![]()

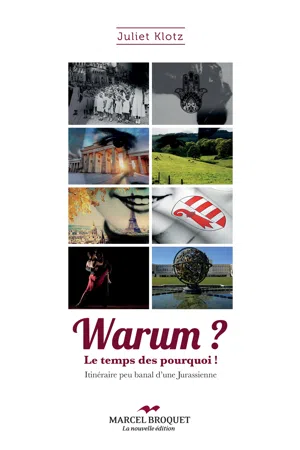

Chapitre 1

Glückskind, l’enfant porte-bonheur

L’Allemagne essuyait les conséquences de sa défaite de la Première Guerre mondiale, et non sans peine. Le pays était en proie à des problèmes sociaux et économiques énormes qui n’avaient cessé de croître. Le taux de chômage était démesuré et la vie quotidienne n’était pas facile.

En ce début des années 30, en raison de la crise financière de 29, l’Allemagne avait décidé de ne plus honorer ses dettes. En avril, le maréchal Hindenburg fut élu président de l’Allemagne avec plus de 50% des voix contre à peine 40% pour Adolf Hitler. Alors que l’Allemagne se reconstruisait, mes parents vivaient cette époque avec un certain détachement.

Ma mère se prénommait Juliette. Originaire de Suisse romande, elle était la fille de Léon Meyer et de Marie Philippe. Ma mère arriva en Allemagne en 1929, suite aux revers de fortune et aux problèmes de santé de mon grand-père Léon. Elle avait été engagée pour enseigner le français et le piano à Nuchi et Lola, deux jeunes filles d’une riche famille juive polonaise installée à Berlin.

Mon père, Hellmuth Klotz, fils de Paul et de Hedwig, était né et avait toujours vécu dans la ville de Berlin. La famille habitait un quartier résidentiel dans la partie ouest de la ville. Commerçant aisé, Paul Klotz tenait un grand Delikatessen à Berlin, dans les quartiers chics. Occasionnellement, mon père donnait un coup de main dans ce magasin de produits d’épicerie fine.

Mes parents se rencontrèrent dans un moment opportun, sur fond de plaisanterie. Leurs premiers regards se croisèrent dans la jolie boutique de mon grand-père. Un jour, ma mère s’y rendit pour faire quelques courses pour les enfants dont elle s’occupait. Présent ce jour-là, mon père se retrouva en face d’elle lorsqu’elle demanda une chose pour une autre. Ma mère, qui ne s’exprimait pas encore bien en allemand, le fit éclater de rire. Elle avait demandé un vieux pantalon (Buxen), au lieu d’une boîte de petits pois (Büchse Erbsen). Ce premier échange se transforma très vite en fou rire, qui se propagea à toute la boutique. Ces rires furent certainement le déclic de leurs complicités futures.

Cet incident mineur fut loin de déplaire à mon grand-père. Quant à mon père, il prétextait vouloir aider cette jeune Suissesse dans son apprentissage de la langue allemande, mais pas seulement. Régulièrement, il l’emmenait visiter Berlin. Mon grand-père voyait ce manège se renouveler fréquemment et vivait avec bonheur l’intérêt soudain que mon père portait au magasin. Les invitations et les sorties se multiplièrent, et ce fut ainsi qu’ils tombèrent amoureux.

Mariés, ils s’installèrent dans le joli quartier de Wilmersdorf-Charlottenburg, à la Kaiserallee près de Hohenzollernplatz. À cette époque-là, les autorités allemandes ne permettaient pas aux femmes de garder leur nationalité en se mariant. Ma mère fut donc contrainte d’abandonner sa nationalité suisse pour la nationalité allemande.

Ce fut dans un bel immeuble berlinois que je naquis le 24 octobre 1932. À peine avais-je ouvert un œil sur le Monde, j’étais déjà l’héritière de deux cultures.

Durant mes premières années, je ne vivais pas encore ce que l’on commençait à nommer le nazisme. Le développement du parti national socialiste, les années suivantes, amena Adolf Hitler à être Chancelier du Reich, en même temps qu’il se proclamait Führer. Dans cette Allemagne, mes premiers souvenirs ont encore un goût sucré. Je vivais dans un bonheur de petite fille choyée. Lorsque ma maman me promenait dans les parcs, les gens s’arrêtaient. Ils posaient un regard sur moi et demandaient à ma mère la permission de me toucher. Toute souriante, je me laissais faire. J’étais un Glückskind, un enfant porte-bonheur.

Je ne me rappelle pas si mes parents s’intéressaient ou non à la relève du pays. Seule certitude, mon père délaissa la boutique de mon grand-père pour trouver un autre travail. Il vendit d’abord des assurances pour entrer, ensuite, chez Siemens où il occupa un poste d’ingénieur électricien. Les toutes premières années, j’étais constamment à ses côtés lorsqu’il rentrait du travail.

J’étais très proche de mon père. Déjà quand j’étais toute petite, il empruntait des motos à des amis, et assise entre ses cuisses, il me baladait dans la ville. Mon papa était fier de moi. J’étais une enfant très sage. Si maman me demandait de ne pas bouger, j’obéissais. Elle pouvait quitter l’appartement, et me retrouver assise sur le fauteuil, celui-là même où elle m’avait laissée.

Très peu d’enfants vivaient dans l’immeuble de la Kaiserallee. Aussi, régulièrement, les voisins m’invitaient chez eux. Ils me considéraient comme leur petite mascotte ; ils me gâtaient de pâtisseries et autres friandises que je dégustais avec délectation, surtout en ces temps de restrictions. Nous recevions souvent des amis de mon père. Entourée, j’étais une petite reine au centre de toutes leurs attentions.

Mon père avait une sœur, Trude. Mariée à mon oncle Fritz, ils tenaient un magasin de primeurs à Berlin et étaient bien plus aisés que nous. De leur part, je recevais beaucoup de cadeaux et de jouets. Ma tante Trude faisait également venir à la maison des petites toilettes pour moi. J’avais beaucoup de chance, car, pour nous conseiller, Trude était accompagnée d’une ou de deux vendeuses du grand magasin. Les essayages duraient, et ce n’était pas pour me déplaire. J’avais le sentiment d’être une personne importante.

Ma tante Trude et mon oncle Fritz m’emmenaient tantôt au club nautique, tantôt au théâtre, ou bien je les accompagnais pour assister à des émissions radiophoniques. Ils étaient très attentionnés envers nous. Pourtant, ils m’impressionnaient à chaque fois que je les voyais. Ils étaient imposants, me paraissaient énormes, difformes, tels des personnages de bandes dessinées. Lorsque je m’apprêtais à leur dire bonjour, je leur donnais parfois la main gauche, la main de la honte. Voyant ce geste, ma tante Trude réprimait sévèrement maman en lui reprochant de ne pas savoir éduquer sa fille. J’avais honte pour maman. Je n’y pouvais rien, et cela fut ainsi à chaque fois que je les voyais, je perdais tous mes moyens.

De Berlin, j’aimais tout. J’aimais traverser les larges boulevards ou les arpenter, ma main dans celle de mon père. Dans les grands parcs, des arbres majestueux surplombaient de vastes plates-bandes fleuries. Nous nous y promenions souvent pendant la belle saison. C’était dans ces parcs que je jouais avec mes camarades. Souvent, nous y organisions des goûters ou des pique-niques. De nombreux rires d’enfants envahissaient alors ces espaces.

Régulièrement, nous nous rendions à Potsdam. Visiter le beau Château de Sans-Souci et ses splendides jardins était l’excursion préférée de ma mère. Nous aimions parcourir les chemins forestiers de Grunewald où des milliers de pins nordiques se dressaient au-dessus de nos têtes. À leurs pieds, les aiguilles formaient d’épais tapis, tels des parterres d’où les essences se dégageaient. Enivrantes, elles bousculaient nos sens, et nous permettaient de nous évader. Parfois, sous un champignon, je trouvais une friandise. Mon père me disait que des petits nains avaient déposé ces petits cadeaux à mon intention. Jamais je ne pus imaginer qu’il était à l’origine de cette surprise.

En famille ou en compagnie d’amis, nous aimions également nous baigner dans le Wannsee. C’était et cela reste encore un endroit « magique » de Berlin ; isolé sur une île entre trois lacs : le grand lac, le petit lac et le lac Griebnitzsee, nous préférions le grand lac qui est un lieu de repos réputé. Les plages de sable y sont très étendues et le bâtiment des bains construit dans les années vingt par l’architecte Richard Ermisch, est d’une grande beauté. Sportif accompli, mon père aimait y nager. Il avait été champion berlinois de natation et de barres fixes.

Boute-en-train, mon père était aussi un rassembleur très admiré des jeunes qui venaient spontanément à lui. Il aimait s’entourer d’amis que nous recevions à la maison. Il faisait des tours de magie qui me surprenaient chaque fois, faisant disparaître des cartes ou des pièces de monnaie qui réapparaissaient à des endroits improbables. L’une de ses spécialités était de faire danser une canne au clair de lune sans la toucher. J’étais éblouie par sa dextérité et son pouvoir magique.

Conteur, il avait une façon unique de raconter les « Witz » de son cru. Fréquemment, il inventait de petites histoires. Je savais qu’il développait ces compositions juste dans l’idée de me plaire et de me faire rire. Mais, sous couvert de plaisanterie, elles avaient souvent un contenu éducatif. Ses petits contes évoquaient des ...