![]()

DEUXIÈME PARTIE

Le tiers-lieu comme objet des attentions institutionnelles territoriales parce que creuset potentiel d’emplois et d’innovation

![]()

3

Action publique locale et espaces collaboratifs de travail

Le cas des villes petites et moyennes

Clément MARINOS

Depuis les années 1980, les pouvoirs publics intègrent dans leurs stratégies les externalités positives liées à la collaboration entre acteurs économiques. En France, cette prise en compte s’est notamment traduite par un soutien aux écosystèmes locaux, régionaux et nationaux prenant la forme de politiques publiques (voir à cet égard aussi la contribution de Liefooghe dans ce présent ouvrage) comme celles des systèmes productifs locaux, des grappes d’entreprises et, dans les années 2000, des pôles de compétitivité, toutes considérées comme des figures territoriales du développement économique (Guillaume, 2008). De nouvelles formes de (micro) clusters (Capdevila, 2013), les espaces collaboratifs de travail (ECT) dont font partie les espaces de coworking, ont émergé plus récemment et se développent rapidement dans la plupart des territoires, y compris ceux avec une faible densité de population et d’activité économique.

En 2017, on recense 600 espaces de coworking en France et leur nombre a doublé en cinq ans. À l’échelle mondiale, ce sont près de deux millions de travailleurs qui fréquentent ces plateformes d’intermédiation ouverte (Fabbri et Charue-Dubosc, 2016). Ces nouvelles pratiques résultent de plusieurs tendances. Avec le développement du secteur des services et des outils et infrastructures numériques, l’activité économique se transforme et devient plus mobile (Rallet et al., 2009). L’externalisation des fonctions de l’entreprise conduit par ailleurs à la montée en puissance des travailleurs indépendants 1. Cette progression est renforcée par la figure de l’entrepreneur comme modèle de réussite dans la société contemporaine (Tounés et al., 2006). Ces populations de travailleurs solitaires restent en recherche de lieux de socialisation, le travail à domicile ne satisfaisant pas toujours leur besoin d’ancrage et d’encastrement social (Besson, 2017).

Car les espaces collaboratifs de travail sont autant des lieux physiques que des configurations sociales permettant la collaboration et l’échange d’idées entre individus (Merkel, 2015). À la différence des réseaux et clubs d’entreprises qui ne réunissent que ponctuellement leurs membres dans un même espace, les ECT sont des lieux ouverts qui regroupent physiquement des professionnels avec la perspective de créer des proximités organisationnelles à l’échelle locale, celle de la ville, du quartier ou du village (Marinos, 2018). On peut les considérer comme des équipements de proximité et c’est sans doute une des raisons qui incite de nombreuses collectivités territoriales, y compris les municipalités et groupements de communes plus modestes, à les soutenir. Il reste que ces nouveaux espaces interrogent les pouvoirs publics qui y voient aussi une opportunité de développement de leur territoire (Moriset, 2016) se traduisant par une volonté d’appui à l’entreprenariat et à l’innovation. S’engager dans une démarche de soutien à ces structures contribuerait à attirer une population plutôt jeune et diplômée et à faire entrer son territoire dans l’économie de la connaissance dans l’espoir de générer de nouvelles dynamiques de développement.

Issue d’entretiens avec des fondateurs et animateurs d’ECT en Bretagne réalisés dans le cadre du projet INTIMIDE 2, cette contribution à visée compréhensive propose d’analyser, dans le contexte spécifique des villes petites et moyennes, le rapport entretenu entre les collectivités locales et ces espaces. La thématique se retrouve également dans d’autres contributions de ce présent ouvrage, comme par exemple celles de Le Nadant et Marinos, Liefooghe ou encore Baudelle et Marinos. Précisément, notre recherche répond au questionnement suivant :

– Quels sont les principaux motifs qui incitent les collectivités à s’engager au profit des ECT ?

– À quels enjeux locaux et territoriaux répondent-ils ?

– Quelles sont les modalités et les limites de ce soutien ?

La littérature, sur laquelle nous revenons dans un premier temps, ne semble répondre que partiellement à ces interrogations. Si elle met en avant les risques de confusion d’objectifs de la part des décideurs publics et la nécessité d’hybrider les actions publiques, elle ne revient que brièvement sur les conditions de ces actions. En termes de résultats, nous montrons que la revitalisation urbaine et l’attractivité apparaissent comme deux enjeux venant légitimer un soutien public. Les modalités opérationnelles de ce soutien aux espaces par les collectivités, la plupart du temps financières et matérielles, sont ensuite explicitées. Enfin, nous soulignons le rôle que certaines collectivités jouent dans la labellisation et la mise en réseau des ECT.

ECT, territoire et action publique dans la littérature

À travers l’accueil de porteurs de projet et l’aide au développement de l’activité via la mise en réseau de pairs, les ECT sont considérés comme des parties prenantes de l’écosystème local (Ribeiro et al., 2014). Les collectivités peuvent y voir un moyen d’agir dans l’économie de la connaissance et des réseaux, génératrice d’emplois et créatrice de richesse. Pour les villes petites et moyennes, c’est également une opportunité de renouvellement des bases productives anciennes et en perte de vitesse (Santamaria, 2012).

Les travaux s’intéressant au lien entre ECT, territoires et action publique, quoiqu’encore modestes sur le sujet (Tremblay et Scaillerez, 2017), mettent en avant la participation de ces espaces à la revitalisation territoriale (Liefooghe, 2016 ; Jamal, 2018). Ils sont envisagés par les pouvoirs publics comme de nouveaux outils au service de la régénération des territoires à faible densité (Besson, 2017). Les travaux insistent sur la nécessité de développer un maillage territorial équilibré (Beaume et Susplugas, 2010) justifié par leur capacité à réduire les temps et les distances au lieu de travail (Foth et al., 2016 ; Poslad et al., 2015) et, d’une manière plus générale, par l’amélioration de la qualité de vie des travailleurs (Foth et al., 2016 ; Jebli et Tremblay, 2016 ; Poslad et al., 2015). Il s’agit d’une opportunité pour les pouvoirs publics locaux de prendre en compte, dans leurs actions et leurs décisions, les transformations contemporaines des modes de travail.

En termes de développement économique, les ECT seraient de nouveaux lieux d’innovation pour les territoires (Suire, 2013), contribuant à les rendre plus compétitifs et dynamiques. Certains auteurs préviennent que « les communautés collaboratives ne doivent pas seulement être un objet de politiques ou d’initiatives éclatées. Elles peuvent et elles doivent être le module et le cœur de politiques publiques en matière d’entrepreneuriat, d’innovation, d’urbanisme, d’insertion, de culture et d’éducation au cœur de la cité » (De Vaujany, 2016). Mais cette multifonctionnalité les rend peu compatible avec les grilles sectorielles classiques d’action publique. S’ils doivent certainement être envisagés comme des outils au service du développement économique territorial, ils s’intègrent aussi aux politiques de transport, de cohésion sociale ou d’aménagement numérique. Pour les décideurs publics locaux, cette pluralité implique une certaine confusion des objectifs attribués aux ECT. Dans le cas français, cela signifie que la plupart des strates des collectivités, des communes aux régions, peuvent légitimement s’en emparer pour en faire des attributaires de leur action.

Deux logiques s’affrontent dans le rapport entre collectivités locales et ECT (Liefooghe, 2018) : celle de l’institutionnalisation bureaucratique basée sur la hiérarchie et un partage clair de compétences et des responsabilités d’une part et d’autre part le développement d’un mouvement des tiers-lieux qui repose fondamentalement sur l’initiative individuelle et communautaire, c’est-à-dire spontané, évolutif et instable. La première se traduit par une prise en compte des ECT comme de nouveaux services publics, s’inscrivant dans la continuité des pépinières d’entreprises, voire comme un soutien public à l’immobilier de bureau. L’ECT constitue alors, en priorité, une réponse de la collectivité aux besoins directs des acteurs locaux. La seconde logique relève davantage d’une démarche d’entreprenariat social dont l’objectif général est de créer un bénéfice pour la communauté avec un degré variable d’innovation et de transformation sociale (Fontan, 2011). Dans ce cas, le soutien public intervient indirectement. Il est alors envisagé comme un accompagnement à la création et au développement d’activités communautaires contribuant au développement local. Cette double logique oblige les pouvoirs publics qui se positionnent vis-à-vis de ces objets aux multiples facettes et aux contours flous à revoir leur mode d’action et adopter de nouvelles postures.

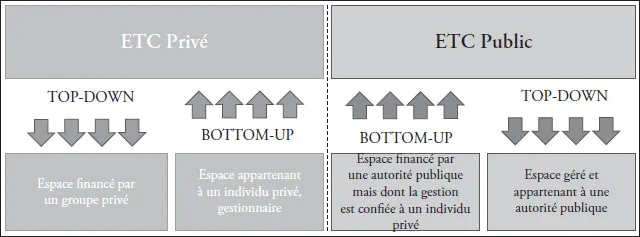

Certains travaux de recherche proposent par ailleurs des typologies d’espaces au regard du degré d’implication des pouvoirs publics. Fiorantino (2018) présente un modèle croisant l’origine de l’initiative (bottom-up ou top-down) avec la nature du projet (public ou privé). L’auteure identifie quatre types d’espaces allant de ceux financés et gérés par des grands groupes privés comme WeWork ou Regus aux espaces créés et administrés par les autorités publiques, en passant par les initiatives individuelles privées et les formes hybrides (cf. figure ci-dessous).

Figure 1 : Typologie des espaces de coworking, Marinos, adapté de Fiorantino (2018)

Pour Rus et Orel (2015), ce sont plutôt les initiatives bottom-up qu’il faut privilégier. Selon eux, l’enjeu principal pour les décisionnaires publics n’est surtout pas de créer des espaces ex-nihilo avec l’objectif de lutter contre le chômage des jeunes ou de développer un secteur d’activité donné mais plutôt de s’efforcer de repérer et de soutenir les communautés de travail existantes ou émergentes sur leur territoire. Cette stratégie, que l’on peut qualifier d’intégratrice, suppose d’adopter des nouveaux modes opératoires en hybridant leur action avec le middleground (Chantelot et al., 2015), ce qui, pour des institutions publiques, nécessite de sortir des schémas traditionnels d’actions publiques. En conséquence, la question des modes de soutien pertinents se pose, dans l’attente d’une contribution plus ou moins directe au développement économique local.

Méthodologie par étude de cas

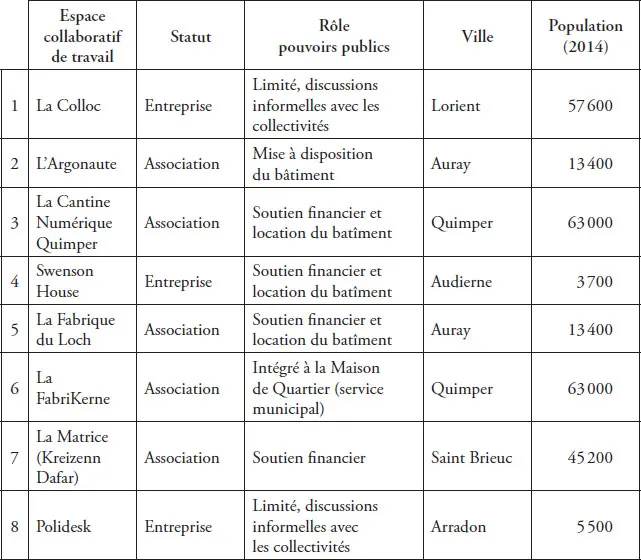

Notre méthodologie de recherche repose sur une étude de cas instrumentale multiple (Stake, 1995) qui vise à étudier un phénomène de portée générale à partir de plusieurs situations de ce phénomène. La confirmabilité des résultats est ici assurée par l’adoption d’un protocole et d’une grille d’analyse communs à huit cas d’étude, soit huit ECT (cf. tableau ci-contre). Un entretien systématique avec le gérant et fondateur de l’espace, complété par deux à trois entretiens avec des membres utilisateurs, ont été réalisés pour chaque ECT. Afin de garantir la crédibilité et la complétude des analyses, nous avons retranscrit intégralement ces échanges. Une grille d’entretien a servi de fil conducteur des rendez-vous en face-à-face pour discuter des points suivants :

– démarche de création du lieu (origine, principales motivations) ;

– modalités de fonctionnement (modèle économique, ressources mobilisées) ;

– relations avec les acteurs locaux (tissu économique, acteurs publics) ;

– rôle des décideurs publics (en phase de création et au quotidien, type d’intégration à la gouvernance locale).

Ces données primaires ont été complétées par une recherche documentaire : sites internet d’ECT, interviews en ligne de fondateurs et de membres, articles de presse et notes de blogs.

Tableau 1 : Espaces collaboratifs visités dans le cadre de l’enquête

Le choix de la Bretagne comme terrain d’étude s’est avéré particulièrement intéressant du fait d’un nombre relativement élevé d’ECT non métropolitains et d’une répartition homogène sur l’ensemble du territoire. Brest et Rennes, les deux métropoles régionales, ne concentrent pas spécialement les ECT puisqu’elles n’hébergent environ que la moitié des espaces recensés, les autres se situant dans les villes petites et moyennes et en zones rurales 3. Cette dynamique entre donc en cohérence avec l’équilibre du maillage urbain régional.

Résultats

Dans un premier temps, nous proposons de faire état des différentes modalités de soutien public aux ECT issues des communes et de leur groupement. Nos propos mettent notamment en lumière certaines difficultés de dialogue et l’obligation de coopérer. Dans un deuxième temps, nous exposons deux principaux motifs qui nous semblent justifier l’aide publique des collectivités : la revitalisation urbaine et l’attractivité du territoire. Enfin, une autre forme d’interaction que l’appui financier et matériel, précisément la labellisation des ECT et leur mise en réseau, est explicitée.

Les modalités de soutien des municipalités et groupements de communes aux ECT

Dans les huit ECT visités, dont aucun d’entre eux n’est sous statut public, le soutien des pouvoirs publics, quelle que soit sa forme, est perçu par les fondateurs comme un élément indispensable à leur bon fonctionnement, non seulement lorsqu’il s’agit d’association à but non lucratif mais également dans le cas de structure sous statut d’entreprise privée. Habituellement, ce soutien se traduit par une aide financière visant à prendre en charge une part du loyer ou plus directement par une mise à disposition de locaux. L’autre modalité fréquemment rencontrée consiste au versement d’une subvention de fonctionnement qui n’est pas spécifiquement affectée à un poste de dépense mais permet de financer l’animation de l’espace. En phase d’installation, les ECT peuvent aussi être soutenus par une aide ponctuelle à l’aménagement des locaux : « la mairie nous a donné une enveloppe de 30 000 euros et on a mis 80 000 de notre poche » explique l’un des fondateurs concernés.

Du point de vue des institutions publiques, la création de certains ECT résultent d’une opportunité foncière : un local est disponible et il faut trouver une activité pour l’occuper. Un appel à projets est alors lancé par la collectivité en vue de rechercher une structure porteuse rassemblant une communauté d’usagers, qu’elle soit préexistante ou non. La structure occupe alors les lieux au moyen d’une convention d’occupation. L’aménagement préalable des locaux et son premier équipement sont généralement cofinancés et réalisés par la collectivité, en concertation avec l’animateur des lieux qui prend en charge les dépenses de fonctionnement.

Dans cette phase de montage, l’aide publique s’avère essentielle, même si elle pose par ailleurs certaines difficultés : « on ne peut pas faire sans, mais c’est compliqué » résume le manager d’un ECT. Il témoigne ainsi : « ça a été difficile car je n’avais pas accès aux élus mais à force j’ai réussi à les convaincre de notre utilité ». Un autre ajoute que « ça a été une partie compliquée, ils ne comprenaient pas ce qu’on voulait faire ». Le dialogue laborieux s’explique par une distance cognitive, culturelle et parfois générationnelle entre des élus méconnaissant ces objets émergents d’une part et d’autre part des porteurs de projet immergés depuis longtemps dans ces nouvelles pratiques. Certains fondateurs contournent ces obstacles en mettant au point des « stratégies de contournement ». Pour favoriser la compréhensio...