![]()

Chapitre 1

Les conflits en Afrique

Le continent africain a subi différentes formes de domination: esclavage, colonisation, contrôle politique. Depuis les indépendances, il connaît également un ensemble de problèmes: dictatures, conflits, pauvreté, corruption, etc. Sur la base de ces phénomènes, certains en sont venus à entretenir différentes visions fantasmées ainsi qu’un afro-pessimisme exagéré, présentant l’Afrique comme un continent incapable de se relever. Il n’est pas question d’alimenter ces polémiques, mais plutôt de faire l’état des lieux des conflits. Cette étape est importante et permet de voir à quel point l’Afrique est confrontée à l’instabilité. Puisqu’il est question de l’implication de l’Afrique du Sud dans la gestion des conflits africains, un portrait de ces derniers donnera une idée des efforts qui doivent être investis pour la paix et la sécurité. Quels sont les différents types de conflits? Quelle est la forme d’instabilité la plus récurrente, et quelles en sont les causes?

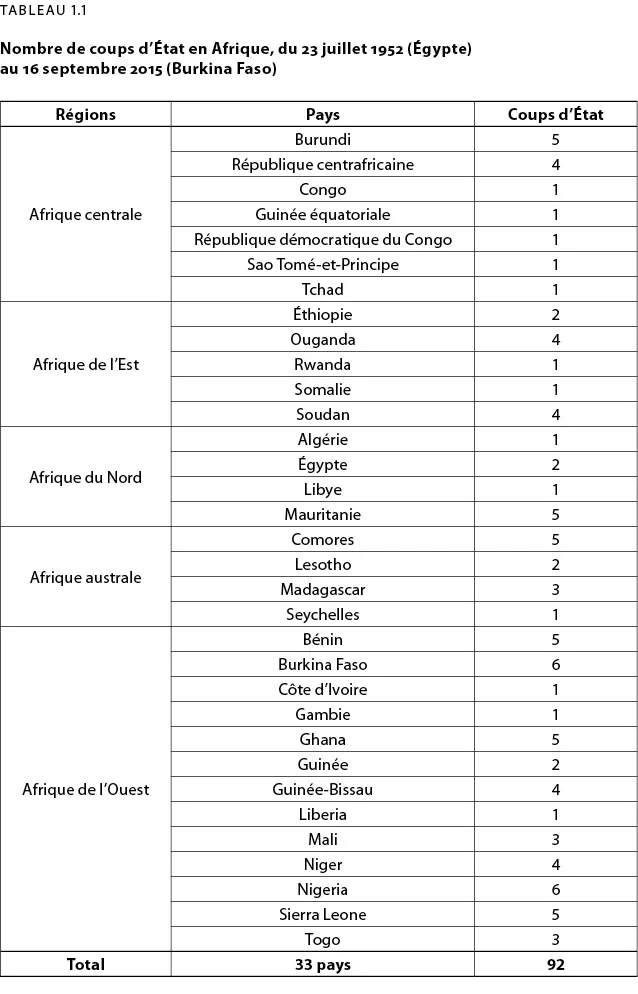

L’Afrique a connu et connaît encore une instabilité éprouvante: guerres de libération, guerres de sécession, conflits interétatiques ou pour le pouvoir, terrorisme. Plus de la moitié des États africains ont déjà été confrontés à des conflits ou à des coups d’État. Le nombre de pays à être en conflit depuis 1980 s’élève à 28. Sur les 54 États membres de l’Union africaine (UA) – à l’exception de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et du Soudan du Sud –, 33 ont connu des coups d’État réussis. Au début des années 1990, l’Afrique a également accueilli plusieurs missions de maintien de la paix de l’ONU, sans compter les nombreuses opérations africaines ainsi que les interventions militaires de grandes puissances. L’instabilité ayant nécessité ces missions a connu plusieurs formes.

Les guerres «rares»

Dans la catégorie des conflits rares en Afrique, nous pouvons mettre les conflits de libération nationale, les guerres de sécession et les guerres interétatiques. Les conflits de libération sont les guerres survenues dans un contexte de colonisation et menées par des mouvements de libération nationale. Ce sont des guerres de décolonisation visant l’indépendance et la constitution d’un État souverain. Ce projet a principalement été porté par les mouvements de libération, qui se sont heurtés à l’opposition catégorique de la puissance coloniale, résolue à maintenir la société en question dans son giron. Plusieurs pays africains ont été concernés: Algérie (1954-1962), Angola (1961-1975), Guinée-Bissau et Cap-Vert (1963-1974), Mozambique (1964-1975).

Toujours dans la catégorie des sociétés africaines ayant connu des guerres de libération, on peut inclure la Rhodésie du Sud (l’actuel Zimbabwe) ou encore la Namibie, dirigés à l’époque par des pouvoirs issus de la minorité blanche, qui exerçaient une forme de «colonialisme interne». On a mené des conflits dans le cadre du principe de la «souveraineté raciale», en vue de mettre au pouvoir des dirigeants issus de la majorité noire. L’Afrique du Sud, dont les efforts de paix sont étudiés dans ce livre, a été concernée par ce type de conflit. Les groupes armés représentant la population noire majoritaire se sont opposés au régime d’apartheid, issu de la minorité blanche. Ainsi l’Afrique du Sud faisait-elle partie des pays en conflit en Afrique. Mais depuis 1994, elle participe au règlement pacifique des crises. Comme nous le verrons plus loin, l’essentiel de ses efforts est déployé dans les conflits pour le contrôle de l’État. Sans doute cela est-il justifié, en grande partie, par son expérience et par le fait que la plupart des crises politiques africaines sont des conflits pour le pouvoir.

Quant aux guerres de sécession évoquées plus haut, elles sont également peu nombreuses en Afrique. Le terme «sécession» renvoie à l’idée qu’une composante de la population constitutive d’un État tente de se désolidariser de celui-ci, pour former une nouvelle entité étatique souveraine. La guerre de sécession serait donc la poursuite de cet objectif par les armes. Il y en a eu très peu sur le continent. La spécificité des mouvements sécessionnistes réside dans la contestation de l’intégrité territoriale des États existants. Ainsi, ils vont à l’encontre des normes acceptées de l’État et de la souveraineté. Entre 1960 et 2000, ce type de conflit n’a représenté que 27% des guerres s’étant déroulées sur le continent africain, alors que, dans le même intervalle de temps, il constituait 47% des conflits en Asie et 84% en Europe. Plusieurs pays ont été ou sont concernés: Nigeria (Biafra, 1967-1970), Éthiopie (Érythrée, 1961-1991), Sénégal (Casamance depuis 1981), Mali (Nord-Mali ou Azawad, 1963, 1990, 2006, 2012), Soudan (Soudan du Sud, 1956-1962, 1983-2005). Seuls l’Érythrée et le Soudan du Sud ont réussi à obtenir leur indépendance. Le Soudan du Sud devient, en 2011, le 193e membre de l’ONU et le 54e État africain.

Tout comme les conflits de sécession et pour l’indépendance, les guerres interétatiques, au sens classique du terme, sont très peu répandues en Afrique. Certes, il y a eu beaucoup de différends frontaliers; presque aucun pays situé sur le continent n’échappe à ce type de divergences avec un ou plusieurs de ses voisins, mais rares sont celles qui ont débouché sur des hostilités: Mali et Burkina Faso en 1985; Tanzanie et Ouganda, en 1978 et 1979; Éthiopie et Érythrée, entre 1998 et 2000; Soudan et Soudan du Sud, depuis l’indépendance de celui-ci. En revanche, certains conflits internes ont impliqué des États et d’autres acteurs extérieurs. C’est le cas des conflits internes internationalisés, comme les guerres survenues en République démocratique du Congo (RDC) depuis 1996.

Les crises pour le pouvoir:

coups d’État et guerres civiles

Les conflits pour le pouvoir trouvent généralement leur explication dans deux facteurs en interaction: le déficit de légitimité des élites politiques et la crise de l’État. Le continent africain abrite le plus grand nombre d’États (54). La plupart d’entre eux sont jeunes (ayant acquis leur souveraineté dans les années 1950 et 1960) et fragiles. Partout ou presque, la caractéristique principale demeure la faiblesse de l’État. Celle-ci participe de l’exacerbation du dilemme de sécurité lié à la faiblesse des structures étatiques concurrencées par une sorte d’«État fantôme», constitué d’un ensemble de réseaux formels et informels de redistribution de richesses et de privilèges, et qui se nourrit du clientélisme, du népotisme et de la gestion des affaires publiques au profit d’un groupe ethnique ou tribal. Quant au manque de légitimité, il se manifeste principalement par la nature autoritaire des régimes et leur aversion pour l’alternance politique. Dans ces contextes de gestion de l’État comme entité absolue et exclusive, les armes, mieux que les élections, sont à même de garantir le changement politique.

L’Afrique est sans aucun doute le continent le plus touché par l’instabilité. La conflictualité a pris des formes diverses. Mais la plus répandue et la plus ardente reste le conflit généré par la lutte pour le pouvoir politique. Ce type de conflit a souvent été le prolongement de coups d’État. À cela s’ajoutent bien entendu les crises postélectorales, qui sont traversées par des tensions découlant de fortes contestations de la légitimité de l’autorité politique centrale et se manifestent par le rejet des résultats d’élections présidentielles ou législatives par toute ou par une partie de l’opposition politique. Les événements survenus à Madagascar en 2002, au Kenya de 2007 à 2008, au Zimbabwe en 2008, en Côte d’Ivoire de 2010 à 2011, au Gabon en 2016, sont à classer dans cette catégorie.

Bon nombre de systèmes politiques africains ont été façonnés par l’influence de l’armée, qui s’est manifestée par des coups d’État à répétition. Ceux-ci y ont été beaucoup plus nombreux qu’ailleurs dans le monde. En effet, entre 1946 et 2006, 44% des putschs réussis ou échoués dans le monde s’y sont produits. Le premier coup d’État intervenu en Afrique postcoloniale a eu lieu en Égypte le 23 juillet 1952. Du 23 juillet 1952 au 16 septembre 2015, on a enregistré 92 coups d’État réussis sur le continent.

L’Afrique de l’Ouest est la région d’Afrique où l’on a recensé le plus grand nombre de putschs. Entre 1960 et septembre 2015, on y commet 46 coups d’État militaires, soit la moitié de tous ceux réussis sur l’ensemble du continent africain. Dans cette région, seuls le Sénégal et Cap-Vert ont été épargnés, du moins jusqu’ici. Les coups d’État, devenus rares dans la plupart des régions du monde, sont encore un phénomène récurrent en Afrique. Ils peuvent être menés aussi bien en période de stabilité (précaire) qu’en contexte de guerre, autant dans des systèmes autoritaires que dans des pays dits démocratiques (le Mali, par exemple). Ils sont sans nul doute liés à la nature autoritaire des régimes politiques, l’orientation des forces armées ou les deux à la fois.

Bien des choses ont été dites sur l’écrasante influence de l’armée dans certains systèmes politiques africains. Mais notre démarche ne vise pas à alimenter ce débat. Elle consiste à mettre brièvement en exergue les tendances dominantes qui favorisent l’intrusion des militaires dans la politique. Dans bien des pays africains, les forces armées se sont détournées progressivement de leurs missions principales, telles que la défense de l’intégrité territoriale, pour s’orienter davantage vers des actions relevant d’ordinaire de la responsabilité des politiques, de la police, des forces de défense civile ou du système judiciaire. À la suite de ce glissement justifié diversement par des raisons politiques, idéologiques, culturelles ou historiques, elles investissent l’essentiel de leurs ressources de coercition dans la concurrence politique. L’armée devient donc une institution en compétition sur la scène politique. Si elle n’élimine pas des adversaires pour gérer directement le pouvoir, elle en protège d’autres. Elle est souvent traversée par les mêmes divisions – ethniques, claniques, régionales et politiques – qui déchirent la société politique. Cela est d’autant plus plausible lorsque l’armée se mue elle-même en oppresseur de la population ou d’une partie de celle-ci.

Le manque de légitimité des pouvoirs politiques et les mauvais modes de gestion qu’ils adoptent créent également des conditions qui favorisent les coups d’État. Jusqu’au début des années 1980, le continent africain, avec la complicité des grandes puissances, comptait en majorité des régimes autoritaires, fondés sur le système de parti unique. Pour ce faire, on a avancé diverses justifications: éviter les querelles tribales et les tentatives de sécessions, faciliter la construction de l’identité nationale et le développement économique, lutter contre le péril étranger, etc. Les droits de l’homme constituaient alors une préoccupation marginale pour la plupart des gouvernements. Par conséquent, durant cette longue période, le coup d’État était le principal mode de changement de leadership dans la plupart des pays africains.

En 1990, au début d’une tentative d’insertion massive dans des systèmes multipartites, sous l’impulsion de phénomènes divers (déclin de la tutelle géopolitique, réduction de l’aide publique au développement, endettement, précarité des conditions de vie, pressions internationales), 49 États africains sur 54 étaient conduits par des dictatures civiles ou militaires. Par la suite, la vague de démocratisation du début des années 1990 emporta dans son sillage 38 pays. Cependant, quand les mouvements s’essoufflèrent, le bilan était dérisoire par rapport aux espoirs préalablement suscités. Seuls quelques cas de consolidations démocratiques furent enregistrés, tandis que les transitions entamées au Rwanda, en Sierra Leone, en Somalie et au Congo-Kinshasa débouchèrent sur des guerres civiles. Généralement, la tendance lourde a été la persistance des régimes au pouvoir.

Ces résistances par le haut contre l’alternance politique, caractérisées par trois types de comportements – refus de la défaite électorale, aversion au compromis et exclusion –, ont comme avant favorisé le recours aux armes comme moyen de renouvellement des élites politiques. Entre 2000 et 2006, l’Afrique a vécu une légère avancée en matière de démocratisation, partagée pour l’essentiel entre résiliences et ruptures, tandis que les évolutions constatées depuis 2009 semblent osciller entre succès et résistances. Et comme par le passé, mais avec une moindre fréquence, les coups de force s’opèrent en l’absence de structures véritablement démocratiques. Entre 2000 et 2015, seize chefs d’État africains ont été évincés du pouvoir par un coup de force.

Le contrôle civil des militaires est bien une réalité dans certains États africains, tandis que d’autres subissent encore l’ingérence des forces armées ou sont toujours exposés à la menace permanente d’irruption. Mais globalement, les putschs se font plus rares en Afrique, même si on en dénote une résurgence, en Afrique de l’Ouest notamment. La diminution a commencé à partir de 1990, puisque 63 coups d’État ont été commis avant la percée du multipartisme. Quels peuvent être les facteurs qui favorisent cette tendance? On sait que depuis la fin des années 1990, le continent déploie des efforts pour lutter contre les coups d’État. L’Afrique du Sud, dont on étudie ici l’implication dans la résolution des conflits et pour la paix en Afrique, a joué un rôle important, notamment au sein de l’UA. La réduction des changements anticonstitutionnels de gouvernement est-elle liée à ces initiatives? Des éléments de réponse à cette question seront apportés dans le deuxième chapitre. La lutte pour le contrôle de l’État se manifeste non seulement par des coups d’État, mais aussi des guerres civiles.

Des treize conflits majeurs ayant eu lieu sur le continent entre 1998 et 2007, douze ont été des guerres civiles pour le pouvoir. Dans ce genre de conflits, le principal «objectif, avoué ou non, demeure l’exercice du pouvoir, ouvrant l’accès à des ressources financières, politiques et symboliques rares et âprement disputées». Ils mettent aux prises une ou des organisations politico-militaires avec un gouvernement, tous décidés à en découdre par la force pour l’accès, le maintien ou le retour à la tête de l’État. Il arrive que ces conflits prolongent des coups d’État qui, comme nous l’avons déjà souligné, sont également plus nombreux en Afrique que partout ailleurs.

Au sens large, le gouvernement représente l’organe chargé de mettre en œuvre les choix politiques d’un pays. La mauvaise gestion, la concentration des pouvoirs, la forte propension à ignorer ou à nier les contestations, à les supprimer par la violence pour rester au sommet de l’État, toutes ces choses placent les régimes au cœur des conflits politiques. Pour faire opposition à leurs adversaires, ils s’appuient sur les services de sécurité – l’armée nationale en particulier – en continuant de tirer parti de leurs statuts de garants et de gardiens de l’intégrité territoriale de leurs pays. Forts de ces privilèges découlant du principe de la souveraineté de l’État, ils affichent, en effet, un statut supérieur à celui des autres acteurs, en l’occurrence face à leurs adversaires, y compris les organisations politico-militaires. Ces dernières, en voulant se substituer au régime politique en place, ou être intégrées à la gestion du pouvoir, entrent brusquement en choc frontal avec l’autorité politique centrale qui tient à contrôler entièrement le pouvoir, et exclut l’éventualité d’un processus de partage.

Du côté des rebelles, le recours aux armes est souvent justifié par des considérations d’ordre démocratique. Dans cette perspective, les guerres civiles pour le pouvoir s’apparentent à des formes de revendications en faveur de l’État de droit. Certes, la justification du recours aux armes pour des raisons démocra...