![]()

CHAPITRE DIX

«Colossale infortune»

Coexistence hostile à Paris, 1925-1927

Après avoir plus ou moins sauvé le traité de Rapallo avec l’Allemagne, le NKID se tourne vers Paris pour tenter de contrebalancer l’hostilité qui émane de Londres, exacerbée par les événements en Chine. Il était sans doute naïf de croire que l’URSS pouvait s’intercaler entre la France et la Grande-Bretagne, mais elle devait essayer, ne serait-ce que pour décourager l’Allemagne de prendre trop ses distances par rapport au traité de Rapallo. Les relations franco-soviétiques étaient toutefois parties du mauvais pied: des manifestations communistes avaient lieu à Paris et le Quai d’Orsay manquait d’intérêt pour la poursuite des négociations.

Malgré le pessimisme qui régnait à Moscou, la situation s’améliore à l’automne 1925. L’impression positive généralisée à l’égard des accords de Locarno semble déteindre sur les relations franco-soviétiques. Le gouvernement soviétique continue de faire pression en vue d’un règlement et Tchitcherine exhorte publiquement les Français à cesser leurs «tactiques dilatoires» et à négocier. Rakovski se rend à Paris pour remplacer Krassine qui, lui, reprend son ancien poste à Londres. Litvinov enjoint Rakovski d’essayer de profiter des circonstances favorables pour aller de l’avant. En novembre 1925, il est convenu d’amorcer des négociations politiques et économiques officielles. Courtois envers Rakovski, Berthelot rejette la responsabilité de l’échec des propositions de Krassine sur le ministère des Finances. Si les Finances prennent en main les négociations sur la dette, dit Rakovski, ce sera une «immense malchance […] puisqu’il s’agit avant tout d’une question politique». Tout aussi courtois, Briand craint une domination américaine, un «impérialisme économique inconscient», comme il l’appelle. Grâce à leur pouvoir économique, les États-Unis sont en train de pénétrer profondément dans l’ensemble de la vie économique européenne, confie-t-il à Rakovski. Dans un premier temps, les Américains prêtent de l’argent, ils demandent ensuite des droits commerciaux, puis des droits pour acheter des entreprises individuelles et ils finissent par s’incruster dans l’ensemble de la vie économique et financière des États européens. Rakovski partage la même idée, comme sans doute les lecteurs aujourd’hui.

Contrairement à Krassine, Rakovski a une opinion plus positive de de Monzie. Ce qui est pour le mieux, puisqu’ils se feront bientôt face à la table des négociations. En outre, il ne croit pas utile de continuer à verser des «allocations» à la presse française. Pendant que Rakovski fait ses premières tournées de visites, les accords de Locarno sont conclus et le gouvernement Painlevé tombe le 22 novembre. «Ne prenons pas les accords de Locarno trop au tragique», conseille Rakovski, «cela ne ferait que démontrer notre faiblesse. Et faisons attention où nous posons les pieds sur le sol marécageux de la politique française». Selon la police de Paris, Rakovski croyait ce qu’il disait. Un avis avait en effet été affiché dans le polpredstvo: «À tous les camarades», toute personne en contact avec des communistes français sera immédiatement retournée au pays.

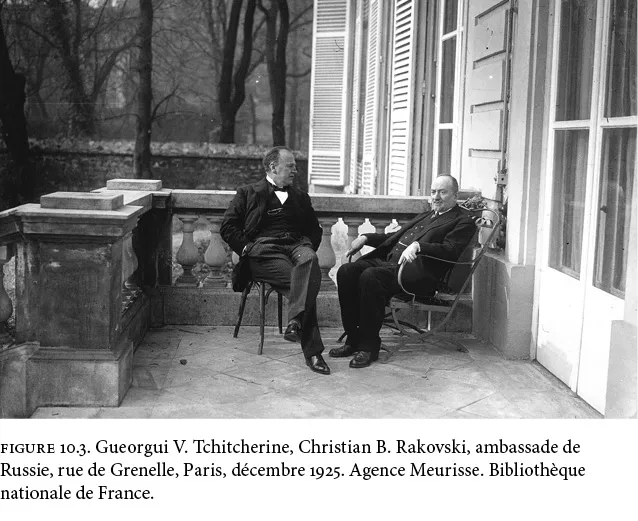

Tchitcherine se rend à Paris en novembre et en décembre 1925, et s’entretient entre autres avec Briand et Berthelot. Les conversations sont amicales et de portée générale. «Êtes-vous sérieux à propos d’un règlement des dettes?», demande Berthelot. «Si nous ne l’étions pas», réplique Tchitcherine, «nous n’amorcerions pas de discussions, puisqu’un échec ne ferait qu’envenimer les relations». Et il aurait alors partagé une blague, non dénuée de sérieux, que lui aurait raconté un interlocuteur français: «Nous reconnaissons nos dettes, mais nous ne payons pas; vous ne reconnaissez pas vos dettes, mais vous êtes prêts à payer.» En fait, les Français ne paient pas leurs dettes, bien qu’ils en aient remboursé une aux États-Unis en 1920, avec l’or confisqué de Brest-Litovsk. Tchitcherine conclut que, si les discussions antérieures se sont mal déroulées, la faute incombe aux Français. Berthelot doit admettre que les négociations avec Krassine n’ont pas été menées correctement. «Étant donné la lutte très intense entre les idées et les intérêts personnels si caractéristique de la vie politique française, il faut être extrêmement prudent», fait observer Rakovski. Tchitcherine n’est pas certain des intentions des Français. Le Quai d’Orsay convient toutefois d’engager des négociations officielles afin de régler les différends qui subsistent. Le début des discussions est fixé pour février.

En janvier 1926, la veille de la conférence franco-soviétique, Davtian, le chargé d’affaires soviétique à Paris, déjeune avec Rollin et Edgar Roels, du journal Le Temps. «La France traverse une crise extrêmement difficile», dit Roels, «une crise systémique. Le Parlement s’est retrouvé dans un cul-de-sac et il semble n’y avoir aucune issue.» Davtian explique: «À tous les niveaux de la population, on observe un certain mécontentement à l’égard du Parlement et de la démocratie parlementaire.» Le Parti communiste français, qui est encore faible, n’a aucune solution à offrir, et de l’autre côté, les fascistes «ne représentent pas une véritable force suffisante pour lancer un coup d’état». Davtian ne voit pas de solution pour sortir de la crise parlementaire, bien qu’il y en aura une bientôt, sous la forme d’un nouveau gouvernement Poincaré. Mais nous prenons un peu d’avance.

Malgré la recommandation de Rakovski de ne pas accorder d’allocations à la presse, le gouvernement soviétique continue d’en verser. «Vous avez sans doute observé», écrit Davtian à Litvinov, «que la position du grand journal n’est toujours pas satisfaisante.» Si Le Temps a cessé ses «attaques grossières», il n’a pas adopté de ligne de conduite «active» à l’égard de l’Union soviétique. Roels et Rollin expliquent que des «conditions objectives» ne sont pas propices à une position plus favorable. Davtian recommande néanmoins de payer en raison des négociations imminentes à Paris. «Toutes les dettes antérieures» au journal Le Temps ont été réglées, souligne-t-il, et de nouvelles relations ont été établies. «Il est impossible de travailler à Paris sans être en mesure de donner notre point de vue régulièrement et systématiquement à la presse toute entière», et pour cela, il faut payer.

La conférence franco-soviétique s’ouvre en février 1926. Tandis que les préparatifs sont en cours en vue de la conférence, Herbette envoie des conseils opportuns à Paris. La majeure partie des renseignements de l’Occident sur l’Union soviétique, dit-il, sont faux ou tendancieux. «Le régime soviétique est représenté comme une sorte d’organisation d’escrocs absurde […], le gouvernement est représenté comme radicalement incompétent, comme profondément corrompu, et comme irrémédiablement divisé. Peut-être ce système de dénigrement a-t-il servi, pendant un temps, quelques intérêts électoraux, financiers ou diplomatiques.» Mais cela peut aussi être contre-productif: «La diplomatie française ne peut conserver sa liberté d’action si les nerfs du public français sont continuellement mis à l’épreuve à propos de la Russie par de faux rapports ou des analyses erronées, puisque le gouvernement français sera freiné dans ses relations avec l’URSS par des campagnes politiques nationales.»

Herbette exhorte Paris d’arriver à une entente avec Moscou. «Si l’on pouvait nous reprocher plus tard d’avoir laissé se préparer une nouvelle guerre et une nouvelle invasion, faute d’avoir trouvé des formules pour le règlement de la dette russe et faute d’avoir prévu les changements inévitables qui se produiront dans l’Europe orientale, quelle responsabilité porterions-nous?» Des paroles prophétiques qui prendront toute leur importance en 1939, mais qui seront alors oubliées depuis longtemps, sans doute même d’Herbette.

Le lendemain de l’ouverture des négociations officielles en février 1926, les Izvestiia réitèrent un point que Tchitcherine a soulevé auprès de Berthelot au mois de décembre: acceptez l’Union soviétique «tels que nous sommes, “tout comme nous devons accepter la France telle qu’elle est”». Comme Herbette quelques mois auparavant, les Izvestiia demandent au gouvernement français de ne pas accabler les négociations de demandes qui ont été rejetées les années précédentes par un gouvernement soviétique beaucoup plus faible. L’Union soviétique ne peut financer un règlement des dettes sans recevoir de crédits en retour. Les dirigeants soviétiques appliquent le droit romano-germanique do ut des, «quelque chose contre quelque chose». Les Français comprennent le concept et ont leur propre expression, «donnant, donnant»; reste à savoir s’ils l’appliqueront. Apparemment pas. Au mois de mars, l’ambassadeur de Fleuriau dit à Gregory qu’il est «totalement hors de question» d’accorder des crédits commerciaux au gouvernement soviétique et que «des négociations ne mèneraient à rien».

Pourquoi mener des négociations si on s’attend à ce qu’elles échouent? Gregory ne pose pas la question, mais il y songe sans doute. «Parce qu’Herriot en a promis la tenue au temps de la reconnaissance», réplique de Fleuriau, anticipant une question qui ne vient pas. Quelques semaines plus tard, Briand confirme la position à l’ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris: on n’attend en fait «aucun résultat» des négociations. «La différence de principe entre les deux parties rend toute entente impossible.» Les Français transmettent le même message à Rakovski, mais avec diplomatie. «Il ne sert à rien de se presser», disent Berthelot, de Monzie et d’autres. Selon Rakovski, «Berthelot a dit que nous devions préparer l’opinion publique.» Entre-temps, la France a d’autres «problèmes politiques plus sérieux» à...