- 390 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

PUM + Libre accès

À propos de ce livre

La musique entretient des liens indissociables avec le corps. Toutefois, les recherches portant sur ce couple fondateur sont rarissimes. Point de départ et d'arrivée de la médiation musicale, le corps est un lieu d'expression et de communication, de techniques, de production de sons et de mouvements et mérite toute l'attention que les auteurs de ce livre – musicologues, interprètes et philosophes – lui prêtent.Du timbre vocal à la chorégraphie cultuelle, en passant par la position des doigts sur un clavier ou sur des cordes, cet ouvrage aborde plusieurs thèmes qui intéresseront grandement les musiciens, les danseurs et tous ceux que la question du corps dans l'art interpelle.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Informations

Sujet

Ethnomusicology1. Le geste expressif dans le travail

d’interprétation musicale

Isabelle Héroux et Marie-Soleil Fortier

Notre intérêt pour la gestuelle du musicien s’est manifesté de manière inopinée, soit lors d’une étude de cas visant à développer une méthodologie pour étudier le processus de création du musicien expert lorsqu’il travaille une pièce musicale. Si l’analyse de la gestuelle du musicien ne figurait pas dans nos objectifs de recherche, nous nous sommes cependant heurtées à sa présence et aux liens potentiels que notre sujet a entretenus avec le processus de création durant la réalisation de l’étude. Ainsi, nous avons utilisé les données recueillies dans ce projet pour effectuer une deuxième étude de cas, qui porte cette fois sur la gestuelle du musicien, et dont l’objectif consiste à répondre à nos hypothèses quant à sa fonction. Ce chapitre propose donc un état de la littérature scientifique et une analyse des gestes présents chez notre sujet lors du travail d’une pièce musicale. De plus, il fait état de la manière dont l’observation de ces gestes nous a fourni de l’information sur le processus de création de l’interprétation musicale.

Le mouvement, l’action et le geste

Plusieurs écrits précisent les différences qui existent entre mouvement, action et geste. D’abord, pour Dahl et coll. (2010) le mouvement représente un changement dans la position du corps, d’une partie de celui-ci, ou même d’un objet qui peut être objectivement mesuré. Quant à l’action, Jensenjus et coll. (2010) la définissent comme un ensemble cohérent de mouvements toujours réalisés de manière intentionnelle et dirigés vers un objectif. Ainsi, prendre un verre d’eau pour boire et prendre un instrument de musique dans ses mains pour en jouer sont des actions. Pour ce qui est du geste, le grand dictionnaire terminologique de l’Office de la langue française (1997) le définit comme un mouvement du corps, de la tête, des membres ou des mains ayant une signification symbolique, comme le geste d’au revoir de la main. Bien que le geste soit aussi visible que le mouvement ou l’action, il a la particularité d’être expressif, tout comme le langage duquel il se différencie fondamentalement. Ainsi, McNeil (1992) affirme que si le langage est linéaire, segmenté et qu’il s’étend dans le temps, le geste, lui, est global, synthétique et spontané. De plus, selon Trevarthen, Delafield-Buttand et Schögler (2011), le geste transmet des informations d’une manière multimodale. En effet, s’il est évidemment perçu par la vue, le geste est porteur d’une intention qui est aussi ressentie par sympathie, grâce aux neurones miroirs (Gallese Keysers et Rizzolatti 2004), et sa signification est interprétée à la lumière du contexte, dans un mode émotionnel.

Le geste musical

Dans son sens général, le geste est réalisé pour être vu et il est souvent silencieux. Par contre, le geste musical, lui, implique automatiquement une séquence de sons, sans pour autant faire référence au mouvement physique, perceptible par la vision. En effet, pour certains auteurs, dont John Rink, Neta Spiro et Nicolas Gold (2011), l’organisation du matériau musical abstrait contenu dans une partition en entités expressives (phrases, patrons rythmiques) qui sont audibles grâce au jeu d’un interprète, constitue un ensemble de gestes musicaux qui peuvent s’étudier à l’écoute d’enregistrements sonores. Ainsi, entendu dans ce sens, le terme de geste musical fait référence à l’intention ou à la direction musicale; bref, au résultat sonore, plutôt qu’au geste physique observable. Par exemple, chaque interprète peut privilégier un geste musical différent pour la réalisation d’une même phrase musicale.

Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes intéressées au geste musical visible que produit l’interprète lors de son jeu. Selon Zbikowski (2011), il n’y a pas toujours une corrélation entre le geste musical et la production du son. Prenons pour exemple un geste de la main et du bras effectué par un guitariste qui décrit un cercle très lent dans les airs après l’attaque d’un accord sur une valeur longue. Bien que le son soit déjà produit, le geste de la main et du bras continue. Ainsi, pour qu’un mouvement contribue au geste musical, il n’a pas besoin d’être relié à la production du son, mais il doit signifier ou exprimer quelque chose, même de manière inconsciente, car il a une signification expressive pour l’auditoire.

La représentation mentale et le geste

L’efficacité du geste comme moyen de communication a été démontrée dans les travaux de McNeill (1992 et 2005) sur le langage. Cet auteur souligne que si l’être humain fait souvent des erreurs de langage, il fait rarement des erreurs de gestes. Par exemple, en donnant une indication routière, une personne peut dire à son interlocuteur de tourner à gauche, alors que sa main indique spontanément la droite, c’est-à-dire la bonne direction. De plus, selon Davidson (2005), on observe un phénomène semblable en musique. En effet, cette auteure souligne que, chez certains sujets, les gestes musicaux illustrent l’intention musicale avant même que le patron moteur nécessaire à l’exécution de l’idée musicale ne soit intégré dans le jeu instrumental. Ainsi, un mouvement de la tête peut évoquer une ligne mélodique legato très douce – une intention de l’interprète – sans pour autant que le résultat sonore soit conséquent. Les gestes d’accompagnement servent donc aussi à communiquer des intentions musicales et à rendre explicite la structure de l’œuvre et le sens du discours musical de l’interprète.

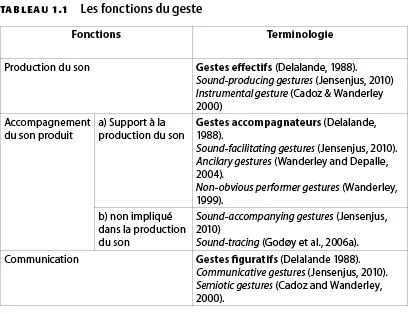

Les aspects fonctionnels

du geste musical

Selon la littérature, le geste musical comporterait différentes fonctions, regroupées en trois catégories dans le tableau suivant. La première concerne les gestes qui servent directement à produire le son de l’instrument, telle l’attaque de la note au piano. La deuxième est constituée des gestes qui ne sont pas essentiels à la production du son, mais qui la soutiennent (par exemple, la main du pianiste qui s’élance de loin pour attaquer la touche d’une manière particulière), ou encore qui accompagnent la musique (comme le pied qui bat la mesure ou le mouvement de la tête qui suit le legato de la mélodie). Toutefois, comme peu d’auteurs font une distinction entre les gestes de soutien et les gestes accompagnateurs, nous avons regroupé ceux-ci au sein d’une même catégorie1. La troisième catégorie regroupe les gestes qui n’ont qu’une valeur symbolique et ne servent qu’à communiquer avec le public ou avec les autres musiciens.

La différenciation entre ces trois fonctions du geste n’est, bien entendu, pas toujours facile à faire. En fait, les gestes accompagnateurs et symboliques sont encodés sous forme de chunks – c’est-à-dire regroupés en une seule unité – dans le système nerveux de l’interprète avec ceux qui servent à la production du son. Ils sont, comme l’explique Godøy (2011), «coarticulés» c’est-à-dire présents simultanément lors du jeu et perçus de manière holistique par le public. De plus, certains gestes sont propres à chaque musicien et constituent une forme de grammaire personnelle.

Pour la suite, nous adopterons la terminologie proposée par Delalande (1988) pour désigner les différents types de gestes. De plus, nous regrouperons tous les gestes non effectifs, donc non essentiels à la production du son, sous les termes «gestes expressifs», en accord avec la terminologie de Davidson (2005).

La représentation mentale

et les étapes de travail

Certains chercheurs ont étudié le travail que l’interprète doit accomplir pour arriver à jouer une œuvre. Wicinski (1950) a été le premier à émettre l’hypothèse que les musiciens utilisent une représentation mentale de l’œuvre pour guider leur travail selon des étapes précises. Par la suite, les concepts d’étapes de travail et de représentation globale de l’œuvre ont également été repris par Miklaszewski (1989), Lehmann (1997), Chaffin et coll. (2003) et Sloboda (1985). D’ailleurs, les recherches de Chaffin et coll. (2003) confirment que le musicien professionnel se construit une image mentale d’une œuvre, ou Big Picture, dès sa première écoute ou lecture, en repérant les parties constituantes de sa structure (sections, phrases, harmonie, etc.). Ensuite, pour ces auteurs, le musicien oriente son travail de manière à rendre audible cette structure dans un processus en étapes. La première étape, Scouting-it-Out, consiste à lire lentement le texte musical pour acquérir une représentation mentale de l’œuvre en identifiant différents éléments, telles les sections de l’œuvre ou les difficultés techniques. Dans la deuxième étape, Section-by-Section, le travail consiste à rendre audible la structure de l’œuvre grâce à divers choix esthétiques en lien avec ses connaissances antérieures (connaissances musicologiques, techniques de l’instrument, etc.). Le travail est alors concentré sur de petites sections qui permettent l’acquisition des gestes moteurs et leur automatisation. La troisième étape, Gray stage, est caractérisée par le travail d’enchaînements en plus grandes sections et, par conséquent, l’automatisation du jeu. La dernière étape, Maintenance, est consacrée à la consolidation des apprentissages et à la fixation des derniers détails, à la lumière de la représentation mentale de l’œuvre, en prévision d’une prestation publique. Après l’étape Gray stage et juste avant l’étape Maintenance de Chaffin et coll. (2003), Héroux et Fortier (2013 et 2014) proposent l’ajout d’une étape supplémentaire, l’«appropriation artistique», qui se poursuit en parallèle avec l’étape Maintenance. Dans l’«appropriation artistique», le musicien recherche une justesse d’expression dans son interprétation (caractère, nuances, sonorités, phrasés, etc.) qui résulte d’une adéquation entre son image mentale de la pièce et le résultat sonore. Pour y arriver, le musicien utilise des supports extramusicaux (images mentales et trames narratives) qui sont analogues au discours musical et qui permettent de donner un sens plus personnel au texte, de favoriser une interprétation plus juste et de stabiliser le résultat sonore. Par exemple, dans cette étude de cas, le sujet utilise l’analogie de la grisaille pour réaliser le son d’un accord de manière juste et constante.

Pour Héroux et Fortier (2013 et 2014), la recherche du sentiment de justesse d’expression dans l’interprétation d’une œuvre, grâce à l’utilisation de supports extramusicaux, représenterait une part importante du processus créatif qui est présent dans le travail d’interprétation. En effet, cette action ferait appel à des opérations mentales qui sont propres à la conception de la créativité de Guilford (1950 et 1968) et Lubart (2011), soit, l’alternance entre la pensée convergente et divergente, ainsi que le recours aux analogies ou aux métaphores pour réaliser des associations créatives.

Par ailleurs, à notre connaissance, aucune recherche ne s’est intéressée aux gestes expressifs des musiciens et à leurs relations potentielles avec les étapes de travail d’une œuvre et les processus créatifs qu’ils utilisent. Par contre, lors d’une étude de cas sur le développement d’une méthodologie pour étudier le processus créatif des musiciens, pour laquelle nous avons filmé l’ensemble du travail d’interprétation d’une œuvre d’un musicien, nous avons dû faire face aux gestes expressifs de notre sujet, ainsi qu’à leurs liens potentiels avec son processus de création. En effet, lors de sa deuxième répétition, le sujet s’est mis à bouger discrètement avec la musique dans un but qui nous est apparu expressif plutôt que technique. De plus, nous avons observé un changement dans la nature de ces gestes entre les premières et les dernières répétitions, entre autres en ce qui a trait à la fréquence et à l’amplitude des mouvements effectués. Ainsi, nous présentons les résultats d’une deuxième étude, effectuée à partir des données recueillies pour la première étude, afin de comprendre pourquoi notre sujet bougeait différemment d’une répétition à l’autre, et quelles étaient la nature et la fonction des gestes observés.

La littérature nous informe que les gestes du musicien sont des signes liés à l’organisation des sons pour donner un sens expressif à la musique. Ils peuvent exprimer les intentions musicales du musicien, et cela, parfois mieux que son jeu instrumental. Nous avons donc voulu vérifier si ces gestes pouvaient nous donner des indications sur la représentation mentale de l’œuvre du musicien, soit sa compréhension de la structure musicale et la conception expressive de son interprétation. De plus, nous voulions savoir si les gestes pouvaient nous aider à confirmer les étapes de travail instrumentales identifiées au préalable et s’il existait des liens entre les gestes expressifs et le processus créatif à l’œuvre dans le travail d’interprétation de notre sujet.

Nous avons utilisé les données recueillies lors d’une étude de cas portant sur le développement d’une méthodologie pour expliciter les processus créatifs mis en œuvre pendant le travail d’interprétation d’une pièce musicale. Pour ce faire, nous avions enregistré sur bande vidéo la première séance, consacrée à la lecture de la pièce, ainsi que les 14 répétitions réalisées par notre sujet, un guitariste-concertiste de haut niveau. Ces enregistrements ont fait ensuite l’objet d’une analyse de contenu afin de déterminer les types d’actions effectuées ainsi que la longueur des passages travaillés. Cette analyse nous avait permis de déterminer les étapes de travail instrumental de notre sujet. De plus, il avait pour consigne de verbaliser à voix haute ses actions et ses pensées tout au long de ses répétitions, ainsi que de répondre à un questionnaire réflexif, qui avait pour objectif de trouver des signes de créativité selon le cadre théorique de Csikszentmihalyi (1990) (perte de notion du temps, inspiration ressentie). Les verbalisations et les réponses obtenues par le questionnaire réflexif avaient été codées et regroupées par thème à l’aide du logiciel d’analyse de données qualitatives Nvivo 8. Lors de l’observation des répétitions enregistrées sur bande vidéo, nous avions constaté, chez notre sujet, l’apparition de mouvements non essentiels à la production du son qui semblaient néanmoins avoir un but expressif et dont l’intensité variait d’une répétition à l’autre. Cette section présentera les opérations effectuées pour mieux comprendre ce phénomène.

L’identification des gestes

expressifs durant les répétitions

Pour comprendre la nature et la fonction des gestes musicaux observés, nous devions d’abord nous familiariser avec la gestuelle personnelle de notre sujet et identifier ce qui, chez lui, distinguait les gestes effectifs des gestes expressifs (gestes accompagnateurs et gestes figuratifs). Pour ce faire, nous nous sommes inspirées des travaux de Davidson (2005, 2007 et 2012), qui propose un protocole d’analyse et de catégorisation afin de distinguer les gestes propres à la production du son de l’instrument des gestes musicaux expressifs. Ainsi, nous avons demandé à notre sujet de jouer un extrait musical de trois manières: sans expressivité, en exagérant l’expressivité et avec l’expressivité désirée. Le passage musical joué pour développer ce barème comprenait une section lente et une section rapide. Il était extrait d’une pièce du répertoire de notre sujet, non de la pièce à l’étude dans cette recherche. Ensuite, nous avons visionné les enregistrements de ces extraits afin de déterminer les caractéristiques des gestes selon le degré d’expressivité désiré, en observant les parties du corps mobilisées et la fluidité des gestes dans les trois versions. Cette approche nous a permis de déterminer les caractéristiques des gestes musicaux produits par notre sujet, présentées au tableau 1.2. Par la suite, nous avons visionné la séance de lecture et les 14 répétitions, en utilisant les caractéristiques présentées au tableau 1.2 pour repérer les gestes expressifs. Nous avons observé deux variations d’intensité dans les gestes expressifs; certains présentaient p...

Table des matières

- Introduction

- 1. Le geste expressif dans le travail d’interprétation musicale

- 2. Gestes et attitudes corporelles chez les «violoneux» français d’hier et d’aujourd’hui

- 3. Se démarquer de l’autre: du geste instrumental à la corporalité musicale

- 4. L’orgue et le regard de l’écoute

- 5. Quelques conséquences de l’origine sensori-motrice de l’expérience musicale

- 6. «Le corps dans la voix qui chante»: une relecture phonostylistique de Barthes

- 7, La «voix arabo-andalouse» dans la construction stylistique de la cueca chilienne

- 8. Des corps chantants dans l’espace de travail en Italie du Sud

- 9. Redéfinir l’expérience musicale par la singularisation

- 10. Sonner avec son corps. Danser avec sa voix

- 11. Les espaces corporels de la capoeira

- 12. Une approche pluridisciplinaire des pratiques dansées en Bretagne

- 13. L’acteur, la marionnette, le corps, l’instrument: qui manipule qui?

- 14. L’homme-orchestre et le corps en musique

- 15. La réintégration du geste chez Tim Exile

- 16. Le corps comme signature musicale

- 17. Tanya Tagaq: l’ethno-pop comme mise en spectacle

- 18. Transmission de la connaissance et de la mémoire culturelles dans les chants traditionnels

- 19. Corps et performance dans le culte du bwiti fang (Gabon)

- 20. Le jazz: une mise en jeu particulière du corps

- Les auteurs

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrir comment résilier votre abonnement

Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Apprendre à télécharger des livres hors ligne

Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 990 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! En savoir plus sur notre mission

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. En savoir plus sur la fonctionnalité Écouter

Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS et Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application

Oui, vous pouvez accéder à PUM + Libre accès par Monique Desroches,Sophie Stévance,Serge Lacasse en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Media & Performing Arts et Ethnomusicology. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.