![]()

SECONDE PARTIE

![]()

Le passé comme printemps

François-Marc Gagnon

et l’histoire des idées au Québec

Yvan Lamonde

C’est aux travaux synthétiques et systématiques de François-Marc Gagnon sur Borduas, le mouvement automatiste et Refus global (1948) que je porte ici attention, en tant que spécialiste d’histoire culturelle et d’histoire intellectuelle et d’auteur d’une synthèse d’histoire des idées au Québec de 1760 à 1965, en quatre volumes, parus de 2000 à 2016. J’entends montrer son apport non pas à l’histoire de l’art, qui est pour moi un domaine d’intérêt mais non de spécialité, mais à l’histoire des idées au Québec. Je veux rendre explicite ce que l’histoire des idées au Québec doit à l’histoire de l’art et à François-Marc.

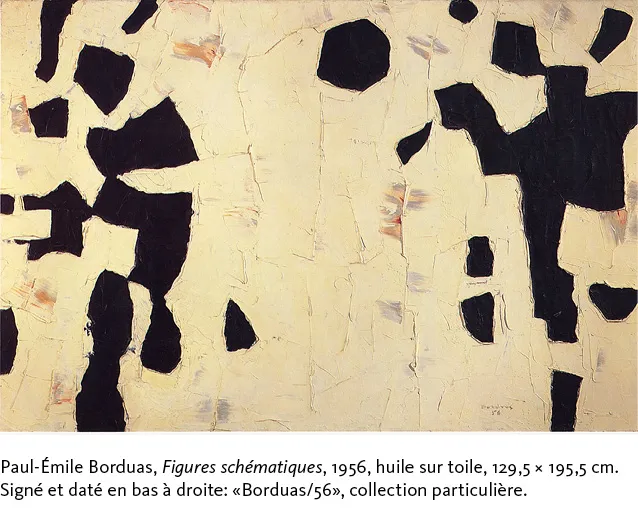

Cadrons d’abord l’œuvre. Selon son curriculum vitæ, François-Marc publie son premier article sur Borduas et l’automatisme dans La Barre du jour en 1969 et son premier article sur Refus global en 1973, dans le collectif Ozias Leduc et Paul-Émile Borduas. Deux ans plus tard, Charles C. Hill publie Peinture canadienne des années trente. En 1978, François-Marc publie son opus magnum, la biographie de Borduas. Pour m’inclure dans le cadre, avec Esther Trépanier, le collectif que nous avons publié à la suite d’un colloque, L’avènement de la modernité culturelle au Québec, paraît en 1986. Deux ans plus tard, François-Marc publie le catalogue de l’exposition rétrospective sur Borduas dont il fut le conservateur invité. La Chronique du mouvement automatiste québécois, 1941-1954 est publiée dix ans plus tard, en 1998, année où paraît aussi la synthèse d’Esther Trépanier, Peinture et modernité au Québec, 1919-1939. Entre-temps, André-G. Bourassa, Jean Fisette et Gilles Lapointe ont entrepris l’édition critique des Écrits de Borduas, dont le tome I paraît en 1987 et le tome II, volumes 1 et 2 (Journal, Correspondance, 1923-1953 et Correspondance, 1954-1960), en 1997. Telle est la constellation éditoriale globale de l’œuvre et de satellites.

Au début des années 1980, j’en étais dans mon histoire des idées à entrer dans le xxe siècle. J’avais lu la biographie de Borduas à sa parution. Esther, qui avait obtenu une maîtrise en philosophie en 1974 et un doctorat en sociologie en 1975 à Paris VIII, venait d’achever en 1983 son mémoire de maîtrise à l’UQAM en études des arts sur la représentation de la ville comme lieu de modernité dans la peinture québécoise de 1919 à 1939 et allait terminer en 1991 son doctorat en histoire de l’art à Paris I, publié en 1998 sous le titre Peinture et modernité au Québec, 1919-1939. Après avoir lu son mémoire de maîtrise, je l’ai contactée pour discuter de ses travaux et nous avons tôt fait d’organiser en 1985 le colloque sur l’avènement de la modernité culturelle dont les actes parurent l’année suivante et auxquels contribua François-Marc avec un texte intitulé «Le sens du mot “abstraction” dans la critique d’art et les déclarations des peintres des années 1940 au Québec». Après être entré dans la modernité picturale de la guerre et de l’après-guerre avec les travaux de François-Marc, j’étais entré avec Esther dans la «prémodernité», mieux, dans une autre modernité, celle des années 1919 à 1939.

Le cycle savant et universitaire d’études sur Borduas et Refus global avait été précédé d’un cycle de redécouverte de Refus global par des écrivains et des essayistes, d’abord Pierre Vadeboncoeur, puis La Barre du jour en 1969.

Cette mise en scène éditoriale vise à rendre à César ce qui lui appartient, avant de détailler maintenant ce que l’histoire des idées au Québec doit à François-Marc, ce que mon histoire des idées lui doit.

La biographie offrait la trajectoire intellectuelle et esthétique complète de Borduas et du même coup une contextualisation unique, fiable, de Refus global. Nous disposions d’une trajectoire allant des années 1930 aux années 1960, qui mettait les espoirs, les projets, les obstacles, les résistances en place. L’analyse documentée de Refus global faisait sortir le manifeste de l’incantation et du mythe; il entrait dans l’histoire, avec sa relativité, avec la puissance, justement, de cette relativité, tout comme d’autres études partielles allaient sortir la grève d’Asbestos de sa représentation mythique et glorieuse pour en étaler les tenants et aboutissants dans l’histoire.

Assez rapidement s’est posée pour moi la question lancinante de savoir si et comment le combat pour l’art moderne si remarquablement analysé par François-Marc s’était livré ailleurs, dans d’autres secteurs d’activité, avant ou parallèlement. Autrement formulée, la question était de savoir comment le changement esthétique pouvait fournir un modèle d’étude du changement social, intellectuel, spirituel. Jean LeMoyne, qui avait côtoyé Hector de Saint-Denys Garneau, avait, le premier, rapidement vu que la modernité était advenue en art visuel plutôt qu’en littérature parce que le premier a un langage plus polyvalent, plus plastique. La littérature n’était pas une entrée royale pour découvrir un modèle de changement équivalent à celui opéré en art.

Esquissée à partir du travail de François-Marc, la question qui m’a résisté le plus longtemps fut la suivante: le chemin suivi par Borduas pour passer du figuratif au non-figuratif est-il utile pour comprendre le passage de la tradition à la modernité, pour expliquer le changement qui doit s’opérer pour passer d’un état social et culturel X à un état social et culturel Y? À quoi pouvait bien ressembler dans le domaine des idées le passage de Paul Cézanne au cubisme, à l’abstraction ou l’illumination de «l’écran paranoïaque» de Léonard de Vinci, si éclairante pour Borduas? J’ai mis du temps à voir d’abord que le passage chez Borduas du figuratif à l’abstrait était concevable en art mais que le changement dans la société ne pouvait se faire de la même façon, et ensuite que le langage de l’art permettait des passages globaux, radicaux, de rupture esthétique sans reste. D’ailleurs, je me suis souvent demandé si Refus global n’avait pas été justement une tentative de nommer «le reste» de la rupture esthétique. J’étais manifestement aux prises avec une autre question théorique ou méthodologique: pour être dit «moderne», pour pouvoir mener à la modernité, le changement pouvait-il, devait-il être de même nature qu’en art, devait-il être radical et global?

Déjà le travail d’Esther Trépanier donnait à penser qu’il y avait eu un chemin antérieur ayant de quelque manière rendu possible l’itinéraire plus radical, plus avant-gardiste de Borduas et des automatistes. Puis, par la suite, les interrogations d’étudiants de doctorat – Jonathan Livernois, Cécile Facal, Caroline Quesnel – ouvrirent des fenêtres sur une définition plus polysémique de la modernité, sur une conception du changement qui soit d’un mode autre que celui de Borduas, de Refus global, d’un mode autre que celui de la rupture. J’étais d’autant plus ouvert à ces sensibilités que la lecture et la relecture des essais de Vadeboncoeur – le plaisir de faire cours sur ses essais et de les relire – m’avaient fait voir l’évolution même de l’essayiste, d’abord admirateur du Borduas de «la minute de vérité dans notre histoire»; puis critique de l’épistémè de la rupture – «Mais rompre est un acte violent, au-delà duquel il y a risque de ne pas trouver d’assiette», écrivait-il dans «Borduas, ou la minute de vérité de notre histoire»; et tenant, enfin, d’une «ligne du risque» tout aussi révolutionnaire. Réflexion obligée du syndicaliste de Cité libre accompagnant la voie de Parti pris.

Ma réponse est venue en relevant et en sériant les formes et les lieux de contestation et en portant chaque fois attention aux formes de la critique, à la critique du passé de plomb. Tour à tour, j’ai cherché les changements induits par la guerre, le moment du passage à l’abstraction avec les gouaches de Borduas, l’opposition au duplessisme, la critique du nationalisme («Au diable la tuque») et de la religion («Au diable le goupillon»), la nomination de la peur, la revendication de la liberté.

Mais Vadeboncoeur avait beau en 1962 avoir mis en opposition le «notre maître, le passé» de Lionel Groulx et le propos de Refus global – «Le passé dut être accepté avec la naissance, il ne saurait être sacré. Nous sommes toujours quittes envers lui.» –, la question demeurait, en se précisant: peut-on, par rapport au passé, à la culture, à l’histoire, être quitte comme on peut l’être en art? Le langage de l’art peut-il être le langage de l’homme en société, de la société?

Mes analyses du Québec d’après-guerre ont convergé vers une évidence éclatante: le défi à relever du rapport au passé, au passé qui ne passe pas, c’est-à-dire la tradition. Tels étaient la tradition et le traditionalisme au Canada français, et bientôt au Québec, qu’il semblait falloir lancer le balancier du temps à l’extrême opposé pour susciter quelque ébranlement, quelque décollement. Il me semble que Borduas a survécu, entre autres manières, en plaçant dans la conscience historique québécoise un coin qui porte toujours une question valable: quel deuil du passé les Québécois ont-ils fait, font-ils, étant entendu qu’ils n’auraient guère réussi le délestage souhaité?

Après l’oblique de la ligne du risque de Vadeboncoeur, c’est dans la prose d’un poète que j’ai trouvé l’énoncé d’une modalité de sortie crédible de l’épistémè de la rupture, du refus global. Durant son séjour parisien en 1959, Gaston Miron, en panne de perspective, se met à chercher son passé: «Je n’ai plus de passé, et c’est le passé qui aurait fait toute ma force.» Ce sont les métaphores, les analogies qui le sauvent et lui permettent de trouver les gués. Le passé peut être subsumé comme l’est un amour perdu: «Jusqu’ici en effet, la fin d’un amour dans ma vie était tragique, j’étais conduit à me détruire. Maintenant, je vois que tout amour dépose ce qu’il a de meilleur avant de disparaître.» Et c’est peut-être le meilleur de l’amour humain qui peut faire reverdir un passé qui paraît mort: «Si l’amour fut vrai, s’il a vraiment existé, selon André Frénaud, comme une branche, la femme aimée, notre raison de vivre, reverdira dans un autre amour.»

Eu égard au changement, le langage social ne pouvant être celui de l’art, le gué permettant la traversée entre le passé refusé et la modernité ambitionnée se trouve, selon la métaphore de Miron, dans le langage de l’homme, de l’humain aimant. Comme le meilleur se dépose d’un amour à un autre, le meilleur du passé peut se transmettre dans la modernité. La métaphore végétale dit peut-être que l’homme rapaillé, que le passé rapaillé sont dans leur capacité de reverdir. Le passé comme printemps. Un passé qui peut emprunter des passerelles et des ponts, un passé où tous les ponts ne sont pas coupés. Dans la société, la culture peut-elle vivre du refus global, de la rupture? C’est cette question, non résolue il me semble au Québec, que François-Marc Gagnon nous laisse après avoir replacé Borduas et les automatistes dans leur contexte, dans l’histoire...