![]()

1

LA Ve RÉPUBLIQUE CONFRONTÉE AU «FAIT MAJORITAIRE»

Bastien François

Le système politique français – communément dénommé «Ve République» – est généralement décrit comme un assemblage de régime parlementaire et de régime présidentiel, avec un président de la République élu au suffrage universel et maître la plupart du temps du pouvoir gouvernant (il nomme le premier ministre et les membres du gouvernement et, en fait sinon en droit, contrôle l’ensemble de l’activité du gouvernement) qui fait face à un parlement constitutionnellement très affaibli depuis 1958 mais qui conserve le droit de renvoyer le premier ministre et le gouvernement par le vote d’une motion de censure. Cette description n’est bien sûr pas fausse, dans ses grandes lignes, mais reste difficile à qualifier dans les catégories habituelles du droit constitutionnel et de la science politique, en dépit du succès de la notion de «régime semiprésidentiel» élaborée par Maurice Duverger1 et largement reprise dans la littérature internationale2. La référence implicite (ou pas) au «régime présidentiel» n’est en réalité qu’un leurre sémantique – la Ve République n’est en rien un régime présidentiel, n’était l’irresponsabilité politique du président de la République lorsqu’il concentre dans sa personne le pouvoir gouvernant –, et le «presidentialisme» évoqué par les commentateurs renvoie uniquement à l’élection du président au suffrage universel direct et au lien supposé entre cette élection et la place prééminente qu’il peut occuper au sein du pouvoir gouvernant. Le «présidentialisme» désigne alors plus une pratique qu’un type de régime3.

Pour la plupart des commentateurs, cette pratique résulte de la mise en place (à la suite de la réforme constitutionnelle de 1962) d’un double circuit – paralléle (bien que décalé dans le temps avant la réforme constitutionnelle de 2000) mais lié – de légitimation et d’attribution du pouvoir de gouverner: les élections législatives et l’élection présidentielle qui mobilisent le même électorat. La pratique présidentialiste de la Ve République – autrement dit la concentration du pouvoir gouvernant dans la personne du président de la République et la mise du trophée présidentiel au cœur de la compétition politique – serait donc l’effet mécanique de l’instauration de ce double circuit électoral. L’hypothèse est séduisante, mais elle est fausse, comme le montre bien l’analyse comparée des systèmes politiques européens (partie 1). La particularité institutionnelle du système politique français est due en réalité à un phénomène qualifié (depuis les années 1970) de fait majoritaire: l’existence d’une majorité parlementaire stable et disciplinée qui, la plupart du temps, est de la même couleur politique que le président de la République. Alors que la Constitution française a été entièrement conçue pour permettre la stabilité gouvernante en dépit de l’absence de majorité parlementaire, avec en particulier un rôle présidentiel pensé à la fois comme clef de voûte du système et arbitre entre le gouvernement et le Parlement (partie 2), l’apparition de ce «fait majoritaire» a bouleversé profondément le système initialement conçu, aggravant le déséquilibre originel des pouvoirs, consacrant la prééminence présidentielle et enfonçant le Parlement dans une crise durable à laquelle la récente révision constitutionnelle (2008) n’a apporté aucune solution (partie 3).

1. La prééminence présidentieiie

Dans un régime parlementaire «classique», la légitimité du pouvoir gouvernant provient des élections législatives. L’attribution du pouvoir gouvernant, quel que soit le mécanisme de désignation du premier ministre, dépend toujours en dernière instance du Parlement (ou de l’une de ses chambres), qui peut d’ailleurs, à tout moment, mettre fin à ses fonctions. Certes, dans les démocraties parlementaires modernes, le Parlement joue un rôle beaucoup plus effacé qu’auparavant, même s’il peut rester important4. Aujourd’hui, dans la plupart des régimes parlementaires, en particulier en Europe, le centre du pouvoir a clairement basculé au profit du premier ministre, leader d’une coalition majoritaire constituée préalablement aux élections législatives, au point qu’on parle couramment d’un «régime primo-ministériel»pour désigner ce qu’on appelait jadis un «régime parlementaire», et que le leadership de ce premier ministre est tout aussi habituellement analysé comme traduisant une «présidentialisation» de la fonction de chef du gouvernement5. Mais cette domination primo-ministérielle ne remet pas en cause le fondement du parlementarisme: les gouvernants dépendent toujours du résultat des élections législatives, qui servent à désigner, dans le même temps, les députés, la configuration gouvernementale et le chef du gouvernement lui-même, et les gouvernants doivent toujours leur maintien au pouvoir en cours de législature à la confiance renouvelée de la majorité qui les a conduits au pouvoir.

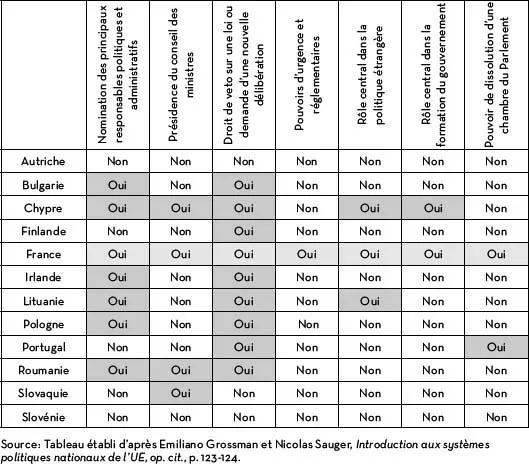

Dans les démocraties parlementaires, cette situation n’est pas fondamentalement bouleversée quand au circuit «classique» de légitimation et de dévolution du pouvoir gouvernant, qui emprunte donc la voie des élections législatives, s’en ajoute un autre: l’élection directe du président de la République au suffrage universel6. Du moins tant que le président de la République, même armé de la légitimaté du suffrage, et disposant de pouvoirs lui permettant de participer au pouvoir gouvernant, ne prétend pas (ou n’est pas en position de) diriger le gouvernement. C’est ce que montre bien l’analyse politique comparée7. Une forte proportion (12/27) des systèmes politiques européens sont ainsi «bi-représentatifs» – caractérisés par l’existence d’un double circuit de légitimation et d’attribution du pouvoir gouvernant reposant sur le suffrage universel direct – sans que cela conduise pour autant à une pratique «présidentialiste» du pouvoir gouvernant (voir le tableau 1), y compris dans les pays où le président dispose d’importants pouvoirs de gouvernant qui lui sont «propres», c’est-à-dire dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à un contreseing8. Certes, dans certains cas, l’élection présidentielle a été «neutralisée» par les partis politiques9, dans d’autres, il a fallu une réforme constitutionnelle pour limiter l’emprise gouvernante du président de la République10, dans d’autres encore, comme en Pologne ou en Roumanie11, des tensions endémiques existent entre le président de la République et le premier ministre, mais même lorsque le président de la République pèse fortement sur la vie politique ou joue un rôle particulier en matière de politique étrangère, aucun des homologues européens du président français ne joue un rôle comparable.

L’analyse politique comparée permet donc de contester l’affirmation – courante en France – selon laquelle c’est parce qu’il est élu au suffrage universel direct que le président de la République est en fait, au-delà même de la lettre de la Constitution, investi de la direction du pouvoir gouvernant. Même si le président français cumule sans doute plus de pouvoirs que ses homologues européens désignés dans des conditions identiques – comme le démontre le tableau ci-dessus –, l’élection du président au suffrage universel direct n’est donc pas une condition suffisante pour lui assurer une suprématie au sein du pouvoir gouvernant, ni même pour installer le trophée présidentiel au centre de la compétition politique. De même, faut-il ajouter, que l’élection directe du chef du gouvernement n’est pas la condition nécessaire d’un pouvoir gouvernant fort (les premiers ministres allemand, espagnol ou encore anglais ne sont pas élus directement au suffrage universel direct mais jouissent d’une autorité et d’une prééminence incontestables). La spécificité française n’est donc pas l’élection du président de la République au suffrage universel direct, mais le fait qu’il soit en position politique de détenir une part importante du pouvoir gouvernant, avec des moyens d’actions très larges.

Cette position, on l’a dit, il la doit au fait que, depuis le début des années 1960, il peut s’appuyer sur une majorité parlementaire stable et disciplinée, élue sur son nom, alors même que les constituants de 1958 n’avaient jamais envisagé cette hypothèse, et s’étaient même ingéniés, à l’inverse, à penser une architecture constitutionnelle permettant de résister à tous les «désordres» parlementaires. Pour appréhender la situation actuelle il est dès lors nécessaire de comprendre combien elle est aux antipodes du projet constitutionnel de 1958.

2. Le problème de la majorité parlementaire et l’architecture constitutionnelle

Si l’objectif premier de la Constitution de 1958 était de renforcer le pouvoir gouvernant – dans le cadre maintenu d’un régime de type parlementaire –, tous les commentateurs comme les rédacteurs de la Constitution avaient bien à l’esprit que cet objectif ne pouvait être atteint si l’instabilité des relations entre partis et l’indiscipline intra-partisane conduisaient, comme sous la IVe République, à une instabilité gouvernementale chronique. Pour cette raison, même si cela n’apparait pas de façon toujours très explicite, le problème de la majorité parlementaire est au cœur des préoccupations des constituants. On peut même dire que le problème de la majorité – de son absence serait-il plus juste d’écrire – est ce qui donne du sens à l’ensemble du dispositif de rationalisation du parlementarisme mis en place en 1958. Pour les contemporains de l’élaboration de la nouvelle constitution, la «majorité», telle que nous la concevons de nos jours, cohérente et disciplinée, prévisible et durable, parfois «plurielle» et néanmoins réelle, n’est en effet qu’une pure abstraction, un idéal, un horizon improbable. Si le phénomène majoritaire est connu bien avant la Ve République, il ne renvoie pas alors à un regroupement partisan constitué préalablement à une consultation électorale et soutenant fidèlement le gouvernement sur la durée d’une législature. Au lendemain des élections législatives, si certains partis peuvent être exclus des coalitions participant au gouvernement (ce sera le cas des gaullistes et des communistes sous la IVe République), il est difficile de tracer une frontière nette et durable entre l’«opposition» et la «majorité» Nul ne songe, donc, à la fin des années 1950, à la possibilité d’une majorité parlementaire stable et disciplinée soutenant le gouvernement tout au long des cinq années d’une législature. À l’exception du parti communiste, fortement discipliné et qui recueille (lors des élections législatives de 1956) plus du quart des suffrages – et qui inquiète les autres forces politiques pour ces deux raisons –, le système politique français semble condamné à un multipartisme faiblement structuré.

On comprend alors pourquoi dans l’esprit des constituants de 1958, mais aussi des différents commentateurs politiques, les nouvelles institutions doivent s’adapter à cette donnée apparemment immuable. La Ve République est donc avant tout pensée comme un dispositif institutionnel qui permet de suppléer à l’absence, pensée comme quasi structurelle, d’une véritable majorité de gouvernement. Il faut pouvoir gouverner sans majorité, et donc donner les moyens au gouvernement de se maintenir et de mener à bien sa politique en l’absence d’une majorité le soutenant solidement. «Parce qu’en France, la stabilité gouvernementale ne peut résulter de la loi électorale, il faut qu’elle résulte au moins en partie de la réglementation constitutionnelle», constate ainsi Michel Debré, en août 1958, dans son discours devant le conseil d’état. Et il poursuit: «Voilà qui donne au projet son explication décisive et sa justification historique.»

Il en résulte une architecture constitutionnelle très cohérente par rapport à l’objectif poursuivi. Il s’agit, tout d’abord, de renforcer l’autonomie du gouvernement, de le rendre moins dépendant du Parlement, en particulier lorsqu’il s’agit d’élaborer des politiques publiques (notamment à travers des normes juridiques), et de le mettre à l’abri, dans le même temps, d’un contrôle trop appuyé, intrusif, des parlementaires. Autrement dit, il s’agit d’établir une frontière la plus étanche possible entre le gouvernement et le Parlement tout en maintenant le principe – parlementaire – de la «collaboration des pouvoirs». Si les constituants de 1958 ne font pas preuve d’une grande originalité intellectuelle, la construction d’ensemble qu’ils proposent est très sophistiquée sur le plan de l’ingénierie constitutionnelle, à la mesure du défi qu’ils se sont donné: ne pas couper entièrement le lien entre l’«exécutif» et le «législatif» – la Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 le leur interdit – mais réussir à garder les parlementaires à distance du pouvoir gouvernant. Jamais sans doute, au cours de deux siècles d’histoire du parlementarisme pourtant riche d’innovations constitutionnelles, on n’a vu une telle débauche de moyens mis au service de la suprématie du pouvoir gouvernant, une telle combinatoire d’instruments de discipline parlementaire.

Un Parlement légifère, bien sûr. On ne saurait lui ôter cette compétence sans le priver de sa raison d’être. Mais, désormais, il ne peut plus légiférer sur tout, comme c’était le cas auparavant. La Constitution met en place un «domaine de la loi»: dans certaines matières nobles (les libertés publiques, la définition des crimes et des délits, le statut des magistrats, l’assiette et le taux des impôts, etc.), la loi «fixe les règles»; pour d’autres questions, précisément fixées, en apparence plus triviales mais d’une importance plus cruciale dans le gouvernement de tous les jours (comme le droit du travail), elle doit se contenter de fixer un cadre, de déterminer «les principes fondamentaux», à charge pour le gouvernement de les mettre en œuvre par décret. Tout le reste, et c’est le principal, est de la compétence du gouvernement, qui dispose de la sorte d’un domaine de compétence normative à la fois très étendu et soustrait à l’emprise parlementaire – c’est ce qu’on appelle le «domaine du règlement». En clair, pour la plupart des politiques publiques qu’il définit et met en œuvre, et dans tous les domaines de l’action publique, le gouvernement n’est pas obligé de faire voter des lois, et donc d’en passer par le Parlement; indépendamment du Parlement, il dispose du pouvoir d’élaborer de nombreux actes normatifs dont il décide seul de l’objet et de la portée. Cette restriction du domaine de compétence du Parlement ne suffit cependant pas aux constituants en 1958, qui décident qu’il ne peut pas non plus légiférer quand bon lui semble et décider librement de son agenda. Dorénavant, dans le cadre de sessions parlementaires à la durée restreinte, l’ordre du jour des travaux du Parlement comporte, par priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui12. À cela, on peut ajouter encore que si le Parlement conserve formellement sa compétence traditionnelle en matiere budgétaire – qui est à l’origine même du parlementarisme –, celle-ci est en pratique réduite à néant par l’interdiction qui est faite aux parlementaires de baisser les impôts ou d’augmenter les dépenses de l’état. La Constitution de 1958 prive ainsi le Parlement d’une très grande partie de sa mission traditionnelle qui est de faire la loi.

Lorsque l’on instaure des frontières, il faut des gardes-barrières. C’est le rôle du Conseil constitutionnel, organe inventeé pour l’occasion. L’objectif des constituants est alors d’empêcher les parlementaires de contourner les dispositions constitutionnelles qui régissent leur travail afin de reconquérir les pouvoirs que leur retire la nouvelle constitution. C’est ainsi qu’ils prévoient que le Conseil constitutionnel contrôle automatiquement les lois organiques (qui précisent le contenu de la constitution) et les règlements intérieurs des assemblées. Dans leur esprit, toutefois, la mission principale du Conseil est de protéger la frontière entre domaines de la loi et du règlement. Afin d’empêcher les parlementaires d’empiéter sur le domaine gouvernemental, l...