![]()

PARTIE 1

Généalogie et héritage

de l’écriture francophone

des femmes d’Algérie

![]()

Chapitre 1

Des femmes et de la société algérienne

pendant la colonisation :

rupture et/ou dissidence ?

Dans l’élan littéraire général qui a animé les femmes écrivaines en Métropole et par le fait colonial, quelques femmes d’Algérie, qui avaient fréquenté l’école française et qui avaient été en contact avec les œuvres littéraires françaises, ont émergé sur la scène littéraire. On peut lier historiquement cette émergence à la période de l’entre-deux guerres. A ce stade, nous pourrions plutôt parler d’individualités que de mouvement collectif. En dépit du statut d’« indigène » et de colonisé, la pseudo prise de pouvoir par l’instruction n’a pas été chose aisée pour ces premières générations de colonisés - y compris la première génération des femmes lettrées - qui ont accédé à l’enseignement.

Dans le processus d’instruction, le colonisé est qualifié de « voleur de feu » par Jean El Mouhoub Amrouche qui avait analysé dans les années cinquante l’état du colonisé, en voici un extrait de sa profonde réflexion sur le sujet :

[...] Mais, à travers la France, ses arts, ses techniques, sa science, son éthique, et son admirable langue, qu’il [l’Africain] assimile avec une avidité qui ressemble à la boulimie, ce n’est point la France comme nation particulière qu’il veut s’incorporer : il cherche un débouché sur la mer libre de la culture humaine […] Faire de la culture française la justification de la colonisation elle-même, c’est une imposture et une indignité. On sait avec quelle précautionneuse parcimonie la culture française a été dispensée, et quels obstacles les maîtres coloniaux ont dressés devant elle. On sait moins que ceux des colonisés qui ont pu s’abreuver aux grandes œuvres sont tous non point des héritiers choyés, mais des voleurs de feu.

L’accès de l’ « indigène » à l’enseignement et à la fontaine républicaine du savoir était soumis à d’innombrables conditions et le prix à payer était lourd – car cet enseignement avait pour objectif d’effacer son identité et faire de lui un déraciné culturel pour qu’il embrasse une autre identité. Mais l’« indigène » avait quand même pris le risque car sans qu’il soit un objectif tracé et décidé, son instruction sera une arme dans son combat pour recouvrer sa liberté et sa dignité. Comme l’écrit Jean Amrouche :

Lorsque le colonisateur français universaliste arrivait au Cambodge, en Afrique noire ou en Kabylie et commençait son enseignement avec une générosité illusoire en disant : « Nos ancêtres, les Gaulois… » Il opérait immédiatement une coupure dans l’esprit de ses élèves. Il enseignait, pensait-il, la civilisation, et rejetait aussitôt dans les ténèbres, non pas extérieures mais dans les ténèbres intérieures toute la tradition des ancêtres et des parents […] Car ce colonisé a reçu le bienfait de la langue de la civilisation dont il n’est pas l’héritier légitime. Et par conséquent il est une sorte de bâtard.

Comment cette émergence a été vécue par les écrivaines pionnières et comment les générations suivantes d’écrivaines d’Algérie ont repris cet héritage.

Conditions socio - culturelles d’une littérature naissante de femmes

L’observation de l’émergence d’une littérature est toujours passionnante. L’étude des littératures francophones permet justement cette observation, aussi bien de celle des textes que du discours critique qui accompagne cette émergence. Les premiers textes ont été pour la plupart marginalisés du fait du statut de leurs auteur(e)s et des thématiques dont ils traitaient.

Le cas des écrivaines d’Algérie ne diffère pas du reste des femmes du monde. L’émergence d’une littérature dite « féminine » fut très lente et cela est lié à diverses raisons. Je peux prudemment résumer l’essentiel de ces raisons par la non préparation de la société autochtone de l’époque à voir des femmes écrire et sortir du silence imposé par la tradition.

Cette émergence lente est liée aussi aux conditions de la colonisation française de l’Algérie. D’une part, les femmes subissaient le poids des traditions, et de l’autre les affres de la colonisation et l’appauvrissement économique et mental auxquels elles étaient soumises. Les femmes étaient doublement colonisées, pour reprendre les mots du constat de Mostefa Lacheraf : « Asservie par la France et par le mâle autochtone, le père, le beau-père, l’oncle, le frère, l’époux, le cousin et souvent le voisin. » Les écrivaines n’ont pas échappé à cette position de double discrimination : dominées à cause de leur statut colonial d’ « indigènes » et de femmes. Même lettrées et instruites, elles étaient des « indigènes » comme les autres. On peut parler d’intersectionnalité, si on considère que les femmes étaient soumises à des dominations multiples et qu’elles ont pu les contourner grâce à l’accès à l’instruction. Le fait d’appartenir à une société régie par des codes ancestraux réducteurs du « sujet femme » et le silence imposé par les traditions, on peut considérer ces écrivaines par leur résistance, comme des miraculées et des survivantes à l’ordre patriarcal. Djamila Debbèche fut l’une des écrivaines pionnières à dénoncer la double aliénation qui s’exerçait sur les femmes musulmanes durant la colonisation : « La voix de Debêche se distingua des autres, cependant, puisqu’elle fut la seule à évoquer subtilement la double aliénation des femmes algériennes, assujetties par les deux formes d’oppression, coloniale et patriarcale. ». En effet, la colonisation avait accentué ces dominations et s’était activée pour imposer aux femmes d’autres formes d’oppression pour faire d’elles des « sujets inférieures » et cela à travers une batterie de pratiques comme la hiérarchisation des « races ». Afin d’installer son hégémonie sur les populations colonisées, l’entreprise coloniale se voyait libératrice des femmes « indigènes » du joug des traditions. Les femmes algériennes étaient exposées à une double oppression puisqu’elles étaient victimes des pratiques ancestrales et des pratiques coloniales.

Premières expériences littéraires de femmes d’Algérie

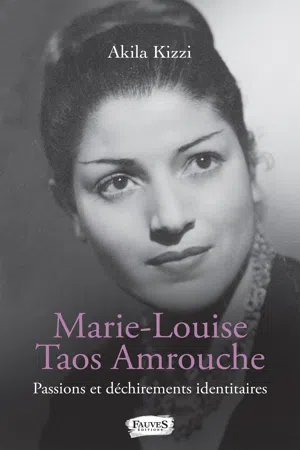

Bien que pionnières dans la littérature francophone d’Algérie, la première génération des écrivaines – en nombre très limité – avait mal vécu son entrée sur la scène littéraire. Si on doit les situer par leur origine, les spécialistes de la littérature algérienne citent Djamila Debbèche – née en Algérie (1926- 2011), d’origine musulmane – auteure de deux romans, Leïla, jeune fille d’Algérie (1947) et Aziza (1955), ce dernier roman a reçu le prix Roberge de l’Académie Française en 1957. Dans ses deux romans, que je considère comme des manifestes féministes chargés de revendications pour les droits des femmes musulmanes, l’auteure fait parler ces femmes et leur donne une voix pour exposer et dénoncer leurs conditions dans une société traditionnelle et ainsi nommer et mettre des mots sur leurs maux. Les héroïnes des deux romans – à l’image de l’auteure Djamila Debbèche - sont décrites comme de jeunes femmes « modernes », instruites et libres mais déchirées car prises en étau par les contraintes que leur impose la société musulmane en ces temps là. Marie-Louise Taos Amrouche – née en Tunisie (1913- 1976), kabyle chrétienne – auteure d’une riche production tant artistique que littéraire. Ses romans sont d’inspiration autobiographique comme Jacinthe noire (1947). Du fait de la date de publication de son premier roman, elle partage le statut de la première écrivaine francophone algérienne avec Djamila Debbèche même si les critiques signalent qu’Amrouche a achevé son premier roman en 1939 et qu’il n’a pas pu être publié qu’en 1947.

Dans toutes les anthologies consacrées à la littérature algérienne dite « féminine », les noms de Marie-Louise Taos Amrouche et de Djamila Debbèche sont cités comme les deux premières femmes à avoir écrit et publié en langue française. Les analyses faites sur cette génération diffèrent, certaines les présentent comme étant une génération de femmes pionnières dans la matière, une génération un peu sacrifiée et oubliée car leurs œuvres n’avaient pas reçu la reconnaissance espérée de part et d’autre. Souvent les deux écrivaines sont associées au courant assimilationniste car l’aspect féministe et émancipateur de leurs écritures tendait à faire d’elles des perturbatrices de l’ordre établi concernant les femmes « indigènes ». A l’image de Djamila Debbèche qui a eu un parcours exceptionnel par rapport à l’époque, qui est née et a vécu en Algérie, dans une famille musulmane modeste, mais qui s’est tracée un chemin parmi ses contemporaines européennes. En effet, Djamila Debbèche était la première femme journaliste d’origine musulmane qui avait consacré des reportages par ses nombreux voyages autour du monde pour comparer la condition des femmes musulmanes en Algérie durant la colonisation avec le statut des femmes ailleurs. Sa naissance (fille) dans une famille qui l’avait rejetéepuisqu’elle n’était pas un garçon, avait déterminé son parcours d’écrivaine féministe et son combat pour les droits des femmes. Il est regrettable que le nom de cette femme ne soit cité que pour désigner qu’elle fut l’une des deux premières écrivaines pionnières sans vraiment porter d’intérêt à son parcours intellectuel et à son combat féministe. Classée comme « assimilée » par le courant littéraire nationaliste et plus tard par les anthologies consacrées à la littérature féminine, tout son combat féministe fut oublié. Son côté émancipateur de femme libre sans contraintes sociales et culturelles (grâce à l’effort de son grand père maternel qui l’avait recueillie et élevée après qu’elle fut abandonnée par son père qui voulait avoir un garçon.) avait accentué son isolement intellectuel et sa marginalisation par ses pairs. Pourtant Debbèche était plus proche du peuple et de ses problèmes sociopolitiques, elle con...