eBook - ePub

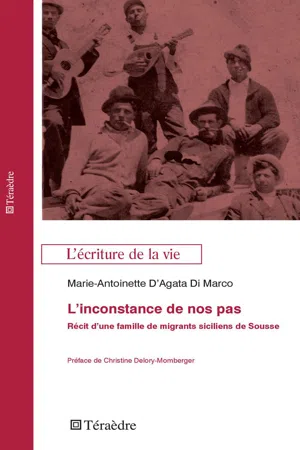

L'inconstance de nos pas

Récit d'une famille de migrants sicilliens de Sousse

- 260 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

L'inconstance de nos pas

Récit d'une famille de migrants sicilliens de Sousse

À propos de ce livre

"Ce livre raconte l'histoire d'une lignée familiale issue d'un milieu modeste qui s'est retrouvée, au fil de sa traversée du temps et des lieux, confrontée à différents versants de son identité. Cette histoire m'a été transmise durant mon enfance par mes aïeuls et mes parents et j'ai voulu en faire le récit."

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.

Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.

Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.

Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Oui, vous pouvez accéder à L'inconstance de nos pas par Marie-Antoinette D'Agata Di Marco en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences sociales et Émigration et immigration. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.

Informations

CHAPITRE 1

L’exode

Ogni scupa nova fa scrusciu.

Toute nouveauté crée du remous.

Ce livre raconte l’histoire d’une lignée familiale issue d’un milieu modeste qui s’est retrouvée, au fil de sa traversée du temps, confrontée à différents versants de son identité. Cette histoire m’a été transmise durant mon enfance par mes aïeuls et mes parents et j’ai voulu en faire le récit.

Sousse en Tunisie est la ville natale de mes grands-parents. La Tunisie n’avait pas été choisie au hasard par mes ancêtres siciliens, la proximité de la côte tunisienne intéressait les navigants car l’état de leurs embarcations n’était pas très fiable, et les femmes redoutaient un exil lointain vers les États-Unis, craignant de ne jamais revoir leur famille. Au tournant du vingtième siècle, les autochtones tunisiens les plus modestes se sont regroupés dans les campagnes avoisinantes de Sousse, couvertes d’oliviers, de vignes et de grands champs de blé. Grâce aux réformes agraires mises en œuvre après une suite de rébellions contre les beys et l’imposition d’un protectorat français, les productions agricoles prirent leur essor et l’espoir de voir s’éloigner l’indigence gagna une grande partie de la population. Ce qui explique que les paysans n’eurent d’abord pas envie de quitter leurs régions pour s’installer dans des villes inconnues. Le littoral n’attirait que des artisans qui venaient exercer leur métier dans la médina, proposant leurs créations à la vente dans les souks. Devant les murs ocre de l’ancienne petite mosquée, on pouvait voir des poteries aux motifs floraux et des tapis de laine épaisse et douce de couleur prune ou pourpre. Ah le murex d’antan ! Des fours brûlant à l’alfa, aux palmes et aux rameaux d’olivier sortaient des céramiques guillochées. On y trouvait aussi des calottes de feutre rouge, appelées « chéchias tunisiennes » fabriquées par les chaouchis, des babouches en cuir et tout un florilège d’étains, de cuivres martelés. Parfois, la touffeur de l’air confiné gagnait les venelles et faisait perler les fronts des passants. Devant les échoppes adossées aux maisons construites de guingois, la foule se pressait, en continu.

Nos bateliers siciliens hésitaient à l’idée de s’embarquer dans une traversée de la Méditerranée car elle représentait une réelle aventure malgré la courte distance. Les femmes étaient souvent très jeunes, des fiancées ou de jeunes épousées, voire des compagnes. Mais les Italiens étaient assurés de leur accueil administratif en Tunisie, établi par une convention bilatérale entre l’Italie et la Tunisie. À la taverne de la rue de Rome à Sousse, nos aïeux – « nos vieux » – égrenaient inlassablement le chapelet des « bons » souvenirs d’antan, de leur vie dans un pays lointain de l’autre côté de la mer, toujours évoqué avec une même nostalgie. Ils savaient qu’ils ne retourneraient plus jamais « là-bas ». Une page était tournée, irrémédiablement, mais l’histoire devait être transmise aux générations suivantes. J’ai eu vite envie de connaître ces gens qui, au fil des récits, surgissaient d’un passé qui ne m’appartenait que partiellement mais qui disait que la vie est construite de mille histoires personnelles, forgées avec le cœur et les sentiments.

Francesca était la fille aînée de Vincenzo et de Pietrina qui sont nés tous les deux à Sousse en 1884 et en 1887. Elle a été le pilier de cette saga originale, le point d’orgue et le trait d’union entre les générations : Tata Ciccina pour tous les membres de sa famille. Les aïeux de nos grands-parents avaient choisi de s’installer à Sousse, une ville côtière au sud du Golfe d’Hammamet dans le Sahel. Habitant en Sicile à quelques kilomètres l’une de l’autre, les deux branches familiales étaient les héritières d’une lignée de marins-pêcheurs, une profession prééminente dans cette île aux eaux et aux tempéraments chauds. Leurs déplacements, entre les périphéries palermitaines s’effectuaient à pied ou au moyen de charrettes de charge, d’un usage courant dans les familles modestes et de calèches pour les plus fortunées. Nos deux familles n’entretenaient pas de relations particulières entre elles. Les B., lignée paternelle de Francesca, posèrent en couple leurs baluchons sur les quais du port de Sousse tout comme le feront les F., sa lignée maternelle. Un destin commun à de nombreuses familles siciliennes mais tous ceux qui se sont risqués à l’aventure ne sont pas restés dans leur nouveau pays. Des jeunes hommes partis seuls sont vite rentrés au pays, rongés par le sentiment de solitude, et de jeunes épouses qui avaient suivi leur mari décidèrent elles aussi de revenir, prises de nostalgie pour leur île. Les deux familles étaient soudées par cette passion pour leur Sicile et elles appartenaient à une même ethnie : les Sicaness.

Vers le milieu du dix-neuvième siècle, l’idée de partir ailleurs germe déjà chez ces insulaires ayant eu à subir par le passé plusieurs occupations. Cette pensée mûrit peu à peu et les premiers migrants se décidèrent à aller braver l’inconnu de contrées lointaines. Le sud des îles Éoliennes, sur la mer Tyrrhénienne, fait face à la Sicile, la plus grande île de la Méditerranée, habitée jadis selon la légende par des nymphes et des cyclopes et qui reçut le nom grec de Trinakria, le Tricorne aux trois caps. On retrouve encore ce nom chez certains « vecchi », de vieux nostalgiques qui revendiquent leurs racines. Cette terre fut, au cours des siècles, assaillie par des conquérants comme les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Normands, les Souabes et d’autres encore. Survint un événement « historique », qu’apprend dès le plus jeune âge chaque Sicilien. En 1266, Frédéric II fut vaincu par Charles 1er d’Anjou qui, en guerroyant, mit sous son joug la ville de Palerme. Mais les Angevins, cruels occupants, furent quasiment anéantis par une rébellion sicilienne, excédée par leur domination. Cette révolte, nommée les « Vêpres siciliennes », fut suivie d’un massacre collectif de l’occupant alors que toutes les cloches diocésaines de Palerme carillonnaient allègrement à l’occasion de la fête de Pâques. À la suite de cet épisode sanglant, le royaume de Sicile fut scindé et libéré du joug de la barbarie et de la férule de la botte occidentale. Plus tard, cette île, ancien empire carthaginois avec Syracuse comme capitale phénicienne, fut conquise par Rome qui en fit, par la force, une riche province romaine. Agitée constamment par des remous politiques, la Sicile retrouva enfin la sérénité politique avec l’octroi d’un statut d’autonomie économique, en 1948.

Palerme est dotée d’une architecture riche en styles insolites, entre Orient et Occident, des églises au style arabo-normand et des habitations patriciennes à côté de monuments au style baroque avec des œuvres de Bernin ou de Borromini. Quelques vestiges de la ville punique persistent dans certains quartiers, empreints du monde arabe avec les multiples « quanatin », des canaux d’irrigation et aussi les palais de la Zisa, de la Kalsa et de la Cuba, un édifice fatimide. Rarement ailleurs que dans cette île un monde aussi hétéroclite ne prit forme, ne fut toléré ou combattu. Plusieurs civilisations se sont affrontées, tiraillées, imposées et ceci amène à croiser dans les rues des hommes et des femmes aux cheveux d’ébène, à la peau mate ou très claire, aux étonnants yeux bleus et à entendre des accents et des mots étrangers mêlés depuis des siècles aux dialectes locaux.

Néanmoins, cette Sicile-là a su sauvegarder sa nature exubérante et sa théâtralité malgré la misère patente qui a longtemps gangréné la vie sociale de ses habitants. Les régions îliennes se repliaient dans une bulle partisane en une corolle de petits États isolés les uns des autres. L’île recélait des trésors naturels peu exploités ou mal utilisés et un patrimoine naturel a été sacrifié. La pêche ancestrale pratiquée sur les larges bancs de spongiaires n’a pas eu l’expansion qu’elle méritait ; en revanche, la pêche au thon rouge a pris une grande place, en particulier dans les eaux de Favignana (fief originel de notre arrière-grand-mère, Nanna Catarina), une des îles Égades. Cette pêche consiste à approcher, durant la période de migration, des bancs de thons dont l’emplacement est surveillé par les pêcheurs locaux qui sont les seuls exploitants. Ceux-ci se déplacent en une procession de thoniers munis de puissants moteurs, ils se révèlent être d’une grande dextérité et patience pour encercler le plus grand nombre de thons qui se retrouvent pris dans leurs filets dérivants. La pêche a lieu en mai et en juin. Il s’agit d’abord de regrouper sous la direction d’un « patruni » les bancs pris au piège, pour les amener vers un secteur propice à la capture des thons ; de là, les embarcations les encerclent et, dès le retour en branle, les pêcheurs tirent leurs thonaires. C’est alors qu’a lieu un massacre réalisé dans une course effrénée, appelée la « matanza », jusqu’à la plage où les thons sont brutalement éjectés des filets. Harponnés, sanguinolents, épuisés, ils agonisent lentement, le rostrum béant, les yeux révulsés, sur le sable écarlate.

La pêche à l’espadon se pratique aussi couramment et elle est appréciée dans toute la Sicile. Ce poisson-épée se pêche au large du détroit de Messine, avec la technique du rabattage opérée par des embarcations dotées de passerelles. Un guetteur, qui est un genre de mousse, est perché sur son mât de vigie et guette, en permanence, les mouvements de la mer et le moindre signe annonciateur. La surélévation du ponton permet une vision globale et, de là, on peut détecter l’éventuelle présence des poissons. L’espadon, dont la taille peut atteindre trois mètres, expose sa nageoire dorsale au regard scrutateur de son bourreau et il file ainsi tout droit vers son impitoyable destin. L’alerte est donnée au pointeur placé sur le pont, à l’étage inférieur, par des signaux visuels ; un autre pointeur est prêt à intervenir et il apprête son harpon avant de donner l’estocade fatale, un travail minutieux qui requiert plusieurs heures de veille et d’attention. La chair de ce poisson des mers chaudes, dont la mâchoire supérieure est effilée comme une lame d’épée, est très prisée. L’abondante pêche d’été, dans les fonds tièdes du canal de Sicile, aux anchois, aux sardines ou aux maquereaux, reste très active dans les petits ports et les villages littoraux qui, nombreux, émaillent la côte îlienne.

La ville de Palerme s’étend du Monte-Pellegrino, dont les inscriptions découvertes dans les cavités profondes de certaines grottes témoignent de l’ère préhistorique, jusqu’aux rivages étirés sur plusieurs côtes. Ce tertre chapeauté par le sanctuaire de Santa Rosalia domine la plaine de la Conca d’Oro. Hélas, la partie marine occidentale de la cité ne bénéficiera jamais des ressources réservées aux quartiers bourgeois terriens. Au dix-neuvième siècle et dans la période de cet exode, la capitale explosait dans la multiplicité de ses quartiers extra-muros, très typiques, vivant en autarcie dans leurs coutumes ancestrales, leur patois, leur cuisine traditionnelle, leurs fêtes votives. Dans cette configuration, quasi inextricable, pénalisant essentiellement les familles nombreuses, les quartiers littoraux tournés vers les métiers de la mer furent les premières grandes victimes et la misère s’installa. C’est ainsi que naquit le projet de s’en aller vers d’autres cieux plus cléments. Les lieux bientôt désertés se nommaient l’Isola delle Femmine, Capaci, la Punta del Passagio, Monreale, Punta Raisi, Terrasini, des terres de nos ancêtres accolées à leurs voisines Cefalù, Sferracavallo, Trapani, Mazara, Sciacca. Le désarroi s’amplifiant avec le temps, les habitants se mirent à partir de la Côte Ouest, rejoints par « i Capacioti », les habitants du quartier de Capaci à l’Isola delle Femmine, lieu de naissance d’une partie de nos aïeux, le bourg qui faisait face à l’îlot du même nom, à quelques miles de là. Ce terme îlien se référait spécifiquement à une « galéjade », semble-il réelle, d’une antique prison pour femmes, et ce site était connu de tous les pêcheurs siciliens d’alors, sillonnant la mer Tyrrhénienne et la Méditerranée. Plus proches dans le temps partaient de cet îlot les migrants vers les États-Unis et New York en particulier.

D’autres prétendants à l’évasion rêvaient d’horizons plus abordables comme les côtes africaines. Il s’agissait là d’une population plutôt sédentaire, pour la plupart déshéritée et le plus souvent illettrée. À cette escadrille nautique partie des proches périphéries de Palerme s’ajoutaient et s’aggloméraient d’autres Siciliens issus de Linosa et d’îles sœurs plus grandes comme Lampedusa et Pantelleria. Cette Isola de Lampedusa, la plus vaste des îles Pélagies, est de nos jours mieux connue, du moins par son patronyme, grâce à l’œuvre de Giuseppe Tomasi, principe di Lampedusa (Prince de) : Il Gattopardo (Le Guépard) et du film éponyme adapté de ce roman lui-même inspiré d’une certaine société plutôt privilégiée. Lampedusa qui se situe à proximité de la côte tunisienne face à la ville de Sousse, est une terre sans grande végétation mais possédant de splendides plages qui attirent d’innombrables touristes étrangers ; sa légendaire île des Lapins dite « Isola dei Conigli », était plutôt un îlot, décrété depuis réserve naturelle, et elle imposait une excursion incontournable lors de la ponte d’œufs de ses tortues centenaires. Et la Vierge de Porto Salvo, était chère à notre père qui la vénérait particulièrement et l’a implorée à maintes occasions au cours de sa vie. L’île de Pantelleria, dite la « perle noire », est plus proche de la Tunisie que de la Sicile ; elle est proche du canal de Sicile, au nord-est de la côte tunisienne face à la ville de Nabeul, et de ce fait, se trouve être l’île italienne la plus orientalisée : petite perle ilienne, Pantelleria est riche en criques, en îlots et en grottes d’origine volcanique.

Les îliens migrants lampédusiens, à l’issue de leur périple maritime, avaient choisi de s’installer en Tunisie mais dans une autre ville, le petit port de Mahdia, importante ville « sainte » dans l’Islam, et surtout capitale fatimide intronisée par le Mahdi, l’élu de Dieu. Ce port est un centre de pèlerinage et la ville de transit, par excellence, vers le sud. Grâce à son commerce actif et ouvert, elle excelle dans la pêche aux sardines, aux anchois, aux maquereaux et autres scombridés. Très lucrative, cette pêche favorisait alors l’ouverture, à grande échelle, d’usines de salaison d’anchois et de mise en conserve de sardines. Tous ces poissons, très abondants dans les mers chaudes tunisiennes, permirent une exportation massive vers l’Europe. Cette industrie est actuellement prédominante au Maroc, qui a pris la relève il y a quelques années. À Mahdia même, un hommage fut rendu au début du vingtième siècle, à un certain Joseph B., citoyen d’origine sicilienne ; ce dernier fut un personnage emblématique qui contribua par son charisme et son engagement personnel à l’expansion économique du port de Mahdia ; son portrait a trôné longtemps parmi d’autres mécènes émérites, sous les arcades du souk de la ville.

Des souvenirs de Sicile refluent dans une réminiscence empreinte de tristesse et de mélancolie. Nos aïeux étaient alors de jeunes mariés fraîchement unis pour la vie et ils se retrouvèrent en cette journée de printemps sur le parvis ensoleillé rempli de monde d’une petite chapelle de leur quartier. Les demoiselles d’honneur jetaient les pétales de roses blanches qui retombaient sur les plis du pantalon bouffant du marié, sur le voile immaculé de la jeune mariée et sur le parterre d’invités. Entourés de leurs parents et de leurs amis pour une dernière réunion festive, les jeunes époux se frayaient un chemin. La mariée était intimidée et un peu empêtrée dans la longue robe qui lui couvrait les mollets. Parée d’un voile en dentelle ajourée lui glissant joliment sur les épaules, elle faisait ses adieux, des adieux longs, lourds et déchirants, les yeux brouillés de larmes. Dans le même bourg, quelques mois plus tôt, un autre couple entreprit l’aventure après s’être aussi marié après de longues fiançailles.

Ah les fiançailles siciliennes d’alors ! Héritage encore présent à la fin du dix-neuvième siècle et jusqu’au milieu du vingtième, elles s’éternisaient souvent à cause de problèmes financiers. Plusieurs années étaient parfois nécessaires pour élaborer l’avenir des jeunes fiancés. Il fallait compter sur une situation stable chez le promis d’une part, et permettre à la promise de se pourvoir d’une dot conséquente. La fiancée utilisait toutes ses heures de loisir à coudre, à broder, à confectionner de vrais chefs-d’œuvre ; des pièces de parures d’une grande finesse, aux ajouts incrustés et aux broderies raffinées, devaient contribuer au futur bonheur de l’intimité maritale. Ces parures étaient toujours ornées des initiales de la fiancée, incrustées en point d’application et dans des motifs en arabesque, soit : LR pour L. Rosa ; CF pour C. Francesca ; CC pour C. Catarina ; ces initiales correspondant au nom et prénom de nos aïeules siciliennes.

Dans un délicat ajour, exécuté avec soin ou au point d’ombre, les piles de linge de maison, faisant partie intégrante du trousseau, s’entassaient, réparties en linge d’hiver et en linge d’été : trois chemises de nuit en finette pour les nuits fraîches, une robe de chambre chamarrée en pilou, deux châles tricotés main, trois liseuses en coton pour les soirées plus douces, six draps brodés de couleurs variées et six taies d’oreillers assorties, six serviettes de bain, douze serviettes de table ; une série de bas épais, destinés à être enfilés sous les jupes épaisses, spécialement pour le Jour du Seigneur, un rite bien respecté et suivi à la lettre dans toutes les familles siciliennes de l’époque. Cependant, cette attente insupportable rendait les jeunes fiancés impatients. Et pour certains couples de condition modeste, une sortie de ces interminables fiançailles se révélait plus expéditive et audacieuse, ils s’unissaient dans une « fugue sentimentale » adoptée couramment en ces temps anciens.

Pour nos proches, la grande entreprise de larguer les amarres et de se retrouver sur un autre continent était engagée avec beaucoup d’ardeur et de foi. Et après de laborieux préparatifs et de déchirants adieux à la famille, souvent définitifs pour les épouses qui se résignaient à contrecœur à quitter leurs géniteurs, nos voyageurs embarquaient des malles renfermant tous leurs trésors et leurs biens : la dot de la nouvelle mariée, quelques bijoux, des souvenirs de leur pays, rassemblés au fil du temps par plusieurs générations. Apprêter le gros bateau baptisé « Santa Rosalia » était parmi les premières urgences pour ces hommes volontaires et enhardis ; il s’agissait aussi d’étendre un taud salvateur pour protéger les femmes et les enfants d’un soleil cuisant et remailler les filets abîmés et lacérés qui serviraient à pêcher une éventuelle bonne prise à griller ; accastiller les taquets, les seuils, les paumelles, soit l’ensemble des structures, et apprêter la fière « Santa Rosalia » maintes fois rafistolée et astiquée à cale sèche. Les visages déridés et les corps enfin apaisés des âpres frayeurs, les femmes souriaient, riaient ; au ras du plancher ponté, elles versaient du vin de Marsala, doux et capiteux, dans des petites timbales ; dans la cale, les denrées se déballaient dans la bonne humeur et la bousculade ; sur le pont, les enfants se poussaient en se chamaillant ; les « mamme » à bout de nerfs, s’époumonaient sans aucun répit :

– Attìa muccusu, attentu a vastunata ! È nna virgogna ! (toi donc morveux, attention à la fessée ! C’est une honte !).

Et l’un des aînés de répliquer, du tac au tac, comme toujours :

– Ehi !… giustu !… sunnu curnutu e vastuniatu ! (allons donc !… je suis cocu et bastonné !) (je subis le tort et les coups de bâton).

– Nun fari lu smurfiusu, vai ! E firmati di runguliari, sbannutu ! (ne fais pas le maniéré, va donc ! Et arrête de grogner, petit voyou !).

Ils riaient tous de bon cœur, tout en grignotant des « mennule caliate » (amandes grillées) et des « nespuli maturi » (nèfles mûres). Détendu et plutôt soulagé, l’équipage respirait enfin ; oui, le ciel bleu leur souriait et l’avenir leur appartenait ! En cette fin de journée estivale, lumineuse et calme, une cohorte d’embarcations disparates, des barcasses, des tartanes, des bateaux, des chalutiers voguaient sur la mer plane.

Comme Charon, le nocher des Enfers, nos humbles nautoniers s’agitaient, leurs chemises blanches collées à leurs robustes poitrines. En contrechamp, des femmes aux têtes ceintes de fichus noirs noués sous le menton se mouvaient avec assurance ; l’une d’elles serrait dans ses bras son poupon joufflu, enveloppé dans ses langes de coton ; une autre offrait son sein à la voracité de son nourrisson ou encore apostrophait sa bruyante progéniture tournant autour d’elle. Leurs jupes, que le mouvement oscillatoire s’évertuait à renfler et à relever, suscitaient des « Oh ! », et des « Ah ! » en cascade de la part de la gente...

Table des matières

- Couverture

- 4e de couverture

- Collection

- Titre

- Copyright

- Devoir de mémoire

- Dédicace

- Exergue

- Chapitre 1 - L’exode

- Chapitre 2 - Terre d’accueil

- Chapitre 3 - Les États-Unis

- Chapitre 4 - La vie soussienne

- Chapitre 5 - Le retour

- Chapitre 6 - La guerre

- Chapitre 7 - Nos coutumes

- Chapitre 8 - Notre quartier

- Chapitre 9 - Les traditions

- Chapitre 10 - Le départ

- Chapitre 11 - Marseille

- Épilogue

- Table des matières