![]()

Chapitre 1

RENDEZ-VOUS AVEC LE DESTIN

Cette carte situe les agglomérations des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord les plus souvent mentionnées en lien avec cette biographie de Jules-A. Brillant.

Pour la plupart des gens, le 1er mai 1963 a sans doute été un jour comme les autres. Mais pour Jules-A. Brillant, cette date représente un tournant dans sa vie. Il aura bientôt 75 ans. Bien droit, cigare à la main et sourire en coin, l’homme d’affaires fixe l’objectif de la caméra. Debout à ses côtés, le ministre des Richesses naturelles du Québec, René Lévesque, croise un peu maladroitement les mains devant lui. Les deux hommes posent devant les journalistes pour souligner la nationalisation de la Compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent, vaisseau amiral de ce que tout le monde appelle « l’empire Brillant ». Il y a quelques semaines à peine, Hydro-Québec, par le biais d’une offre publique d’achat, a fait l’acquisition au coût de 14,3 M $ de la Compagnie de pouvoir en plus d’assumer la dette à long terme de l’entreprise qui s’élève alors à 4,8 M $. Bien qu’il soit satisfait du règlement, puisque les actions ont été payées bien au-dessus de la valeur du marché, Brillant en a quand même gros sur le cœur. Il n’a pas digéré les propos de certains journalistes durant le débat sur la nationalisation de l’électricité au Québec. Il se souvient de Jean-Pierre Fournier dans l’émission Commentaires à Radio-Canada qui a osé dire que le gouvernement s’apprêtait à acheter, au prix fort, l’Abitibi Power et la Compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent, autrement dit « de la broche à foin ». René Lévesque lui-même en rajoute, toujours sur les ondes de Radio-Canada, lorsqu’il déclare : « Ces gens-là de l’Abitibi, comme ceux de la Gaspésie là, dans le bout de chez monsieur Brillant, le Bas-Saint-Laurent, c’est des endroits qui sont dégradés au point de vue électricité. Les compagnies s’en sont pas occupées. Ils n’ont pas fait les investissements qu’ils auraient dû. » Tout le clan Brillant accuse le coup. L’une des filles, Suzanne, va même personnellement s’en plaindre à René Lévesque.

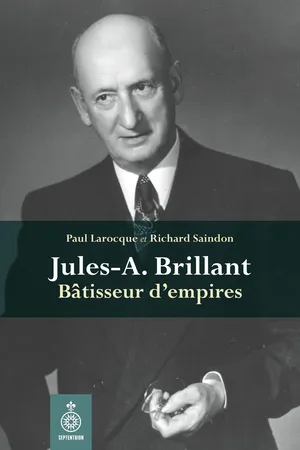

Le ministre des Richesses naturelles, René Lévesque, semble jeter un regard admiratif à Jules-A. Brillant au moment de la nationalisation de la Compagnie de pouvoir. Photo : Louis-Paul Lavoie, Groupes de fonds Clément Claveau, collection du Musée régional de Rimouski, N.A.C. LP-1479.35.

Deux jours avant la prise de contrôle de la Compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent par Hydro-Québec, soit le 29 avril 1963, Brillant remet en bonne et due forme sa lettre de démission à son conseil d’administration. Il écrit : « Messieurs, vous comprendrez certainement tout ce que je ressens aujourd’hui en vous présentant ma démission de la présidence de la compagnie. On ne se détache pas sans un serrement du cœur de l’œuvre de sa vie. »

En voyant ce qu’il considérait comme son fleuron lui échapper, Brillant revoit ses débuts, se rappelle ses rêves et pense aussi que tout cela a commencé il y a très, très longtemps.

Les modestes origines

Ce commencement a pour nom « Assemetquagan ». Pour les Micmacs, le mot signifie « cours d’eau que l’on a soudain en face de soi après une courbe ». Le toponyme désignait jadis un hameau situé au cœur de la vallée de la Matapédia dont bien peu de gens se souviennent aujourd’hui. C’est là, dans un territoire accidenté, mais d’une rare beauté, que naît le 30 juin 1888 Jules-André, fils de Joseph Brillant et de Rose-de-Lima Raiche. La mission d’Assemetquagan ne compte alors que trois ou quatre maisons et quelques constructions en bois rond. Aménagé sur les rives de la magnifique rivière Matapédia, le bourg prendra plus tard le nom de Routhierville. Preuve que l’endroit est relativement isolé, même dans le dernier tiers du XIXe siècle, il faudra 10 jours avant que le curé missionnaire de la Matapédia, l’abbé Charles-Philémon Côté, passe à Assemetquagan pour baptiser Jules-André en dépit du fait que, selon la coutume de l’époque, un bébé recevait normalement ce sacrement au plus tard le lendemain de sa naissance. L’acte a par la suite été consigné dans les registres de la paroisse Saint-Jacques-le-Majeur de Causapscal. Même le parrain de Jules-André, son grand-père André Brillant, est incapable de se rendre à la mission d’Assemetquagan et il se fait représenter au baptême par un dénommé Nazaire Dassylva auquel il remet une procuration !

Il faut dire que la colonisation de cette région se produit tardivement. Au milieu du XIXe siècle, la Matapédia demeure pratiquement inhabitée. Nous savons qu’en 1855, 5 familles seulement sont installées dans toute la vallée. Depuis 1832, le chemin Kempt relie pourtant Saint-Octave-de-Métis à Ristigouche. Cependant, cette route tracée à la hâte représente un véritable défi pour les voyageurs. Si la section allant de Saint-Octave au lac Matapédia peut être qualifiée de passable, il en va tout autrement pour le trajet entre le futur site d’Amqui et la rivière Ristigouche. Cette portion de route n’est qu’une succession de précipices et de bourbiers, tant et si bien qu’en 1838, il devient très difficile d’y faire le service postal. Par endroits, c’est à peine si les chevaux attelés peuvent passer et les accidents sont fréquents. On rapporte que des voyageurs meurent de froid en hiver, tandis que d’autres se noient en tentant de traverser les rivières en crue au printemps et à l’automne. Dans le but d’améliorer la situation, le gouvernement approuve l’installation le long du chemin Kempt de quatre postes occupés par autant de gardiens. Leur tâche consiste d’abord à recevoir et à ravitailler les postillons responsables du transport du courrier et à porter secours, en cas de besoin, aux rares voyageurs qui osent s’aventurer sur cette route en piteux état. Le premier de ces postes ouvre dès 1833 à la tête du lac Matapédia. Le second, désigné sous le nom des « Fourches », est installé à la rivière Causapscal en 1839. À une distance de 23 km au sud de Causapscal se trouve le poste d’Assemetquagan. Il ouvre vers 1846 et Thomas Evans en sera le gardien jusqu’en 1867.

À partir de 1857, le tracé du chemin Kempt est revu. La route est élargie à 22 pi (6,5 m) et, surtout, pas moins de 51 ponts solides permettent dorénavant de franchir les rivières. Elle prend alors le nom de « chemin Matapédia ». Les travaux sont terminés en 1867 et le gouvernement du Québec met gratuitement à la disposition d’éventuels colons pas moins de 2 600 acres de terre. C’est cependant l’arrivée du chemin de fer en juillet 1876 qui donne véritablement l’essor au mouvement de colonisation de la vallée de la Matapédia. La présence d’une voie ferrée favorise l’ouverture de scieries importantes, permettant aux colons de tirer un revenu non négligeable de la vente du bois provenant de leurs lots. En 1880, soit 4 ans seulement après l’ouverture du tracé ferroviaire, la population de la vallée atteint déjà 1 700 habitants.

C’est justement le chemin de fer qui amène la famille Brillant à Assemetquagan. Le père, Joseph, occupe le poste de chef cantonnier à la Compagnie du chemin de fer Intercolonial. À ce titre, il supervise un groupe de journaliers travaillant à l’entretien de la voie ferrée. La mère, Rose-de-Lima, née le 27 avril 1868, a 5 ans de moins que son époux. Le couple est décrit comme étant des gens simples et bons. Ils sont tous deux originaires du Bic. Leur mariage a été célébré le 17 novembre 1885 dans la chapelle de la mission de Saint-Pierre-du-Lac, un regroupement de quelques maisons qui prendra plus tard le nom de Val-Brillant. Les bans ont été publiés à la fois au Bic et dans la mission de Saint-Pierre-du-Lac. C’est un lointain cousin de Joseph Brillant, l’abbé Pierre Brillant, curé de Saint-Moïse ayant également la charge des missions de Saint-Pierre-du-Lac et d’Assemetquagan, qui célèbre le mariage en présence de Jean-Baptiste Raiche, père de Rose-de-Lima, et d’André Brillant, père de Joseph.

• • •

Un peu de généalogie

L’ancêtre de Jules-A. Brillant, Olivier Morel de La Durantaye, arrive au Canada en juin 1665 comme capitaine au sein du Régiment de Carignan. Né le 17 février 1640 dans la paroisse Notre-Dame-de-Grâce près de Nantes, Olivier Morel va servir 40 ans dans l’armée. Il se distingue notamment dans les guerres contre les Iroquois. Attaché à la garnison de Québec de 1670 à 1683, il commande l’une des 6 compagnies des troupes de la Marine. En 1672, Talon lui concède la seigneurie de La Durantaye dite aussi de Bellechasse. Deux ans plus tard, il reçoit de Frontenac la seigneurie de Kamouraska.

L’arrière-petit-fils d’Olivier Morel, Charles-Joseph Morel de La Durantaye, prend également le titre de Boisbrillant, donnant ainsi naissance à une nouvelle lignée établie au Kamouraska. Un descendant de cette famille, Henri de Boisbrillant, épouse Marie-Anne Roy dit Desjardins le 22 janvier 1816 à Kamouraska. Un des fils de ce couple, André Brillant dit Boisbrillant, quitte Kamouraska et vient s’installer à Rimouski où il épouse le 8 avril 1845 Obéline Lavoie. André semble le premier de la lignée à se faire appeler uniquement Brillant. Les époux s’installent vers 1851-1852, sur une terre au Bic. Ils auront 13 enfants parmi lesquels Joseph, père de Jules-A. Brillant.

• • •

Les Brillant habitent depuis 2 ans une petite maison située à un jet de pierre de la gare érigée à Assemetquagan lorsque Rose-de-Lima donne naissance, le 28 janvier 1887, à un fils prénommé Horace. L’année suivante, Jules-André voit le jour. Trois autres garçons viendront s’ajouter à la famille. Il y a d’abord des jumeaux, Jean et Edmond, nés le 15 mars 1890, puis Arthur qui naît le 4 août 1893. Mais le travail de Joseph Brillant l’amène à déménager. Peu après la naissance des jumeaux, la famille se fixe à Petit-Métis. Quelques mois plus tard, elle déménage de nouveau, puisque le recensement de 1891 nous apprend que les Brillant habitent dorénavant Saint-Octave-de-Métis.

Enfance à Saint-Octave

Érigée canoniquement en 1855, la paroisse de Saint-Octave-de-Métis, où grandit le jeune Jules-A. Brillant, n’a rien à voir avec Assemetquagan. Déjà en 1888, Saint-Octave est un village important dont la population atteint 2 037 habitants. On retrouve sur son territoire quatre moulins à scie, trois moulins à...