- 122 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

À propos de ce livre

Camille Toffoli croit que les serveuses de diners, les chanteuses country, les sad girls et les championnes de rodéo ont quelque chose de fondamental à nous apprendre sur les rapports de genre et les privilèges de classe. Filles corsaires construit une pensée qui a les deux pieds dans la vie, qui jette son dévolu sur les figures oubliées et les angles morts d'un certain féminisme universitaire.

Pourquoi le célibat volontaire, l'autonomie sexuelle et la non-maternité sont-ils toujours frappés de suspicion ? L'amitié peut-elle réellement lutter contre l'hétéronormativité ? Comment penser une politique de la solitude ? L'autrice investigue ces questions, et bien d'autres, à travers une série de portraits où les anecdotes côtoient les réflexions philosophiques. Une éthique féministe inconfortable qui se déploie quelque part entre les journées de travail en librairie, les soirées karaokés et les brunchs deux oeufs-bacon.

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.

Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.

Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.

Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Oui, vous pouvez accéder à Filles corsaires par Camille Toffoli en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Social Sciences et Gender Studies. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.

Informations

Sujet

Social SciencesSujet

Gender StudiesCAMILLE TOFFOLI

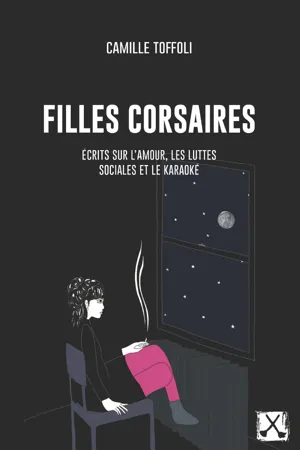

FILLES CORSAIRES

ÉCRITS SUR L’AMOUR, LES LUTTES

SOCIALES ET LE KARAOKÉ

SOCIALES ET LE KARAOKÉ

postface de

Marie-Andrée Bergeron

Marie-Andrée Bergeron

en coédition avec

la revue Liberté

la revue Liberté

remue-ménage

Dessin en couverture: Catherine Ocelot

Couverture: Remue-ménage

Infographie: Folio infographie

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada

Titre: Filles corsaires: écrits sur l’amour, les luttes sociales et le karaoké / Camille Toffoli.

Noms: Toffoli, Camille, autrice.

Description: Comprend des références bibliographiques.

Identifiants: Canadiana 20210058854 | ISBN 9782890917590

Vedettes-matière: RVM: Féminisme. | RVM: Femmes—Conditions sociales. | RVM: Classes sociales.

Classification: LCC HQ1150.T64 2021 | CDD 305.42—dc23

ISBN (pdf): 978-2-89091-760-6

ISBN (epub): 978-2-89091-761-3

© Camille Toffoli et les Éditions du remue-ménage

Dépôt légal: troisième trimestre 2021

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives Canada

Les Éditions du remue-ménage

Tél.: +1 514 876-0097

[email protected]

www.editions-rm.ca

DIFFUSION ET DISTRIBUTION

Au Canada: Diffusion Dimedia

En Europe: Hobo Diffusion

Les Éditions du remue-ménage bénéficient du soutien de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) et du Conseil des arts de Montréal pour leur programme d’édition. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de l’aide accordée à notre programme de publication. Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada pour nos activités d’édition.

Couverture: Remue-ménage

Infographie: Folio infographie

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada

Titre: Filles corsaires: écrits sur l’amour, les luttes sociales et le karaoké / Camille Toffoli.

Noms: Toffoli, Camille, autrice.

Description: Comprend des références bibliographiques.

Identifiants: Canadiana 20210058854 | ISBN 9782890917590

Vedettes-matière: RVM: Féminisme. | RVM: Femmes—Conditions sociales. | RVM: Classes sociales.

Classification: LCC HQ1150.T64 2021 | CDD 305.42—dc23

ISBN (pdf): 978-2-89091-760-6

ISBN (epub): 978-2-89091-761-3

© Camille Toffoli et les Éditions du remue-ménage

Dépôt légal: troisième trimestre 2021

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives Canada

Les Éditions du remue-ménage

Tél.: +1 514 876-0097

[email protected]

www.editions-rm.ca

DIFFUSION ET DISTRIBUTION

Au Canada: Diffusion Dimedia

En Europe: Hobo Diffusion

Les Éditions du remue-ménage bénéficient du soutien de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) et du Conseil des arts de Montréal pour leur programme d’édition. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de l’aide accordée à notre programme de publication. Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada pour nos activités d’édition.

Aux libraires de l’Euguélionne

avant-propos

Écrire après

les heures ouvrables

Les textes qui composent ce recueil ont été écrits dans leur version originale sur une période d’environ cinq ans. La majorité d’entre eux ont d’abord été publiés dans le cadre de la chronique «Filles corsaires», que j’ai tenue pendant trois ans dans la revue Liberté. L’engagement à respecter les délais d’un calendrier de publication trimestriel a été déterminant dans l’écriture. J’ai dû accepter de laisser exister dans l’espace public des réflexions encore en construction, qui me semblaient pleines de trous. Cet exercice m’a rappelé combien la pensée n’est pas une entité finie, qu’elle se bâtit dans le dialogue, au fil des débats, et qu’elle est constamment façonnée par nos expériences. Les courts essais rassemblés ici portent la trace d’événements marquants dans ma vie personnelle, d’une actualité à laquelle j’ai assisté et parfois pris part comme militante. En acceptant de rassembler et de retravailler mes contributions à différents périodiques (auxquelles s’ajoutent deux inédits) pour l’édition de cet ouvrage, je n’ai pas cherché à énoncer des thèses implacables, mais bien à consigner des impressions, des prises de conscience survenues au cours des lectures et des rencontres.

Sur le plan personnel, la période au cours de laquelle j’ai produit ces textes a été marquée par deux grandes ruptures, qui ont informé ma manière d’écrire et mon rapport au féminisme. Il y a quelques années, je me suis séparée d’un homme avec qui j’avais passé l’essentiel de ma vie adulte, une personne avec qui je m’étais imaginée vieillir et avoir des enfants. Le matin où j’ai quitté notre appartement commun pour aller m’installer chez des ami·es, le temps de trouver un nouvel endroit où habiter, j’ai sorti le vélo que j’utilisais pour les voyages de cyclotourisme et j’ai chargé le porte-bagage de gros sacs remplis de livres et de vêtements. Mon départ paraissait théâtral, et mon ex a dû se dire que je déployais tous ces moyens parce que j’étais trop cheap pour me payer un taxi. Je ne sais plus trop quelles préoccupations avaient déterminé mon organisation logistique ce jour-là, mais aujourd’hui, je réalise que cette scène – moi partant comme pour une longue expédition – était à l’image du cheminement intellectuel et affectif que j’entamais alors, un parcours à travers lequel ma conception de l’amour et de l’hétérosexualité serait transformée.

Peu après cette séparation, j’ai décidé d’interrompre les études doctorales que j’avais entreprises. Quitter l’université m’a été salutaire du côté de l’écriture. J’y ai trouvé une liberté intellectuelle que je n’avais pas éprouvée depuis longtemps, autant dans les idées elles-mêmes que dans leurs possibilités d’expression. Ce pas de recul m’a surtout permis d’affirmer des postures que je ne me serais pas autorisée à défendre auparavant sans risquer d’être critiquée pour manque de rigueur ou d’érudition. Alors que j’étais aux cycles supérieurs, je lisais des communications surchargées de citations longues avec la gorge nouée, et j’espérais que personne ne lève la main pendant la période de questions, sinon pour formuler un long commentaire qui n’appellerait aucune réponse. Je me souviens d’être souvent ressortie complexée et déprimée de mon séminaire de méthodologie en études féministes où j’écoutais d’autres doctorantes exposer, présentations PowerPoint à l’appui, le détail de leur cadre théorique. Les codes sociaux, les hiérarchies implicites, les interactions rarement spontanées de ces espaces d’échange y créaient un climat anxiogène, qui limitait la parole.

Dans Apprendre à transgresser. L’éducation comme pratique de la liberté1, bell hooks aborde le rapport conflictuel qu’elle entretient, des années après sa titularisation, au savoir universitaire. La théorie féministe, telle qu’elle est enseignée à l’université, «démoralise, littéralement» beaucoup d’étudiantes, déplore-t-elle, «comme si elles s’étaient tenues dans un salon ou une chambre, quelque part, avec quelqu’un·e les ayant séduites ou sur le point de le faire, mais qui en même temps leur impose un processus humiliant, les dépouille de leur estime d’elles-mêmes». Elle associe cette dévalorisation à une culture élitiste, mais aussi à une tendance dominante, dans les milieux académiques, à séparer la vie de la pensée, à considérer les idées comme des données purement discursives et à privilégier celles-ci au profit des réalités sensibles. C’est cette tendance qu’elle souhaite défaire dans ses travaux: «Pour moi, [la théorie féministe] émerge du concret, de mes efforts à donner sens aux expériences du quotidien, de mes efforts à intervenir de façon critique dans ma vie et celle des autres. Cela est à mes yeux ce qui rend une transformation féministe possible. Le témoignage personnel, l’expérience personnelle, sont un terreau tellement fertile pour la production d’une théorie féministe libératrice, parce qu’iels forment la base de notre production de théorie.»

C’est dans ce sillage que j’ai envie de m’inscrire lorsque j’écris. J’essaie d’envisager des formes d’écriture qui soient intimes et politiques à la fois. Parler de soi et du monde, parler à la hauteur de ses expériences propres sans instrumentaliser le collectif, m’apparaît parfois difficile à négocier. Je cherche à développer une pensée féministe qui non seulement reflète les vécus des femmes, mais inclut une diversité de points de vue dans la discussion, surtout les plus précaires. À mon sens, une réflexion démocratique se positionne dans la nuance, n’a pas peur d’adopter des postures inconfortables et de débusquer ses propres angles morts.

La question des classes sociales en est une qui continue à être occultée, dans les débats publics comme dans la recherche académique. Cette question n’est pas abordée ici frontalement, mais j’essaie de mettre en doute mes privilèges, ceux de mes proches et des milieux où j’évolue. Cet effort de déconstruction informe mes choix de sujets, mais aussi ma manière d’appréhender ceux-ci. Je ne me positionne pas foncièrement contre le féminisme universitaire, mais je réalise que les figures qui m’interpellent sont rarement considérées par ce féminisme. J’ai écrit sur les p’tites madames, les serveuses de diner, les championnes de rodéo, les lesbiennes radicales et les vieux gais qui traînent dans les karaokés. Je me suis intéressée à ces personnes, que je croise dans mon quotidien montréalais ou à travers mes périples, avec autant d’empathie que possible et avec la conviction qu’elles ont des choses à m’apprendre sur le féminisme.

Plusieurs des textes qui suivent ont été écrits à des heures tardives, après mes quarts de travail et les réunions pour ma coopérative d’habitation, à une heure où les notifications sur mon téléphone s’apaisent. Une de mes amies m’a déjà expliqué que la nuit était le seul temps qui lui appartenait vraiment, le seul qui ne soit pas volé par le travail ou parasité par les obligations domestiques. Quand la maisonnée dort, elle peut écrire sans être hantée par la culpabilité de faillir à une autre tâche. J’expérimente moi aussi un sentiment de liberté dans ces moments hors du temps, où j’ai l’impression de me dérober à rien d’autre que mon sommeil. J’ai vécu de précieux instants d’euphorie en terminant un premier jet au petit matin, même si la librairie où je travaille ouvrait dans quelques heures, et que je peinerais à me tirer du lit.

J’ai cofondé la librairie L’Euguélionne en 2016, avec cinq autres personnes qui, comme moi, avaient des compétences limitées en gestion comptable et en menuiserie, mais compensaient ces lacunes par un grand sens de la solidarité, une foi inattaquable envers l’avenir et une infinie patience pour les longues réunions d’autogestion. J’aime me remémorer les journées passées à brainstormer en vue de la rédaction du plan d’affaires pour des organismes subventionnaires, à retaper des bibliothèques usagées et à poser des tablettes. Je ne réalisais pas, à ce moment-là, que des projets aussi pragmatiques pouvaient, tout autant que le travail dit intellectuel, participer à la construction d’une pensée critique.

Dans son essai The Feminist Bookstore Movement, paru quelques mois avant l’ouverture de L’Euguélionne, la chercheure Kristen Hogan retrace l’histoire de dizaines de librairies féministes qui ont vu le jour aux États-Unis et au Canada entre les années 1970 et les années 1990. «Les libraires féministes ont d’abord et avant tout démontré que la création de savoirs advient toujours dans la relation2», constate-t-elle. Elle entend ici par relation les dialogues entre les femmes de différents milieux socioculturels, orientations et identités sexuées qui se côtoient dans ces espaces. Hogan montre comment ces lieux, qui ne sont pas façonnés par les hiérarchies, la compétition ou la recherche de capital symbolique, sont devenus les points de rencontre de plusieurs communautés, et ont de ce fait permis le déploiement de réflexions originales sur les inégalités.

Je suis souvent impressionnée par l’intelligence des interventions publiques auxquelles j’assiste dans le cadre de mes fonctions de libraire. Et il y a peu de lectures qui m’inspirent autant, en matière de féminisme, que les discussions quotidiennes avec mes collègues, celles que nous entretenons en passant le balai ou en préparant le café, celles qui sont ponctuellement interrompues par l’arrivée de client·es mais se poursuivent après les shifts, sur des coins de rue et des quais de métro. J’ai fini par réaliser que dans le climat de confiance que nous sommes parvenues à instaurer, entre nos histoires de dates ratées et les comptes rendus de nos derniers coups de cœur littéraires, beaucoup d’idées pouvaient émerger, se confirmer et s’ébranler.

Ces discussions continuent à m’habiter lorsque je m’installe devant la page, et j’essaie toujours de transporter dans mes textes ce mélange de liberté et de sollicitude que mes collègues et moi valorisons dans la librairie. J’écris après les heures ouvrables, en essayant d’oublier les listes de tâches et les courriels non lus, mais mon quotidien au travail est partie intégrante de ma vision du monde. Comme bien des autrices, il m’arrive de rêver à une loterie miracle qui me permettrait de me consacrer à l’écriture sans me soucier de gagner ma vie. Il y a peu – voire pas du tout – d’avantages monétaires au métier de libraire, mais j’ai gagné énormément sur le plan intellectuel en le pratiquant dans un contexte féministe et horizontal, à un point tel que j’imagine difficilement comment plusieurs des textes réunis ici auraient pu exister si je m’étais consacrée à d’autres projets. À L’Euguélionne, j’ai expérimenté le potentiel communautaire de la littérature. Au fil de mes interactions avec la diversité de personnes qui fréquentent la librairie, j’ai compris que les textes n’ont pas qu’une portée symbolique, qu’ils influencent concrètement la vie des gens, et j’ai appris à considérer la publication comme une forme d’engagement politique.

Dans le cadre de mes chroniques, j’ai interviewé des militantes de différents âges et horizons. Elles m’ont confié des épisodes parfois très intimes de leur vie. Elles ont accepté – sans autre rémunération que ma gratitude infinie – de témoigner de leurs expériences et de réfléchir avec moi à ce que celles-ci révèlent sur l’état du monde. J’ai aussi convoqué des ami·es et des collègues dans des cafés pour leur faire part des préoccupations qui m’habitaient au moment de l’écriture, pour leur demander leur avis sur tel concept, pour sonder leur vécu personnel autour de telle réalité. Ces échanges sont difficiles à consigner dans une bibliographie, pourtant ils ont été le point de départ, plus que n’importe quelle source documentaire, de nombreuses idées qui composent ce livre. J’ai essayé d’écrire des textes qui soient à la hauteur du temps et de la confiance qui m’ont été accordés. J’ai voulu rendre compte de ces liens solidaires qui devraient toujours constituer, il me semble, le fondement d’une pensée féministe.

1. Les passages cités sont tirés de la traduction aux éditions Syllepse.

2. Sauf mention contraire, toutes les traductions sont de l’autrice.

Bien en selle

Je préparais mes bagages pour un voyage d’une vingtaine de jours en vélo-camping lorsque j’ai entendu à la radio la nouvelle de la mort d’une cycliste frappée par un camion dans le quartier Rosemont. Comme je m’apprêtais à partager la route avec des autos pendant plusieurs centaines de kilomètres, il était inévitable que je me sente interpellée par cette annonce, et que j’aie la gorge nouée, un instant, en pensant «ça aurait pu être moi». Mais la tristesse et l’indignation que j’ai ressenties à ce moment-là me viennent aussi de l’intime conviction que se déplacer à deux roues est une forme de revendication. Les conducteurs de poids lourds ne font pas de sélection genrée lorsqu’ils happent des cyclistes, mais des études démontrent que les femmes se font davantage frapper à vélo: elles ont moins tendance à s’imposer dans la circulation, à prendre des libertés par rapport au code de la route, et restent ainsi souvent dans l’angle mort. Au final, les dynamiques sociales qui prévalent dans le reste du monde sont les mêmes sur la route, et celles qui sont conditionnées à se faire discrètes et courtoises le paient de leur vie. Dans ce contexte, faire du vélo au quotidien prend, pour une femme ou toute personne issue d’un groupe marginalisé, un sens particulier. Entrent évidemment en ligne de compte les histoires de socialisation: dès l’enfance, les filles, c’est connu, sont moins incitées à développer leurs aptitudes sportives que leurs homologues masculins. Mais au-delà des questions d’éducation, la mise en danger que représente le choix de la bicyclette comme moyen de transport sous-tend une posture doublement subversive lorsqu’elle concerne des gens invisibilisés (je pense ici aux femmes, mais aussi aux personnes racisées, queers, en situation de handicap), dont le quotidien est déjà plus précaire.

C’est cette vision que défendent plusieurs communautés de militantes aux quatre coins du globe qui se revendiquent du cycloféminisme. Celles-ci dénoncent le sexisme dans les milieux cyclistes et prônent le vélo comme moyen d’agentivation pour les femmes. Davantage un ensemble de pratiques qu’un courant de pensée, le cycloféminisme ne se retrouve pas dans les corpus universitaires mais existe à travers une diversité d’activités et de publications alternatives: ateliers de réparation non mixtes, production de zines collectifs, cours d’initiation gratuits pour les femmes immigrantes, promenades de groupe nocturnes organisées dans le but de se réapproprier l’espace public et de dénoncer le harcèlement de rue. En m’intéressant au vélo dans une perspective féministe, j’ai découvert une foule d’initiatives qui agissent directement sur des facettes du quotidien dont on tend à minimiser l’importance.

Depuis longtemps et sur plusieurs fronts, les femmes luttent pour s’assurer une place plus équitable au sein de leur famille et de leurs milieux de travail. Les militantes cycloféministes, elles, tentent de réinvestir ces intermèdes que sont les déplacements pour se rendre au boulot, pour faire des courses, pour rentrer chez soi à la fin d’une soirée. Dans mes échanges avec d’autres cyclistes et à travers beaucoup de témoignages dans les publications cycloféministes, l’idée d’une liberté – du moins d’un sentiment de liberté – procurée par le vélo est plus que récurrente. Apprivoiser la peur de la vitesse en dévalant des pentes, louvoyer entre les voitures, respirer de l’air frais plutôt que l’air vicié du métro, emprunter sans crainte des rues mal éclairées au milieu de la nuit, faire des détours de quelques kilomètres sur un coup de tête, juste pour le plaisir… Il n’y a rien qui paraisse explicitement politique dans cette liste de «bienfaits», mais ils ne sont pas négligeables. Ils me semblent au contraire le signe d’une amélioration tangible des conditions de vie et témoignent d’une déconstruction, ne serait-ce que partielle, des places qui nous sont autrement assignées. Alors que la majorité du temps on se retrouve prise dans une série d’obligations et de conditionnements, à bicyclette on n’existe momentanément que pour soi. On gagne cette indépendance au prix d’une certaine vulnérabilité, mais celle-ci est, pour une fois, choisie plutôt qu’imposée.

Pour les cycloféministes, le vélo n’est pas un sport, du moins, ce n’en est pas nécessairement un. Si elles font l’apologie des différents avantages du déplacement à bicyclette, l’amélioration du cardio et l’...

Table des matières

- Filles corsaires2