Chapitre 1

L’histoire de ma grand-mère et de ma famille au Manitoba et en Ontario (1863-1952)

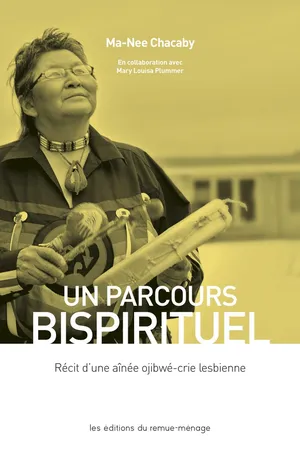

Mon nom est Ma-Nee Chacaby. Je suis une aînée ojibwé-crie et j’ai en moi deux esprits (un masculin et un féminin). J’ai eu une trajectoire longue et compliquée et parfois même éprouvante. Mes souvenirs les plus anciens sont de ramasser du bois, de fabriquer des raquettes, et de chasser et de trapper dans ma communauté canadienne isolée pendant les années 1950, à une époque où l’alcoolisme était endémique. En 2013, plus d’un demi-siècle plus tard, j’ai organisé une cérémonie de guérison et j’ai ensuite aidé à organiser le premier défilé de fierté gaie dans ma ville de Thunder Bay en Ontario. Ce livre décrit le cheminement extraordinaire qui m’a menée jusque-là.

Je vais commencer par ce qui m’a été raconté sur l’histoire de ma famille. Presque tout ce que je sais de la période avant ma naissance, je l’ai appris de ma kokum (grand-mère), celle qui m’a élevée. C’était une femme crie qui s’appelait Leliilah. Elle a eu une vie très longue et a été la plus vieille aînée dans ma communauté ojibwé-crie. Quand ma grand-mère est morte en 1967, ses docteurs supposaient qu’elle devait avoir plus de cent ans. Sur son certificat de décès, ils ont établi son âge à cent quatre ans, ce qui veut dire qu’elle serait née en 1863. Certains aînés de notre communauté ont discuté plus tard d’événements qui se sont passés pendant la vie de ma grand-mère et ils étaient d’accord pour dire qu’elle est probablement née dans les années 1860.

Quand j’étais enfant, ma kokum était connue comme conteuse dans notre communauté. Quelques-unes des histoires qui suivent, elle ne les a racontées qu’à moi. J’en ai entendu plusieurs autres quand adultes et enfants se rassemblaient autour d’elle pour écouter ses histoires.

L’enfance de ma grand-mère

Ma grand-mère venait des prairies de la Saskatchewan. Elle a perdu ses parents quand elle était très jeune, vers l’âge de quatre ou cinq ans. Elle se rappelait avoir vécu avec eux et d’autres familles dans des tipis sur une colline ou au bord d’une falaise qui surplombait une grande rivière sablonneuse. Ma kokum m’a dit que sa communauté était en conflit avec un autre groupe de la région. Elle a dit que l’autre groupe n’avait pas assez de jeunes pour se régénérer alors il voulait kidnapper les enfants de sa communauté. À cause de ce conflit, on avait averti tous les enfants que, si un jour leurs demeures étaient attaquées, il fallait qu’ils courent se cacher sous un canot à un endroit précis, pas trop loin.

Ma kokum m’a expliqué qu’une nuit ses parents l’ont réveillée brusquement et lui ont ordonné de se cacher. Son frère, un autre enfant et elle ont couru au canot et ils se sont cachés en dessous. Ils ont entendu des cris et des hurlements venant de chez eux, mais ils sont restés sans bouger très longtemps jusqu’à ce que le silence revienne. Puis ils ont encore attendu aussi longtemps qu’ils l’ont pu. Le lendemain matin, ils sont sortis de dessous le canot. L’air était rempli de fumée et les tipis avaient été réduits en cendres. Il y avait des cadavres partout. Les enfants étaient effrayés et ils sont retournés se cacher sous le canot. Ils ont finalement été retrouvés par des familles cries nomades qui passaient par là en canot. Ma grand-mère m’a raconté que ces adultes ont enterré les morts ensemble dans un gros monticule et, après, ils ont accueilli les trois enfants dans leur famille.

Les parents adoptifs de ma grand-mère ont été très aimables envers elle. Son frère et elle ont été élevés dans des familles différentes de la même parenté. Leur nouvelle famille avait aussi été attaquée chez elle par un autre groupe autochtone, alors ils migraient à travers le Canada en essayant de rejoindre leur famille sur la côte de la baie James, dans le nord de l’Ontario. Pendant de longues années, ma grand-mère a voyagé avec eux ; l’été, c’était à pied, à cheval ou en canot et, l’hiver, c’était à cheval et en traîneau à chiens. Elle disait qu’ils se déplaçaient plus vite sur la glace et la neige, chassant et trappant des animaux pendant le voyage. Les souvenirs les plus vifs qu’avait gardés ma kokum de cette époque, c’était le vent glacial qui la gelait la nuit quand elle dormait dans le tipi. Pendant ces voyages, elle a aussi vu un magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson quand elle avait dix ou onze ans. Le magasin était sur un bateau qui allait d’un endroit à l’autre pour vendre ses marchandises. Dans ce magasin, ma grand-mère a vu un miroir pour la première fois. Elle y a aussi mangé sa première orange et se souvenait de son goût à la fois sucré et acide.

Pendant leur voyage vers l’est, ma grand-mère et les membres de sa famille ont dû parcourir au moins mille cinq cents kilomètres sur une route qui traversait le nord du Manitoba et de l’Ontario. Ils se sont établis pour de bon quand ils ont atteint la rivière Attawapiskat sur la baie James dans les années 1880, quand Leliilah avait dix ou onze ans.

Le mariage de mes grands-parents

Quand ma grand-mère avait environ quatorze ans, elle a rencontré mon grand-père, qui s’appelait Christopher Chacaby. Le père de Christopher était français et sa mère ojibwée. Ma grand-mère m’a expliqué que Christopher parlait aussi bien le français que l’ojibwé, mais elle trouvait qu’il avait l’air d’un homme blanc. Elle disait qu’il était plus petit qu’elle et qu’il avait le teint pâle et les cheveux frisés. Christopher avait à peu près son âge, mais il travaillait déjà quand elle l’a rencontré, comme ça se faisait à l’époque. Son père et lui faisaient le tour de la baie James et échangeaient des marchandises comme des miroirs et des couvertures contre des fourrures de castor, de renard, de loup, de lynx, de martre, de rat musqué et de belette.

Malgré sa timidité, Leliilah a tout de suite été attirée par Christopher. Elle disait qu’il était beau parleur et très drôle. Il leur a fait connaître le violon, dont il jouait très bien, à sa famille et à elle. Avant de reprendre la route, Christopher a dit à Leliilah qu’il reviendrait un jour pour l’épouser. Il est revenu quelques années plus tard, quand elle avait environ seize ans. Le père de Christopher a alors demandé à la famille adoptive de Leliilah si Christopher pouvait la prendre comme épouse. Sa famille lui a dit que la décision revenait à Leliilah, et elle a choisi de l’épouser. C’était la coutume que l’homme offre des cadeaux à sa future belle-famille lors de la cérémonie de mariage, et ma grand-mère a dit que Christopher avait été extrêmement généreux. Il leur a donné deux chevaux, deux orignaux pour la viande et des mocassins, en plus des peaux de deux chevreuils et de bisons comme couvertures. Deux fusils, plusieurs miroirs, et des couvertures de la Baie d’Hudson faisaient aussi partie des cadeaux. Leur cérémonie de mariage a suivi les coutumes ojibwé-cries : ils ont lié leurs poignets avec du cèdre, ont allumé un feu sacré et se sont offert des plumes. Christopher avait aussi acheté deux alliances en or dans le magasin de la Baie d’Hudson. Plusieurs années plus tard, ma grand-mère m’a fait cadeau de la sienne.

Après leur mariage, mes grands-parents ont quitté leur communauté, mais Leliilah n’a pas perdu contact avec sa famille. Même dans son grand âge, pendant mon enfance, je me souviens qu’elle visitait son frère et sa sœur adoptive. Mais la vie de ma grand-mère a complètement changé après son mariage avec mon grand-père. Ils ont voyagé ensemble pendant de longues années et elle l’a aidé dans son travail de marchand ambulant. Ils voyageaient avec d’autres familles de commerçants et un guide qui connaissait le territoire. Pendant l’été, chaque famille utilisait un wiigwaasi jiimaan (canot d’écorce de bouleau), qui était beaucoup plus grand que ceux qu’on utilise aujourd’hui. Ils se déplaçaient encore plus rapidement en hiver quand ils utilisaient des traîneaux à chiens. Ils dormaient dans des tipis et vivaient souvent dans des conditions très dures.

Je ne sais pas exactement quel itinéraire suivaient mes grands-parents. Ils pouvaient s’arrêter parfois plusieurs mois, comme quand ma grand-mère a eu ses enfants, et il est possible qu’ils soient souvent retournés là où ils avaient de bonnes relations commerciales. Au fil des années, ils ont cependant changé de territoire, de la baie James, à la frontière nord-est de l’Ontario, au lac Nipigon, plus de cinq cents kilomètres au sud-ouest. Ma kokum m’a dit qu’elle a eu seize grossesses pendant cette période. Plusieurs de ses bébés sont mort-nés ou sont morts pendant l’accouchement. D’autres sont morts pendant l’enfance de maladies, comme la variole, ou à cause d’accidents, comme la noyade. Seulement six des enfants de ma grand-mère ont survécu jusqu’à l’adolescence, dont Deborah, ma mère, qui était la plus jeune enfant de Leliilah. À la maison, mes grands-parents parlaient le cri, l’ojibwé et le français, et leurs enfants ont appris ces trois langues en grandissant. La plupart des enfants qui ont survécu sont restés avec mes grands-parents jusqu’à l’âge adulte, sauf un fils et une fille qui sont partis au pensionnat autochtone à un moment donné pendant les voyages de la famille. Je ne sais pas si mes grands-parents ont choisi d’envoyer les enfants au pensionnat ou si le gouvernement les a obligés à le faire. Je ne sais pas non plus ce qui est arrivé à cette tante ni à cet oncle. Mes grands-parents ne les ont plus jamais revus. Dans les années 1950, quand ma kokum m’élevait, elle était très triste d’avoir perdu contact avec eux et elle supposait qu’ils étaient morts.

Ma grand-mère est devenue aveugle pendant ses voyages avec mon grand-père. Si j’ai bien compris, elle a perdu la vue graduellement au fil des ans et non pas à cause d’une blessure. Elle m’a dit plus tard que mon grand-père voulait l’amener à l’hôpital pour qu’elle se fasse examiner les yeux, mais elle n’y a jamais consenti. Ma grand-mère avait peur des hôpitaux parce que la plupart des gens qu’elle connaissait qui y étaient allés étaient décédés, et elle n’avait pas du tout confiance dans la médecine des Blancs. Mon grand-père et elle ont plutôt réorganisé leur vie en fonction de sa cécité et ils ont continué de voyager.

Pendant les années où ils voyageaient, mes grands-parents avait des idées différentes par rapport à l’endroit où ils finiraient par s’installer. Mon grand-père voulait aller à Auden, un village ojibwé au nord-est du lac Nipigon. Auden était un village plutôt isolé, mais il pensait pouvoir y trouver du travail car on construisait le chemin de fer dans la région et il fallait en assurer l’entretien. De son côté, ma grand-mère rêvait d’aller sur la rive nord du lac Supérieur, à quelque cent cinquante kilomètres au sud d’Auden. Elle avait eu le pressentiment qu’elle y trouverait un rassemblement d’autochtones. Malheureusement, ils ne se sont jamais rendus jusque-là. Pendant qu’ils étaient sur la route vers Auden, mon grand-père est tombé gravement malade. Il a été amené dans un hôpital, où il est décédé. Ma grand-mère a fini par s’établir près d’Auden, à Ombabika, avec les quatre enfants adultes qui lui restaient : Jacques, Renee, Claude et ma mère, Deborah, qui était encore jeune. Ma grand-mère a toujours parlé de mon grand-père avec beaucoup d’amour et de respect. Elle a vécu de longues années après la mort de mon grand-père, mais elle ne s’est jamais remariée.

Pendant que ma grand-mère vivait à Ombabika, elle et d’autres Autochtones de la région ont signé un traité avec des représentants du gouvernement canadien, et ils ont été inscrits comme Indiens « des traités » ou ayant le « statut d’Indien ». Ombabika ne faisait pas partie d’une réserve quand ma grand-mère y habitait. Les Autochtones locaux dits « des traités » sont devenus membres de la réserve Fort Hope, qui avait été établie à cent cinquante kilomètres au nord d’Ombabika en juillet 1905. Par la signature du traité, le gouvernement fédéral a promis à ma grand-mère les soins de santé, l’éducation et les services sociaux.

Les premières années de la vie de ma mère, ma naissance et mon adoption

Je crois que ma mère Deborah est née en 1908 ; ma grand-mère devait avoir quarante-cinq ans quand elle a donné naissance à son dernier enfant. Je ne sais pas grand-chose sur l’enfance de ma mère parce qu’elle ne m’en a jamais parlé. Ce que je sais, je l’ai appris de ma grand-mère et de ma cousine Flora, qui était une jeune femme quand j’étais enfant à Ombabika. Je crois que ma mère a passé son enfance à voyager avec ses parents. Quand mon grand-père est mort, ma mère était déjà une jeune femme. Elle a continué à vivre avec ma grand-mère, mais à un moment donné elle a eu un grave accident. J’ai entendu dire que c’est arrivé quand elle était montée dans un arbre et avait essayé de passer d’un arbre à l’autre au-dessus d’une rivière par temps froid. Les arbres étaient glacés ; elle a glissé et est tombée. Elle s’est cassé la hanche et d’autres os importants et on l’a amenée à l’hôpital à Winnipeg, au Manitoba, où on lui a mis tout le corps dans le plâtre. Ma mère a dû réapprendre à marcher et elle a mis de nombreuses années à se remettre de cet accident. Pendant une partie de cette période, elle habitait avec des infirmières qui lui ont appris à parler anglais et à faire de la boulangerie.

Lorsqu’elle restait à Winnipeg, ma mère est tombée malade de la tuberculose, alors on l’a envoyée dans un sanatorium pour la tuberculose à Thunder Bay, en Ontario, où elle a vécu pendant plusieurs années. Durant ses premières années au sanatorium, une femme d’Ombabika y résidait aussi. Ma mère et elle n’étaient sûrement pas malades à ce moment-là – ou alors elles sont sorties du sanatorium en cachette –, car cette femme a raconté plus tard aux gens d’Ombabika qu’elles allaient en ville boire ensemble. À un moment donné durant cette époque, ma mère est tombée enceinte de moi. Je ne suis pas certaine de qui était mon père car elle ne me l’a jamais dit. Quelques hommes ont été mentionnés au fil des ans et l’un d’eux semble être un candidat plausible, mais aucun nom n’a jamais été confirmé.

En tout cas, je suis née le 22 juillet de 1950 au sanatorium. Ma mère devait avoir quarante ans, ce qui est assez tard pour avoir un enfant. Après ma naissance, ma mère m’a donnée en adoption. Un couple francophone m’a ramenée chez eux à Thunder Bay. La femme d’Ombabika qui était au sanatorium avec ma mère a parlé de ma naissance dans une lettre à quelqu’un de sa famille, alors ma grand-mère a appris ma naissance seulement après. Elle s’est rendue à Thunder Bay pour me trouver avec l’assistance d’une jeune femme appelée Irene qui parlait bien anglais. Ensemble, elles ont fait de longues démarches pour me retrouver et obten...