![]()

Chapitre 1

Pionnières du suffrage

(1791-1849)

Ces personnes n’exerçaient-elles pas un droit douteux, un droit qu’on prétendait leur appartenir et sur lequel la Chambre n’a encore jamais voulu décider?

Augustin [Austin] Cuvillier, La Minerve, 3 février 1834

Le droit de vote n’est un droit naturel ni chez l’homme ni chez la femme; il est donné par la loi. Les seules questions sont de savoir si les femmes peuvent bien exercer ce droit à l’avantage de l’État et si elles ont un juste titre à l’exercer.

Pétition de Pierre Faucher, Romain Robitaille et de tous les électeurs de la Ville de Québec, 3 décembre 1828, reproduit dans La Minerve, 22 décembre 1828

Les peuples autochtones qui occupent le territoire de la vallée du Saint-Laurent bien avant l’arrivée des Blancs possèdent leurs propres organisations politiques où les femmes exercent un rôle plus ou moins important selon le cas. Dans les sociétés iroquoïennes, qui incluent les Hurons-Wendat et les Iroquois, elles prennent une part active aux décisions, notamment en ce qui concerne la désignation des chefs. La transmission de l’identité clanique et du statut passe également par les femmes, qui bénéficient d’une grande considération et même d’une réelle autorité dans leur communauté. Les modes de gouvernement de ces nations autochtones et la place qu’elles accordent aux femmes sont toutefois décriés par les colonisateurs français puis britanniques et totalement marginalisés lorsque ces derniers implantent le parlementarisme à la fin du XVIIIe siècle. Si on connaît encore peu de chose au sujet du fonctionnement politique des 11 nations autochtones qui habitent le territoire du Québec à cette époque — surtout en ce qui concerne les communautés boréales et nordiques qui ont alors moins de contacts avec les Blancs —, on peut à tout le moins affirmer que les Autochtones ont été exclus des débats qui ont mené aux premiers balbutiements de la démocratie parlementaire, comme ils le seront plus tard lors de l’instauration d’un État-nation canadien.

Par ailleurs, si on peut parler d’une forme de démocratisation dans le Québec du tournant du XIXe siècle, il faut aussi considérer que cette société pré-industrielle ignore la notion de «droits de la personne» qui n’émergera que beaucoup plus tard. Dans cette société très majoritairement rurale, la pérennité et la prospérité de la famille passent en effet bien avant la liberté ou même l’accomplissement des individus. Mais si tous, hommes autant que femmes, doivent répondre aux demandes de leur groupe familial, il reste cependant que le patriarcat restreint singulièrement les possibilités d’autonomie des femmes; en vertu de la Coutume de Paris, le régime de droit qui prévaut dans le Bas-Canada jusqu’à l’adoption du Code civil en 1866, elles demeurent sous l’autorité de leur père puis de leur mari. Seules les femmes célibataires majeures et les veuves échappent à cette tutelle légale, mais pas à leurs obligations familiales. De fait, cette société compte énormément sur le travail de toutes les femmes, même si elles ne sont pas mariées, et c’est dans la famille, quel que soit son niveau de richesse, qu’elles sont mises à contribution puisqu’elles n’ont pas accès aux professions libérales ni aux charges publiques, au demeurant peu nombreuses.

C’est pourtant dans cette société fortement hiérarchisée selon le genre et le groupe social d’appartenance qu’entre 1791 et 1849 les femmes peuvent voter si elles remplissent les conditions définies par la loi électorale. Ce «droit» de vote s’apparente cependant davantage à un privilège puisqu’il est fondé sur la propriété; plus encore, on peut dire qu’il leur est consenti par omission plutôt qu’en vertu d’une volonté réelle de les inclure dans le corps électoral. De fait, sans les dispositions de la Coutume de Paris en matière de propriété des femmes mariées et des veuves, qui sont fort différentes de celles de la common law anglaise, bien peu d’entre elles auraient pu se qualifier comme électrices. C’est donc parce que la loi électorale adoptée en 1791 ne tient pas compte des particularités des régimes matrimoniaux en vigueur dans la seule colonie britannique en Amérique du Nord où prévaut le droit civil français que des femmes peuvent se présenter aux urnes. Dans un contexte où l’idéologie des sphères séparées est en voie de s’imposer, cette participation féminine au jeu électoral finit cependant par paraître totalement incongrue, voire anormale, et l’exclusion des femmes du suffrage devient de l’ordre de l’évidence. La nouvelle conception de la place des femmes dans la société, qui les relègue à l’intérieur du foyer, n’est pas non plus sans conséquence sur d’autres dimensions de leur vie, comme le montrent le rôle qu’elles jouent dans les Rébellions de 1837-1838 et les débats autour du douaire.

L’Acte constitutionnel de 1791

et le suffrage féminin

Les débuts du parlementarisme canadien et québécois remontent à 1791, alors que la Grande-Bretagne promulgue l’Acte constitutionnel. Le vaste territoire de la Province of Québec est alors divisé en deux nouvelles colonies séparées par la rivière des Outaouais. À l’ouest, où sera implanté le droit civil anglais (ou common law), le Haut-Canada, qui deviendra l’Ontario après la Confédération; à l’est, où l’écrasante majorité de la population blanche est d’ascendance française et où la Coutume de Paris continue de prévaloir, le Bas-Canada, de nouveau appelé Québec à partir de 1867. Chacune des deux colonies est dotée d’une assemblée législative dont les prérogatives sont cependant strictement limitées. Si les députés peuvent adopter des lois, le pouvoir exécutif, concentré entre les mains du gouverneur, d’un conseil législatif et d’un conseil exécutif formés en très grande partie d’hommes politiques d’origine britannique, peut en effet bloquer les décisions de l’Assemblée. Rapidement, le peu de latitude laissée aux élus envenime les relations entre les membres des élites canadiennes-françaises, qui forment le gros de la députation, et les représentants de la Couronne, ce qui mènera aux Rébellions de 1837-1838.

Les limites imposées au pouvoir des députés en 1791 s’accompagnent, par ailleurs, d’une vision tout aussi restrictive de l’électorat. En effet, comme c’est le plus souvent le cas dans les premières démocraties parlementaires, le droit de vote n’est pas universel, mais assujetti à la propriété. Les penseurs de l’époque estiment en effet que seule la possession d’un bien confère l’autonomie économique et donc l’indépendance d’esprit nécessaire à l’accomplissement des devoirs citoyens. Ceux qui ne possèdent rien sont, au contraire, susceptibles d’être manipulés et de voter selon le désir d’autrui puisqu’ils n’ont pas d’intérêts matériels à défendre. En d’autres termes, suivant ce raisonnement, la propriété constitue le signe que l’individu possède les qualités nécessaires à la libre expression de sa volonté politique. En conséquence, et tout comme en Angleterre, l’Acte constitutionnel confère le droit de voter aux sujets britanniques âgés de 21 ans et plus, propriétaires d’une terre ou d’un immeuble d’une certaine valeur et aux locataires payant un loyer annuel minimal. Plus encore, le texte de la loi accordant le droit de suffrage aux «personnes» satisfaisant à ces exigences, sans spécification quant à leur sexe, plusieurs femmes propriétaires — des veuves pour la plupart, mais aussi des célibataires majeures et des femmes mariées en séparation de biens ou vivant séparées de leur mari —, se prévaudront de ce droit durant la première moitié du XIXe siècle, ce qui fait du Bas-Canada un cas à part dans les annales du suffrage féminin au Canada.

En effet, même si le texte de l’Acte constitutionnel de 1791 s’applique tout autant dans le Haut que dans le Bas-Canada, il semblerait bien que ce soit uniquement dans cette dernière colonie que les femmes exercent leur droit de vote en assez grand nombre. Cette situation découle du fait que les dispositions de la Coutume de Paris, qui régissent les droits de propriété des femmes mariées et des veuves, sont plus généreuses à leur égard que celles de la common law. Tout en assujettissant l’épouse à l’autorité du mari, la Coutume contient, en effet, des clauses qui lui offrent certaines garanties sur le plan économique. Ainsi, contrairement à la common law qui considère le mari comme le seul propriétaire des biens du couple, le droit français reconnaît aux épouses la propriété de leurs biens propres, par exemple des biens leur venant d’un héritage, et de la moitié de ceux acquis après le mariage par le couple. Compte tenu de l’incapacité juridique des femmes mariées, qui les empêche d’exercer des droits ou des recours en justice, c’est le mari seul qui gère l’ensemble de ces biens pour la durée de l’union. À son décès cependant, sa veuve hérite de la moitié des biens de la communauté, qu’elle peut désormais administrer seule, tout comme elle recouvre la capacité de gérer seule ses biens propres, en plus de bénéficier d’un douaire constitué des revenus provenant de la moitié des biens propres du mari. C’est pourquoi, dans le Bas-Canada, davantage de veuves possèdent des biens d’une valeur suffisante pour leur donner accès au suffrage.

La possibilité de se marier en séparation de biens en signant un contrat de mariage devant notaire avant la noce, une disposition qui n’existe pas dans le droit anglais, permet aussi à un certain nombre de femmes mariées d’être propriétaires en titre, et donc de voter, tout comme le statut de marchande publique, qui autorise celles qui en bénéficient à gérer leurs affaires commerciales de manière indépendante. Si des historiennes notent la présence, ici et là, de quelques électrices dans les bureaux de scrutin des autres colonies de l’Amérique du Nord britannique à la même époque, on ne s’étonnera donc pas de constater que le vote des femmes atteint, dans le Bas-Canada, une ampleur inégalée. Il faut néanmoins spécifier que ce droit au suffrage leur est conféré de manière tout à fait involontaire et que son exercice s’avère donc souvent difficile et plutôt aléatoire, surtout que les procédures électorales favorisent les pratiques discrétionnaires.

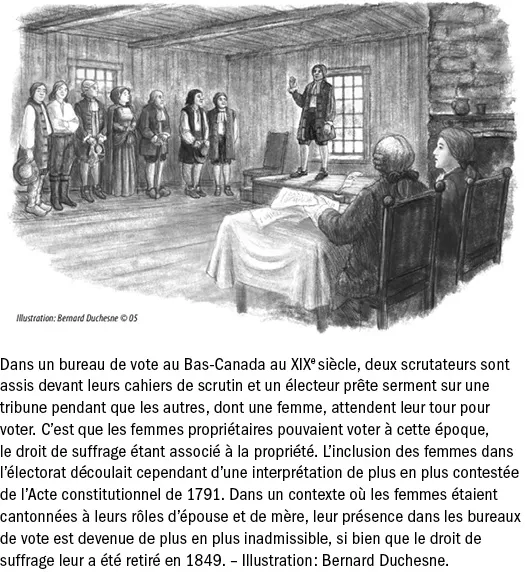

Selon l’Acte constitutionnel de 1791, en effet, le scrutin doit se dérouler dans un lieu choisi par l’officier rapporteur de chaque circonscription électorale, qui, assisté par des commis, a aussi pour mandat de superviser le déroulement du vote. Ceux-ci doivent entre autres choses s’assurer que l’identité, la profession, le lieu de résidence et les qualités de chaque électeur, de même que le nom du candidat qu’il désire appuyer soient bien inscrits dans le cahier de scrutin (ou poll book) prévu à cet effet. Non seulement le vote se fait de vive voix, ce qui signifie que tous peuvent savoir pour qui chacun a voté, mais les candidats à l’élection qui assistent au processus peuvent également contester la légitimité des votants, exigeant que ces personnes prêtent serment devant l’officier-rapporteur pour prouver leur qualité d’électeur. S’ils sont unanimes, ils peuvent même empêcher quelqu’un de voter. L’élection se poursuit tant qu’il ne s’est pas écoulé une heure sans qu’un électeur se présente au bureau de vote et elle peut donc s’échelonner sur plusieurs jours; c’est ainsi qu’en 1832, l’élection partielle dans le comté de Montréal-Ouest s’étale sur 23 jours, un record. Étant donné que les candidats et leurs supporteurs peuvent facilement tenir le compte des votes reçus par chaque aspirant député, une information souvent publiée dans les journaux après chaque jour de scrutin, cette façon de faire encourage les tactiques d’obstruction et même la violence.

L’étude des cahiers de scrutin qu’on a pu retrouver permet, dans une certaine mesure, de savoir combien de femmes ont cherché à exercer leur droit de vote, qui elles étaient, combien ont été disqualifiées et pourquoi, et pour qui celles qui ont pu le faire ont voté. Selon l’historienne Nathalie Picard qui a fait cette analyse pour la région de Montréal, 961 femmes se présentent dans les différents bureaux de vote pour l’ensemble de la période et 857 d’entre elles exercent effectivement leur droit au suffrage, en très grande majorité (74%) des veuves et des célibataires.

Si les femmes qui votent sont nécessairement propriétaires, leur niveau de fortune varie cependant grandement, comme le révèle la variété des professions qu’elles exercent (journalières, ouvrières, modistes, couturières, marchandes publiques, etc.). On ne peut donc pas affirmer que seules les très bien nanties se prévalent de ce droit. Environ 60% des votantes sont francophones, ce qui signifie que 40% sont anglophones ou d’autres origines, alors que la population d’origine britannique constitue environ 20% de la population totale du Bas-Canada à cette époque. Les anglophones sont donc surreprésentées parmi les électrices, mais il reste que davantage de francophones votent et que 60% des suffrages féminins favorisent le Parti canadien ou le Parti patriote qui lui succède en 1826, soit la même proportion que l’électorat féminin francophone. La recherche de Picard dévoile aussi qu’à l’élection de 1824, 32 femmes autochtones, la plupart identifiées comme des veuves mohawks domiciliées à Sault Saint-Louis (Kahnawake), votent dans le comté de Huntingdon sur un total de 82 femmes, malgré les objections du candidat Vincent Dufort, auquel elles préfèrent Austin Cuvillier et Jean-Moïse Raymond du Parti canadien. Il faut dire qu’à cette époque, le gouvernement colonial n’a pas encore mis en place le système des réserves où, à partir des années 1850, les membres des Premières Nations, tant hommes que femmes, seront confinés et privés de droits de propriété, les excluant de facto du corps électoral. Selon Renaud Seguin, il n’est d’ailleurs pas rare que dans la première moitié du XIXe siècle les Autochtones de la vallée du Saint-Laurent aillent voter, la proximité de leurs communautés avec les établissements coloniaux les incitant à se prévaloir d’un droit qu’ils voient les Blancs exercer.

Les sources disponibles montrent que c’est surtout à partir de 1827 que l’opposition au vote des femmes commence à se manifester. Ainsi, alors que 86 femmes avaient voté dans le comté de Montréal-Est en 1820, en 1827, l’une des deux seules femmes qui se présentent ne peut le faire, car les candidats s’y opposent au motif qu’elle est une femme: «Voter a woman. Candidates agreed not to take female vote» [L’électeur est une femme. Les candidats ont convenu de ne pas accepter les votes des femmes], peut-on lire dans le cahier de scrutin cité par Picard. Cette dernière signale par ailleurs qu’en 1823, dans une lettre à John Neilson, l’un des membres anglophones du Parti canadien, Pierre Bédard, qui avait dirigé cette formation politique au début du XIXe siècle, affirme qu’à Trois-Rivières «les femmes votent comme les hommes», laissant entendre qu’il s’agit là d’une cause entendue: «Ce n’est seulement dans le cas où les femmes sont mariées et que les maris sont vivants que ceux-ci votent comme chefs de famille. Quand le mari n’a pas de propriété et que la femme en possède, c’est cette dernière qui vote», ajoute-t-il.

Apparemment, pour Bédard, le suffrage est clairement lié à la propriété et non pas au sexe de la personne exerçant ce droit. En 1828, une pétition adressée à la Chambre d’assemblée par des électeurs de la Haute-Ville de Québec pour contester l’élection d’Andrew Stewart au motif que le vote d’une veuve avait été rejeté insiste également sur le lien entre droits politiques et statut de propriétaire: «la propriété et non les personnes est la base de la représentation», soutiennent ces pétitionnaires dans un texte reproduit dans le journal patriote La Minerve le 22 décembre 1828. Outre cet argument, ils invoquent aussi l’égalité des femmes et des hommes du point de vue de leurs capacités intellectuelles, la présence de la reine Victoria sur le trône et la nécessité, pour les femmes, de réconcilier responsabilités domestiques et politiques, les deux étant intimement reliées:

Les pétitionnaires n’ont pas appris qu’il existe dans l’esprit des femmes aucune imperfection qui les placent [sic] plus bas que l’homme dans l’échelle intellectuelle […]. On peut dire que la nature a formé la femme pour la vie domestique, cependant la Constitution Anglaise permet à une femme de s’asseoir sur le Trône […]; d’ailleurs il serait bien peu politique et tyrannique de circonscrire ses efforts et de dire qu’elle [la femme] ne pourra sentir le plus grand intérêt pour le sort de son pays et la préservation de ses droits.

Le même jour, le journal publie également le texte d’une autre pétition qui conteste pour sa part le résultat électoral dans la circonscription de William-Henry (Sorel) parce que des «filles, femmes mariées et veuves» auraient voté illégalement, une prétention réfutée par Wolfred Nelson, le candidat du Parti patriote vainqueur de cette élection. Dans une requête soumise à la Chambre, ce dernier affirme que c’est plutôt le candidat tory, James Stuart, qui «a fait recevoir les votes de plusieurs femmes, et en a même envoyé quérir une à l’Isle-aux-Noix à grands frais, et qui après avoir pris le serment, vota sans néanmoins être qualifiée». Puisque six des dix électrices avaient voté pour Stuart, on aurait pu s’attendre à ce que ses partisans passent la question du vote des femmes sous silence. S’ils l’invoquent, c’est qu’ils ne cherchent pas tant à s’opposer au principe même du suffrage féminin, mais plutôt à discréditer l’adversaire en invoquant un maximum d’incidents. C’est du moins ce que suggère l’ensemble des requêtes auxquelles donne lieu l’élection dans William-Henry, reproduites dans La Minerve. En effet, contrairement à la pétition des électeurs de la Haute-Ville de Québec qui discute uniquement du suffrage féminin, celles émanant de William-Henry dénoncent non seulement l’instrumentalisation du vote des femmes, mais aussi celle des hommes, trois frères ayant voté en revendiquant la même propriété, selon certains. Ils accusent également leurs adversaires d’avoir utilisé des tactiques d’intimidation ou d’avoir eu recours à des tentatives de corruption.

Bref, à la lecture de l’ensemble de ces documents, on a le très net sentiment que les femmes y figurent comme un exemple parmi d’autres de fraudes ou d’inconduites électorales et non pas comme la cible privilégiée de l’indignation de ces requérants. Il reste que les femmes apparaissent ici comme un groupe d’électrices particulièrement susceptible de provoquer la controverse, ce qui tranche radicalement avec les propos plutôt sereins d’un Pierre Bédard cités plus haut. Pour autant que l’on puisse en juger, il semblerait qu’avant 1832, les partisans du Parti patriote sont davantage favorables au vote des femmes, dans la mesure cependant où cela permet à leurs candidats de l’emporter.

C’est dans le Quebec Mercury, journal qui appuie l’administration coloniale, que l’on retrouve l’argumentaire le plus élaboré à l’encontre du suffrage féminin, comme l’illustre un article qui y est publié en août 1827. Après avoir suggéré que le vote d’une femme mariée est nécessairement frauduleux puisqu’elle est dépourvue de propriété, ce qui n’est pourtant pas toujours le cas sous la Co...