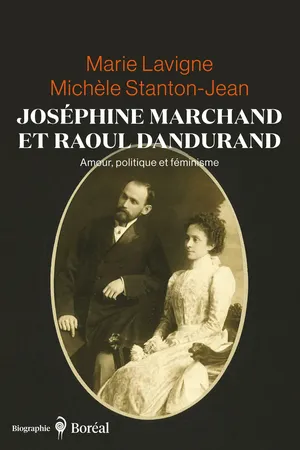

Joséphine Marchand et Raoul Dandurand

Amour, politique et féminisme

- 410 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

Joséphine Marchand et Raoul Dandurand

Amour, politique et féminisme

À propos de ce livre

Cette biographie a ceci de particulier qu'il s'agit de la biographie d'un couple. Ils sont nés la même année, en 1861, tous deux de parents férus de politique. Ils se sont admirés avant de s'aimer, beaux, cultivés, bilingues, « réseauteurs habiles », ambitieux, généreux et, au-delà de tout, compagnons de route soudés autour d'un même projet: faire avancer le Canada français dans des domaines aussi variés que les arts, la culture, la langue, l'éducation, la diplomatie, les droits des femmes et des minorités.Joséphine, femme de lettres, fonde en 1893 Le Coin du feu, la première revue destinée aux femmes. Elle s'engage dans les toutes premières luttes féministes et se bat pour l'éducation des femmes. Militante culturelle, elle crée « L'Œuvre des livres gratuits » pour la diffusion de la lecture et se bat pour le développement des arts et la défense de la langue française. Raoul, organisateur politique des libéraux puis sénateur, est un conseiller privilégié de plusieurs premiers ministres. Diplomate, il s'illustre à la Société des Nations pour la défense des minorités et de la paix. Défenseur de l'autonomie du Canada par rapport à l'Empire britannique, il est considéré comme le père de la diplomatie canadienne.En puisant abondamment dans le journal de Joséphine et dans les mémoires de Raoul, ainsi que dans la correspondance qu'ils ont échangée, Marie Lavigne et Michèle Stanton-Jean tressent l'histoire de deux vies qui défie l'image que l'on se fait souvent des couples anciens. Elles n'hésitent pas à affirmer que Joséphine a été aussi diplomate que Raoul a été féministe.Chez eux, l'antique notion de devoir est remplacée par celles de plaisir et d'accomplissement, plaisir de retrouver en l'autre une complicité irremplaçable, d'escalader la vie à deux, de voir ses idées et ses idéaux triompher.

Foire aux questions

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Informations

Table des matières

- Page couverture

- Les Éditions du Boréal

- Faux-titre

- Des mêmes autrices

- Titre

- Crédits

- Citations

- Avant-propos

- Chapitre 1 - Familles

- Chapitre 2 - « On ne nous entend causer que de politique »

- Chapitre 3 - De coeur et de raison

- Cahier photos n. 1

- Chapitre 4 - Journaliste et féministe

- Chapitre 5 - Dans les cercles du pouvoir

- Chapitre 6 - Écrire pour soi

- Chapitre 7 - Joséphine, la diplomate

- Chapitre 8 - Sénateur et homme d'affaires

- Chapitre 9 - Des causes communes : l'éducation et la langue française

- Chapitre 10 - Raoul, le féministe

- Chapitre 11 - L'après-Laurier

- Cahier photos n. 2

- Chapitre 12 - Raoul sans Joséphine

- Conclusion - Transcender la frontière entre le public et le privé

- Chronologie conjointe

- Bibliographie

- Remerciements

- Crédits et remerciements

- Fin

- Quatrième de couverture