eBook - ePub

Tu vois ce que je veux dire ?

Illustrations, métaphores et autres images qui parlent

- 201 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

Tu vois ce que je veux dire ?

Illustrations, métaphores et autres images qui parlent

À propos de ce livre

Tu vois ce que je veux dire? » L'expression est banale. Plus qu'une vraie question, c'est un tic de langage, un lieu si commun qu'on ne l'entend plus. À l'autre, on demande de voir quelque chose que l'on veut dire, comme si ce basculement image/langage allait de soi. Cet écart entre le voir et le dire est le sujet principal de cet essai dans lequel Clément de Gaulejac propose de réfléchir au rôle de la figuration dans la production du sens. À partir d'une analyse du rapport souvent contrarié qui peut exister entre un discours et les images qui le soutiennent, l'auteur développe le concept de petite machine dialectique comme moteur de ses propres créations, mais également comme tactique artistique de critique sociale et politique.

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.

Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.

Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.

Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Oui, vous pouvez accéder à Tu vois ce que je veux dire ? par Clément De Gaulejac en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Conception et Art général. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.

Informations

Sujet

ConceptionSujet

Art général1. La dictée de dessin

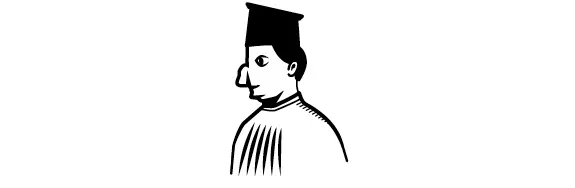

Le personnage principal de ce chapitre est une professeure d’éducation manuelle et technique. Nos chemins se sont croisés, dans la deuxième moitié des années 1980, quelque part en banlieue parisienne, quand elle a remplacé pour un an la professeure régulière de mon école secondaire. Elle aimait l’art et cherchait à l’utiliser comme modèle de savoir-faire pour réfléchir aux enjeux pratiques de la technique. Cet intérêt pour les humanités improductives lui valait l’antipathie de la plupart des élèves et surtout de leurs parents qui l’estimaient fantasque et jugeaient que ce type d’explorations ne nous servirait jamais à trouver un emploi sérieux. Il semblait donc légitime de lui faire la vie dure. Elle en souffrait peut-être, mais elle n’en montrait rien et continuait, semaine après semaine, à nous proposer des exercices expérimentaux. Je les ai pour la plupart oubliés, mais l’un d’entre eux m’a laissé un souvenir particulièrement vif: elle nous avait, un jour, dicté une image. Nous avions dû dessiner une image qu’elle avait sous les yeux; qu’elle nous décrivait, mais que nous ne voyions pas. Les élèves avaient protesté: mais madame c’est impossible! Elle ne s’en était pas troublée pour autant et, prenant son temps, détachant bien ses mots, comme pour une vraie dictée, elle avait distillé une à une toutes les informations dont elle pensait que nous pouvions avoir besoin pour dessiner: «C’est un homme… de profil… Il a une cicatrice sur la joue… Il a un chapeau incliné sur le front, vers l’avant; derrière lui, il y a un autre personnage… C’est un homme aussi, il a des taches de rousseur… Son chapeau est incliné aussi, mais en arrière… etc.» L’ordre du dire et celui du voir, habituellement séparés dans des institutions dédiées, se faisaient soudainement face, entrechoquant leur hétérogénéité radicale et désirante dans un espace nouveau qui s’ouvrait sous mes yeux. Je me souviens de la joie féroce que j’avais éprouvée devant cette incongruité magnifique. Quelque chose comme une saturnale, une fête des fous: l’honorable cérémonie de la dictée était soudainement bousculée par une bande de faunes rieurs et turbulents. Si tant est qu’il soit toujours hasardeux de fixer une origine à des processus qui ont de multiples commencements, je ne peux m’empêcher de penser rétrospectivement que quelque chose d’important pour moi s’est enclenché ce jour-là dans mon désir de devenir artiste. Pour tenter de comprendre l’intensité de cette cristallisation, je propose de la déplier et d’analyser quelques-unes des questions qui la travaillent. Nous verrons dans un premier temps que si la perception visuelle et l’expression verbale sont deux choses à première vue hétérogènes, elles n’en ont pas moins irrésistiblement besoin l’une de l’autre pour atteindre leur plein régime. Nous verrons ce que la parole fait aux images et, en retour, ce que les images font à ces mots qui tentent de les faire parler. Nous verrons ensuite comment le verbal et le visuel finissent par fusionner dans notre conscience pour constituer l’objet hybride de nos pensées. Enfin, à l’issue de cette exploration théorique, nous chercherons à visualiser l’image dont tout est parti, cette image volontairement soustraite à notre regard et qui, n’existant plus qu’à travers les mots pour la dire, suscitait de ce fait un désir d’autant plus fort qu’il était contrarié.

Ce que l’on voit ne loge pas

exactement dans ce que l’on dit

Il existe un apologue de Diderot qui met en scène de manière lumineuse cette hétérogénéité fondamentale entre l’ordre du voir et celui du dire (Genette, 2010). Il raconte l’histoire d’un homme – présenté comme un amant espagnol ou italien – qui veut un portrait de sa maîtresse, mais qui, du fait de la clandestinité de leur liaison, ne peut dévoiler l’objet de sa passion. Pour contourner le problème, il décide de dresser par écrit une description de sa maîtresse «la plus étendue et la plus exacte» possible et envoie cent copies de cette description à cent peintres différents en leur demandant d’en tirer un portrait ressemblant. Au bout de quelque temps, l’amant «reçoit cent portraits, qui tous ressemblent rigoureusement à sa description, et dont aucun ne ressemble à un autre, ni à sa maîtresse». L’exercice inventé par ma professeure de secondaire visait à nous mettre un peu dans la même position expérimentale que les cent peintres de Diderot. Suant sous la dictée, nous éprouvions les mêmes difficultés à traduire visuellement, sous la forme d’un dessin, une information verbale. Et comme l’amant italien ou espagnol, à l’issue de l’exercice, quand nos productions furent accrochées les unes à côté des autres, nous avions constaté avec un mélange d’enthousiasme et de dépit que nos dessins ne se ressemblaient ni entre eux ni à celui qui avait servi de source. L’adage prétendant qu’un petit dessin vaut un long discours venait d’en prendre un coup: nous vérifiions dans la douleur qu’il est au contraire éminemment difficile, voire impossible, de transmettre une image par le truchement du langage. Le petit dessin peut sans doute remplacer le long discours – en tenir lieu ou couper court –, mais il ne dit pas exactement la même chose, ou du moins n’encode pas les choses de la même manière.

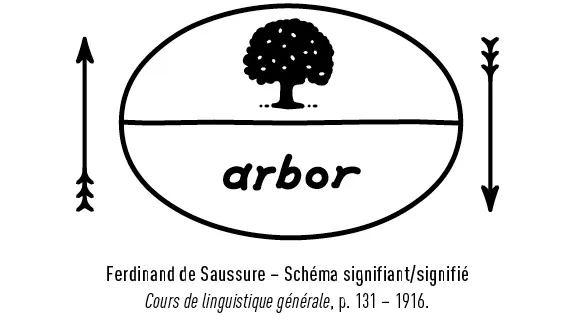

En tentant de représenter sous la forme d’un petit dessin (justement), la manière dont fonctionne la relation entre les mots et les choses qu’ils désignent, la linguistique saussurienne s’est heurtée à la même difficulté. Décrivons ce schéma à la fois essentiel et célèbre.

Un ovale est séparé horizontalement en deux parties égales. Dans la partie supérieure est dessinée la chose que l’on veut dire (la silhouette noire d’un arbre qui représente le signifié); dans la partie inférieure est écrit le mot arbor (arbre en latin) qui représente le signifiant, le code au moyen duquel on va traduire ce que l’on veut signifier. Sur les côtés de l’ovale, des flèches pointent vers le haut et vers le bas, indiquant l’équivalence du mot et de la chose dans le fonctionnement du signe.

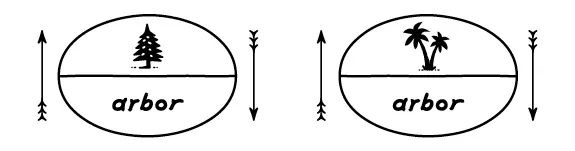

C’est dans cette permutabilité que réside le génie de la proposition. Le signe n’existe pas indépendamment de sa signification, c’est un système rétroactif dans lequel signifiant et signifié ne cessent de s’informer mutuellement, en un perpétuel raffinement tautologique: un arbre est un arbre, une rose est une rose, etc. Or, pour Didier Semin (2001), ce schéma, aussi lumineux soit-il, est pour le moins problématique. Non seulement son authenticité est douteuse (il ne serait pas de la main de Saussure, mais ajouté par l’éditeur du Cours de linguistique générale pour aider les lecteurs à bien voir ce que l’auteur voulait dire), mais la pureté même de son fonctionnement est mise en cause. L’arbre dessiné, même s’il est conçu comme un idéogramme censé renvoyer à la catégorie «arbre» en général, ne renvoie en réalité qu’à une certaine catégorie d’entre eux, les feuillus, au détriment des conifères, par exemple, qui sont pourtant aussi des arbres. Même réduite à sa plus simple équation, l’opération magique par laquelle le monde devient signe se heurte à cette brutale et rigoureuse asymptote: le monde des mots n’est pas celui des choses. On ne parle pas pour rien d’abstraction du langage.

Une des premières difficultés que pose la dictée de dessin est donc celle qu’éprouve l’élève qui tente désespérément de se figurer mentalement une image qu’il n’a pas sous les yeux. Cette difficulté repose sur la frontière qui semble séparer le monde des représentations visuelles de celui des descriptions verbales. Nous aurons l’occasion de voir que cette frontière n’est peut-être pas si étanche qu’il paraît, mais avant cela, une autre difficulté survient dont il faut parler. Quittons les élèves et l’embarras qu’ils ont à matérialiser l’objet visuel du discours de la professeure pour nous mettre un instant à la place de celle-ci qui doit se livrer à cet exercice périlleux qu’on appelle en histoire de l’art une ekphrasis: la description verbale d’une image.

Comme dans ces jeux où l’on doit mimer un mot ou une notion pour la faire deviner à ses partenaires, la manière dont commence la description est décisive. En tout premier lieu, devrait se poser la question du type d’image à laquelle nous avons affaire. Nous savons qu’il s’agit du portrait d’un homme, mais est-ce une affiche électorale? Un photogramme de cinéma? Le portrait peint d’un condottiere florentin? C’est une question essentielle, mais son évidence fait qu’on peut facilement l’oublier. Cela va tellement de soi qu’on n’en parle pas, obnubilé que l’on est d’entrer au plus vite dans le vif du sujet, c’est-à-dire dans la diégèse de l’image (son univers interne). Or, une image n’existe pas en dehors du média à travers lequel elle est perçue. Imaginons que nous ayons à décrire un hiéroglyphe égyptien. On ne commencerait pas la description en disant: c’est un personnage de profil avec une jambe plus longue que l’autre. Pour que celui à qui s’adresse la description voie d’emblée ce que l’on veut dire, il faudrait commencer par dire que c’est un hiéroglyphe, et d’un seul coup tout l’univers visuel de l’Égypte antique se met en place: la serviette autour des hanches, c’est un pagne; celle sur la tête, un khat; etc. Dans le cas qui nous occupe, l’image dictée à ma classe de secondaire n’était pas un hiéroglyphe, mais, comme nous le verrons, une vignette de bande dessinée. Que faut-il mentionner ensuite? Qu’il s’agit du portrait d’un homme, certes, mais que faut-il préciser en priorité? Qu’il s’agit d’un gros plan, pour éviter toute représentation en pied? Qu’il est de profil, pour éviter la représentation de face qui vient plus spontanément?

À quel moment faut-il dire que le visage n’emplit pas toute la feuille? Il faut parler assez vite de cet espace qu’il faut réserver derrière le premier personnage pour intégrer le deuxième. On devrait pouvoir disposer en même temps et dès le début de tout un ensemble d’informations sur la structure et la composition de l’image, mais il est dans la nature même du langage de ne pouvoir se déployer que dans le temps, selon une séquence. Le langage égrène, il met de l’ordre, littéralement. Mais ce faisant, il perd du temps et risque de s’attarder sur des détails. La description verbale fragmente un système complexe en une somme d’éléments à énumérer. À l’inverse, le regard saisit ce même système comme une totalité immédiate et instantanée. Du premier coup d’œil, comme on dit. Qui n’a jamais sauté ces passages laborieux, dans les romans, où l’auteur décrit les traits d’un personnage? Ces yeux toujours en amande, ces sourcils trop souvent sévères, cette bouche inévitablement ourlée et ce nez probablement aquilin. Ces passages nous ennuient parce qu’ils sont des poncifs, mais surtout parce qu’ils ne nous permettent pas de nous figurer l’objet de la description. Un visage ou une silhouette forme un tout qui diffère de la somme de ses parties. Cette capacité du regard à saisir une totalité comme une chose distincte des détails qui la constituent a été bien décrite par les théoriciens de la Gestalt. De même qu’une mélodie forme un tout qui ne se réduit pas à la somme des notes qui la composent, l’expression d’un visage ne loge pas dans les caractéristiques formelles de sa plastique pure. Ceci explique que tous les visages soient singuliers malgré la ténuité des variations que l’on peut observer de l’un à l’autre (tous les nez font, peu ou prou, la même taille, l’écart entre les deux yeux équivaut environ à la taille d’un œil, etc.). Ainsi, la spécificité d’un visage dépend moins de la plastique de ses éléments que de la manière dont ceux-ci s’articulent les uns aux autres. Il serait absurde de décrire, indépendamment des systèmes auxquels ils participent, la forme particulière d’un nez ou la tonalité d’un do. De la même façon que la perception d’une couleur change en fonction du fond dont elle se détache, les éléments d’un visage ne sont perçus que dans l’interrelation avec ce qui les entoure, et surtout, ils n’existent pas indépendamment des sentiments qu’ils expriment ou qu’on leur prête. Ceci explique pourquoi l’amant de Diderot ne peut obtenir un portrait de sa maîtresse qui soit à la fois le reflet de sa description et celui de son désir. La première est la liste un peu laborieuse des éléments qui nourrissent le second, mais dans aucun desquels il ne loge précisément. De la même façon que la fonction rouler d’une automobile n’est pas localisée dans son carburateur, mais dépend du système complexe du véhicule entier, le sentiment amoureux ne se distribue pas dans tel ou tel trait de la personne qui l’inspire. C’est une impression générale, à la fois évidente et particulièrement difficile à décrire. On est souvent incapable de se rappeler la couleur des yeux d’une personne que l’on connaît bien, mais l’on peut en revanche la reconnaître de loin et de dos à coup sûr. Cela tient à une infinité de petites nuances dans le port de tête, dans la manière dont le bassin se dépose sur les jambes et chaloupe en marchant, toutes ces distinctions fines que l’œil perçoit, mais dont l’extrême précision échappe pour une part à la saisie du langage. Celui-ci peut bien sûr décrire ou raconter ces attitudes, il peut les évoquer de manière scientifique ou poétique, mais de manière seconde, après coup. C’est le regard qui est premier, aussi vif et précis que le faucon qui fond sur sa proie.

Revenons dans ma classe de secondaire où nous étions justement en train de nous confronter aux difficultés que présente le vocabulaire de la description physique d’une image et des personnages qu’elle met en scène. Après avoir posé les grandes lignes de son image, la professeure fantasque nous avait dit du personnage au premier plan qu’il avait un air sarcastique. Si, comme nous aurons bientôt l’occasion de le vérifier, l’expression peut résumer de manière convaincante l’impression que dégage le visage en question, comment dessiner un air sarcastique? De quoi est-il fait? Peut-être aurait-il été plus efficace de n’avoir recours à aucun argument psychologique pour décrire ce sourire. Dire tout simplement que l’homme a un sourire en coin, information qui a le mérite d’être à la fois d’ordre psychologique et topographique (la disposition sur le papier de coordonnées spatiales). Mais c’est alors qu’apparaît la plus grande des difficultés.

Comme on vient de le voir, le langage ne peut dire les choses que les unes après les autres. Il se voit donc dans l’obligation de les hiérarchiser, de choisir un ordre. Or, une image distille une quantité d’informations qui ne sont pas toutes… du même ordre. La professeure nous avait dit à peu près ceci: «Le deuxième personnage est derrière le premier… Par la manière dont les corps sont placés l’un par rapport à l’autre, on devine que le second est un personnage secondaire.» On voit que cette information est complexe. Elle nous dit quelque chose de la composition du dessin (ordre descriptif), mais nous renseigne également sur ce que l’on croit comprendre de la psychologie des personnages et du type de lien qu’ils entretiennent (ordre interprétatif). Assez vite, la personne qui décrit une image s’implique dans la description au point de cesser de parler de l’image en tant que telle pour faire part de ce qu’elle y voit, de ce qu’elle pense y avoir vu. L’observation objective se mue en interprétation subjective et cette matérialisation de ce que l’on pense avoir vu se fait grâce au langage. La perception visuelle est un pollen qui ne peut se fixer sans «la stabilité du logos». La description objective n’existe pas. Décrire c’est déjà interpréter. Un exemple que j’emprunte à l’historien d’art Roland Recht (1998) – et qu’il emprunte lui-même à Erwin Panofsky (1976) – permet de comprendre les enjeux de cette opération particulière au cours de laquelle une impression sensible (le regard posé sur une image) est transformée en signification. Si, devant un tableau, on dit qu’on voit un homme qui flotte dans le ciel, les bras en croix, on n’a certes pas dit que c’était le Christ, mais on a dit il flotte, et non il tombe. L’allégation de ce flottement exprime un présupposé. En disant que le corps flotte dans le ciel, j’exprime le fait que mon regard voit dans cette représentation humaine un Christ, un ange ou n’importe lequel de ces corps planants consacrés par l’iconographie chrétienne. On ne peut comprendre un corps qui flotte dans l’espace de la peinture sans se poser la question de savoir pourquoi il flotte dans l’espace, et cette question inscrit de fait l’image dans un discours (ici le discours religieux). Ainsi, bien qu’il soit impossible de traduire exactement dans les mots de la langue (tout) ce que le regard perçoit, le plein régime d’une image ne peut s’obtenir sans le langage. Il semble que nous ayons besoin des mots pour interpréter ce que notre œil voit et pour donner une direction à cette perception tous azimuts.

Ce que les mots font aux images

Pour développer cette idée – que les images appellent une parole –, je propose de superposer provisoirement le concept d’image avec celui d’œuvre d’art. Évidemment, toutes les images ne sont pas des œuvres d’art, et toutes les œuvres d’art ne sont pas des images. Cependant, elles ont en commun de s’adresser au regard tout en ouvrant autour d’elles un espace interprétatif et intersubjectif qui invite à la prise de parole. De plus, malgré qu’elles appartiennent au régime d’une irréductible perception visuelle, les images comme les œuvres sollicitent la parole de manière tout aussi impérieuse. C’est au nom de cette caractéristique commune que je m’autorise à les confondre un moment.

Comme de nombreux artistes, je me suis longtemps opposé à l’idée qu’il faudrait faire parler les œuvres pour en extraire le sens. Ce faisant, j’adhérais à un crédo largement partagé qui pourrait se résumer ainsi: on ne peut rien dire d’une œuvre que ce qu’elle dit déjà par elle-même, et sans doute mieux. Selon cette approche, l’artiste qui s’exprime sans avoir recours au langage ne démontre pas son incapacité à produire un discours verbal, mais fait le choix de s’en passer pour communiquer autrement ou autre chose. Il y aurait donc une part de mauvais procès dans le fait de vouloir faire parler des œuvres qui appellent au silence ou revendiquent une certaine économie verbale. Par ailleurs, en s’entourant d’un silence un peu jaloux, l’œuvre s’assure de garder intact un fort potentiel de signification. «Less is more»: en dire le moins possible est parfois une bonne façon d’en dire plus. De fait, de la même façon que la description verbale d’un visage ne peut l’épuiser, la signification d’une œuvre excède toujours ce qu’on peut en dire. La mutité des œuvres ne serait donc pas la marque d’un manque de signification que le discours viendrait combler, mais la promesse d’une inépuisable et profuse polysémie. Dans cette perspective, dire d’une œuvre qu’elle ne dit rien ne serait pas dénoncer ou convenir qu’elle n’ait rien à dire, mais affirmer qu’elle préfère se tenir en amont de tous les discours possibles, quitte à les interdire pour sanctuariser cette position. Il en irait des arts visuels comme de la musique: le silence qui suit Mozart est encore de Mozart. Ou pour l’affirmer encore plus crûment, selon le mot attribué à Matisse: «Vous voulez peindre? Commencez par vous taire!»

Je crois pour ma part que ce refus du discours est une manière de prendre le problème dans le mauvais ...

Table des matières

- INTRODUCTION

- 1. La dictée de dessin

- 2. Opérations métaphoriques

- 3. Pharmacologie du stéréotype

- 4. Querelles

- 5. Dialectique des images qui parlent

- CONCLUSION

- REMERCIEMENTS

- BIBLIOGRAPHIE