![]()

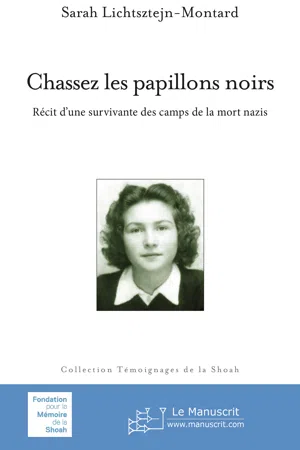

Sarah-Sonia

Aucune de nous ne savait que l’enfer existait vraiment sur terre et que nous y étions entièrement plongées.

Cet enfer ressemblait d’ailleurs à L’Enfer de Dante avec ses différents paliers d’évolution et ses tortures plus ou moins grandes selon l’échelon que vous occupiez. Les nazis avaient institué une hiérarchie si bien organisée qu’eux-mêmes n’avaient pratiquement pas besoin d’intervenir. C’étaient les détenus, la plupart de droit commun (des triangles verts, voleurs et criminels), qui battaient et tuaient ou envoyaient à la mort les autres.

J’ai vu une seule fois, en passant près d’une baraque de prisonniers de guerre russes, un officier allemand abattre un homme d’une balle dans la tempe, parce qu’il n’avait pas enlevé son calot devant lui. Les Soviétiques n’avaient pas signé la convention de Genève, les Allemands pouvaient donc sévir en toute impunité !

David Rousset a très bien décrit cette hiérarchisation du camp dans son livre L’Univers concentrationnaire, publié en 1946 .

Nous occupions, bien sûr, l’échelon le plus bas. Nous voyions passer des charretées de victuailles, pains blancs, pièces de viande, saucissons… mais, pour nous, c’était le pain noir et quelques bribes de viande dans la soupe du dimanche. Nous, il nous restait la faim perpétuelle, notre torture.

3 juin 1944

Les premiers jours, nous errions hébétées, désorientées, désespérées par les cris, les aboiements, les coups.

Puis, petit à petit, nous avons pris conscience de notre sort irrémédiable, ayant la mort pour finalité, et, je ne dirais pas que nous nous sommes résignées, mais nous avons essayé de nous adapter le plus possible à cette non-vie.

L’important était d’éviter les coups par tous les moyens et, surtout, de ne pas se faire remarquer, de devenir transparente jusqu’à s’effacer complètement. Il fallait s’efforcer, également par tous les moyens, d’obtenir de la nourriture supplémentaire, en volant bien sûr.

Lorsqu’un baril de soupe passait à notre portée, nous nous jetions dessus, et avec la cuillère ou le quart (gobelet en métal avec une anse), nous prenions le plus de soupe possible, en esquivant les coups de trique et de bâton.

Certaines filles volaient la nourriture des autres, mais elles n’étaient pas la majorité. Nous avons très vite appris qu’il ne fallait pas garder pour le lendemain un morceau du pain que l’on nous distribuait le soir, car on vous le volait, même si vous le mettiez sous la tête, ou alors il était mangé par les rats, pour celles qui couchaient sur le bat-flanc du bas.

Au début, ma mère me donnait un peu de sa ration. Elle a vite commencé à s’affaiblir et m’a dit : « Ne me prends pas pour une mauvaise mère si j’arrête de prélever pour toi sur ma nourriture. Si je ne le fais pas, je vais mourir et il n’y aura plus personne pour te protéger. » Elle a toujours su d’instinct ce qu’il fallait faire. D’ailleurs, sans elle, je ne serais pas revenue, et elle sans moi non plus.

Une certaine entraide s’établissait entre celles qui étaient arrivées par le même convoi. Par exemple : dans le train, un couple d’une quarantaine d’années se trouvait à côté de nous, Jacques et Renée. Ils avaient un fils de dix-neuf ans, resté à Paris. Renée était enceinte de trois mois, par accident. Pendant les interminables appels, elle s’évanouissait souvent. La Blockova (chef de Block, en polonais) et ses acolytes lui jetaient brutalement le contenu d’un seau d’eau sur la tête. Nous la relevions doucement et la réconfortions, qui avec un petit morceau de pain sec, qui avec un bout de saucisse, qui avec une pomme de terre « organisée ».

On « organisait » n’importe quoi, soit en volant, soit par le troc. Les échanges se faisaient derrière un Block, le 9 je crois, après le travail. On donnait une, deux ou trois rations de pain pour un vêtement, selon son importance. J’ai même vu une femme se priver de nourriture pour avoir une cigarette !

Ma mère « organisait » pour nous deux les objets indispensables : une gamelle, une cuillère, un quart, une brosse à dents, une ceinture. Je ne sais pas comment elle avait fait, mais à l’arrivée, quand on nous a fait déshabiller, elle a réussi à cacher son stylo et sa montre dans son vagin, sans que personne ne la voie et sans que je le sache. Ces deux objets, qu’elle a ensuite échangés l’un après l’autre, nous ont permis de nous procurer au moins des vêtements chauds. Moi, j’étais sidérée que l’on puisse mettre tant de choses dans un vagin ! On ne nous enseignait pas cette partie de l’anatomie en classe, pouah ! Après ces deux échanges-là, nous avons dû troquer contre de la nourriture.

C’était très dur de devoir se priver de pain pendant trois ou quatre jours, mais nous le faisions à tour de rôle et vivions sur une seule ration durant ces quelques jours.

Dans le Block de quarantaine, malgré les corvées ponctuelles, nous pouvions bavarder. Ainsi, Anna Swarc (la « Madame » des latrines) nous parlait de son fils âgé de dix-huit ans, Henri, et moi, fille de seize ans, je fantasmais sur ce jeune homme. C’est seulement deux mois après notre arrivée au camp que nous avons appris qu’elle avait également une fille de douze ans, Blanche.

Anna est revenue des camps avec nous et nous avons fait connaissance de sa famille. Lorsque j’ai vu pour la première fois cet Henri dont j’avais si souvent rêvé, cela n’a pas fait tilt entre nous. Quant à sa sœur, Blanche, elle était profondément perturbée par le fait que ses parents l’avaient placée dans une institution catholique où on l’avait baptisée et où elle avait fait sa première communion. Elle avait d’ailleurs envisagé de devenir religieuse. La quasi-indifférence de sa mère à son égard la désespérait ; elle ne trouvait sa place nulle part. Après s’être mariée, avoir eu un fils, avoir divorcé, elle a essayé de capter un peu d’attention et d’amour de la part de sa mère, en apprenant le yiddish pour le parler avec elle, en lisant les rares journaux en yiddish qui paraissaient encore. En vain ! Anna était une vraie mère juive : le fils bien-aimé pour dire le kaddish, la fille pour toutes les corvées.

Lorsqu’Anna a été enterrée au cimetière de Bagneux, ses enfants m’ont présentée au rabbin Daniel Farhi qui officiait. Je lui ai dit que je n’étais pas religieuse et que je ne le serais pas devenue au camp, car on pouvait se demander où était Dieu quand on tuait tant d’enfants dans les chambres à gaz ?

Le rabbin Farhi m’a répondu : « Oui, on aurait pu se le demander, en effet. Savez-vous que des religieux ultraorthodoxes disent que Dieu a puni le peuple juif pour son assimilation et ses mariages mixtes ? » Il a ajouté qu’Alain Finkielkraut, le philosophe, en apprenant cela, aurait dit : « De la chambre à coucher à la chambre à gaz, en somme ! » Moi qui avais fait un mariage mixte, j’ai été très sensible à ce genre de prise de position.

Après la mort de sa mère, Blanche a continué à suivre des cours de yiddish, p...