![]()

KLB :

Konzentration Lager Buchenwald

Puis de nouveau, nous avons été entassés dans des wagons à bestiaux et après vingt-quatre heures d’un voyage aussi pénible que le premier, nous sommes arrivés à Buchenwald, en Allemagne, le « KLB » : Konzentration Lager Buchenwald. Sur le portail d’entrée était inscrit : « Jedem das Seine », « À chacun son dû », puis une autre inscription : « Arbeit macht frei », « Le travail rend libre. »

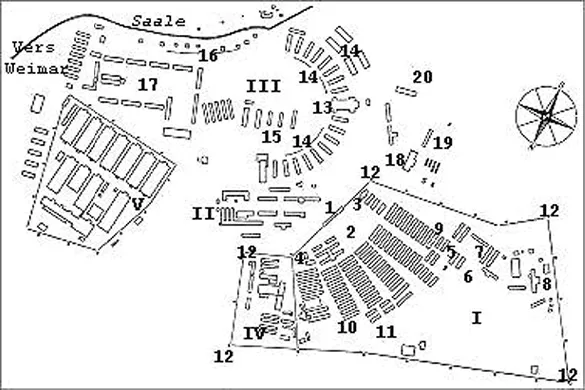

I) Zone des barbelés.

- Grande porte et tour.

- Place d’appel.

- Cantine des détenus.

- Crématoire.

- Cinéma.

- Maison « spéciale ».

- Infirmerie des détenus.

- Porcherie.

- Station d’expériences Block 46.

- Institut d’hygiène Block 50.

- Station d’extermination Block 61.

- Tours de garde.

II) Zone de la Kommandantur.

III) Zone des officiers SS et des troupes SS.

- Cantine SS.

- Casernes.

- Baraquement d’internement Fichtenhein.

- Villas des officiers SS.

- Garage pour la troupe.

- Manège.

- Dispositif d’exécution « Écurie ».

- Infirmerie de la SS.

IV) Deutsche Ausrüstungs-Werke (DAW).

V) Usines d’armement Gustloff.

Plan schématique du camp de Buchenwald.(Voir légende ci-contre)

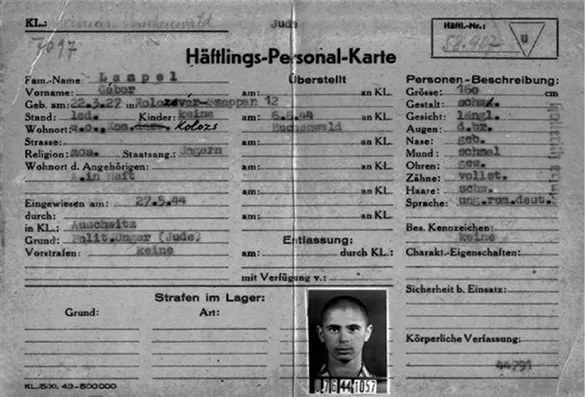

Carte de détenu du KL Buchenwald de Gabriel Lampel.

Après la douche, il y a eu la désinfection et la tonte intégrale du système pileux. Sur les vêtements, sorte de « pyjamas » en toile à rayures destinés spécialement aux Häftlings (prisonniers), étaient brodés le numéro matricule avec un triangle d’une certaine couleur et une lettre noire indiquant la nationalité du prisonnier :

P pour les Polonais,

F pour les Français,

B pour les Belges,

U pour Ungarn (Hongrois en allemand)…

La qualité des prisonniers était signalée par un code couleur :

triangle rouge pour les prisonniers politiques,

triangle vert pour les prisonniers de droit commun,

triangle rose pour les homosexuels,

triangle blanc avec trois points noirs pour les déficients mentaux,

triangle jaune pour les Juifs.

J’avais donc un triangle jaune portant le matricule 58907 avec la lettre U.

Le camp de concentration de Buchenwald, édifié en 1933, a été au départ essentiellement occupé par les communistes allemands, puis rapidement par l’ensemble des opposants au régime nazi. Le camp, qui contenait difficilement 25 000 prisonniers, en abritait 57 000 vers la fin de la guerre, à l’approche de l’armée américaine. Il s’agissait d’un très grand camp de travail où l’on nous divisait en Kommandos extérieurs de 1 000 à 3 000 personnes selon les besoins du Grand Reich pour tel chantier ou telle ou telle usine.

Pour ma part, je me suis retrouvé dans le « petit camp » appelé Zeltlager. Il se composait de grandes tentes contenant plusieurs centaines de personnes. Ces tentes servaient de transit, car notre groupe était prévu pour travailler dans d’autres endroits en Allemagne, dans un périmètre de plusieurs centaines de kilomètres, soit pour la construction d’autres camps de travail, soit au déblaiement d’usines bombardées par les Alliés, ou autre… Dans ces énormes tentes, sans la moindre hygiène, nous étions entassés comme des sardines, nous couchions par terre et nous recevions un morceau de pain avec un petit peu de margarine le matin et le soir, un demi-litre de soi-disant « soupe », plutôt de la flotte où nageaient quelques tranches de rutabagas.

C’est dans ce camp que j’ai rencontré mon ami André, camarade de classe du lycée juif de Cluj, et son père médecin. Cela m’a beaucoup réconforté ; je me suis senti un peu moins seul parmi tous ces gens complètement affolés et déprimés. Dans cette tente infecte, à côté de nous, était allongé un petit monsieur d’une quarantaine d’années. Il se trouvait plutôt mal en point. Il souffrait de constipation aiguë. Évidemment, étant donné les conditions dans lesquelles nous nous trouvions, cela s’avérait assez grave et personne ne savait comment l’aider. C’est alors que le père de mon ami a eu une idée géniale. Étant médecin, il avait compris que seul un lavement pourrait le sauver. En s’y mettant à plusieurs, nous avons confectionné une espèce d’entonnoir en carton et après plusieurs essais, le malheureux a été soulagé ! Ce geste, qui peut prêter à sourire aujourd’hui, a sûrement sauvé la vie de ce monsieur. En effet, là où nous nous trouvions, le moindre petit inconvénient dans notre vie quotidienne signifiait la mort à plus ou moins brève échéance. Malheureusement, les retrouvailles avec mon ami n’ont pas duré, nous avons été rapidement séparés. André a été envoyé travailler dans une usine à Zeiz et moi, à Magdebourg, dans un camp en pleine construction. De nouveau seul parmi la foule, je me demandais combien de temps je pourrais tenir le coup.

De nombreux camps de petite taille gravitaient autour d’un camp plus important, on les nommait les Kommandos extérieurs. Ces Kommandos étaient prévus pour fournir de la main-d’œuvre aux usines qui en manquaient. Les SS louaient pour ainsi dire des esclaves que l’on exploitait sans vergogne, en les nourrissant très peu et en les faisant travailler jusqu’à l’épuisement. À ce régime inhumain, après trois mois, sur 3 000 travailleurs il n’en restait que 1 000, quelquefois seulement 500. Une longue liste existe de ces noms d’usines se servant des milliers de déportés comme moyen pour s’enrichir : IG Farben, Krups…

Wertmarke (coupon, ticket) de Buchenwald.

Kommando extérieur : Magdebourg

Les premiers jours, je travaillais à l’intérieur du camp, aidant à la construction des baraques. Je devais, avec deux ou trois de mes compagnons de misère, porter des planches d’une longueur incroyable au milieu des vociférations des gardes et des Vorarbeiter (contremaîtres allemands). C’était pénible mais supportable. La situation s’est gâtée au moment où l’on nous a emmenés travailler, à quelques kilomètres du camp, au déblaiement d’une usine d’essence synthétique bombardée par les Alliés. Déjà, très tôt le matin, le trajet jusqu’à l’usine était épouvantable. Il fallait marcher à vive allure, parfois même courir, tout le long d’une voie ferrée. Le chemin me semblait long, deux à trois kilomètres sous les insultes et les coups des soldats. En arrivant, on nous a distribué pelles et pioches, sans aucun discernement sur nos capacités à nous en servir. J’ai eu droit à une pioche d’un tel poids que je peinais à la soulever, alors pour m’en servir… Je n’avais d’ailleurs jamais vu un tel outil de ma vie !

Le travail était fatigant : de longues heures à piocher et à charger des wagonnets de terre. Piocher, charger, pousser sans s’arrêter car les Vorarbeiter, des gardes avec des chiens, nous surveillaient sans répit. Ce travail de forçat n’était interrompu que quelques minutes pour avaler un morceau de pain avec un peu de margarine. J’étais épuisé et mes compagnons, en grande partie des gens originaires de Cluj comme moi, n’étaient pas en meilleure forme. Si moi j’étais trop jeune et trop faible, les autres étaient ou trop vieux ou trop inexpérimentés. Il s’agissait en grande majorité d’intellectuels, de professeurs, ingénieurs et autres professions libérales, commerçants, employés… Tous peu habitués à la pénibilité des travaux manuels.

À la fin de l’après-midi, le retour s’effectuait dans les mêmes conditions qu’à l’aller, sous les coups et les hurlements. Des gens traînaient, atteints par la fatigue, la maladie, les coups reçus ou les morsures des chiens. J’ai vu des chiens sauter à la gorge des détenus et les mordre profondément jusqu’au sang avant que leurs maîtres ne les rappellent. Ces chiens nous terrorisaient et pourtant ils me semblaient encore moins agressifs que leurs maîtres.

À ce régime, au bout de quelques jours, j’étais complètement épuisé. La tension nerveuse, la peur et surtout ces allers-retours, c’était un cauchemar. Je me demandais combien de temps je pourrais tenir le coup !

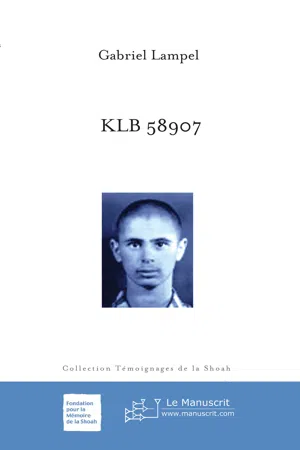

Dans le camp, les nazis s’appliquaient à réduire les déportés en « sous-hommes ». À force de brimades, de manque de nourriture, d’affaiblissement physique, ils nous rendaient faibles et vulnérables. Nous sommes devenus des « Riens ». Nous n’étions plus ni ingénieur, ni professeur, ni ouvrier, ni avocat. Nous n’étions Rien. Un numéro tatoué sur le bras ou fixé sur la veste, je n’étais plus Gabriel Lampel de Cluj aimant la littérature et l’opéra, j’étais le n° 58907 et on pouvait faire de moi n’importe quoi. Je connaissais e...