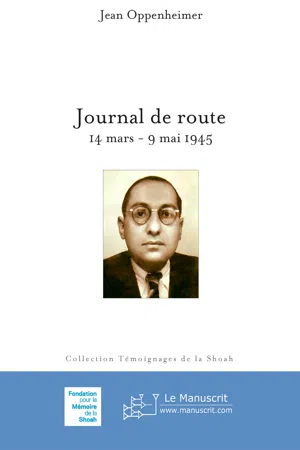

![]()

Avertissement du responsable éditorial

Il est possible de distinguer trois niveaux narratifs dans le manuscrit de Jean Oppenheimer :

– le présent dont le diariste fait la relation ;

– le témoignage de son expérience concentrationnaire à Auschwitz ;

– la transcription de témoignages de deux autres déportés.

Au vu de cette constatation, le parti pris dans cette transcription a été d’utiliser des polices de caractère différentes suivant ces trois niveaux :

– le journal est en Garamont corps 13

– le témoignage en Arial corps 11 avec un retrait de cinq millimètres ;

– les deux témoignages recueillis en Century Gothic corps 12.

La transcription du manuscrit a été réalisée au plus proche du texte original. Pour le confort du lecteur, une correction orthographique a été effectuée et quelques mots ont été ajoutés entre crochets. En revanche, ont été respectés les néologismes et la syntaxe emprunte de germanismes.

Des notes de bas de page viennent compléter l’information du lecteur présent et à venir.

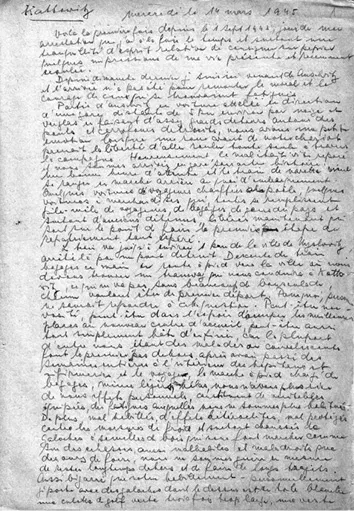

Première page du manuscrit de Jean Oppenheimer,

mercredi 14 mars 1945.

Katowice, mercredi le 14 mars 1945

Voilà la première fois depuis le 1er septembre 1943, jour de mon arrestation, que j’ai à la fois le temps et surtout une tranquillité d’esprit relative de consigner sur papier quelques impressions de ma vie présente et récemment écoulée.

Depuis dimanche dernier, je suis ici venant d’Auschwitz , et l’arrivée n’a pas été pour remonter le moral et le courage de ceux qui se trouvaient fatigués.

Partis d’Auschwitz en voiture attelée en direction d’une gare distante de 5 km environ par neige et verglas en faisant d’assez grands détours autour des ponts et carrefours détruits, nous avions une petite émotion lorsqu’une roue avant de notre chariot prenait la liberté d’aller rouler toute seule à travers la campagne. Heureusement le mal était vite réparé, et nous sommes arrivés en gare sans autre histoire. Une bonne heure d’attente et le train de navette vient se ranger en marche arrière au quai d’embarquement. Quelques voitures de voyageurs chauffées au poêle, quelques voitures à marchandises qui toutes se remplissent pêle-mêle de voyageurs, de bagages, de gens du pays, et, surtout d’anciens détenus, libérés maintenant, qui sont sur le point de faire la première étape du rapatriement tant espéré.

Le train va jusqu’à environ un kilomètre de la ville de Myslowitz, arrêté là par un pont détruit. Descente du train, bagages en main, en route à pied vers la ville où nous devons trouver un tramway qui nous conduira à Katowice, ce qui ne va pas sans beaucoup de bousculade, chacun voulant être du premier départ. Pourquoi ? Personne ne saurait répondre à cette question. Peut-être nervosité, peut-être dans l’espoir d’occuper les meilleures places au nouveau centre d’accueil, peut-être aussi tout simplement hâte d’en finir, car la plupart d’entre nous, étant des malades ou convalescents, font le premier pas dehors après avoir passé des semaines entières à l’intérieur des hôpitaux et infirmeries, et le voyage, la marche à pied, chargés de bagages, même légers, car hélas nous n’avons plus rien de nos effets personnels, constituent de véritables équipées, des fatigues auxquelles nous ne sommes plus habitués. De plus, mal habillés d’effets hétéroclites, mal protégés contre les morsures du froid, et surtout chaussés de galoches à semelle de bois qui nous font marcher comme sur des échasses, aussi malhabiles et maladroits que des ours de foire, nous ne sommes guère en mesure de rester longtemps dehors et de faire de longs trajets.

Aussi bigarrée que notre habillement est notre troupe — personnellement je porte, avec des galoches dont le dessus est de toile blanche, une culotte de golf verte trois fois trop large, ma veste civile brune à fines rayures rouges sur laquelle j’ai enfilé ma veste militaire italienne en gros drap vert, des gants et un béret rayés gris et bleu, et un cache-col beige coupé dans ma couverture, un sac à dos de fortune, et mes couvertures roulées en bandoulière. Hommes, femmes, valides et clopinant, Français, Italiens, Allemands, Polonais, Grecs, Belges, Hollandais et Tchèques, tous s’en vont, qui isolément, qui en groupe, au gré des sympathies ou du hasard, à la conquête de la liberté promise et dont il ne nous reste plus qu’un très vague souvenir. Drôle de file, drôle d’équipe qui suscite la curiosité des habitants qui ne se gênent pas de nous dévisager avec insistance.

Environ 2 km à pied jusqu’au centre de la ville, et la station de tramway qui doit nous emmener à Katowice, distant de 11 km. Pris d’assaut, je suis malheureusement séparé de mon compagnon de voyage, et enfoncé entre des voyageurs et des bagages comme une sardine dans sa boîte. Tramway remarquable d’ailleurs par sa rapidité et douceur de manœuvre. À Katowice, à la descente, j’attends mon camarade Édouard qui doit suivre avec la rame suivante, mais, comme toujours quand on ne sait où aller et que rien n’est indiqué ni organisé d’avance, il ne descend pas au même arrêt, ce qui me fait rester un bon quart d’heure au coin de la rue pour rien, objet de curiosité de tous les passants et promeneurs dominicaux. Quelques-uns même m’interrogent d’où je viens et m’indiquent le chemin à prendre pour le camp de passage qui est à proximité immédiate de la Ferdinandsgrube, mine de charbon apparemment assez importante. De nouveau clopinant sur la neige gelée, avec des souliers à semelle de bois et les pieds abîmés, pour environ une petite demi-heure. Le bureau d’inscription à la Kommandantur est fermé, en raison du dimanche, et, sans autre formalité ni procès, on nous envoie dans une école servant d’hébergement provisoire. Là alors, c’est épatant et tout ce qu’il y a d’encourageant. Une pièce vide, froide, et un seul renseignement : les arrivants, tant qu’ils ne sont pas inscrits et par conséquent n’ont pas de numéro à montrer, ne reçoivent pas de manger. Par bonheur je retrouve mon camarade, et à partir de ce moment rien ne nous séparera plus.

Pas d’histoire, on ne se laisse pas faire comme ça. D’abord on se réserve une place, par terre, pour y passer la nuit et ensuite on casse la croûte. Parti le matin à 6 heures, donc depuis environ 5 heures du matin jusqu’à maintenant, il est au moins 13 heures, nous n’avons rien mangé, mais nous avons nos provisions de route, consistant en une ration de pain, une assez bonne tranche de lard et un peu de sucre. La viande en conserve, un kilo pour 18 personnes, a déjà disparu dès le matin. Ce repas expédié, et confiant la surveillance des bagages et de la place retenue à des camarades, nous voilà en route pour le réfectoire, où l’on nous avait dit qu’on distribuerait du manger aux hébergés tout alentour qui y viennent trois fois par jour toucher leur rata. Nous autres Français, débrouillards par nature et ayant été dans une bonne école pendant assez longtemps, n’avons pas froid aux yeux, et nous voilà dans la file. Quand il faut montrer les numéros, le hasard nous aidant nous met en face d’un surveillant français qui nous comprend en deux mots et un seul mouvement. Il sait que nous avons faim, et nous sommes déjà en haut de l’escalier, même les jambes lourdes et malades ont été oubliées pendant cinq minutes. Deux grandes salles, des tables et des bancs. Chacun y reçoit dans des assiettes ou des gamelles propres, une soupe à l’orge ou des flocons avec des morceaux de pommes de terre et des dés de viande ou de saucisse, suivie d’un légume de même aspect (deux cuillerées). Service rapide et expéditif, mais tout le monde mange. Le matin il y a une soupe à peu près pareille avec du café sucré, le soir idem. Le repas pris, nous retournons à notre campement, où, fatigué par le voyage et les longues stations debout, je m’allonge aussitôt et laisse aller, le soir, mes copains à nouveau à la resquille d’une soupe. Couché sur les planches, enroulé dans mes trois couvertures, je trouve moyen de bien dormir toute la nuit comme un loir pour être frais et dispos le lendemain qui est encore fertile en démarches et surprises.

Partis nous deux, c’est déjà une habitude, resquiller un repas du matin, au retour nous rencontrons et...