CHAPITRE V

Professionnels de la politique

Le vrai politique, c’est celui qui sait garder son idéal tout en perdant ses illusions.

John Fitzgerald Kennedy

Quel est le rôle du député et qu’est-ce qui distingue son travail du pouvoir exécutif dont le gouvernement est responsable ? Le député exerce trois fonctions principales, dans un style qui reflète inévitablement sa personnalité, sa formation, son parti d’appartenance, les responsabilités qui sont les siennes au sein de celui-ci et la région qu’il représente. Législateur, il étudie, analyse et vote les projets de loi présentés au parlement ; contrôleur de l’action gouvernementale, il interroge le gouvernement sur ses actions ; intermédiaire entre ses électeurs et l’administration publique, il s’assure que sa communauté et ses concitoyens reçoivent leur juste part des programmes mis en place par le gouvernement. Il est à la fois ombudsman, médiateur, agent d’information, animateur et représentant de l’ensemble de ses électeurs au-delà de toute partisanerie ou appartenance politique.

Une fois élu, le député doit pouvoir compter sur ses propres capacités, car, en tant que représentant des citoyens, il est relativement autonome dans l’exercice de son mandat. Ses commettants tiennent pour acquis que, s’il est à leur écoute, il fera part de leurs commentaires aux autres députés et au gouvernement. À titre de mandataire du peuple, il jouit de certains privilèges, dont son droit de parole et l’immunité parlementaire, ce qui lui permet de mener son mandat à bien, en toute indépendance. De façon générale, il ne peut être poursuivi, arrêté ou emprisonné pour les propos tenus dans l’exercice de ses fonctions.

Dans ses contacts avec ses concitoyens, il doit pouvoir clarifier les problèmes que connaît la société afin qu’ils comprennent la complexité des enjeux, saisissent les choix politiques possibles et évaluent les plus réalistes. Faire de la politique relève beaucoup de la pédagogie. C’est ainsi qu’il devra convaincre ses commettants du bien-fondé des positions de sa formation politique ou du gouvernement et expliquer ses choix à partir de ses propres valeurs, croyances et opinions. En un mot, le travail du député est celui d’un pédagogue qui écoute et comprend ses concitoyens. Il peut encore aider ces derniers à mieux saisir les défis sociaux afin qu’ils fassent, le moment venu, les meilleurs choix possibles tout en s’assurant qu’ils en comprennent les enjeux et les conséquences. Cette responsabilité que nous assignons aux élus doit bien entendu être partagée par les autres acteurs de la scène démocratique, les journalistes et les citoyens eux-mêmes.

En démocratie, des hommes et des femmes issus de divers milieux sociaux se mettent au service de leurs concitoyens qui peuvent, s’ils les élisent, profiter de leur engagement. Le travail de ces personnes finit par toucher aux innombrables facettes de la réalité quotidienne et, en ce sens, requiert de nombreuses habiletés. Chaque citoyen a sa propre perception des choses et ses attentes à l’égard de son député. D’ailleurs, de nombreux théoriciens de science politique et certains parlementaires ont souligné les qualités requises pour accomplir ce travail avec succès, ce qui se traduit par une longue liste de compétences, d’aptitudes et de motivations.

Sans entrer dans le détail et sans vouloir dresser une typologie, mentionnons que ces habiletés sont généralement associées à un savoir-faire acquis par l’expérience ainsi qu’à des aptitudes personnelles qui permettent de choisir les moyens appropriés pour réussir dans un travail composé de tâches très variées. Ces habiletés sont à la fois d’ordre mental, cognitif et social. Quant à l’aptitude, elle peut se définir comme une qualité correspondant à un état d’âme, une émotion ou un sentiment qui rend possibles certaines performances. Les intérêts d’un individu sont des dispositions de l’esprit et du cœur qui amènent un état d’attention inspiré par ce qu’il juge important, captivant et susceptible de répondre à sa curiosité. Avoir le goût de la politique requiert un certain type de personnalité, une configuration particulière d’habiletés, d’aptitudes, d’intérêts et de motivations que nous tenterons de décrire.

Pour ce qui est des motivations, il s’agit d’un ensemble de facteurs dynamiques qui orientent l’action vers un but donné et qui provoquent chez le sujet un comportement précis ou modifient le schéma de son comportement présent.

La motivation de l’action

Comme nous abordons dans cette partie les divers acteurs de la dynamique politique, décrivons, pour mieux comprendre leurs comportements, ce qui nous motive dans nos décisions et quels sont les moteurs qui donnent naissance à l’action. Une telle grille d’analyse facilite l’observation et la compréhension de nombreux phénomènes humains.

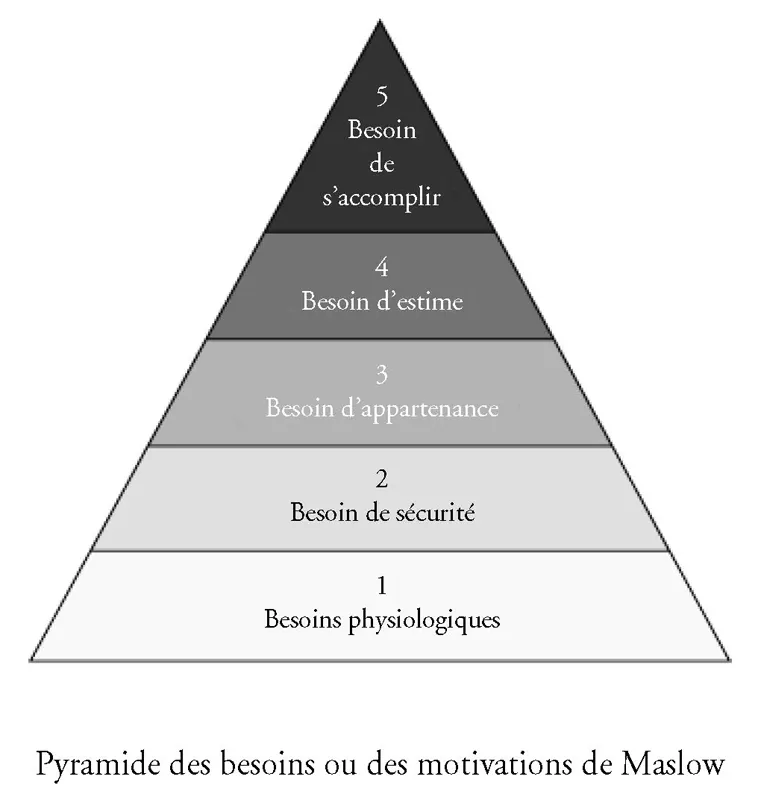

En raison de sa simplicité, mais également pour sa logique et sa pertinence, nous retiendrons la théorie du psychologue humaniste américain Abraham H. Maslow sur la motivation humaine, qui a imaginé une typologie des besoins humains fondamentaux sous la forme d’une pyramide à cinq niveaux. Ces cinq catégories de besoins ou de motivations sont les besoins physiologiques (manger, boire, respirer), le besoin de sécurité (être en sécurité physique/psychologique/financière, vouloir être protégé, vivre sans crainte), le besoin d’appartenance (vouloir faire partie d’un groupe, être accepté), le besoin d’estime de soi (confiance en soi, autonomie, être reconnu, aimé ou apprécié par les autres) et le besoin d’actualisation ou de réalisation de soi (s’actualiser dans un engagement, une œuvre ou un travail). Un grand nombre de psychologues ont reconnu que ce schéma permet de rendre compte de nombreux comportements humains.

La pyramide se caractérise surtout par sa dynamique interne. Le psychologue estime en effet que les besoins les plus fondamentaux doivent être satisfaits (physiologiques, puis de sécurité) avant de pouvoir passer à un ordre supérieur (successivement, besoins sociaux ou d’appartenance ; estime de soi et actualisation ou réalisation de soi). On ne peut pas satisfaire ses besoins de niveau supérieur si ceux de niveau inférieur ne sont pas assouvis. Dans un ordre hiérarchique, certains besoins précèdent donc les autres en termes d’ordre et d’importance. Tant qu’un individu est pris par des besoins urgents de survie (manque de nourriture ou insécurité), il lui est difficile de consacrer ses efforts à devenir un membre actif de sa collectivité et à susciter l’estime des autres. Si ces derniers besoins ne sont pas satisfaits, il ne sera pas non plus dans des dispositions pour chercher à s’actualiser ou à se réaliser dans un travail, ou dans tout autre engagement personnel. Telle est la nature hiérarchique de la dynamique proposée par l’auteur. Au fil des ans, un grand nombre de chercheurs en psychologie et en sociologie ont utilisé et approfondi la théorie de Maslow sans toutefois en toucher les fondements.

Besoins physiologiques

Compte tenu du caractère fondamental des besoins physiologiques, leur importance est décisive. Dans une société en guerre ou en situation d’oppression, on ne pense qu’à survivre au jour le jour. C’est malheureusement une réalité, encore de nos jours, pour de nombreuses communautés qui vivent dans la plus profonde pauvreté et insécurité, dans un contexte de guerre ou de domination. On est très loin, là, d’imaginer se consacrer à la satisfaction des besoins supérieurs ou se préoccuper d’améliorer le système politique puisque toutes les énergies sont mobilisées par la satisfaction des besoins essentiels : boire, manger, dormir, se réchauffer. En un mot, survivre. Dans les sociétés démocratiques contemporaines, nous avons, en général, la chance de voir l’ensemble de ces besoins relativement bien satisfaits.

Besoin de sécurité

Tout autant essentiels que les premiers et se manifestant de façon un peu similaire, les besoins de ce deuxième niveau sont aussi primaires. En général bien satisfaits dans nos sociétés, ils sont encore loin d’avoir atteint un niveau satisfaisant dans les sociétés en voie de développement. Encore qu’il faille être prudent dans nos affirmations, car une crise économique majeure, comme celle de 1929, et, à un moindre degré, les soubresauts des dernières années en ont placé plusieurs dans des difficultés économiques importantes dont l’effet a été d’augmenter l’insécurité, le recours aux banques alimentaires ou la crainte de perdre sa résidence. Nul ne connaît l’avenir et l’émergence de telles situations dramatiques demeure possible. En cherchant à satisfaire ses besoins de sécurité, l’individu organise sa vie et s’assure d’avoir un logement, des revenus relativement fixes, une stabilité d’emploi, des conditions de travail sans danger, une sécurité physique (une vie sans agression ou violence), une stabilité familiale et personnelle. Compte tenu de leur importance primaire, plusieurs de ces besoins sont inscrits dans les chartes des droits ou dans les constitutions des pays démocratiques.

Besoin social ou d’appartenance

Le besoin d’intégration dans un groupe met en évidence le fait que l’homme est un « animal social ». C’est là un besoin atavique. Naissant dans un milieu familial qui l’encadre dès ses premiers pas dans la vie, l’être humain cherche ensuite à se faire des amis, à créer sa propre famille, à se faire accepter dans son milieu de travail. Il a besoin de se sentir appartenir à un univers social. D’où vient ce besoin psychologique profond qui guide nos comportements ? Tout individu a besoin d’être accepté et reconnu, d’aimer, d’être aimé et considéré, et enfin de s’exprimer et de communiquer. La recherche d’appartenance a essentiellement un objectif égocentrique qui vise la satisfaction de ses propres besoins et attentes. Bien que cela puisse être paradoxal, tout en étant tourné vers son milieu social, l’individu est bien plus concerné par les avantages de cette sociabilité pour lui-même.

En quoi l’environnement social est-il essentiel au fonctionnement psychologique des individus ? Tout humain est incontestablement l’objet d’une dépendance sociale. De façon pratique, il a d’abord besoin des autres pour réaliser ses projets : obtenir de l’information, acquérir des compétences, disposer de biens matériels indispensables, etc. Sur le plan cognitif, il a aussi besoin des autres pour apprendre et évoluer, pour vivre et nourrir ses sentiments et émotions lors de ses interactions, pour construire lui-même sa connaissance du monde et dégager avec le temps et l’expérience sa vérité. Au niveau de la dépendance identitaire, nous devenons nous-mêmes en réagissant à ce que les autres perçoivent de nous. Autrement dit, nous valons souvent, à nos propres yeux, ce que les membres de notre entourage nous communiquent. Ce besoin d’approbation peut être, dans certains cas, la manifestation d’un doute sur nos propres capacités, d’une faible estime de soi ou d’une fragilité psychologique. On cherche alors à combler un manque par des marques d’approbation des autres.

La solitude et l’isolement peuvent s’associer à un accroissement de l’anxiété et à l’apparition de nombreux désordres psychologiques. Pensons ici aux conséquences négatives de la solitude chez les enfants, les personnes âgées ou les gens vivant en marge de la société. Jusqu’à un certain point, il en va de même pour tout individu. Récemment, une journaliste concluait dans un reportage que d’avoir des amis est bon pour la santé. En effet, le réseau d’amis a une grande importance et influence toutes les facettes de nos vies, car ceux-ci permettent de la rétroaction et servent de critère de comparaison.

Besoin d’estime de soi

Le besoin d’estime se distingue en deux facettes quelque peu différentes mais successives dans le temps. Le premier niveau concerne la reconnaissance et le respect qui nous viennent de notre entourage : le statut social, la gloire, les diverses formes de respect, l’attention qui nous est portée, etc.

Chacun souhaite qu’on lui démontre à quel point il est important. Tout le monde veut être reconnu pour ses activités, son travail, son bénévolat ou pour diverses autres raisons. Être reconnu, c’est aussi la condition de base pour être ensuite respecté par les autres. Sans tomber dans une forme de narcissisme anormal, cet amour qui nous est prodigué de l’extérieur constitue la réponse attendue à un insatiable besoin de reconnaissance. La notoriété concède un prestige, ce qui n’est pas du tout négligeable à ce niveau de besoins. Les relations prestigieuses, être le point de mire, l’objet d’une certaine dépendance de son entourage, avoir l’attention des médias, des invitations à diverses activités protocolaires, tout cela nourrit ce grand besoin de reconnaissance et fournit à l’individu un positionnement social enviable. Il faut se demander s’il ne s’agit pas de répondre à un manque de confiance en soi ou, plus précisément, de moyens pour construire cette confiance en soi si nécessaire pour accéder à des niveaux supérieurs de motivation liée au développement personnel ou à l’actualisation de ses propres capacités.

Les marques d’estime ou la reconnaissance reçues des autres sont une dimension importante dans la vie des politiciens. S’ils recherchent l’approbation publique et souhaitent être connus et reconnus, c’est dans l’espoir d’acquérir une notoriété dans leur milieu. Le fait que plusieurs milliers de personnes aient appuyé leur candidature, de préférence à celle de tous les autres candidats, n’est pas sans effet sur la satisfaction des besoins d’estime. L’élu se voit donc confier, par ses concitoyens, la responsabilité toute particulière, voire même unique dans sa circonscription, de les représenter et de parler en leur nom au sein du parlement. Cette notoriété confère au représentant des bénéfices psychologiques indéniables. Il occupe alors une fonction ayant une plus grande visibilité que celle de tous les autres citoyens et devient connu dans son entourage, ce qui trace la voie au développement de « son estime de soi ». Un danger guette cependant le représentant qui a acquis cette notoriété, celui de se sentir supérieur aux autres, de créer une distance psychologique avec ses commettants, de manifester une certaine condescendance à leur égard. Il faut rappeler à l’élu que son mandat lui a été confié par ses concitoyens et que s’ils n’avaient pas été là pour l’appuyer, il ne serait pas leur représentant. Éviter la grosse tête, garder les pieds sur terre et être un égal parmi les égaux ne sont que quelques unes des règles de base à se remémorer à l’occasion.

Cette avidité de reconnaissance publique fait que tous les individus, et plus encore les politiciens, craignent particulièrement de « perdre la face ». Ils veulent paraître continuellement compétents, intelligents, informés sur tout, vaccinés contre l’erreur, avoir toujours raison et être une présence agréable aux yeux des autres dans les rencontres mondaines. Tout cela pour faire bonne figure, car ils craignent que toute faille de leur part engendre sarcasmes, mépris et rejet. Quelle honte s’ils sont pris en défaut ! Le regard de l’autre est alors très difficile à vivre, car l’estime de soi est profondément blessée. La honte est une réalité qui, souvent, au lieu de pousser au rebondissement, paralyse en remettant en cause les fondements de la perception de sa propre valeur en tant qu’individu.

Imaginez le choc psychologique vécu par un élu qui perd une élection. Pour lui, c’est une forme de désaveu de ceux qui l’ont pourtant choisi et apprécié au cours des dernières années. Celui qui fait face à cette expérience peut être facilement désorienté par ce qui se passe, frôler la dépression et devoir enfin faire un deuil. Cette période critique le ramènera sans doute à ses besoins plus primaires d’appartenance (se rebâtir un réseau social, retrouver l’importance de la famille et des vrais amis) et de sécurité (rechercher un emploi, réévaluer sa situation financière).

Le second niveau du besoin d’estime, supérieur dans l’échelle de Maslow, concerne le respect de soi-même, la confiance en ses capacités, le sentiment de sa propre compétence, le goût de relever des défis, la maîtrise de son environnement, l’autonomie et l’amour de la liberté. Dans ce niveau, l’estime de soi est beaucoup plus profonde, solide et stable à travers le temps, et ce, malgré les intempéries auxquelles nous devons faire face au cours de nos vies. On touche là aux fondements de l’actualisation de soi.

Si l’homme a besoin d’être respecté par les autres, c’est pour ensuite se respecter lui-même en s’appuyant sur le fait que d’autres lui auront manifesté un tel sentiment d’appréciation. Il a alors besoin de croire lui-même en ses capacités. Fondamentalement, l’engagement politique implique nécessairement le désir d’exercer le pouvoir pour être ensuite capable d’orienter le développement de la société. Pour le politicien, son élection lui donne accès à un pouvoir qu’il peut utiliser à la fois pour le bénéfice de ses concitoyens, mais aussi pour construire sa propre estime de soi. Le pouvoir est tout à fait admissible et souhaitable dans la démarche de développement personnel du politicien. Ce qui l’est moins, ce sont les abus de pouvoir et les détournements à des fins inacceptables.

Dans toute interaction, il y a un désir plus ou moins conscient d’exercer son pouvoir en cherchant à influencer, à organiser ou à convaincre les autres. L’investissement émotionnel est bien présent dans ce type de rapport psychologique. À cet égard, les élus étant plutôt volontaires, les succès obtenus suscitent à nouveau la reconnaissance, qui à son tour vient confirmer l’estime de base. Tout échec est cependant source d’une grande frustration. Dans le climat de concurrence qui caractérise le milieu politique, ceux qui s’y aventurent doivent pouvoir compter sur une bonne dose d’estime de soi et une grande confiance en leurs capacités. C’est pourquoi de fortes personnalités sont nécessaires pour faire face aux conflits inhérents aux débats politiques et à la prise de décision.

Besoin d’actualisation et de réalisation de soi

Quand les besoins des niveaux inférieurs ont été progressivement satisfaits, l’indivi...