eBook - ePub

Neurophilosophie de l’esprit

Ces neurones qui voudraient expliquer le mental

- 224 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

À propos de ce livre

Est-il aujourd'hui possible d'expliquer le mental à partir du cerveau ? Où est le problème, diront les uns, puisque la mécanique neuronale est celle qui le crée ? Comment seulement espérer, rétorqueront les autres, que la complexité de l'esprit puisse être fondée sur le seul fonctionnement cérébral ? S'appuyant sur des siècles d'histoire et de philosophie des sciences, et surtout sur un examen des données expérimentales récentes, Pierre Buser établit ici une sorte de bilan, dégageant plusieurs problématiques distinctes et bien actuelles : comment définir la conscience, ce site supposé abriter notre vécu subjectif, à nouveau reconnu comme instance fondamentale de l'esprit chez l'homme et aussi chez l'animal ? Que sait-on aujourd'hui de l'inconscient, ce domaine où se trouvent amassés tant d'acquis de notre intellect, de notre vie cognitive et affective ? Et que nous apprennent, par exemple, l'hypnose ou la méditation sur le fonctionnement de notre esprit ? Pierre Buser est professeur émérite de neurosciences de l'université Pierre-et-Marie-Curie de Paris. Il est membre de l'Académie des sciences. Il a notamment publié Cerveau de soi, cerveau de l'autre, L'Inconscient aux mille visages et Le Temps, instant et durée (en collaboration avec Claude Debru).

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.

Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.

Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.

Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Oui, vous pouvez accéder à Neurophilosophie de l’esprit par Pierre Buser en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences biologiques et Neurosciences. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.

Informations

Chapitre 3

Pluralité des niveaux

de conscience

de conscience

Tenter de délimiter la conscience et d’examiner les traits généraux de son existence et de sa nature n’épuise pas la problématique. Nous plaçant à une autre échelle, il convient maintenant d’en distinguer et d’en discuter les niveaux différents. Assez peu de philosophes ont abordé ce difficile problème du « combien de modalités différentes de conscience ? ». Nous tenterons de faire un état des lieux, au moins partiel, car les idées évoluent vite dans ce domaine. Pour s’en tenir à l’homme, il est en général acquis désormais que la conscience est, à des subtilités près, à deux niveaux : la conscience dite de fond, ou de base, ou large, ou primaire, qui nous permet de vivre nos perceptions, nos actions et nos pensées, et la conscience réflexive, dite aussi autoconscience, self-conscience ou métaconscience, grâce à laquelle, par l’introspection, nous nous connaissons nous-même en tant que percevant, agissant et pensant. Au cours de notre discussion sur cette diversité, une autre évidence s’est également imposée : la nécessité de la phylogenèse. Car la conscience n’est plus actuellement considérée comme la seule affaire d’humains, certains animaux y auraient droit, mais sous quelle forme ? Il est clair qu’en y adhérant notre position est nettement opposée à la conception généralisée de Descartes, puis de La Mettrie et d’autres encore, de l’animal-machine, qui nous paraît d’un autre âge.

La conscience primaire

« Qu’as-tu, Balthazar, à tourner autour de moi ? Devinerais-tu par hasard que je m’occupe pour l’heure de l’esprit de tes congénères ? »

Il y a un demi-siècle, Alfred Fessard (1954) expose ses vues sur une forme d’expérience consciente qu’il qualifie de « primaire », car relevant d’une activité intégrative cérébrale de base ; celle-ci, bien entendu, n’en représente qu’une fraction, variable selon l’espèce animale1. Ce faisant, Fessard fait en somme le pari qu’une telle instance mentale, aujourd’hui également appelée conscience de fond ou de base, existe effectivement non seulement chez l’humain, mais aussi dans une partie au moins du règne animal2, mais à quel niveau phylogénétique est-elle apparue ? Inévitablement s’ensuit un débat sur le niveau de cette conscience de base chez l’animal, et dans quels groupes, ce qui est une façon moderne et plus concrète de reposer la question, ô combien traditionnelle et quasi populaire et même humoristique : « Les animaux ont-ils de l’esprit ? »

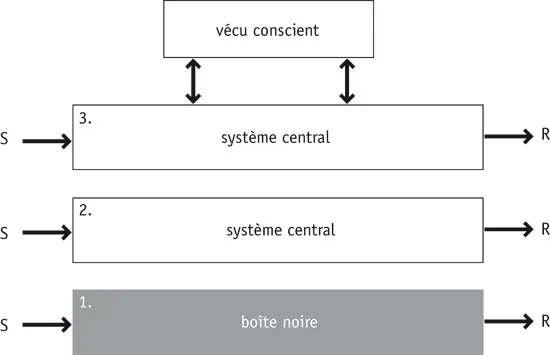

Les idées progressant, il s’est écoulé, au fil de cette prise d’intérêt scientifique pour la psychologie de l’animal, qui ne date guère que d’un siècle et demi, un long épisode au cours duquel, tout en s’intéressant aux comportements d’espèces variées et en les décrivant soigneusement, les psychologues animaliers, sans doute animés du souci de ne pas sortir d’un matérialisme de bon aloi, ne concevaient le non-humain que comme une « machine », certes complexe, mais sans esprit. C’est ainsi que sont nées certaines grandes théories sur l’apprentissage, d’abord avec Pavlov, puis avec les béhavioristes essentiellement d’outre-Atlantique, de Watson à Skinner (voir chapitre premier). Pour les uns et les autres, le problème d’une conscience animale ne doit pas être évoqué. À telle enseigne que, pour les béhavioristes les plus rigoureux, et contrairement en cela même à l’école russe, il ne peut pas être question de se poser le problème des mécanismes internes de tel ou tel comportement, l’organisme devant être considéré comme une boîte noire. Cette attitude excessive jusqu’à l’absurde a disparu progressivement pour faire place à des conceptions de la mécanique cérébrale qui, sans l’imposer bien sûr ou même le rejetant, autorisent a minima un questionnement sur un possible mental animal. C’est ainsi que se sont mises progressivement en place des conceptions plus subtiles de la dynamique stimulus-réponse d’un organisme animal, autrement dit de sa réponse comportementale à une incitation ou à une situation donnée. Très schématiquement, on peut volontiers imaginer trois modalités d’analyse, esquissées par la figure ci-dessous.

Dans la première modalité (niveau 1), seuls sont considérés le stimulus S et la réponse R, l’organisme étant la « boîte noire » classiquement évoquée par les écoles béhavioristes. Dans la modalité suivante (2), l’analyste ouvre la boîte noire et se propose de découvrir, entre S et R, un certain nombre de mécanismes neuronaux, opérateurs centraux en principe tous accessibles à l’investigation physiologique instrumentale, qui ont varié selon l’époque et sont toujours encore objet d’analyse. C’est là la pensée moderne purement matérialiste la plus acceptée aujourd’hui. Toutefois, l’analyse peut se compliquer dans la mesure (3) où l’on risque cette fois une hypothèse supplémentaire, à savoir que se déroule, en parallèle de l’opération physiologique centrale ou se substituant à elle, une expérience de vécu subjectif. Insistons vivement : cette dernière instance reste purement hypothétique, pratiquement non analysable chez l’animal jusqu’à ce jour, mais nous la supposons, avec d’autres, exister à partir d’un certain niveau phylogénétique. Il est raisonnable de penser que, phylogénétiquement, la conscience serait très élémentaire et fruste au voisinage de son niveau initial d’apparition pour se complexifier dans les étapes de plus en plus élevées de l’évolution, à l’exemple d’autres fonctions3. La conscience ne se présenterait donc en aucun cas comme un processus en tout ou rien, le long des lignées phylogénétiques. Nous acceptons cette hypothèse, tout en reconnaissant l’absence de moyens directs et objectifs, ce qui nous réduit à des indices collatéraux (Millner et -Goodale, 1995 ; Rossetti, 1997). Pour nous référer aux philosophes, deux questions se posent donc inévitablement : 1) pouvons-nous déterminer quels animaux ont une conscience ? 2) quelle est la nature de leur expérience subjective (Proust, 2003) ? Ces questions ont aussi été posées par Griffin (2001) qui parle d’« éthologie cognitive » et examinées par Allen (2011).

Figure 5. De la boîte noire au vécu conscient.

Schéma résumant trois points de vue que l’on peut adopter vis-a-vis d’un animal a un niveau élevé d’évolution (carnivore ou primate par exemple). Selon (1), le behavioriste ne jugera que le comportement de l’individu résultant de l’opération [stimulus S → réponse R], l’intermédiaire interne n’étant considère que comme une boite noire dont l’analyse n’est pas à retenir. Selon (2), on prend, au contraire, en compte la réalité d’un opérateur central dont on analysera le fonctionnement. Cette condition (2) ne suppose que des mécanismes physiologiques et psychologiques accessibles a l’analyse scientifique. Selon (3), il est reconnu à l’individu un mécanisme de perception et d’action conscientes, autrement dit un vécu subjectif qui, en parallèle, accompagne les opérations en cours.

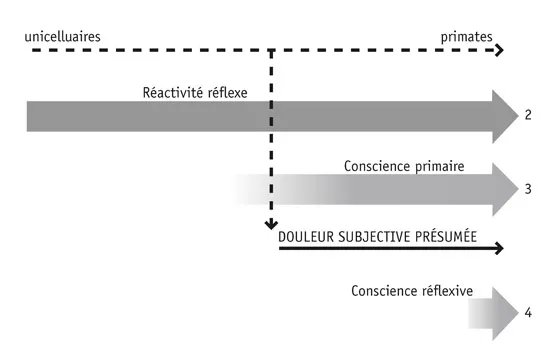

Comme conséquence de cette prééminence de la phylogenèse concernant la conscience de fond, la douleur en tant qu’expérience subjective pourrait bien en dépendre. Un animal qui a une conscience primaire aurait des expériences subjectives d’autant plus précises que son espèce serait plus évoluée. En poursuivant l’idée, on pourrait imaginer que, dans une certaine partie du règne animal (impossible à déterminer actuellement) qui serait privée de conscience primaire ou chez laquelle elle serait encore très élémentaire, la réaction comportementale à la douleur serait uniquement une manifestation de la mécanique « réflexe » : stimulus → réponse sans conscienciation l’accompagnant, tandis que, chez l’animal devenu phylogénétiquement « conscient », cet automatisme commencerait à être doublé d’une impression subjective de douleur – et donc peut-être de souffrance, au sens le plus humain et le plus banal du terme. Le fait que la réaction réflexe soit ou non accompagnée d’un vécu douloureux ne serait cependant pas accessible à l’observation directe – d’où les interminables et insolubles discussions et polémiques sur la souffrance animale (voir aussi plus loin). La figure 6 ci-dessous schématise, entre autres informations, ce parallélisme supposé entre conscience primaire et évolution.

Figure 6. Phylogenèse hypothétique des consciences.

Diagramme délimitant hypothétiquement le domaine du réflexe et ceux du vécu subjectif dans l’échelle animale, en particulier pour la douleur. On a place en haut l’axe phylogénétique, des unicellulaires aux primates (bien entendu, cet axe est simplifie presque a l’excès, au point de ne pas prendre en compte l’existence d’espèces peut-être très évoluées chez les invertébrés, tels certains céphalopodes). On situe selon (2) l’existence de réactions dites « réflexes » a des stimulations, en particulier a la douleur, cela quel que soit le niveau phylogénétique (y compris l’homme). (3) situe le domaine d’apparition progressive de la conscience primaire a partir d’un certain niveau phylogénétique non détermine actuellement, avec l’hypothèse complémentaire de l’apparition concomitante du vécu douloureux. (4) figure l’apparition « explosive » de la conscience réflexive, chez l’homme et, semble-t-il maintenant aussi, en fin du phylum chez certaines autres espèces évoluées. Notons bien que l’hypothèse concernant le niveau d’apparition de la « douleur animale » est purement hypothétique. Elle est simplement raisonnable !

Le problème des qualia

Peut-on, maintenant, diviser la conscience de base chez l’humain ? Assez naturellement s’est imposée peu à peu l’idée que la conscience de base était une instance complexe, comportant probablement plusieurs sous-ensembles, dont l’un, concernant l’expérience phénoménale, méritait un examen particulier. L’arrivée de discussions sur les qualia est un des éléments clés de la délimitation de la conscience primaire, et on ne les compte plus. Le terme est utilisé, semble-t-il, pour la première fois (1929) dans son sens moderne par le philosophe C. I. Lewis pour désigner précisément « à quoi ressemble » (« what is it like ») l’expérience subjective fondamentale vécue sous l’effet d’une incitation ou lors d’un état mental. De même, avait écrit Broad dès 1925, à supposer que l’on ait une théorie complète des propriétés de l’ammoniac, on ne pourrait pas pour autant prévoir son odeur. Après H. Feigl (1958) qui donne toute son importance à la pratique de l’« expérience » (acquaintance) par rapport à la simple connaissance, c’est Dennett (1993) qui parle des qualia comme de « données incommunicables à d’autres, non saisissables, sinon par son expérience propre, privée et inaccessible à des comparaisons interpersonnelles, appréhensibles immédiatement à la conscience ».

Sur le même sujet, Jackson (1982) prend le cas (imaginaire) de Mary, élevée depuis sa naissance dans un environnement strictement noir et blanc, dépourvu de toute couleur (Nida-Rümelin, 2010). Cette femme sait tout sur le fonctionnement du cerveau, sur les couleurs et le mécanisme de leur perception. Elle connaît tous les phénomènes physiques et physiologiques sur la vision des couleurs, mais n’a jamais eu l’expérience de leur vision. La première fois qu’elle est mise en présence d’un objet coloré dans le monde réel, elle fait manifestement une expérience nouvelle, celle d’un qualia – en l’occurrence, « comment c’est de voir une couleur ». Jackson en déduit que l’expérience consciente implique des propriétés non physiques et que celui qui a une connaissance physique complète d’un autre être conscient ignore s’il peut sentir les expériences sensorielles de cet autre. Dans la même optique, Nagel (1974) introduit sa fameuse chauve-souris et note : « Même en sachant tout sur son sonar, nous ne savons pas ce que c’est que d’être une chauve-souris et de percevoir un objet avec son sonar. » À son tour, Ned Block (Block et al., 1999) imagine qu’une population énorme qui imiterait l’organisation fonctionnelle d’un cerveau humain ne sentirait pas pour autant l’état mental interne de la douleur.

En bref, toutes ces expériences d’idées vont répétitivement dans le même sens, celui d’informations neurales qui ne sont pas interprétables en termes mentaux, ce qui correspond à des contacts du type neural → mental, c’est-à-dire O → S dans notre symbolique néodualiste. Elles nous font retrouver l’explanatory gap tant cité et dont nous avons déjà parlé (voir chapitre premier4). Pourtant, comme de juste, la discussion s’est poursuivie malgré tout. Par exemple, Dennett (1993) n’en est pas resté à ses premiers arguments – en fait, « Mary ne connaissait pas toute la physique » –, tandis que Churchland (1989), attaché au physicalisme5, a estimé que les centres visuels de Mary n’étaient probablement pas développés durant cette période de sa vie, etc. À notre avis, ces objections ne sont pas convaincantes, mais n’est-il pas normal que la discussion reste très âpre, car elle met sérieusement en question les matérialismes ?

Conscience P et conscience A

Parmi les théoriciens qui ont poussé plus avant la taxonomie, on peut retenir Ned Block (1989) qui, parlant de l’homme, mais sans ignorer l’animal6, dit voir dans la conscience de fond deux opérateurs distincts : la conscience phénoménale (qu’il nomme conscience P) et la conscience d’accès ou représentationnelle (dite conscience A). La conscience P désigne le domaine « expérientiel phénoménal » (sensations, désirs, émotions) – autrement dit, le domaine des qualia. La conscience A, elle, gouverne les propriétés intentionnelles7 (attention, attitudes propositionnelles, raisonnement, intention et contrôle d’actions éventuellement liées à telle sollicitation perceptive ou centrale), la disponibilité pour raisonner et guider rationnellement l’action et, dans notre espèce8, la parole. Block, dans sa longue discussion, reconnaît que l’opérateur A est en principe toujours transitif (la conscience d’action), alors que P, plus couramment intransitif (la conscience simplement expérientielle), peut aussi le cas échéant mener à l’acte. Pour lui, les deux consciences, A et P, opèrent en général simultanément, mais on ne...

Table des matières

- Couverture

- Titre

- Copyright

- Dédicace

- Sommaire

- Préface de François Gros

- Introduction

- Chapitre premier - Théories sur la structure de l’esprit

- Chapitre 2 - Il est temps de parler de la conscience

- Chapitre 3 - Pluralité des niveaux de conscience

- Chapitre 4 - L’inconscient cognitif et émotionnel

- Chapitre 5 - Sur certains états modifiés de conscience

- Chapitre 6 - Théories et modèles

- Conclusion

- Annexe

- Références bibliographiques

- Remerciements

- Du même auteur chez Odile Jacob