eBook - ePub

L' Extraordinaire Pierre-Gilles de Gennes

- 224 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

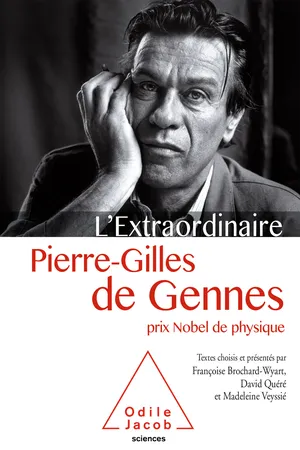

L' Extraordinaire Pierre-Gilles de Gennes

À propos de ce livre

Prix Nobel de physique 1991, Pierre-Gilles de Gennes a exploré un nombre impressionnant de domaines différents, de la supraconductivité aux cristaux liquides, de la « matière molle » aux polymères et à la mécanique des cellules biologiques. Comme Isaac Newton, à qui l'a comparé le jury Nobel, de Gennes fut un savant d'exception. L'homme lui-même n'était pas moins extraordinaire. Humour, sensibilité, opinions hétérodoxes, insatiable curiosité : il y eut un « style » de Gennes, que restitue fort bien ce livre conçu par trois de ses plus proches collaborateurs. On y perçoit la logique de son parcours de chercheur qui tenta toujours de créer des ponts entre laboratoire et industrie, comme entre science et grand public : à l'instar de Richard Feynman (prix Nobel 1965), Pierre-Gilles de Gennes avait le don de transmettre avec clarté des notions très complexes, et la volonté de rénover l'enseignement des sciences. Françoise Brochard-Wyart est biophysicienne à l'Institut Curie. David Quéré est physicien à l'ESPCI-Paris et à l'École polytechnique. Madeleine Veyssié est physicienne au Collège de France.

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.

Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.

Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.

Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Oui, vous pouvez accéder à L' Extraordinaire Pierre-Gilles de Gennes par Françoise Brochard-Wyart,David Quéré,Madeleine Veyssié en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Technologie et ingénierie et Biographies de sciences et technologies. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.

Informations

ISBN de l'eBook

9782738139337I

Le savant

CHAPITRE 1

Leçons

Leçon inaugurale au Collège de France

Après son élection à la chaire de physique de la matière condensée du Collège de France, P.-G. de Gennes donne le 10 novembre 1971 sa leçon inaugurale, suivant une coutume solennelle.

Monsieur l’Administrateur,

Mes chers collègues,

Mesdames, Messieurs,

Pour les alchimistes, l’air et le feu étaient insaisissables et subtils. La terre et l’eau étaient eux des éléments relativement familiers, susceptibles d’être travaillés et transformés. Aujourd’hui, les gaz et les combustions sont presque dépouillés de leur mystère. Mais la matière condensée, avec son nom qui sent la cornue, garde toujours certains secrets. On y range les cristaux, les verres, les fluides et quelques formes nouvelles que nous commençons seulement à entrevoir.

Leur unité est dans leur poids : il s’agit toujours d’objets massifs. Dans chaque cristal, ou dans chaque goutte d’eau, des atomes en nombre fantastique se trouvent proches les uns des autres et interagissent fortement entre voisins. La physique de la matière condensée est donc essentiellement une science des effets collectifs. Sur le plan pratique, précisément parce que ses matériaux sont flexibles et transformables, elle a modifié profondément les conditions de notre vie. Elle a reçu à ce titre des louanges excessives et des critiques amères ; son avenir même est incertain. Je voudrais saisir l’occasion qui m’est donnée ici pour analyser quelques aspects de cette incertitude.

Pour prendre un peu de recul et apprécier l’édifice à sa juste valeur, il faut revenir à la fin du XIXe siècle : à cette époque, on construit la tour Eiffel, mais on ignore totalement pourquoi les métaux, comme le fer, conduisent le courant électrique et sont opaques, alors que d’autres corps, comme le diamant ou le sel gemme, sont isolants et transparents. Il y a mille mystères de cette sorte. Ainsi, depuis plus de deux mille ans, on connaît la pierre d’aimant, depuis six cents ans – au moins dans notre monde occidental – on sait faire des boussoles, et depuis Coulomb (1736-1806), on sait exactement comment deux aimants s’attirent ou se repoussent ; mais qu’est-ce qu’un aimant ? La question reste posée.

Le mystère le plus impénétrable devait d’ailleurs apparaître encore un peu plus tard : en 1911, le physicien hollandais Kamerlingh Onnes, qui a su le premier produire de très basses températures, mesure la résistance électrique d’un fil de mercure et, en dessous d’une température critique, il trouve à sa grande surprise que cette résistance tombe brutalement à zéro ; un courant lancé dans une boucle de mercure persiste indéfiniment. Cette absence totale de friction, ou, comme nous le disons maintenant, cette superfluidité, est extrêmement choquante pour un physicien classique. Or le cas n’est pas unique. On le retrouvera plus tard sur presque tous les métaux et aussi sur un liquide, l’hélium 4.

Au total, à la fin de la période classique, on dispose d’un catalogue ordonné des propriétés macroscopiques de la matière. Mais chaque article du catalogue n’y est décrit que dans son aspect externe.

À partir de 1895, tout change, grâce aux nouvelles expériences faites à l’échelle microscopique. L’électron est découvert, et la structure atomique analysée. À partir de ces données se construit la nouvelle mécanique quantique. Grâce à elle, la matière condensée devient peu à peu intelligible.

Einstein et Debye interprètent les chaleurs spécifiques. Alan Herries Wilson explique la distinction entre métaux et isolants. Heisenberg lance une première description du ferromagnétisme.

La superfluidité, elle, est plus coriace. Mais, dans un livre prophétique, écrit en 1950, Fritz London en pressent le mécanisme : le fait que, à basse température, dans certains systèmes, de nombreuses particules occupent le même état rend les phénomènes quantiques observables en quelque sorte à l’œil nu, c’est-à-dire à l’échelle macroscopique. La portée du message de London n’est appréciée qu’assez lentement par la communauté scientifique. Mais par ailleurs Landau et Feynman construisent pour l’hélium la notion d’excitation élémentaire et interprètent une vaste gamme de propriétés étranges. Enfin, en 1957, un jeune chercheur fantaisiste, Cooper, réalise que, dans un métal, toute attraction entre électrons, si faible soit-elle, doit faire apparaître une association en paires, et la compréhension théorique et pratique des métaux supraconducteurs progresse alors à une vitesse fulgurante.

Il y a, dans tous ces travaux théoriques, une beauté qui peut difficilement être décrite. Certaines pages de Feynman sur ce que nous appelons les tourbillons dans l’hélium restent, après quinze années, présentes à ma mémoire comme un poème. Je pense aussi à un article de Landau et Ginzburg, dans lequel le concept fondamental de la superfluidité est retrouvé – par une voie distincte de celle de London – avec toutes ses conséquences essentielles qui ne furent d’ailleurs comprises et mises en œuvre que dix ans plus tard. La place historique de ce travail, qui créait une méthode et un style, est à l’échelon modeste de notre discipline, un peu comparable à celle que l’Arianna de Monteverdi1 occupe dans l’histoire de l’opéra. Comme à la cour de Mantoue, nous éprouvons parfois la divine surprise de voir naître un art nouveau. Et, qui plus est, nous avons la chance d’être simultanément spectateurs et acteurs. Un rôle de trois mots suffit à nous rendre heureux, mais ce rôle infime exige tout de même beaucoup de répétitions.

Ce fut précisément la chance de ma génération de venir à la physique après la guerre, donc dans des conditions relativement calmes, et de pouvoir s’initier patiemment à la lecture d’un Feynman ou d’un Landau. Ce fut aussi notre chance de trouver des maîtres : certains, et parmi eux Jean Laval, avaient réussi à préserver une tradition scientifique dans un pays déchiré. D’autres, plus jeunes et pour la plupart formés à l’étranger, en revenaient pour nous apporter les faits et les méthodes. Ils s’appelaient Abragam, Aigrain, Bloch, Friedel, Herpin, Messiah. Notre école française leur doit, pour une grande part, sa renaissance. Je suis profondément heureux de pouvoir dire aujourd’hui tout ce que je dois personnellement à leur enseignement et à leur exemple.

Je voudrais d’ailleurs associer à leurs noms celui de Mme Cécile DeWitt, fondatrice de l’école des Houches. À l’époque dont je parle, cette école venait d’être créée. Elle faisait coexister, dans les chalets d’une alpe pluvieuse, les étudiants que nous étions avec des chercheurs illustres tels que Pauli, Peierls ou Chew. Souvent, il faut l’avouer, les cheminements de la pensée d’un Pauli nous restaient impénétrables. Mais on quittait les Houches, fin août, avec dans la tête un véritable bourdonnement d’idées nouvelles. La vocation de beaucoup d’entre nous s’est cristallisée pendant de tels étés. Que Mme DeWitt trouve ici un témoignage de leur reconnaissance !

Toutefois, en présentant seulement, comme je viens de le faire, quelques grands thèmes et quelques grands noms de notre recherche, on donne trop l’impression d’une science harmonieuse et sûre, où les découvertes s’enchaînent sans heurt ; on risque de présenter la physique comme un verger paisible, cultivé selon des règles simples, grâce auxquelles l’arbre de la connaissance renouvelle régulièrement ses fruits. Or cette image est fausse. Comme l’a dit Bachelard : « Les forces psychiques en action dans la connaissance scientifique sont plus confuses, plus essoufflées, plus hésitantes qu’on ne l’imagine quand on les mesure du dehors, dans les livres où elles attendent le lecteur. »

En fait, il n’y a pas de jardin de la science, mais plutôt une jungle, dans laquelle erre une tribu nomade, fuyant les espaces qu’elle vient elle-même de brûler. Il est nécessaire d’insister sur les difficultés de cette progression, de citer des échecs et d’énumérer des obstacles.

En premier lieu, il faut reconnaître une faiblesse spécifique de notre physique, qui est l’absence de certaines interprétations quantitatives. Je vais tenter d’expliquer cette notion avec l’exemple des métaux supraconducteurs. Nous comprenons assez bien, grâce aux travaux que j’ai cités tout à l’heure, le mécanisme de cet extraordinaire état superfluide. Mais, malgré de courageux efforts, nous sommes encore incapables d’expliquer de façon tout à fait convaincante pourquoi tel métal, comme l’étain, est supraconducteur, alors que tel autre, comme le cuivre, refuse de le devenir, même aux températures les plus basses. J’ai gardé le souvenir d’une conférence internationale, déjà vieille de huit ans, où deux experts disputaient ardemment de ces questions. Le premier (un théoricien) était prêt à jurer que jamais un métal du groupe alcalin ne serait supraconducteur. Le second (un expérimentateur) affirmait, par un acte de foi, que tous les métaux sans exception doivent montrer une superfluidité à condition de les refroidir suffisamment. Aujourd’hui, la question n’est pas encore tranchée. Mais notre expérimentateur a marqué un point, car on a trouvé un alcalin (le césium) qui, sous haute pression, devient supraconducteur. Le même niveau de conviction purement intuitive se retrouve plus souvent qu’on ne le croit et la progression de nos connaissances quantitatives est lente.

Par ailleurs, si certains mystères de la matière condensée se sont effacés, d’autres résistent opiniâtrement à nos efforts ; j’en citerai quelques exemples, choisis parmi ceux que je chéris le plus.

Le premier exemple est celui de la transformation liquide-gaz. Il y a près de deux mille ans fut construit à Alexandrie le premier tourniquet à vapeur. Il y a plus de deux cents ans que la machine de James Watt, fondée sur le même phénomène, donnait le départ à la révolution industrielle. On pourrait donc penser que le changement de l’eau en vapeur obéit à un mécanisme parfaitement connu. Or il n’en est rien ! Le détail du processus est encore incompris, surtout dans la région dite du point critique, où le fluide hésite entre deux états presque équivalents. Malgré l’usage de sondes expérimentales extrêmement fines, comme la lumière laser, et malgré des efforts théoriques considérables, le problème reste ouvert.

Il y a plus ; nous avons tous appris à l’école qu’un même corps ne peut exister que sous trois formes : solide, liquide et gaz. Mais en fait, dans certains matériaux bien choisis, entre l’état solide et l’état liquide, nous trouvons maintenant jusqu’à quatre phases nouvelles. Ces « cristaux liquides », comme on les appelle depuis Lehmann, sont des objets à la fois passionnants et beaux. À titre d’intermède, nous en montrerons quelques images, destinées surtout au plaisir de l’œil.

Un autre mystère persistant se rencontre en hydrodynamique. Derrière les piles d’un pont ou dans le sillage d’un navire, nous avons tous observé ces écoulements erratiques auxquels est associé le beau nom de turbulence. On les retrouve d’ailleurs dans l’atmosphère du globe et aussi à l’intérieur des étoiles : ils sont essentiels pour la météorologie et pour l’astrophysique, aussi bien que pour la construction des avions. Or, malgré des efforts théoriques considérables, marqués en particulier par une contribution géniale de Kolmogorov, nous ne sommes pas parvenus à une compréhension réellement satisfaisante de la turbulence.

Les chimistes aussi nous confrontent à des mystères : notamment ceux des polymères, ces matériaux formés de longues chaînes qui, sous le nom de caoutchoucs ou de plastiques, transforment actuellement notre environnement pour le meilleur et pour le pire. Dans la plupart des applications, les chaînes sont emmêlées en désordre. Dans les phases fluides, elles sont, en outre, capables de glisser les unes sur les autres. L’un des problèmes cruciaux est alors de décrire leurs mouvements : comment se noue et ...

Table des matières

- Couverture

- Titre

- Copyright

- Introduction

- Éléments biographiques

- I - Le savant

- II - L’homme

- III - L’inspirateur

- Sources des textes

- Table