eBook - ePub

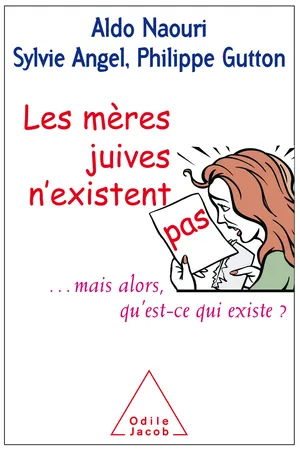

Les mères juives n'existent pas

... mais alors qu’est-ce qui existe ?

- 240 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

Les mères juives n'existent pas

... mais alors qu’est-ce qui existe ?

À propos de ce livre

Les « mères juives » : une figure qui parle à tous. On pense en effet qu'elles sont particulièrement aimantes, dévouées, infatigables, prêtes au sacrifice, possessives, se mêlant de tout, angoissées. Mais n'est-ce pas, à l'extrême, le cas de toutes les mères ? Et si les « mères juives » nous mettaient sur la voie pour mieux comprendre la maternité, et plus encore la féminité ?Aldo Naouri, Sylvie Angel et Philippe Gutton nous livrent ici leur analyse pleine d'humour et sans polémique. Aldo Naouri est pédiatre et auteur de nombreux ouvrages dont d'immenses succès, comme Les Filles et leurs mères et Les Pères et les Mères. Sylvie Angel est psychiatre, thérapeute familiale et psychanalyste. Elle a notamment signé Ah, quelle famille !, Décrochez !, Comment bien choisir son psy. Philippe Gutton est psychanalyste et professeur émérite à l'université d'Aix-en-Provence, spécialiste de l'adolescence. Il a publié en particulier Le Pubertaire, Psychothérapie et adolescence.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Informations

III

Le matrimoine

Le rapprochement des deux mots « mère » et « juive » provoque un choc dans les dîners comme dans les apartés angoissés de la vie familiale. L’étincelle allume une foule de pensées. L’ambiance oscille entre rires et crispations, plaisanterie et défi ou dérision. Derrière ces sourires entendus, s’agirait-il d’exorciser quelque diable ? Le mot d’esprit, avec ses ambiguïtés, ses astuces linguistiques, ses doubles masques, Freud nous l’a appris, permet de lever ensemble un refoulement ; il libère l’angoisse. De quelle angoisse la figure de cette mère nous libère-t-elle alors ? Qu’est-ce qui, à propos de la « mère juive », se trouve ainsi « défoulé » par le « rire ensemble » ? C’est drôle, c’est tragique, mais encore ? Quelles images se révèlent-elles à demi au décours de ces plaisanteries ? Les figures maternelles qu’elles évoquent permettent rarement l’expression d’opinions sereines et partagées : les « mères juives » forment une énigme, affirmée – mais cantonnée, puisqu’elles seraient spécifiques à la culture juive. Qu’est-ce qui n’est pas dit, et qui serait peut-être indicible ?

« Se livrant à l’interprétation des histoires juives, Sigmund Freud leur ôte ce qu’elles ont de spécifiquement juives, pour leur donner un sens universel profond1. » Puisque universalité il y a, dans l’humour comme dans l’inquiétude, je ne m’appuierai pas sur une histoire biblique ou talmudique pour commencer cette réflexion sur l’effroi et le rire que provoque la « mère », fût-elle « juive »… J’irai plus volontiers voir du côté des mythes grecs et de ce qu’ils nous apprennent sur la femme, sur le rire qu’elle sait (ou peut) provoquer.

Déméter, déesse de son état, est plongée dans l’affliction : Hadès, dieu des enfers, a enlevé sa fille, a imposé à celle-ci la traversée du Styx, et l’a épousée. « Déméter erre sur la terre. » Mais, un jour, la mère inconsolable rencontre une autre femme, Baubo. Et celle-ci, devant ses yeux, retroussant ses vêtements, lui montrant sa nudité, parvient ainsi à la faire rire… Que se joue-t-il entre ces deux femmes, Baubo toute sexe (les statuettes découvertes dans les fouilles de Priène figurent Baubo sans tête ni poitrine, les traits de son visage peints en superposition sur ceux de son ventre de femme) et Déméter toute mère ? Je postule qu’à l’occasion de la rencontre, ce que Baubo qui se dénude rappelle à la déesse-mère – laquelle retrouve alors ce qui s’était effacé de sa conscience –, c’est une chose énigmatique que je nommerai « féminité ». « Un peu adoucie, poursuit le récit, [Déméter] dépose les tristesses de son âme, puis de sa main prend la coupe en riant, boit joyeuse toute la liqueur du Cycéon. » Peut-on en conclure que la source de sa mélancolie était la méconnaissance de sa féminité ? Et que le spectacle du ventre-visage féminin (sexe et parole) a levé sa méconnaissance ? Posons en tout cas ce constat : femme, Déméter ne peut l’être (le redevenir) que grâce à l’interprétation féminine qu’elle fait de ce qu’elle aperçoit. Et elle en rit…

Quel rapport avec les plaisanteries sur la « mère juive » ? Je crois qu’il y en a un : je suis convaincu que ce « presque rien » qui se dévoile et nous fait sourire, dans les évocations de Woody Allen, ou dans nos digressions sur la « mère juive », c’est la féminité de nos mères. Elle se démasquerait, se révélerait, pointerait dans leurs conduites ou leurs paroles. Pourquoi alors en rire ? Pourquoi les enfants en sourient-ils et ont-ils besoin de se défouler ? Parce qu’il est délicat, pour un fils ou une fille, de repérer le sexuel fascinant de sa mère… d’autant plus si ce fils ou cette fille en est l’objet, la cible ! L’exhibition de la féminité qui leur serait ainsi implicitement destinée ne peut pas ne pas les inquiéter. Ce que disent les plaisanteries sur la mère juive, c’est que les mères se montrent, féminines, à leurs fils ou à leurs filles – comme Baubo se dévoilait pour Déméter.

Si la féminité, dans sa manifestation maternelle, nous fait sourire, voire rire, si elle nous angoisse tous, nous qui sommes sans exception fils ou filles, au point qu’il nous faut nous « défouler » ensemble, prenons à bras-le-corps la question qu’elle nous pose : qu’est-elle donc, cette féminité ? Qu’est-ce qu’être femme, et pourquoi le tableau de cette féminité (celui de Baubo) provoque en nous un tel besoin de défoulement ? Je me propose, dans le développement qui va suivre, de pister l’énigme de Déméter et Baubo pour « démasquer » la féminité, sans bien entendu en lever tous les voiles…

Quatre figures

Je voudrais pour commencer repérer les lignes de forces universelles, et surtout les représentations, à partir desquelles la féminité de chaque femme se créerait. Il ne s’agit pas de passer en revue les morceaux d’un puzzle pour les rassembler : la réunion de trajectoires spécifiques ne constitue pas plus la féminité qu’un ensemble de détails n’organise une forme. Pour que la construction féminine ait lieu, il faut un style ; mais patientons, à ce style qui fait une femme, nous reviendrons.

Renonçons d’emblée à l’opposition classique entre la mère et la femme, chère aux sociologues, aux politiques, aux féministes du XXe siècle et même à trop de discours psychanalytiques. Dans tout acte ou pensée de femme, le désir inconscient d’être mère est là ; dans tout acte ou pensée de mère, la femme est implicitement là. La mère est femme, elle n’est pas presque femme ; le désir d’avoir un enfant est « un désir suprême où peuvent cumuler tous les autres », comme le dit Freud2. Parlons donc des masques qu’emprunte la féminité pour s’exprimer, et des biographies de ces masques. J’en propose quatre, qui tous mettent en résonance le corps et l’identité.

Avec la première figure, la petite fille affirme une première différenciation sexuée vers 2 ans. Elle se découvre alors féminine, par empreinte, par transmission de ses parents, et sa vie entière va ensuite s’appuyer sur cette découverte quant à ce qu’elle est – « distinction de genre », écrivait Robert Stoller3.

La deuxième correspond au trajet que la fillette effectue quand elle tente d’échapper à la symbiose avec sa mère, se fait « ravir » par son père et élabore une nouvelle appréciation de sa féminité, non plus en termes d’« être », mais d’« avoir ».

La troisième apparaît lors de la puberté. Soumise à l’affirmation de la biologie, la jeune fille doit se reconstruire, se récréer, féminine toujours. L’adolescence est alors l’histoire du « commencement d’une femme dans la fin d’un enfant4 ».

La quatrième se nomme maternalité : par une inversion subtile de l’histoire, l’engagement de la femme dans une relation avec son enfant lui fait retrouver l’intimité qu’elle a eue enfant avec ses parents, en particulier sa mère.

De la fusion à la séparation

Du vaste programme que constitue l’histoire de la sexualité infantile, retenons deux aventures qui semblent se succéder dans le temps. La première que mène la fillette, comme tout nourrisson, est celle du lien archaïque, magique pourrait-on dire, entre mère et fille. Fusion, symbiose, « unité narcissique originaire », dira le psy usant des termes habituels qui symbolisent la relation entre la mère et son bébé. L’expérience première est de l’ordre du corps à corps. Et c’est à travers ce lien que passe la transmission érotique inconsciente de la mère à la fille, laquelle assigne déjà un genre à la toute jeune enfant. Mais déjà haine et amour sont archaïquement présents dans le lien5. La mère omnipotente inflige inévitablement des blessures narcissiques à sa progéniture simplement parce que celle-ci dépend d’elle, et, en retour, ces blessures l’exposent à l’hostilité ou à l’inverse à un cramponnement d’autant plus acharné que l’enjeu est identitaire.

Progressivement, la relation duelle se transforme en situation triangulaire. Un processus de « tiercéité » vient séparer le couple mère/fille6. La capacité qu’acquiert l’enfant de se représenter et de parler trouve son origine dans cette « séparation » : la petite fille commence à devenir sujet autonome, semblable à ses parents mais différente d’eux… L’histoire peut alors débuter.

« Je suis » s’articule à « je suis une fille ». Car le sujet devient aussi sexué. La façon dont les parents, la mère en particulier, marquent leur attachement à l’enfant donne à celui-ci la certitude d’être un garçon ou bien une fille. Cette empreinte presque animale passe par le corps ; elle vient de la caresse sur le bébé, qui le masculinise ou le féminise. À cela s’ajoute l’effet du langage, du prénom et du jeu des pronoms (« elle », « lui »), par lesquels se transmet le genre. Évidemment, cette « empreinte » se fonde sur un constat anatomique : si les parents la prénomment comme une fille, l’habillent et parlent d’« elle » ainsi, c’est parce qu’ils voient qu’« elle » l’est anatomiquement. Mais la distinction de genre repose plus sur la transmission parentale que sur le simple constat biologique.

Cette affirmation du genre, qui s’opère avant 2 ans et se recompose à la puberté, tout peut la masquer, mais rien ne peut l’effacer. Certains anthropologues, ethnologues ou sociologues tendent à nier la distinction nette entre masculin et féminin. Ils refusent l’idée que l’affirmation « je suis une fille » ou bien « je suis un garçon » jouerait un rôle fondamental dans notre vie. À tort, me semble-t-il. Si on cherche à transformer un garçon en fille ou inversement, cela pose bien sûr quelques problèmes d’ordre chirurgical, mais cela risque surtout d’en faire un malade mental sujet au délire. Si on veut changer le sexe d’un enfant de 3 ans, on ne modifie pas son genre. En revanche, si, avant l’âge de 2 ans, on enlève à une « fille » le pénis qu’elle aurait « par erreur génétique », elle devient une fille…

Comment la petite fille peut-elle conserver avec sa mère un lien suffisamment bon pour qu’il constitue une assise, une enveloppe, une base de continuité et de solidité sans rupture ? Alors qu’elle doit « renoncer à posséder exclusivement sa mère » et se détourner d’elle, elle doit rester avec elle… jusqu’à s’identifier à elle en son désir d’enfant7. Si la fillette y parvient, se tisse alors entre elle et sa mère une illusion de féminité transgénérationnelle qui peut apporter une profonde sérénité. On sait aussi la capacité élective de la femme à retrouver l’expérience première qu’elle a eue avec sa mère dans l’euphorie et le bien-être ou bien au contraire dans l’effroi, le ravage, selon l’expression de Jacques Lacan, la mère apparaissant alors comme sphinge, méduse, soleil noir de la mélancolie.

En avoir ou pas

Dans ce que je nomme le travail psychique de l’enfance, un deuxième moment intervient qui entre en opposition avec cette distinction de genre : c’est la phase au cours de laquelle l’enfant élabore ce que l’on appelle les « théories sexuelles phalliques infantiles ». Il est essentiel d’en résumer le principe et le contenu car ils alimentent inconsciemment la pensée raisonnante et les activités imaginaires et symboliques non seulement de l’enfant, mais aussi (et c’est là la grande découverte freudienne) de l’adulte.

Ces théories infantiles inconscientes portent sur le phallus (qu’il ne faut pas cantonner au pénis, au sens strictement biologique). Le phallus est symbole masculin, symbole du sexuel masculin. Et les références sexuelles infantiles tournent autour du fait de l’avoir ou non. Celui qui l’a a l’angoisse de le perdre ; celui qui ne l’a pas voudrait l’avoir. Toutefois, ces deux valeurs ne sont pas en opposition, mais peuvent coexister chez un même enfant, garçon ou fille. Le pénis est l’incarnation du symbole phallique ; « l’avoir » ou « en avoir » est l’indice d’un « bon » sexe. La théorie sexuelle infantile qui opère la différenciation des sexes chez l’enfant est d’essence masculine. Cette affirmation freudienne a été, on l’imagine aisément, violemment critiquée ; elle est toutefois toujours admise en psychanalyse. Ce qu’on a pu appeler le « monisme phallique8 » installe le garçon entre affirmation du pénis et angoisse de castration, la fille entre envie, illusion d’avoir le pénis et état de castration. La construction de Freud est dominée par cette conception du féminin comme sexe auquel manque le morceau valorisé par-dessus tout. Le vagin, organe sexuel intérieur, n’a pas sa place dans la théorie sexuelle infantile ; il ne définit pas le genre pour la petite fille qui n’a pas de pénis sans « avoir » pour autant de sexe féminin. La fillette va-t-elle alors devoir se constituer dans un état déprimé de regret ? Va-t-elle se définir par la négative ? Cela va-t-il au contraire susciter une agression contre le pénis ou encore la certitude qu’elle a l’équivalent ? Mille réactions sont possibles, mais toujours par rapport au symbole phallique. De sorte que le symbole de pouvoir par excellence, dans cette conception, est le phallus. Si, à ce niveau du développement mental, la mère semble dominante, on parlera ainsi en psychanalyse de « mère phallique », j’y reviendrai.

Il faudra donc que la petite fille trouve un équivalent ou ait suffisamment de masochisme pour prendre plaisir à se soumettre à celui qui « en a ». Ce manque, la fille peut le refouler grâce à des constats anatomiques : le clitoris certes, mais aussi telle ou telle partie du corps, voire le corps tout entier. Raisonnement freudien typique : l’homme a un pénis, la femme a un corps. Tout son corps semble lui servir à faire semblant d’en avoir un. D’autres équivalences se rencontrent : « Je n’ai pas de pénis, mais j’ai un bébé ! » La fillette peut s’affirmer comme faisant partie de ce sexe qui porte les enfants. Dans la logique phallique, il y a chez celui qui a un phallus et chez celle qui n’en a pas une recherche infinie d’équivalences.

Puisque ce jeu d’équivalences fonctionne, on ne peut donc pas définir par ce biais un genre masculin et un genre fémi...

Table des matières

- Couverture

- Titre

- Des mêmes auteurs chez Odile Jacob

- Copyright

- Préface

- I - Généalogie d’un archétype

- II - Toutes les mères, des « mères juives » ?

- III - Le matrimoine

- Pour aller plus loin

- Remerciements

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.

Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.

Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.

Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Oui, vous pouvez accéder à Les mères juives n'existent pas par Aldo Naouri,Sylvie Angel,Philippe Gutton en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Psychologie et Relations interpersonnelles en psychologie. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.