- 256 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

Immigration positive

À propos de ce livre

Quels sont les mécanismes concrets de l'immigration en France ? Comment se règlent le flux et le reflux des vagues migratoires ? Pourquoi les immigrés se fixent-ils ? Quels sont les handicaps auxquels se heurtent leurs enfants dans l'ascension sociale ? Jack Lang et Hervé Le Bras ont conjugué la connaissance de terrain du politique et la rigueur scientifique du démographe pour démonter les rouages de l'immigration. Ils démontrent que les querelles sur le nombre d'étrangers ou de clandestins et sur les caractères ethniques des immigrés sont dénuées de sens. Ils en tirent des propositions innovantes valorisant immigration choisie et qualifiante, citoyenneté, effort d'éducation et de formation pour une égalité des chances, mixité culturelle. Un plaidoyer pour une immigration positive plutôt que pour la discrimination soi-disant positive !Jack Lang, ancien ministre, est député de la sixième circonscription du Pas-de-Calais. Il a notamment publié Un nouveau régime politique pour la France. Hervé Le Bras, démographe, est directeur de recherche à l'INED et directeur d'études à l'EHESS. Il a notamment publié Les Trois France, Essai de géométrie sociale, Une autre France, La Démographie.

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.

Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.

Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.

Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Oui, vous pouvez accéder à Immigration positive par Jack Lang,Hervé Le Bras en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Politics & International Relations et Political History & Theory. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.

Informations

IV

Pauvreté et immigration

Le rôle positif que joue l’immigration dans l’économie, la démographie et la culture de la France est largement occulté par ses conséquences présentes regroupées d’habitude sous la rubrique générale des « problèmes de l’intégration ». Si ses bénéfices à court terme sont effacés par des difficultés à long terme, l’immigration ne représente évidemment plus un avantage et doit être limitée. Mais ces fameux problèmes d’intégration sont-ils sociaux ou ethniques ? C’est la grande question. S’ils sont ethniques, on ne voit guère comment les atténuer ni pour purger le passé ni pour préparer l’avenir. S’ils sont sociaux, ils tiennent aux choix qui ont été faits dans les années 1960 et 1970 d’une immigration sous-qualifiée et d’une fermeture des frontières entraînant la sédentarisation et le regroupement familial des immigrés présents à l’époque. Dans ce cas, d’une part, une politique d’immigration plus réfléchie et plus soucieuse de ses conséquences ne posera plus les problèmes présents et permettra de récolter les bénéfices de l’immigration, d’autre part, un traitement social audacieux et généreux des séquelles de l’immigration passée est à notre portée.

Ce chapitre pose donc la question centrale de l’ouvrage. Il est plus difficile à suivre car, pour démêler soigneusement l’entrelacement des causes qui ont mené à la situation actuelle, il fait appel à de nombreuses études statistiques. On peut cependant en résumer l’argumentation pour guider la lecture : à milieu social équivalent, le destin des enfants d’immigrés est le même que celui des Français de naissance, et leur situation familiale aussi stable sinon plus. Les parents immigrés souhaitent plus encore que les autres que leurs enfants fassent des études pour s’élever dans l’échelle sociale. Ils croient à la méritocratie républicaine plus que les Français de naissance, souvent résignés face à l’inégalité sociale. Mais les enfants d’immigrés appartiennent en beaucoup plus forte proportion aux milieux populaires et à des familles nombreuses. Ces deux handicaps dont on mesure nettement l’effet par des enquêtes statistiques ont une conséquence dramatique : les enfants d’immigrés parviennent à leur objectif mais avec une plus mauvaise scolarité, ce qui les met en plus mauvaise position sur le marché du travail. La discrimination par le physique ou le nom existe, mais elle n’est donc pas la cause première des difficultés rencontrées, notamment du plus fort chômage et du plus long délai à trouver ou retrouver un emploi stable. Notre thèse a une conséquence importante : la discrimination positive sur une base ethnique n’est pas une solution aux problèmes de l’intégration (et est source de nouveaux problèmes, comme on le montrera dans les deux prochains chapitres). La véritable solution passe par un intense effort d’éducation et de formation continue (ou de seconde formation en cas d’échec de la première). Laissons maintenant la parole aux faits et aux chiffres pour le prouver.

Une ascension sociale sans discrimination

Les immigrés sont plus fréquemment en bas de l’échelle sociale. On dit souvent qu’ils ont pris des emplois dont les Français ne voulaient plus. À vrai dire, dans un système libéral, tout emploi trouve preneur si l’on propose un salaire satisfaisant. Il vaut mieux dire qu’ils ont pris des emplois trop mal payés pour attirer des Français. Ils sont donc plus fréquemment ouvriers et manœuvres que cadres et patrons. La répartition comparée des immigrés et non-immigrés par grand groupe de professions est claire à cet égard :

Tableau 1

Pourcentage d’actifs dans quatre professions parmi l’ensemble des actifs respectivement non immigrés et immigrés (par exemple 8 % des actifs non immigrés sont ouvriers non qualifiés)

| Profession | Non-immigrés | Immigrés |

| Ouvrier non qualifié | 8 | 17 |

| Services domestiques | 6 | 12 |

| Professions intermédiaires | 24 | 12 |

| Cadres et professions supérieures | 15 | 10 |

Les immigrés sont trois fois plus nombreux à travailler dans les emplois peu qualifiés que dans les professions supérieures (29 % et 10 %), alors que les non-immigrés sont également représentés aux deux extrêmes du spectre professionnel (14 et 15 %). On en déduit souvent à tort que les immigrés et leurs descendants sont confinés au bas de l’échelle sociale. C’est inexact. Une enquête menée par l’INSEE en 1999 auprès des personnes de 30 à 59 ans sur leur histoire familiale montre au contraire que l’ascension sociale s’effectue au même rythme et en même proportion chez les immigrés et les non-immigrés. Un enfant d’ouvrier immigré a la même probabilité de devenir employé, cadre ou indépendant qu’un enfant de non-immigré. La répartition des professions des enfants d’ouvriers selon qu’ils sont immigrés ou non est pratiquement identique :

Tableau 2

Répartition professionnelle (en %) des enfants d’ouvriers immigrés et d’ouvriers non immigrés (par exemple, 48 % des enfants d’ouvriers immigrés sont eux-mêmes ouvriers)

| Profession des enfants | Parents ouvriers non-immigrés | Parents ouvriers immigrés |

| Indépendant | 8 | 8 |

| Cadre et profession intermédiaire | 30 | 32 |

| Employé | 12 | 12 |

| Ouvrier | 50 | 48 |

| Total | 100 | 100 |

Les probabilités d’accès aux différentes professions sont aussi les mêmes pour les fils de cadres et de professions supérieures qu’ils soient immigrés ou non. Particulièrement, la proportion de descente sociale est dans les deux cas exactement de 25 %. Même chose également pour les enfants d’employés. On peut connaître le devenir de la génération des fils d’immigrés en multipliant les proportions des immigrés dans chaque profession (dont certaines sont données au tableau 1) par les proportions de chaque profession possible du fils en fonction de celle du père (la seconde colonne du tableau 2 dans le cas des ouvriers). On obtient une répartition professionnelle des fils d’immigrés actuels à peu près identique à celle des non-immigrés actuels, donc une génération avant eux. En effet, si on fait le même calcul pour les enfants de non-immigrés, bien que les probabilités de passage d’une profession du père à une profession du fils soient les mêmes que pour les immigrés, la structure initiale par profession étant différente, le résultat est aussi différent. Si l’on insiste sur cette statistique un peu ardue, c’est qu’elle écarte une idée fausse : les enfants d’immigrés sont plus souvent ouvriers que ceux de non-immigrés non pas à cause d’une discrimination par origine ou ethnique mais parce que leurs parents étaient plus souvent ouvriers, donc à cause d’une discrimination sociale au départ et d’elle seule. En résumé, le retard social est d’une génération ; c’est beaucoup, mais ce n’est pas non plus aussi désespérant qu’on le présente en général car l’ascension professionnelle au cours de la vie est faible en France.

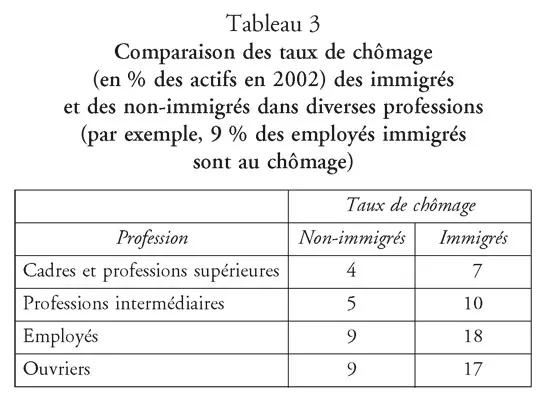

Pourquoi alors cette impression d’un fossé que les enfants d’immigrés ne peuvent franchir ? Pourquoi cette ascension inscrite dans les chiffres qui viennent d’être discutés semble-t-elle ne pas s’être produite ? Déni de la réalité ? Non, car une chose est de posséder une compétence et d’être capable de l’exercer ou de l’avoir déjà exercée et une autre, de trouver l’emploi correspondant. Les chiffres du chômage des immigrés et de leurs enfants viennent casser les espoirs que soulevait l’égalité des chances : au dernier moment, le plus important, celui de remplir un emploi stable, l’inégalité et donc l’injustice se manifestent. Les résultats de l’enquête emploi effectuée en 2002 sont impitoyables : sur l’ensemble des actifs âgés de 15 à 59 ans, le taux de chômage est de 8 % pour les personnes nées en France et de 16 % pour les immigrés. Pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans, l’écart se maintient mais à un niveau encore plus élevé de 18 et 25 % respectivement. On pourrait penser qu’une génération plus tard le chômage des enfants d’immigrés rejoint le taux général puisqu’ils ont progressé dans l’échelle sociale, mais l’enquête famille de 1999 ne comble pas cet espoir, au contraire. Le chômage de ces enfants entre 19 et 29 ans est de 20 % pour ceux qui ont deux parents nés en France et de 30 % pour ceux qui ont deux parents immigrés. La différence se maintient peut-être en raison de la poursuite de l’ascension sociale des enfants de parents nés en France. Ils montent d’une marche pendant que les enfants d’immigrés montent aussi d’une marche si bien que l’écart d’une génération se maintient entre les deux groupes. Les enfants d’immigrés occupent alors des professions plus exposées au chômage que les autres. Cette explication n’est pas fausse mais elle ne suffit pas et de loin car, dans chaque profession, le taux de chômage des immigrés est largement supérieur à celui des non-immigrés comme on peut le constater sur les quelques exemples ci-dessous :

On peut calculer que, si les immigrés avaient la même structure professionnelle que les non-immigrés, leur chômage ne diminuerait que de 1,5 point. Ce chômage est en outre très inégalement réparti selon l’origine. Les immigrés venus d’Europe ont un taux de chômage plus faible que la moyenne nationale (6 %) mais les originaires du Maghreb et de Turquie sont à 25 % et ceux d’Afrique noire à 20 %. Ont-ils afflué vers des métiers particuliers dont la demande d’emploi a été satisfaite et ne peut pas ouvrir de nouveaux postes ? Cette thèse de la ségrégation ou de la dualité de l’emploi, certains secteurs étant réservés aux immigrés et d’autres aux natifs, n’est pas soutenable ne serait-ce que par le large éventail des professions où travaillent les immigrés. Elle ne résiste pas non plus à un examen plus poussé du marché du travail. Ainsi, contrairement à l’opinion courante, les immigrés sont proportionnellement moins nombreux dans les métiers où l’on travaille de nuit, le samedi ou le dimanche ou bien ceux dont les horaires varient au cours de la semaine. Les immigrés ne sont pas non plus inadaptés aux rythmes de travail en France puisqu’ils souhaitent plus souvent que les non-immigrés travailler plus longtemps (enquête Emploi de l’INSEE en 2002). La discrimination que traduit l’inégale extension du chômage n’est donc pas le fait d’attitudes particulières aux immigrés. Elle obéit à des déterminations plus profondes.

Les immigrés en état de précarité

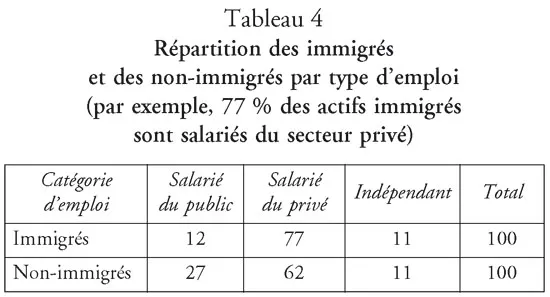

Il est certain que la discrimination existe, comme l’ont prouvé plusieurs affaires récentes. Mais se borner à ce constat ne suffit pas et donne de surcroît bonne conscience à bon compte. Si, à même profil d’emploi, les immigrés sont repoussés vers des postes plus précaires, cela tient aussi à leur situation plus fragile qui limite leur pouvoir de négociation. Il leur faut travailler pour survivre car leurs réserves sont moins importantes que celles des non-immigrés. Même si toute discrimination était écartée, les immigrés continueraient donc à occuper des postes moins stables que ceux des non-immigrés et à subir un chômage plus élevé. Signe de leur fragilité, ils sont plus nombreux à remplir des emplois à temps partiel, particulièrement les femmes immigrées (39 % d’entre elles contre 29 % pour les non-immigrées). Surtout, ils accèdent beaucoup moins aux emplois publics mieux protégés. Globalement, on a la répartition suivante entre salariés du public et du privé en 2002 :

La différence tient aux règles de la fonction publique qui interdisent de recruter des étrangers dans de nombreux postes, mais, par ricochet, avec un taux global de chômage de 8 %, l’accès inégal à la fonction publique pour laquelle le chômage est quasiment nul est responsable d’environ 2 % de chômage supplémentaire pour les immigrés. Certaines nationalités ont une présence dans le secteur public nettement inférieure à 12 % : par exemple, 5 % seulement des originaires du Portugal et de Turquie y travaillent. La plus forte présence dans le secteur privé et concurrentiel a pour conséquence un plus grand risque de chômage temporaire ou frictionnel : changer volontairement ou non d’employeur et en chercher un nouveau. Ici encore, les immigrés mettent plus de temps à retrouver un emploi. Leur ancienneté moyenne dans le chômage s’élève à 14,5 mois contre 12,5 mois pour les non-immigrés.

L’accumulation des handicaps

Plus généralement, les immigrés ont moins le choix que les autres car ils ont un moindre patrimoine. Ils ont moins accumulé de capital et n’ont pas hérité en France. Ils ont souvent envoyé leurs premiers gains dans leur pays d’origine à leur famille restée sur place. De multiples observations pointent dans cette direction. Ainsi, 57 % des ménages non immigrés sont propriétaires de leur logement et 35 % des immigrés seulement. La hausse vertigineuse des prix immobiliers a donc enrichi les uns et appauvri relativement les autres. De même, 58 % des non-immigrés vivent dans des maisons individuelles contre 32 % des immigrés. Les dimensions mêmes des logements séparent les deux groupes. Les ménages non immigrés jouissent en moyenne de 39 m2 de surface habitable par personne, les immigrés de 26 m2, soit un tiers de moins. Même différence bien sûr pour le nombre moyen de personnes par pièce, ce qui n’est pas sans conséquences importantes sur l’éducation, le travail et la vie familiale. Les logements des immigrés sont en moyenne plus vétustes, moins confortables et situés dans des zones plus bruyantes. Ces différences peuvent paraître évidentes, mais elles diminuent les capacités de négociation des immigrés dans la recherche d’un emploi car la nécessité se fait sentir plus rapidement quand l’argent ne rentre plus.

L’une des conséquences d’un plus faible patrimoine est le risque de tomber dans l’état de pauvreté. Les écarts sont une fois encore importants. 15 % des ménages immigrés sont en état de pauvreté contre 5,6 % des ménages non immigrés (le seuil de pauvreté est fixé en France comme ailleurs à la moitié du niveau de vie médian). Mais, plus encore que cette disparité entre les immigrés et les autres, c’est la répartition familiale des pauvres qui est fortement contrastée. La moitié des ménages de pauvres non immigrés sont constitués d’une personne isolée et 23 % seulement d’un couple avec enfants, tandis que la moitié des ménages immigrés sont des couples avec enfants et le quart seulement des isolés. Deux types différents de pauvreté sont en présence : l’une, celle des personnes nées en France, vient de la rupture des liens sociaux ; l’autre, celle des immigrés, est simplement causée par le manque de ressources. La première est plus difficile à soigner que la seconde. Il faut d’ailleurs souligner que les gouvernements ont consacré des ressources importantes depuis 1981 au soulagement du second type de pauvreté, notamment par le biais du logement social. 32 % des ménages immigrés y vivent contre 16 % des non-immigrés. Grâce à cet effort et aux allocations de logement pour les familles démunies, le logement ne pèse pas plus lourd dans le budget des immigrés que dans celui des autres ménages (un peu plus de 20 %, soit un cinquième des ressources nettes). Cette aide est d’autant plus utile pour l’avenir qu’elle concerne de nombreux enfants vivant dans les ménages immigrés en état de pauvreté. On peut ajouter que, parmi les ménages immigrés, la pauvreté touche nettement plus ceux qui viennent du Maghreb (22,5 % des ménages dans ce cas) que d’...

Table des matières

- Couverture

- Titre

- Copyright

- Le pari de l’optimisme

- I - Quelle invasion ?

- II - L’Europe des migrations : démographie globale et démocratie locale

- III - Flux et reflux des vagues migratoires en France

- IV - Pauvreté et immigration

- V - Intégration et discrimination positive

- VI - Intégration et vote des étrangers

- VII - L’apport démographique de l’immigration

- VIII - Les migrations à venir

- IX - Éloge du métissage culturel

- X - Politique et population

- Des pistes pour l’avenir

- Annexes

- Indications bibliographiques et statistiques