- 224 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

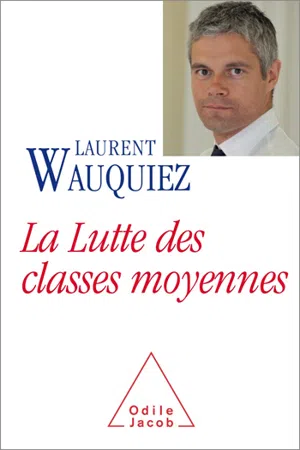

La Lutte des classes moyennes

À propos de ce livre

« Les classes moyennes, aspirées vers le bas de l'échelle sociale, luttent pour leur survie, trop souvent dans l'indifférence générale. Elles restent invisibles, inaudibles, sans véritable relais politique dans le débat public. Pour la première fois depuis longtemps, elles ont l'impression que leurs enfants auront une vie plus difficile que la leur. Alors qu'elles sont le rouage essentiel de notre société, elles doutent et se sentent oubliées, entre l'attention légitime portée aux plus pauvres et la lumière qu'attirent les plus riches. J'ai voulu écrire ce livre pour redonner la parole à ces sans-voix du débat politique. Car j'en ai la conviction : bien des réponses aux difficultés de la société française sont à chercher du côté des classes moyennes. C'est à ces anonymes que je m'adresse, à ceux qui, par leur travail, font tourner la République et sont prêts à assumer ce rôle avec générosité, mais à une condition : ne pas être les seuls à porter le fardeau, avoir la certitude que la charge est équitablement répartie. » L. W. Benjamin de l'Assemblée nationale lors de son élection comme député de Haute-Loire en 2004, ancien secrétaire d'État chargé de l'Emploi (2008-2010) et ministre chargé des Affaires européennes (2010-2011), Laurent Wauquiez, 36 ans, a été nommé en juillet 2011 ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il a fondé la Droite sociale, groupe qui rassemble des parlementaires et des élus locaux déterminés à remettre les classes moyennes au cœur des politiques publiques. Il est maire du Puy-en-Velay depuis 2008.

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.

Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.

Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.

Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Oui, vous pouvez accéder à La Lutte des classes moyennes par Laurent Wauquiez en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Politics & International Relations et Essays in Politics & International Relations. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.

Informations

ISBN de l'eBook

9782738183026Chapitre 1

Arrêt sur images :

la crainte du déclassement

la crainte du déclassement

Joyeuse cohue sur un quai de gare : des voyageurs coiffés de canotiers se pressent, valises à la main. Tant bien que mal, parents et enfants tentent d’attraper un train en partance vers la plage, guidés par les indications inaudibles crachotées par un haut-parleur. Bienvenue dans Les Vacances de Monsieur Hulot. J’aime beaucoup cette entrée en matière, pleine de l’humour propre à Jacques Tati. Le film incarne à merveille la dynamique de l’après-guerre. La France, gonflée d’espoir, était alors tirée par la locomotive du progrès. Comment oublier que ces Trente Glorieuses furent précisément l’âge d’or des classes moyennes ? En Allemagne, aux États-Unis, en France, dans tous les pays occidentaux, ce sont elles qui, par leur travail, ont porté cette extraordinaire dynamique de croissance. C’est un fait que nous devrions toujours garder à l’esprit : les phases de prospérité de notre pays correspondent à des périodes où les classes moyennes ont été placées au cœur de la société. Sans les classes moyennes, pas de réussite durable.

Après guerre, le progrès semblait irréversible, et les vacances apparaissaient comme un acquis social définitif pour les classes moyennes. Qu’en est-il aujourd’hui de cette belle mythologie des séjours à la mer immortalisée par Jacques Tati ? La question n’a rien de futile. Car les classes moyennes ce sont ceux qui, une fois payées toutes les factures, ont théoriquement une petite marge, encore un peu d’argent pour des extras. Rien de luxueux, juste quelques petits « plus » : aller au cinéma, acheter un livre ou un objet pour la maison, se faire un resto ou une sortie avec des amis, s’évader une ou deux semaines par an… Un équilibre qui est mis à mal par la faible progression de leur pouvoir d’achat. On pourrait balayer le phénomène d’un revers de main. Après tout, ces classes moyennes, de quoi se plaignent-elles ? D’autres rencontrent des problèmes bien plus fondamentaux.

Certes, mais cette inquiétude est loin d’être anecdotique. Les classes moyennes ont des difficultés à boucler leur budget en fin de mois, elles ont le sentiment de vivre moins bien que la génération précédente et se demandent de quoi demain sera fait, surtout pour leurs enfants.

Elles sont la pierre angulaire de notre pays et leur crainte du déclassement déstabilise l’équilibre de la société. Car pouvoir s’offrir un petit luxe de temps à autre, épargner un peu chaque mois sont des ressorts de confiance essentiels : cela permet de vivre sans avoir le couteau sous la gorge et d’aborder l’avenir avec sérénité. Or ce qui apparaissait comme certain et stable devient aujourd’hui incertain et précaire. Pourquoi ?

Combien de fois les bons esprits statistiques m’ont-ils expliqué que tout cela était illusoire, que ce n’était qu’un sentiment de déclassement, qu’en réalité les classes moyennes continuaient à prospérer. Joli et sympathique discours, mais si éloigné de la réalité que je côtoie au quotidien. Je voudrais m’y arrêter un instant, avant de revenir ensuite sur les principaux ressorts des difficultés auxquelles se heurtent nos classes moyennes : logement, travail, fiscalité, études des enfants… Arrêt sur images.

Le paradoxe du pouvoir d’achat

Nous sommes face à un paradoxe. Le pouvoir d’achat des Français, ce qui reste après les prélèvements sociaux et fiscaux, a doublé en l’espace de quarante ans. Mieux encore : si l’on regarde les dernières années, et plus particulièrement les mois de crise, ce pouvoir d’achat a continué à progresser autour de 1 % par an. Cette performance mérite d’être soulignée parce que la France s’en sort incontestablement mieux par rapport à des pays comme l’Espagne, l’Italie et même l’Allemagne.

Circulez, il n’y a rien à voir ? Pas si simple.

Les premiers intéressés ne voient pas cela du même œil. Chaque fois qu’ils sont interrogés sur leur situation, ils expliquent avoir le sentiment que leur pouvoir d’achat se réduit. Difficile de ne pas entendre cette crainte. Une enquête très détaillée, réalisée en 2010 en Auvergne auprès de 10 000 foyers, donne un coup de projecteur particulièrement éclairant1. Ces 10 000 familles, de tous milieux, pas seulement des classes moyennes, ont été questionnées sur la manière dont elles percevaient l’évolution de leurs dépenses.

Les résultats pour le département de Haute-Loire ont confirmé ce que j’entends régulièrement. Une large majorité des familles interrogées (92 %) ressent une hausse des prix au cours des derniers mois. Mais surtout, 62 % estiment que leurs ressources seraient insuffisantes si la hausse des prix devait se maintenir. 60 % considèrent n’avoir plus vraiment de marge de manœuvre dans leur budget. 84 % disent avoir réduit leurs dépenses de loisirs, d’habillement et d’épargne, 48 % leur budget transports et alimentation. Et 30 % iraient jusqu’à diminuer les dépenses destinées aux enfants, comme l’habillement ou les sorties, l’arbitrage de loin le plus douloureux.

En fait, la hausse des prix est venue grignoter les marges de manœuvre dont disposent les ménages pour boucler leur budget. Déjà, en 2008 (les derniers chiffres disponibles), parmi les personnes dont le budget est environ de 1 500 euros nets mensuels après impôts, c’est-à-dire le budget médian des Français, près d’une sur deux n’était pas partie en vacances dans l’année, un tiers n’était pas allé au cinéma, la moitié n’avait pas Internet à la maison et 40 % ne possédaient pas de livret d’épargne2.

Que se passe-t-il ? D’abord, les hausses de coûts sont concentrées sur les produits les plus fréquemment consommés, et plus particulièrement sur l’alimentation, l’essence, le gaz et l’électricité. C’est surtout vrai pour les familles qui doivent se déplacer pour aller travailler : elles sont les premières à ressentir durement les moindres hausses du coût de l’essence. Cette augmentation des prix est souvent plus forte que celle des salaires. Je pense à un échange que j’ai eu récemment avec des salariées d’une entreprise du textile, chez moi, à Yssingeaux. Je m’étais battu pour cette entreprise et j’avais réussi à la sauver de la fermeture. Alors qu’elle était encore fragile, les salariées avaient décidé de faire grève pour obtenir une petite augmentation de salaire. Je les avais reçues pour comprendre ce qui se passait, car je craignais pour l’avenir de cette société. L’une d’elles m’avait répondu : « On comprend bien ce que vous dites, mais vous savez, c’est de plus en plus dur de boucler le budget chaque mois. Cela fait des années qu’on n’a pas été augmentées, on n’arrive plus à tenir. » Comment ne pas comprendre leurs arguments ?

Depuis une vingtaine d’années, les classes moyennes sont les grandes oubliées de la croissance française. Tous les ans, notre pays crée de la richesse. La seule véritable question est : à qui profite cette richesse ? Vers qui vont les revenus ainsi créés ? Mais ce sujet est interdit, un scandale soigneusement camouflé que bien peu dénoncent. La réalité, c’est que les classes moyennes, celles qui font tourner la machine économique et assurent la cohésion de la société, sont aussi celles qui sont les plus mises de côté. Vous trouverez sans mal des personnes pour s’indigner de la poussée de la pauvreté, mais bien peu pour porter l’étendard des classes moyennes qui souffrent en silence, sans faire de bruit. Cela m’a frappé lorsque j’ai lancé le débat sur le RSA. Les esprits bien-pensants y sont allés de leurs exemples sur les difficultés de telle personne au RSA depuis des années. Mais qui a pensé à tendre le micro à un ouvrier qualifié ou à un employé de bureau, pour savoir comment lui s’en sortait, et si lui considérait que son travail payait ? La réalité, c’est que son travail paie peu et de moins en moins.

Depuis vingt ans, la création de richesses en France a profité à deux catégories sociales. D’abord aux plus riches, qui ont su surfer sur la mondialisation dans un climat de course aux talents et se positionner aux premières places du banquet mondial. Les 0,01 % les plus aisés ont augmenté de 40 % leurs revenus déclarés sur quatre ans, notamment dans le monde de la finance. J’ai du mal à comprendre ce qui peut justifier qu’en pleine crise, un patron de banque augmente son salaire de plus de 30 % d’une année sur l’autre. Je ne suis pas non plus convaincu par les arguments consistant à dire que, de toute façon, nos patrons sont moins bien payés que leurs voisins outre-Manche. Avec de tels arguments d’échelle de perroquet, la course à la hausse est sans fin. Un peu de retenue, que diable ! Surtout quand, à l’arrivée, les résultats de l’entreprise ne sont pas à la hauteur.

À l’autre bout de l’échelle sociale, de grands efforts ont été faits. On le relève trop peu. Les 10 % des plus pauvres ont aussi bénéficié d’une part croissante de la richesse nationale depuis vingt ans. Les très nombreux mécanismes d’assistance ont transféré des sommes croissantes en direction des plus pauvres.

Et les autres ? Ceux qui sont entre les deux ? Les fameuses classes moyennes. Eh bien elles sont la seule catégorie sociale, je pèse mes mots, la seule catégorie sociale, à ne pas avoir vu augmenter leur part dans la richesse nationale. Pire que cela : elles l’ont vue baisser de 1,4 %3. Sur 100 euros de revenu de référence, les classes les plus modestes disposent in fine de 10 euros de plus en 2008 qu’en 1995, les catégories aisées de 6 euros de plus. Et les classes moyennes ? Pour elles, le gain n’est que de 2,5 à 3 euros4.

Rattrapées par le bas, distancées par le haut, les classes moyennes sont les seules à faire les frais depuis vingt ans des évolutions de la société française. Ce qui me choque le plus, c’est que ce scandale se déroule à bas bruit, sans que cela semble troubler qui que ce soit.

Que reste-t-il quand il ne reste plus grand-chose ?

Les classes moyennes n’ont jamais été, et ne seront jamais, un groupe homogène. Mais s’il y a bien un point commun qui les rassemble, c’est le fait de gagner un peu plus que le strict nécessaire. Or la crise économique et financière, conjuguée à une hausse des prix plus rapide que celle des salaires, a modifié la donne.

Les salaires à la peine

Claire et Jérôme, 35 et 38 ans, gagnent chacun environ 1 650 euros nets par mois. Rappelons-le, cela correspond au salaire médian : la moitié des Français gagne plus et la moitié gagne moins. Leurs deux enfants vont à l’école primaire. Lui est technicien informatique dans une PME, elle éducatrice spécialisée au sein d’une association de réinsertion. Je les ai rencontrés à l’occasion d’une visite dans l’entreprise de Jérôme. Depuis, nous sommes restés en contact.

Avant, ils habitaient Saint-Étienne, mais ils ont choisi de construire leur maison en Haute-Loire, à Monistrol-sur-Loire, sur un terrain appartenant à leurs parents. Chaque mois, ils remboursent environ 1 000 euros pour leur emprunt immobilier. Jusque-là, ils arrivaient à mettre de côté une petite centaine d’euros. Cela leur permettait de partir en vacances et de constituer une épargne de prévision pour leurs enfants.

La dernière fois que je les ai vus, leur inquiétude était palpable. Pour eux, les choses étaient devenues clairement plus difficiles. Nous avons échangé sur leur budget. Ils m’ont dit à quel point les prix avaient augmenté. De façon un peu automatique, je leur ai répondu que l’inflation était pourtant très basse. Ils ont souri : « Tu sais, ça baisse peut-être pour les écrans plats ou les ordinateurs, mais ce n’est pas ce qui remplit le caddie. » Ce qui pénalise Claire et Jérôme, c’est l’évolution des prix alimentaires, le coût de l’essence, les surprimes en assurance, les impôts locaux qui n’ont cessé de grimper ou encore les frais de transport en commun ou de cantine. Et là, l’inflation modérée, on ne la voit pas trop.

Au supermarché, à chaque passage en caisse, Claire et Jérôme constatent avec effarement que leurs courses leur coûtent plus cher qu’avant. Quand ils se sont installés ensemble, en 1998, ils arrivaient à bien se nourrir pour 250 francs par semaine. Aujourd’hui, ils dépensent rarement moins de 80 euros, soit un peu plus de 500 francs. Et pourtant ils font attention et ne prennent quasiment que des marques d’enseigne.

J’aime bien échanger de temps en temps avec les responsables de magasin, parce qu’ils sont un très bon baromètre. Tous, ils sont formels. Les familles ont changé leur mode de consommation, avec une attention aux prix plus forte que jamais : on change de marque, on arrête les produits les plus chers comme les plats cuisinés, on privilégie le hard discount. De nouvelles formes de consommation émergent, comme ces stands de picking où, au lieu d’acheter un paquet, vous prenez exactement la quantité de produits dont vous avez besoin : les 150 grammes de céréales pour la semaine au lieu du paquet de 750 grammes.

Pour continuer à bien vivre sans trop se priver, les familles sont devenues expertes en système D. Elles sont obligées de ruser : faire du covoiturage ; revendre et acheter d’occasion sur Internet les vêtements et les jouets des enfants ; faire les brocantes – jamais les vide-greniers n’ont eu autant de succès ! ; attendre les soldes pour acheter les vêtements dont on a besoin ; emprunter livres, CD et DVD à la bibliothèque ; payer dans les grandes surfaces avec des tickets restaurants, subventionnés pour moitié par l’entreprise ; utiliser les chèques vacances pour régler les péages ; se faire rémunérer les jours accumulés sur le compte épargne-temps au lieu de prendre des congés ; mettre sa maison en location pendant les vacances et partir en camping. Certes, dans plusieurs cas, il s’agit de modes de consommation plus écologiques et plus responsables. C’est une vraie avancée pour l’environnement. Sauf que quand il ne s’agit pas d’un choix raisonné, mais d’une contrainte subie, ces actions sont un symptôme frappant de l’appauvrissement des classes moyennes.

Dans ce budget, le transport pèse particulièrement lourd. Claire et Jérôme vivent loin du bourg. Ils sont obligés d’avoir deux voitures. Emmener les enfants à l’école ou au club de sport, aller chez le médecin, se déplacer pour les formalités administratives : pour eux, la hausse du prix de l’essence est une très mauvaise nouvelle. 10 euros de plus sur un plein de sans-plomb, cela pèse rapidement sur le budget. Et autant vous dire que, chez moi, les gentils discours politiques incitant à prendre les transports en commun laissent les gens de marbre. En Haute-Loire, le TER n’est pas franchement une option. Et les hausses du coût de l’essence viennent pénaliser ceux qui n’ont pas d’autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Résultat : on perd rapidement en frais de déplacement ce que l’on gagne par son travail.

Enfin, il y a le prix de l’énergie. Profitant du dispositif d’éco-prêt à taux zéro, Claire et Jérôme ont amélioré l’isolation de leur maison. Malgré tout, la facture reste importante. Ils ont accueilli avec soulagement l’annonce faite par François Fillon de geler cette année le tarif du gaz et de contenir la hausse de l’électricité.

L’euro n’a pas le profil du bouc émissaire

Je voudrais m’arrêter un court instant sur l’euro. Oui, en 2002, au moment de son introduction, l’euro s’est sûrement accompagné de hausses de prix réalisées en profitant de la confusion des esprits. Oui, l’euro n’empêche pas les prix d’augmenter. Pour autant, est-il responsable de tous les maux ? Le remède miracle serait-il de remiser la monnaie commune au placard, comme le propose Mme Le Pen ?

L’Européen convaincu que je suis ne peut pas laisser raconter n’importe quoi en prospérant sur l’inquiétude des classes moyennes. D’abord, l’euro est-il responsable des hausses de prix ? De l’autre côté de la Manche, pas d’euro : les prix ont augmenté de 4 % par an, soit deux fois plus qu’en France. Chez nous, depuis l’introduction de l’euro, le prix de la baguette de pain a doublé en dix ans, c’est vrai. Mais avec le franc, entre 1980 et 1990, il avait triplé !

Et, surtout, sortir de l’euro pour revenir au franc reviendrait à faire payer une facture encore plus lourde aux classes moyennes. L’euro est une monnaie considérée comme forte, même dans les turbulences actuelles – c’est d’ailleurs tout le paradoxe. La présence de l’Allemagne et sa très grande attention à la stabilité de la monnaie jouent incontestablement un rôle positif. Revenir au franc et nous lancer seuls sur les grandes eaux de la spéculation monétaire est bien hasardeux, encore plus avec les avis de tempête actuels. Revenir au franc pourrait nous coûter 20 % ou plus de valeur par rapport au niveau actuel de l’euro. Pour faire simple, le franc serait moins crédible que l’euro. Mais 20 % en moins, ce n’est pas juste un chiffre de technocrate. Cela a un impact très clair sur la vie quotidienne des classes moyennes. Vous avez un peu d’argent sur un compte épargne : quand Mme L...

Table des matières

- Couverture

- Titre

- Copyright

- Introduction

- Chapitre 1 - Arrêt sur images : la crainte du déclassement

- Chapitre 2 - Mon si cher logement

- Chapitre 3 - Redonner sa valeur au travail : plaidoyer contre les dérives de l’assistanat

- Chapitre 4 - Pour un partage plus juste de la solidarité nationale

- Chapitre 5 - Relancer l’ascenseur social pour les jeunes des classes moyennes

- Chapitre 6 - Droits et devoirs : le nouveau contrat social

- Conclusion