- 224 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

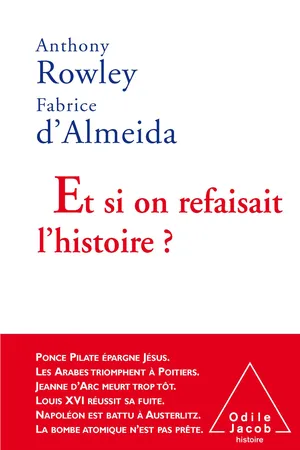

Et si on refaisait l’histoire ?

À propos de ce livre

Il y a des moments où l'histoire hésite. Alors, la décision d'un homme, le sort d'une bataille, la découverte ou l'accident imprévus représentent autant de carrefours au sortir desquels l'histoire d'un peuple, voire du monde, prend une direction précise. Si Ponce Pilate avait gracié Jésus, si les Arabes avaient gagné la bataille de Poitiers contre Charles Martel, si Louis XVI avait réussi à quitter la France et Napoléon III à empêcher la guerre de 1870, si les Allemands avaient gagné en un mois celle de 1914 et si les Américains n'avaient pas lâché la bombe atomique sur le Japon… Chacun sent bien que la longue durée historique autant que certains aspects de la vie quotidienne en auraient été modifiés. C'est sur ces hypothèses surprenantes que s'écrivent les histoires potentielles ici racontées. Anthony Rowley est professeur à Sciences-Po et a notamment publié Une histoire mondiale de la table. Fabrice d'Almeida est professeur d'histoire contemporaine à l'université Panthéon-Assas (Paris-II), après avoir été directeur de l'Institut d'histoire du temps présent (CNRS) et membre de l'École française de Rome. Il est notamment l'auteur de La Vie mondaine sous le nazisme et d'une Brève Histoire du XXIe siècle.

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.

Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.

Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.

Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Oui, vous pouvez accéder à Et si on refaisait l’histoire ? par Anthony Rowley,Fabrice d'Almeida en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans History et World History. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.

Informations

Chapitre 13

La Seconde Guerre mondiale

commence en 1938

commence en 1938

C’était le mot idoine. Voilà ce que pensèrent sans doute les trois principaux responsables de l’armée allemande réunis dans le bureau de Hitler. Au colonel Friedrich Hossbach chargé de mettre en forme ses propos, le Führer avait déclaré qu’il s’agissait de son « testament politique ». Le 5 novembre 1937, Werner von Blomberg, ministre de la Guerre, Werner von Fritsch et Erich Raeder, respectivement patrons de l’armée et de la marine, venaient d’apprendre la nouvelle qu’ils redoutaient : Hitler avait décidé la guerre et celle-ci se déroulerait à l’Est. À la même heure, Hermann Goering, chef de l’armée de l’air, n’était pas moins consterné, mais pour la raison inverse. Il tenait en main le mémorandum rédigé par Hjalmar Schacht, ministre des Finances, le prestidigitateur sur lequel reposait le financement du réarmement. Or celui-ci était formel : « On ne peut pas cuire du pain, ni fabriquer des canons, avec des morceaux de papier. » Autrement dit, en tirant douze milliards de marks de traites sur du vent.

Jusque-là, les idées de Hitler avaient paru suffisamment confuses aux généraux et ses choix stratégiques ou diplomatiques assez vastes pour qu’ils attribuent à sa susceptibilité, éveillée à la moindre objection, au premier signe d’indifférence, les foucades de leur chef. Tantôt, il s’agissait de raturer le traité de Versailles ; un autre jour, de mener une grande guerre contre l’Union soviétique qui se conclurait par la victoire du Reich en 1943 ou, au plus tard, en 1945 ; ou encore d’obtenir un gentleman’s agreement avec les Franco-Britanniques qui lui permettrait d’aménager à sa guise l’Europe centrale et orientale. En quelque sorte, le haut commandement considérait son chef comme un uchroniste invétéré, remaniant sans cesse ses plans de bataille et d’extermination.

Sauf que l’annonce de l’invasion programmée de l’Autriche et de la Tchécoslovaquie constituait un retour brutal à la réalité. Pendant la réunion du 5 novembre, von Blomberg avait bien objecté que la passivité escomptée de la France et de la Grande-Bretagne en cas de conflit européen était douteuse. La volée de bois vert reçue en réponse à cette objection lui fit comprendre que celle-ci n’était même pas envisageable. De son côté, Goering intima à Schacht le secret absolu sur l’état réel des finances et de l’économie allemandes. Il n’empêche, les généraux savaient que ce n’étaient pas trois malheureuses divisions de panzers équipées pour l’essentiel de chars de six tonnes – en clair des boîtes de conserve améliorées – et les quatorze divisions de la Landwehr (la réserve), composées de vétérans de 1914-1918, sans entraînement, mal armés et manquant de capitaines, qui assureraient l’occupation en profondeur du terrain.

Il fallait bluffer pour donner l’impression de gagner la course contre la montre du réarmement ; appliquer la force de la propagande au point de résistance de l’ennemi, sans l’user sur des accessoires ; entraîner l’opinion par des insinuations ou par une formule qui intimiderait l’adversaire. Encore restait-il à réunir des joueurs pour cette partie de poker : Mussolini tint le rôle du baron, celui qui invite les autres à parier en assurant que le gain est facile ; Chautemps puis Daladier furent de parfaits pigeons ; Staline, convaincu depuis le printemps 1937 que les démocraties étaient incapables de résister à Hitler et obnubilé par des complots chimériques tant intérieurs qu’extérieurs, se garda de miser quoi que ce soit. Quant à Chamberlain, il tint à merveille le rôle de l’expert malheureux, appliquant avec un insuccès constant sa martingale diplomatique. On connaît la suite, le charcutage de Munich et ses conséquences désastreuses.

Imaginons que la maladie qui devait emporter ce dernier en 1940 ait connu son dénouement en janvier 1938. Sa succession eût divisé les conservateurs. Pas à cause de Hitler ; à cette date, l’appeasement constituait le diplomatiquement correct de tout député, à l’exception de quelques originaux comme Anthony Eden ou Winston Churchill. Mais en raison des inquiétudes impériales d’abord et financières ensuite. Le royaume ne savait ni comment obvier l’expansionnisme japonais, ni quel arrangement inventer au Moyen-Orient et il redoutait une nouvelle crise du sterling, comparable à celle de 1931 qui avait ratissé les avoirs internationaux du pays. Or un seul parlementaire avait à la fois des idées et une expérience ministérielle dans ces deux registres : Winston Churchill.

Sa mythomanie, son pessimisme grandiloquent et le souvenir de ses échecs entre 1914 et 1924 jouaient en sa défaveur. Mais à la différence de Halifax, son probable concurrent, il avait connu l’enfer des tranchées et son bellicisme exclusivement antigermanique protégeait en principe le pays d’une aventure outre-mer. Partisan d’un renforcement de la Société des Nations (l’ancêtre de l’ONU), voire d’une alliance avec l’URSS – singulier aggiornamento pour un ancien « bouffeur de bolcheviques » –, Churchill était francophile à un moment où même le roi George VI trouvait opportun de venir raviver, le temps d’un voyage officiel, le souvenir de l’Entente cordiale. Ses propos élogieux à l’égard de Mussolini attestaient qu’il savait au besoin manier la cuillère pour souper avec l’un des diables de l’Europe. Enfin, à l’égard des pays de l’Est reconstitués ou créés en 1919, il partageait le pragmatisme rude du gouverneur de la Banque d’Angleterre, Montagu Norman : la Grande-Bretagne leur avait « donné » (sic) de l’argent pendant dix ans, sans espoir désormais d’être remboursée ; elle n’allait pas, en plus, donner son sang pour « ces gens-là ». Le résultat se serait sans doute joué à une voix près, comme en mai 1940. Mais l’hypothèse ne relève nullement d’un miracle uchronique.

La première préoccupation de Churchill aurait été de trouver une parade à la nouvelle stratégie conduite par le Premier ministre japonais Fumimaro Konoe. Le 16 janvier, en effet, celui-ci avait annoncé que son pays cessait de reconnaître Tchang Kaï-chek comme chef légitime de la Chine. C’était l’assurance d’une « lutte à mort », selon l’expression de Chiang, qui aurait forcément des conséquences sur les placements britanniques, sur Hong Kong, voire sur les colonies voisines, à commencer par Singapour. En outre, le lâchage de Chiang incitait celui-ci à se tourner vers les États-Unis pour échanger des armes contre des avantages commerciaux. Exactement ce dont l’Angleterre ne voulait pas entendre parler.

Dans ces conditions, Churchill se fût sans doute contenté d’une réprobation martiale dans l’affaire de l’Anschluss. La question autrichienne le préoccupait beaucoup moins que le rabibochage des relations avec l’Italie – sur ces deux points, son attitude était identique à celle manifestée par Hitler tout au long de l’année 1937, jusqu’en novembre, nous l’avons dit, mais les Britanniques ignoraient encore ce revirement. Surtout, le déclenchement de l’affaire Blomberg-Fritsch, le 4 février, aurait rassuré le Premier ministre : contraints de démissionner à la suite d’un coup tordu monté par Himmler et Goering, les deux hommes laissaient une armée et les Prussiens de l’état-major hostiles à l’intrusion des hommes du parti nazi. Il ne serait donc pas tombé dans le panneau de la « guerre des nerfs » agité par Hitler, notamment lors de son discours du 20 février 1938 au Reichstag. Churchill avait écrit, dès 1921, que la question des allogènes empoisonnerait les relations interétatiques entre Rhin et Vistule. Entendre le chancelier affirmer que c’était « au Reich allemand de protéger les peuples germaniques le long de nos frontières » l’aurait d’autant moins inquiété qu’à cette date, rien ne laissait entrevoir une annexion de l’Autriche.

Mis devant le fait accompli quatre semaines plus tard et incapable de décider si Hitler avait agi de manière improvisée ou s’il avait tiré parti de circonstances favorables pour exécuter la première étape d’un plan concerté, Churchill n’aurait eu de cesse que d’anticiper le coup de l’adversaire. Chamberlain voulait gagner du temps ; lui, être un temps en avance. Son atout maître eût été le renseignement. N’oublions pas que, jeune ministre, il avait soutenu en 1909 la création d’un service de sécurité intérieure (MI5) et d’espionnage (MI6). En 1914, à peine nommé Premier Lord de l’Amirauté, il avait organisé le décryptage systématique des transmissions ennemies, prélude aux recherches qui aboutirent à la mise au point du système Ultra, en mai 1940. Aux affaires, Churchill aurait demandé à son vieux complice des années 1920, lord Hankey, ministre en charge du renseignement, d’accélérer le calendrier d’Ultra et de lancer diverses missions pour apprécier l’état réel du Reich.

Le Premier ministre aurait été édifié. D’abord sur les intentions belliqueuses à court terme du Führer, convaincu que la guerre avec l’URSS approchait, même s’il en ignorait et le moment et la forme. Dès mars 1938, donc en pleine crise autrichienne, Churchill eût été informé que le Führer n’entendait plus réunir le cabinet du Reich, signe que celui-ci se déchargeait des questions intérieures pour se concentrer sur la tâche de « plus grand chef de guerre de tous les temps ». À cette date sans doute, l’idée de confirmer Hitler dans ses pronostics aurait commencé à faire son chemin, surtout au vu des informations sur l’état des forces allemandes.

Dès lors que Churchill eût été décillé sur la prétendue supériorité aérienne de la Luftwaffe ou sur la puissance de la force motorisée allemande, la partie diplomatico-stratégique eût changé de main. Au printemps 1938, le Reich ne pouvait même pas aligner un corps de bataille de panzers ; il fallait répartir les engins entre trois corps d’armée et, de toute façon, les Panzers II de dix tonnes étaient surclassés par les Renault français et les Skoda tchèques. Et encore, c’était là problème anecdotique en regard d’une motorisation au mieux incomplète – seules quatre armées étaient équipées –, d’une artillerie insuffisante ou d’un manque régulier d’obus, tous handicaps aggravés par l’acrimonie persistante d’une partie du haut commandement allemand contre son chef, depuis la misérable affaire Blomberg-Fritsch. Même un nazi militant comme Guderian s’avouait dégoûté par les manigances des SS et du parti. À cette époque déjà, Ludwig Beck, chef d’état-major général et hostile à une guerre précoce par insuffisance de préparation, réfléchissait au meilleur moyen de limoger l’entourage de Hitler, à commencer par Goebbels et Goering, jugés les principaux va-t-en guerre, surtout depuis l’Anschluss.

On comprend alors l’importance pour Churchill d’apprendre que la Luftwaffe ne disposait que de cinq cents appareils modernes, des Bf 109, pour épauler les Henkel 111 et les Dornier 17 vétustes. Pas question d’une couverture aérienne qui garantirait percée en profondeur et assaut prolongé, d’autant que le taux de casse de ces nouveaux appareils, difficiles à manœuvrer, atteignait des records. Bien sûr, Churchill ou pas, l’Angleterre ne disposait que de médiocres Hurricane et autres Gladiator rescapés de 1918 ; aucun Spitfire ne volait, mais pas plus les fameux bombardiers Junker 88, censés terroriser civils et soldats. Prévoir l’effet de sidération que provoquerait le dévoilement de la supercherie aérienne nazie était routine pour un Churchill qui ne reculerait pas à confier par exemple au Times l’extrait de la lettre où le général Felmy, patron de la Luftflotte 2, écrivait : « Envisager d’attaquer la Grande-Bretagne est une chimère, faute de moyens. »

Encore fallait-il concocter un piège. Au printemps 1938, Churchill aurait pu étudier deux scénarios. Le plus maximaliste paraît si insensé qu’on le rangerait spontanément dans la catégorie des « uchronies chaotiques » où la probabilité des divers paramètres multiplie l’incertitude du résultat. Le schéma n’est pourtant guère différent de la trame qui sous-tend le film Triple Cross. Admettons que deux des cinq plus célèbres taupes de l’espionnage soviétique en Angleterre, John Cairncross et Guy Burgess, aient été démasquées puis retournées. Le premier était si proche de lord Hankey qu’il devait devenir son secrétaire privé, le second venait d’entrer à la branche action du MI6. Exactement l’équipe qu’il fallait pour monter le bobard suivant, à destination du Reich, via Moscou : prévenir que les recherches sur les « armes nouvelles » avançaient plus vite que prévu, si bien qu’on testerait sans doute les fusées et la bombe atomique autour de 1940. Il n’est pas difficile d’imaginer l’agitation à Moscou comme à Berlin, avec deux conséquences envisageables : une attaque préventive de Hitler contre la Grande-Bretagne, conformément au scénario ; la signature d’un pacte germano-soviétique à l’été 1938, les deux « victimes » du traité de Versailles rejouant la comédie de Rapallo et la stratégie du faible au fort, suivie d’une guerre cette fois menée contre les démocraties. Où l’on voit qu’entre l’insensé et la réalité, les raccourcis existent.

Le scénario minimal suppose une contribution involontaire des Polonais, des Tchèques et des Français. Les vagues de purges avaient persuadé les Européens que l’URSS se trouvait comme un canard cou coupé ; en juillet 1937, à l’occasion d’une énième purge dans l’armée, Hitler en avait conclu que « Staline était fou ». Pourquoi ne pas lui donner raison et faire courir le bruit, au printemps 1938 après l’exécution de Boukharine, que le vrai Staline avait été assigné à résidence dans sa datcha de Kuntsevo et que le pouvoir exécutif était aux mains d’un triumvirat Beria-Malenkov-Molotov, tandis qu’un sosie d’oncle Joe arpenterait le Kremlin. Cet enfumage était moins burlesque qu’il n’y paraît : Kim Philby, un autre de la bande des cinq, a reconnu que la première préoccupation de ses employeurs était de connaître l’état des tractations (imaginaires) entre l’Angleterre et l’Allemagne. En un sens, Staline partageait la même obsession que Hitler : l’alliance anglaise. On imagine alors l’effet d’un tel coup de pied dans la fourmilière. L’information eût été démentie bien sûr, mais pas avant plusieurs semaines, car pas plus l’Abwehr1 que le MI6 ou les Américains n’avaient d’agent bien placé et le NKVD2 aurait pris soin d’interpréter ce qu’il ne pouvait tenir pour une élucubration churchillienne.

Un laps de temps suffisant pour que l’irréparable se produise : la Pologne qui mobilise parce qu’elle entend exploiter l’occasion historique de conclure à son avantage la guerre interrompue de 1921 avec la Russie bolchevique ; la Tchécoslovaquie qui fait de même, préventivement, comme en mai 1938 ; Hitler saisissant l’aubaine au vol, selon sa pratique coutumière de réagir à l’événement plutôt que de le provoquer par une démarche calculée. Ajoutons au tableau les hésitations de Daladier pour lequel Churchill avait le même manque d’estime que son ambassadeur à Paris, sir Eric Phipps : « Ce n’est pas un homme fort, en dépit de ses allures décidées, […] mais cela vaut mieux que cette méduse de Herriot. » Si le président du Conseil avait annoncé la non-belligérance de la France dans l’hypothèse d’un conflit impliquant l’URSS, l’Allemagne pouvait en inférer une passivité générale pour tout conflit à l’Est, en dépit des traités signés par Paris. Bref, le coup de bluff anglais aurait contraint les joueurs à abattre leurs cartes à contretemps.

Plus question alors d’organiser une conférence de la dernière chance à Munich. La décision d’attaquer la Tchécoslovaquie eût été précipitée par l’éventualité d’une crise de régime à Moscou ; les rumeurs inspirent toujours les dictateurs. En menant la guerre rapide qu’il escomptait, Hitler eût trouvé là l’occasion d’amener à la table des négociations une Russie désorganisée et des démocraties incapables de contrecarrer la logique du poteau-frontière qu’il martelait depuis 1933. Convaincu qu’il était que le temps travaillait contre l’Allemagne, on voit mal qui aurait pu le détourner. Pas même le scepticisme et les divergences d’appréciation stratégique de ses généraux.

Rarement pourtant un haut commandement se fût engagé dans une guerre aussi divisé. Ludwig Beck, chef de l’OKH3, aurait démissionné en signe de désaccord, comme il le fit avant Munich ; Witzleben, Hoepner ou Goerdeler auraient comploté à la déposition de Hitler comme ils s’y étaient engagés en cas d’agression contre la Tchécoslovaquie. Même Halder, le nouveau chef de l’OKH, aurait eu du mal à convenir d’une stratégie commune avec Hitler, dès lors que celui-ci, aiguillonné par le temps, aurait renoncé à l’approche indirecte au profit d’un assaut frontal contre la ligne de défense tchèque. Résultat, la tenaille imaginée sur le papier eût envoyé Rundstedt se casser les dents sur les fortifications de Silésie, tandis que le largage des parachutistes eût tourné au massacre (ce que vérifièrent plus tard, dans la réalité, des manœuvres organisées par les Allemands). De son côté, la Xe armée de Reichenau, en route vers Prague, aurait eu les plus grandes peines à percer la double ceinture fortifiée protégeant la capitale. Enfin, côté autrichien, les Tchèques avaient massé six divisions, ce qui aurait compliqué la tâche de la XIVe armée et aurait longtemps retardé la jonction des troupes allemandes.

N’oublions ni le relief montagneux du pays, ni l’état de l’aviation allemande. La victoire aurait occasionné des pertes et surtout, le matériel, les usines, etc., qui devaient tomber intacts entre les mains allemandes après Munich, auraient été détruits ou sabotés par les vaincus. Si tant est que le temps nécessaire – un mois, sans doute davantage – n’ait pas été utilisé par les démocraties pour intervenir à l’Ouest. Certes, tout Churchill qu’il était, celui-ci n’aurait pas fait se dissiper en quelques semaines le pacifisme viscéral qui tenaillait Anglais et Français. Sauf que le coup de force tchèque, couplé à la révélation des lacunes militaires du Reich, aurait rendu plausible une prise de gage de l’autre côté du Rhin sur le modèle de l’opération de la Ruhr en 1921. Ce n’étaient pas les huit divisions postées en défense qui auraient enrayé l’avance d’alliés combattant sur le sol ennemi – ce dont les anciens de 1918 avaient été frustrés à leur grande fureur – avec des moyens quatre à cinq fois supérieurs.

Dès lors, la machine infernale de l’été 1914 eût été réactivée. À l’Est, les Polonais seraient – ou non – entrés dans la danse au vu de l’avance des démocraties ; les Yougoslaves, obligés de la France, eussent agi de même vis-à-vis de l’Autriche ; les Roumains auraient prudemment suspendu leurs livraisons de pétrole à l’Allemagne, tout comme les Russes qui, avec un état-major en loques, auraient compté les points dans l’espoir de récupérer quelques morceaux de terre abandonnés après le traité « honteux » de Brest-Litovsk, en 1918. À l’Ouest, même victorieuse en Tchécoslovaquie, l’armée allemande se serait trouvée devant une équation impossible à résoudre : comment conduire une campagne éclair, en manquant de munitions et de carburant, dans des conditions météorologiques qui rendaient aléatoire la tactique de bombardement ciblé, et en comptant pour l’essentiel sur l’infanterie ?

Au mieux de leurs intérêts, les Allemands auraient répliqué à la prise de gage occidentale par une tentative contre la Belgique et à la rigueur le nord de la France. On aurait rejoué, sans la puissance de feu, les épisodes du printemps 1918 : offensive allemande, contre-offensive française et ainsi de suite, jusqu’à ce que la machine économique allemande se trouvât asphyxiée, au plus tard début 1939 si l’on en croit la Commission de défense du Reich qui prévoy...

Table des matières

- Couverture

- Titre

- Copyright

- Introduction

- Chapitre premier - Et si nous ne descendions pas des Grecs ?

- Chapitre 2 - Ponce Pilate épargne Jésus

- Chapitre 3 - Les Arabes triomphent à Poitiers

- Chapitre 4 - Jeanne d’Arc meurt à Orléans

- Chapitre 5 - Et si Luther avait vraiment réformé l’Église ?

- Chapitre 6 - 1588, l’Espagne convertit l’Angleterre

- Chapitre 7 - Richelieu disgracié ou l’autre journée des Dupes

- Chapitre 8 - Louis XVI réussit la fuite à Montmédy

- Chapitre 9 - Napoléon est battu à Austerlitz

- Chapitre 10 - La guerre de 1870 n’a pas eu lieu

- Chapitre 11 - Septembre 1914, l’Allemagne a gagné la guerre

- Chapitre 12 - La Russie populiste et religieuse de Grigori Raspoutine

- Chapitre 13 - La Seconde Guerre mondiale commence en 1938

- Chapitre 14 - 1945, la bombe n’est pas au rendez-vous

- Chapitre 15 - Mai 1968 aux couleurs d’acier, de feu et de sang

- Chapitre 16 - 1973 : Israël rayé de la carte

- Conclusion

- Bibliographie indicative commentée

- Remerciements