- 304 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

À propos de ce livre

Dans toutes les cultures et à travers l'histoire, le quotidien du tout petit enfant semble presque varier à l'infini. Que fait-il pendant la journée ? Comment dort-il ? Comment mange-t-il ? Comment est-il vêtu et comment est-il porté ? Ou encore comment est-il baigné ?Blandine Bril et Silvia Parrat-Dayan brossent un formidable tableau de la petite enfance à travers les gestes ordinaires, des campagnes du Moyen Âge aux mégalopoles d'aujourd'hui, de l'Ouzbékistan au Mali, du Mexique à la Corée. Où l'on découvre qu'il n'existe pas de pratiques qui soient une fois pour toutes bonnes ou mauvaises. Seule compte l'adaptation de l'enfant au monde qui l'entoure. Une leçon d'humilité pour les experts prodigues en solutions idéales ; une parfaite déculpabilisation pour les parents qui redoutent de trop mal faire !Blandine Bril est psychologue, anthropologue, directeur d'études à l'EHESS. Silvia Parrat-Dayan, psychologue et chercheuse en histoire de la petite enfance, est collaboratrice scientifique aux Archives Jean-Piaget, à l'Université de Genève.

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.

Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.

Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.

Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Oui, vous pouvez accéder à Materner par Blandine Bril,Silvia Parrat-Dayan en format PDF et/ou ePUB. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.

Informations

Éditeur

Odile JacobAnnée

2008Imprimer l'ISBN

9782738117281ISBN de l'eBook

9782738194886Troisième partie

L’espace du corps

Chapitre 6

Le maillot, une pratique millénaire

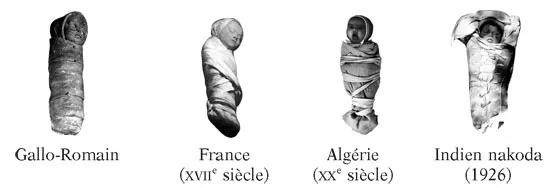

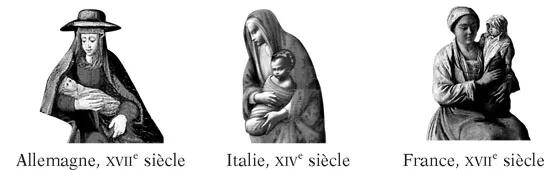

Alors que le portage au dos tel qu’il se pratique en Afrique de l’Ouest est souvent présenté comme le prototype d’une situation de bonheur pour l’enfant en contact direct avec le corps de sa mère, l’utilisation du maillot a été, à partir du XVIIIe siècle, assimilée à une pratique restrictive et donc néfaste, à proscrire absolument. Or l’emmaillotement a été très largement pratiqué et reste encore aujourd’hui la règle durant les premiers mois de la vie de l’enfant dans de nombreuses régions du monde. On le trouve dans toute l’Europe jusqu’à l’Oural, de la Scandinavie à l’Italie et aux Balkans, ainsi que sur le pourtour de la Méditerranée, en Asie centrale, dans toute la Sibérie, la Chine du Nord et dans des zones délimitées au Sud par le Népal et le Tibet. L’emmaillotement se pratique aussi sur le continent américain, où on le retrouve chez les peuples du Nord de même que chez ceux des Andes.

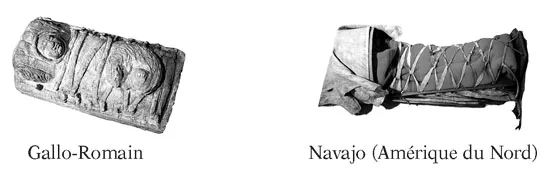

On notera que le maillot peut être solidaire ou non du berceau (voir figures 6.1 et 6.2). Mais, encore une fois, les choses ne sont pas si tranchées. En effet, le berceau gallo-romain de la figure 6.1, directement comparable au berceau navajo, montre un enfant sanglé sur une sorte de petit matelas, plus qu’un simple maillot, mais moins qu’un berceau. Par ailleurs, nous verrons que l’habillement de l’enfant navajo est très exactement similaire à celui du maillot d’Europe occidentale. Il est donc nécessaire d’insister sur cette continuité entre des pratiques éloignées dans le temps (deux millénaires séparent les deux images de la figure 6.1), mais aussi dans l’espace (ces deux « berceaux » sont distants de plusieurs milliers de kilomètres). En fait, contrairement à une idée reçue, le maillot n’est pas à confondre avec les bandelettes dont il a été beaucoup dit qu’elles étaient trop serrées autour du corps de l’enfant. Le maillot est en réalité constitué de plusieurs pièces d’étoffe, les bandelettes n’étant que le moyen de maintenir l’ensemble. Elles seront remplacées au XXe siècle par des épingles de nourrice !

FIGURE 6.1. Exemple de berceaux assimilés au maillot.

Dans le chapitre consacré au transport de l’enfant, de même que dans celui traitant du sommeil, nous avons largement fait référence à la pratique de l’emmaillotement, insistant sur l’imbrication de l’utilisation du berceau et du maillot. Nous considérons maintenant l’ensemble des pratiques d’emmaillotement, que le maillot soit ou non solidaire du berceau ou du porte-bébé, désigné par le terme américain cradle boards.

S’intéressant davantage aux objets et à leurs caractéristiques matérielles qu’à leur utilisation quotidienne, à quelques exceptions près, les documents ethnographiques ou même historiques ne nous renseignent que partiellement sur les modes d’utilisation quotidiens du maillot ou encore sur les arguments qui pourraient être avancés pour en légitimer la pratique. Il est souvent difficile de donner un tableau précis des périodes de la vie de l’enfant durant lesquelles on utilise systématiquement l’emmaillotement, et des circonstances quotidiennes conduisant à son utilisation ou au contraire à son abandon. De même, on sait peu de choses sur les raisons données par les adultes pour justifier cette pratique.

FIGURE 6.2. Similitude des maillots du nouveau-né sur une période de 2 000 ans pour des régions fort éloignées.

Variantes autour du maillot

Lorsqu’on parle de maillot dans différentes aires géographiques et à différentes époques historiques, s’agit-il de la même chose ? Les méthodes d’emmaillotement sont-elles comparables ? Comment les contextes socio-économiques et les disponibilités matérielles vont-ils marquer cette pratique ? Lorsque peu d’étoffes de toile fine sont à disposition, qu’est-ce qui fera office de lange ? Du sable comme en Chine ou en Afrique du Nord, de la balle de céréales dans les Balkans ou en Asie centrale, de l’écorce de bouleau finement broyée en Laponie ou en Amérique du Nord ? Comment, par ailleurs, s’adapte-t-on aux saisons, à l’âge de l’enfant ou à son activité ? Autant de questions qu’une illustration détaillée rendra plus explicites.

Le maillot au Moyen Âge

Il semble que nul vestige palpable de l’habillement du tout-petit vivant au Moyen Âge ne subsiste, et d’après D. Alexandre-Bidon et M. Closson (1985), les textes de l’époque s’avèrent souvent avares de détails concrets. Utilisant une démarche d’archéologie expérimentale, ces auteurs ont eu la merveilleuse idée, à partir de l’analyse de nombreuses miniatures du XIIe au XVe siècle, de tenter une reconstitution de la méthode d’emmaillotage. Son intérêt aura été d’en souligner la simplicité, et de démontrer la facilité et la rapidité des manipulations impliquées lors de l’emmaillotage comme lors du démaillotage.

Les éléments de base du maillot sont constitués de draps de dimensions proches des couches en tissu que l’on trouve encore de nos jours, des carrés de soixante à soixante-dix centimètres de côté, dont la qualité essentielle devait être la finesse et la douceur. Durant les périodes de froid, on y ajoutait un lange de laine, ou de chanvre pour les plus pauvres. Afin de maintenir en place draps et langes, on utilisait de fines bandelettes d’une largeur variant de trois à dix centimètres. Mais comment tout cela est-il agencé ?

Voici la description qu’en donnent les auteurs :

La nourrice assise sur le sol dispose sur ses jambes étendues deux épaisseurs de tissu, un lange […] et une couche, et y allonge le nourrisson. Elle replie sur lui la fine toile blanche et le drap de laine, pan gauche par-dessus le pan droit dans bon nombre de cas. […] On réserve à hauteur des pieds du bébé assez d’aisance avant de rabattre ce surplus de tissu vers le haut. L’enfant pourra remuer librement ses pieds si on ne lie pas les chevilles : mais 30 % seulement des miniatures décrivent des enfants aux chevilles manifestement liées. La tête enfin est le plus souvent enveloppée dans le plus fin des langes, celui placé à même la peau, et il faut ménager toute une série de plissés sous le menton pour que tienne convenablement ce substitut du bonnet (p. 93).

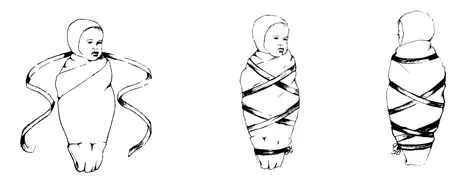

FIGURE 6.3. Reconstitution de l’emmaillotement de l’enfant au Moyen Âge (Alexandre-Bidon et Closson, 1985).

À cette époque, les éléments du maillot (drap et lange) sont indifférenciés ; seule varie la manière de lier pour les maintenir. Les bandes disposées en croisillons font de l’emmaillotage entrecroisé le plus fréquent au Moyen Âge. Le nombre de croisillons peut être de deux, trois ou quatre, le nombre et leur disposition varient selon l’âge et donc la taille de l’enfant, deux croisillons étant suffisants pour le nouveau-né. L’extrême facilité de l’emmaillotement, soulignée par les auteurs, a rarement été évoquée (voir figure 6.3) :

D’une difficulté d’exécution nulle, le temps de l’emmaillotage n’excédant pas une minute, même chez une mère inexpérimentée – et en existait-il alors ? – le démaillotage s’opère, lui, en moins de dix secondes ! Un seul nœud est nécessaire, effectué à hauteur des chevilles, et l’opération tout entière est menée sur un bébé couché sur le dos, à l’image de ce que présentent les [rares] scènes de change. Il n’est pas même nécessaire de retourner l’enfant (p. 95).

D’après ces auteurs toujours, les maillots serrés présentant des enfants littéralement ficelés sont rares, et ne dépassent pas 3 % de l’ensemble des documents consultés. Ce maillot n’est donc pas d’usage courant, et pourrait fort bien être un maillot de cérémonie, de fête ou même un maillot de voyage. Le maillot usuel facile d’utilisation, souvent même sans lien, comme le montrent les exemples de la figure 6.4, n’est par conséquent pas une entrave à la propreté de l’enfant et ne constitue pas une contention empêchant tout mouvement, deux arguments souvent brandis par les adversaires du maillot.

FIGURE 6.4. Exemples de maillots lâches, sans liens.

Comparons maintenant ce maillot à celui de l’enfant péruvien ou mexicain de nos jours. La proximité des pratiques est étonnante.

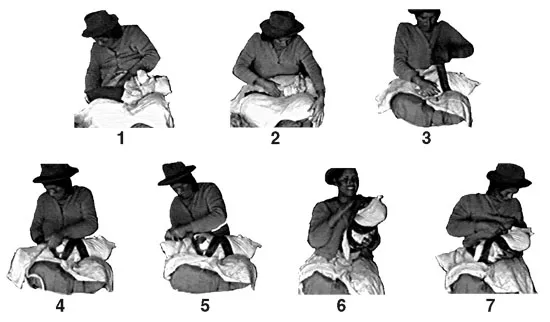

Le maillot de nos jours dans les Andes

Le maillot reste de nos jours une pièce d’habillement quotidienne pour l’enfant andin dans les premiers mois. La proximité entre cette pratique actuelle et celle décrite pour l’enfant du Moyen Âge est telle, qu’il est difficile de résister à la comparaison. La figure 6.5 retrace en sept images la procédure d’emmaillotement à partir d’un enregistrement vidéo réalisé par Célina Occampo en 1990, dans la région de Cuzco.

FIGURE 6.5. Emmaillotement d’un nouveau-né péruvien.

L’enfant est tout d’abord habillé de trois brassières superposées. Après lui avoir mis un premier lange enserré dans une première petite couverture ne couvrant que le bas du corps et faisant office de lange (1), la mère enveloppe l’enfant d’un lange blanc plus large, les bras étant allongés de chaque côté du corps (2), une sorte de fichu est ajouté au bonnet que porte déjà l’enfant, puis la fine bandelette d’attache est enroulée pour fixer le lange (3,4). Une attention spéciale est portée à la position des pieds (5). La mère signe1 ensuite son enfant raide dans son maillot (6), puis le met au sein (7). La séquence d’emmaillotement, dont le début commence une fois les trois brassières enfilées, aura duré à peine plus de deux minutes2. Ces données sont tout à fait compatibles avec l’estimation réalisée par M. Closson et D. Alexandre-Bidon (1985) décrite dans la section précédente.

Ce maillot qui, pour les tout-petits, enveloppe tout le corps, laissera au bout de quelques mois les bras de l’enfant libres lorsqu’il ne dort pas. Cet aspect de la pratique du maillot rappelle le portage au dos de l’enfant bambara, dont les bras seront libérés à partir de quelques mois lorsqu’il ne dort pas. Cette analogie souligne combien certaines pratiques, bien que fondamentalement différentes, s’ajustent à l’enfant de la même manière : à partir d’un certain niveau de développement postural et moteur, l’enfant sera libre de ses mains lorsqu’il est éveillé.

Le maillot des années baby-boom

Les jeunes mères des années 1930, et jusque dans les années 1950, disposaient d’ouvrages de puériculture qui proposaient et décrivaient deux méthodes d’habillement : le maillot à la française et l’habillement à l’anglaise, en fait l’ancêtre de la « grenouillère », réputé laisser plus de liberté de mouvement à l’enfant et recommandé dès 2 à 4 mois selon la saison. Nous ne retiendrons ici que la plus traditionnelle (le maillot à la française), qui « a le très grand avantage de préserver l’enfant du refroidissement et de le maintenir dans la bonne position » (Lerebouillet, 1948, p. 23). Le maillot recommandé est composé de deux parties, chacune comprenant de trois à quatre pièces. La partie supérieure est constituée de trois pièces, chemises et brassières qui selon l’époque de l’année seront en coton fin, en flanelle et/ou en laine. La partie inférieure est composée d’une ou deux couches de toile fine et usagée (la deuxième peut être en éponge), d’un lange de coton, et d’un autre lange, plus grand que le précédent, ainsi que d’un molleton de laine.

Les différentes pièces sont glissées ensemble sous le dos de l’enfant, en remontant un peu en dessous des aisselles. On replie alors de bas en haut la (les) couche(s) sans la (les) tordre entre les jambes et sur le ventre de l’enfant. Puis on rapproche successivement chaque côté de la couche sur la poitrine, sans serrer trop fort […].

[Suivent différentes autres manières de disposer les couches.]

Deux langes restent à fixer : les deux côtés du premier, le lange de coton, sont successivement ramenés sur l’abdomen. Le lange de laine est plus compliqué à mettre : on prend le bord droit du lange, on le passe du côté gauche de l’enfant et on l’applique de façon à bien maintenir le corps sans le serrer trop. L’autre côté du lange est ramené sur le premier et attaché avec une épingle de nourrice. L’extrémité inférieure, très longue, est alors repliée environ 10 centimètres au-delà des pieds et ramenée plus ou moins haut. On en croise les deux extrémités en arrière avec des épingles de nourrice. L’enfant est ainsi bien maintenu sans être serré (p. 26-27).

Ce maillot, encore recommandé par le médecin de famille après la Seconde Guerre mondiale, reste très proche de celui de l’enfant des Andes dont on a libéré les bras.

Le cradle board : l’équivalent du maillot ?

Les témoignages rapportant les pratiques des Indiens d’Amérique du Nord sont abondants et datent pour la plus grande partie du XIXe siècle. Les descriptions du cradle board proprement dit sont nombreuses et détaillées, mais malheureusement les indications sur les conditions de son utilisation, sur la façon dont l’enfant y est posé et installé, sont rares.

La manière dont l’enfant indien est vêtu et déposé dans le porte-bébé permet d’assimiler cette pratique à celle de l’emmaillotement d’Europe ou d’Amérique du Sud. Chez la plupart des peuples d’Amérique du Nord, les peaux finement tannées jouaient le même rôle dans la confection des vêtements que les étoffes plus ou moins fines dans les cultures européennes, y compris pour les sous-vêtements. Il en allait de même pour l’enfant qui était enveloppé dans un carré de peau très fine pour être ensuite déposé dans le porte-bébé dont le fond avait été recouvert sur une certaine épaisseur d’une substance douce et absorbante – mousse séchée, bois de cèdre pulvérisé, écorce finement broyée, ou encore duvet fin qui tapisse l’intérieur des tiges de certaines espèces de roseaux. Ces différentes substances avaient pour fonction d’absorber l’humidité produite par l’enfant, l’urine en particulier. Selon la saison, une peau, avec sa fourrure tournée vers l’enfant, était ajoutée à cette première couche de matière. Selon le type de porte-bébé la dernière « enveloppe » pouvait être solidaire de la partie rigide du porte-bébé comme les berceaux de la population ute du Nevada, ou ceux des nations amérindiennes du Québec ; dans les autres cas, seules les courroies de cuir sont attenantes à la partie rigide, ce que l’on peut observer chez les Navajos ou les Apaches (figure 6.1). Dans le premier cas, l’enfant est glissé dans cette enveloppe qui est ensuite fermée à l’aide d’un laçage plus ou moins serré. Dans le deuxième cas, l’enfant est enveloppé dans une couverture faite d’une peau ou d’une fourrure selon la saison, puis assujetti au porte-bébé par des liens fixés dans des passants situés de chaque côté de la partie fixe. Les pieds peuvent ou non être immobilisés.

Dennis décrit ainsi l’emmaillotage hopi dans les années 1...

Table des matières

- Couverture

- Titre

- Copyright

- Dédicace

- Remerciements

- Prologue

- Première partie - L’enfant dans le temps et dans l’espace

- Deuxième partie - Le corps dans l’espace

- Troisième partie - L’espace du corps

- Épilogue

- Références

- Table des croquis et images