- 368 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

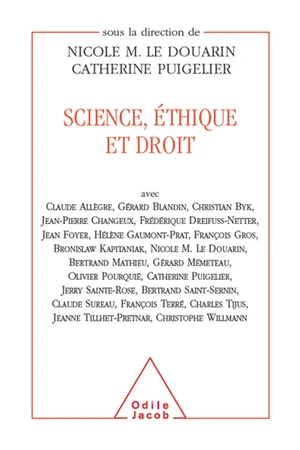

Science, éthique et droit

À propos de ce livre

De grands savants, biologistes ou médecins, croisent d'éminents juristes, magistrats et philosophes pour proposer une réflexion approfondie, concrète et très actuelle sur la façon dont la science parfois régit le droit ou parfois le bouleverse. Où en est la réglementation des brevets dans le domaine du vivant ? Jusqu'où peut-on aller dans la collecte d'empreintes génétiques ? Quelles sont les règles acceptables en matière de clonage ? Peut-on utiliser l'hypnose dans les interrogatoires de justice ? Et Internet, faut-il le contrôler, le réguler, le laisser libre ?Les progrès de la science, aussi considérables que rapides, posent toute une série de questions au droit et à l'éthique. Qu'est-ce qui est permis ? Comment poser des limites et des normes sans brider la démarche des scientifiques ?Nicole M. Le Douarin est professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie américaine des sciences et de la Royal Society de Londres. Elle a été secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Catherine Puigelier est professeur de droit à l'université du Havre, ancien directeur de l'Institut d'études judiciaires de l'université Paris-XIII. Contributions de Claude Allègre, Gérard Blandin, Christian Byk, Jean-Pierre Changeux, Frédérique Dreifuss-Netter, Jean Foyer, Hélène Gaumont-Prat, François Gros, Bronislaw Kapitaniak, Nicole M. Le Douarin, Bertrand Mathieu, Gérard Mémeteau, Olivier Pourquié, Catherine Puigelier, Jerry Sainte-Rose, Bertrand Saint-Sernin, Claude Sureau, François Terré, Charles Tijus, Jeanne Tillhet-Pretnar, Christophe Willmann.

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.

Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.

Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.

Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Oui, vous pouvez accéder à Science, éthique et droit par Nicole Le Douarin,Catherine Puigelier en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Biological Sciences et Science General. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.

Informations

Chapitre 1

Quand la science intéresse le droit

LES INTERFÉRENCES DE LA LINGUISTIQUE ET DU DROIT1

Gérard BLANDIN

« Savoir que l’on sait ce que l’on sait, et savoir que l’on ne sait pas ce que l’on ne sait pas ; voilà la véritable science. »

Si nous en croyons Georges Lochak, Albert Einstein écrivait du premier jet dans sa langue maternelle (l’allemand) les arguments de son raisonnement et c’est par la suite qu’il retraduisait en anglais les résultats de ses intuitions. C’est dire l’importance de la langue pour la formulation de la pensée.

Or quelle fut tout au long de sa vie la grande idée d’Einstein ? Il a essentiellement cherché à ramener à l’unité les principes de la physique.

À son exemple nous devons tenter de revenir aux évidences unificatrices : comme pour toutes les sciences, l’instrument premier du droit est le langage, et, pour nous Français, la langue française.

C’est avec son appui que nous élaborons nos raisonnements juridiques et que nous inventorions les situations juridiques.

La langue apparaît ainsi comme l’instrument qui permet la formulation des règles juridiques et la précision de la science du droit.

C’est aussi, bien sûr, l’instrument qui permet aux hommes de loi de communiquer avec le justiciable, qu’il soit francophone ou non.

Cet outil linguistique qui permet l’analyse des concepts juridiques est évidemment différent de la langue commune qui n’utilise ni ces concepts ni ce vocabulaire.

Ce problème de la langue technique juridique a été remis à l’ordre du jour récemment et nous l’évoquerons.

Mais nous évoquerons de même le difficile problème de la traduction qui se pose aussi bien sur le territoire français que dans les relations internationales où la place du français tend à se réduire.

Le statut de la langue française sur le territoire français

Le Français instrument de la pensée juridique

« On ne la trouve pauvre, cette vieille et admirable langue française, que quand on ne la sait pas ; on ne prétend l’enrichir que quand on ne veut pas se donner la peine de connaître sa richesse ».

Depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), le français est devenu la langue du gouvernement, de l’administration et de la justice : cette langue a remplacé dans ces domaines le latin qui a continué d’être la langue du monde savant.

Certains auteurs, par anachronisme, ont accusé la monarchie d’avoir voulu éliminer les autres langues et dialectes alors en usage dans les différentes provinces de France : il n’en est rien. Seul le latin était visé.

La langue commune des lettrés a alors perdu son monopole, mais le latin, langue du « corpus juris civilis » de Justinien continua à servir de base dans l’enseignement du droit dans toute l’Europe depuis que l’Université de Bologne avait remis en honneur cette compilation au XIIIe siècle.

Donc, depuis l’ordonnance de 1539, le français a servi à rédiger tous les actes de l’administration royale y compris les registres paroissiaux (baptêmes, mariages et sépultures) et les actes notariés.

Le français au cours des siècles acquit des lettres de noblesse non seulement comme langue littéraire mais aussi, cela va de pair, comme langue des diverses sciences y compris celle du droit.

Si l’on ne doit pas oublier les ouvrages fondamentaux de Beaumanoir (Coutumes du Beauvaisis), Charles Dumoulin, Antoine Loisel (Institutes coutumières), Jean Domat (Traité des lois), Robert Joseph Pothier, etc., c’est surtout le code civil de Napoléon (1804), certes préparé par tous ses prédécesseurs (dont ceux que je viens de citer), et les ordonnances royales, qui a assuré au droit français et à la langue juridique dans laquelle il était écrit une renommée incomparable dans toute l’Europe : Stendhal a fait l’éloge de sa clarté admirable et de sa sobriété lapidaire.

Il est certain que la langue du code Napoléon bénéficie de l’héritage classique, aussi bien de la langue du XVIIe que de celle du XVIIIe siècle. Et si Rivarol a pu écrire son Discours sur l’universalité de la langue française qui a été couronné par l’Académie de Berlin en 1784, c’est que la France, à la différence de tous les autres peuples, s’est dotée de l’Académie française qui a réglé très tôt le langage avec des définitions précises et une codification de l’usage qui a fait du français avec l’appui des élites, aussi bien de la Cour que des salons parisiens, un outil clair et précis : citons à côté du Dictionnaire de l’Académie (1694) ceux de Pierre Richelet (1680) et de Furetière (1690).

Jusqu’à la guerre de 1914, où la France compta parmi les vainqueurs, la suprématie de la langue française fut assurée.

Mais, et nous le verrons dans la dernière partie, le déclin commença dès après la victoire de 1918, si bien que les traités de paix, actes juridiques s’il en fut, ne furent plus rédigés seulement en français mais aussi en anglais.

La politique linguistique de la France

« J’ai appris l’italien pour parler au Pape, l’espagnol pour parler à ma mère, l’allemand pour parler à mes amis, et le français pour me parler à moi-même. »

À l’instar d’une grande partie des États européens, la France a finalement décidé d’une politique linguistique.

Elle le devait, eu égard à l’importance du français dans le monde qui est parlé sur les cinq continents, et à quelques signes alarmants sur la situation du français en France même.

La place du français n’est plus ce qu’elle a été, et il convenait de défendre un héritage qui n’appartient pas seulement aux Français d’aujourd’hui mais à une multitude de nations de par le monde.

L’apogée de la langue française se situe au XVIIIe siècle où toutes les Cours d’Europe parlaient français : mais il était annoncé quelque peu avant l’avènement de Louis XIV, car il est illustré par Corneille et quelques autres et il se poursuit au-delà de la période révolutionnaire sous l’Empire jusqu’à l’occupation de Paris par les alliés coalisés contre la France (1814).

Les chefs-d’œuvre de Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, La Bruyère ont illustré la pensée et le goût français.

Ce modèle inégalé de l’âge classique a formé les esprits jusqu’au XXe siècle, mais, aux alentours de la révolution culturelle de 1968, il a été trop généralement abandonné et nous en mesurons tous les jours les conséquences.

Si bien que la dernière entreprise d’envergure à la gloire du français fut la constitution de l’immense Trésor de la langue française avec pour dernier stade sa consultation facilitée sur Internet.

C’est après la défaite de juin 1940 que la place du français dans le monde tend à être éclipsée par l’anglais et la culture américaine, car les États-Unis avec l’URSS, qu’ils ont soutenue puissamment de toutes les ressources de leur industrie, font figure de grand vainqueur.

Et s’il n’y eut guère d’invasion du vocabulaire russe soviétique2, l’hégémonie américaine fut ressentie de plus en plus fortement jusqu’à nos jours, au point qu’aujourd’hui certains titres de films ou de livres d’origine américaine ne sont plus traduits dans notre langue lorsqu’ils arrivent sur le marché français ; déjà depuis longtemps la mode américaine avait imposé des chansons en américain et une musique qui tendait à envahir toute la place médiatique, en laissant de moins en moins de place aux artistes français qui se mettaient même à parler anglais, à choisir des titres anglais et des pseudonymes américains3.

Certains hommes politiques s’en sont préoccupés et ont entrepris de mettre au point une protection efficace de la langue française d’abord sur le territoire français, puis dans les échanges internationaux.

C’est ainsi que le président Georges Pompidou créait en mars 1966 le Haut Comité pour la défense et l’expansion de la langue française.

Ce Haut Comité changea plusieurs fois de nom et aboutit à la création de deux organes :

1) Le Conseil supérieur de la langue française qui dépend du Premier ministre.

2) La Délégation générale à la langue française et aux langues de France qui dépend du ministère de la Culture et de la Communication.

La première loi de défense de la langue française fut celle du 31 décembre 1975 qui prévoyait l’obligation d’user du français dans la publicité, le commerce (en particulier pour la rédaction des modes d’emploi et des garanties d’utilisation des produits et services offerts au public) et le droit du travail (pour les contrats qui s’exécutent en France).

Le 25 juin 1992, le Congrès adopta une loi constitutionnelle dont l’article 1er portait : « La langue de la République est le français. »

L’étape suivante fut la loi du 4 août 1994 (loi Toubon) qui s’est substituée à celle de 1975 dont elle a repris les principales dispositions en y ajoutant des sanctions pénales et en élargissant son domaine d’application :

1) L’information du consommateur : la publicité qui est faite sur la voie publique ou les lieux ouverts au public doit être faite en français ou comporter une traduction française alors que la loi de 1975 limitait cette obligation aux biens appartenant à des personnes morales de droit public.

2) Dans l’entreprise située en territoire français, les salariés et tous les contractants doivent pouvoir prendre connaissance de leurs droits et obligations en français ; mais des exceptions sont prévues pour les salariés étrangers non francophones.

3) Dans le domaine des médias et spécialement de la télévision, l’emploi du français est obligatoire, y compris pour la publicité ; même si des exceptions sont prévues pour les œuvres en version originale et les cérémonies cultuelles.

4) Les manifestations, colloques et congrès sur le territoire français doivent en principe être tenus en langue française ; et, si tel n’était pas le cas, chaque participant francophone doit pouvoir s’exprimer en français et les programmes et documents de travail doivent comporter une version française.

5) Les services publics ont des obligations encore plus strictes. Ils doivent passer leurs contrats en langue française. Les manifestations, congrès et colloques qu’ils organisent doivent être en français ou comporter un dispositif de traduction. S’ils affichent des annonces dans un lieu public qui doit comporter une traduction en langue étrangère, ce doit être au moins en deux autres langues. Les publications qu’ils éditent lorsqu’elles sont rédigées en langue étrangère doivent au moins comporter un résumé en français.

En somme, l’objet de la loi est de garantir aux Français le droit d’utiliser leur langue et de faire user du français dans la v...

Table des matières

- Couverture

- Page de titre

- Copyright

- Table

- LISTE DES AUTEURS

- PRÉFACE. Claude ALLÈGRE

- AVANT-PROPOS. Nicole M. LE DOUARIN et Catherine PUIGELIER

- Introduction LES RAPPORTS ENTRE L'ÉTHIQUE ET LE DROIT DANS LE DOMAINE DE LA BIOMÉDECINE. Frédérique Dreifuss-Netter

- Chapitre 1. Quand la science intéresse le droit

- Chapitre 2. Quand la science régit le droit

- Chapitre 3. Quand le vivant peut bouleverser le droit

- Chapitre 4. Science, éthique et droit : un même mouvement ?

- Postface LE DROIT FACE À LA SCIENCE

- Quatrième de couverture