- 336 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

Le Cerveau de Mozart

À propos de ce livre

Le 11 avril 1770, le jeune Mozart, âgé de 14 ans, entend le célèbre Miserere d'Allegri, dont la partition est tenue secrète. De retour chez lui, il en retranscrit, de mémoire, l'intégralité. Comment est-il possible de mémoriser une telle pièce ? Que se passe-t-il dans la tête de celui qui écrit, de celui qui écoute ? Est-ce une aptitude technique ? Émotionnelle ? Peut-on expliquer le génie de Mozart ? Et que sait-on aujourd'hui des enfants prodiges ? À partir des épisodes les plus emblématiques de la vie de Mozart, Bernard Lechevalier explore les mécanismes de la perception musicale. Nous faisant entrer avec lui dans le cerveau de Mozart, il montre ce que veut dire « avoir de l'oreille » ou « chanter juste ». Et qu'il existe une intelligence de la musique. Professeur de neurologie et médecin des hôpitaux, spécialisé en neuropsychologie (INSERM), Bernard Lechevalier est aussi organiste titulaire de l'église Saint-Pierre de Caen.

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.

Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.

Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.

Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Oui, vous pouvez accéder à Le Cerveau de Mozart par Bernard Lechevalier en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences biologiques et Neurosciences. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.

Informations

CHAPITRE VI

Le Koechel 1, enfants prodiges musiciens, développement de la musique chez l’enfant

Koechel 1 ou Koechel 2 : quel est l’aîné ?

Quelle est la première œuvre de Mozart ? Réponse difficile à donner ! On a cru longtemps que la première œuvre autographe de Mozart, inscrite sous le numéro 1 dans le catalogue Koechel, était un Menuett und Trio für Klavier composé en 1761 (ou 1762) à Salzbourg. De Wyzewa et de Saint-Foix en ont apporté une contradiction : ils le datent d’octobre 1762 et pensent, d’après une annotation de Leopold Mozart, que le Menuet en fa, bien qu’il porte le numéro 2 dans le catalogue Koechel, aurait été composé en janvier 1762. Ils lui donnent le numéro 1 dans leur classement personnel. Ils confortent leur opinion sur l’analyse stylistique des deux œuvres : le K 1 étant plus élaboré que le K 2, ce qui devrait être le contraire. À vrai dire, même si quelques mois ont séparé ces deux compositions, on y trouve des figures de style musical qui étonnent de la part d’un garçon de cinq ou de six ans, encore prénommé Johannes, Chrysostome, Wolfgang, Théophile (ce n’est qu’après son voyage en Italie que Théophile deviendra Amadeus, ce qui veut dire la même chose).

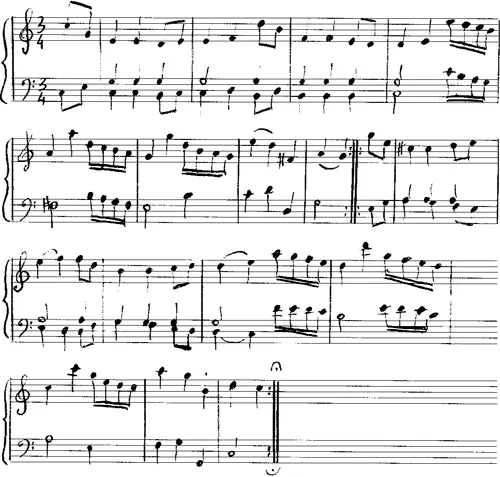

Le Menuet et Trio en sol majeur Koechel 1 (exemple 11) est ce que l’on appelait à l’époque un double menuet, c’est-à-dire un menuet suivi d’un trio, chaque partie comprenant deux reprises. À la fin du trio, on rejoue le menuet mais sans faire les reprises. Cette formule allait figurer inchangée dans toute la musique classique. Les thèmes du menuet et du trio se ressemblent. Précédés d’une anacrouse descendante1 qui est retrouvée tout au long de l’œuvre, ils comportent de nombreuses et habiles modulations2. Qu’on en juge : partis en sol majeur, nous modulons dès la 6e mesure en ré majeur, puis à la 10e mesure le sol dièse nous introduit en la majeur, abandonné deux mesures plus loin pour sol majeur. Le trio, comme il se doit, démarre en do majeur et file six mesures plus tard vers sol majeur, nous revenons au ré mineur puis retour au do majeur initial de rigueur. Soit sept modulations en trente-trois mesures : surprenant, n’est-il pas vrai, pour un enfant de cet âge ? Il faut noter en outre la perfection des ornements, triolet3 et motifs variés descendants du trio, la correction parfaite du contrepoint et la segmentation des mesures aux reprises, rendues nécessaires par les anacrouses.

11. Mozart, le soi-disant Koechel 1 : Menuet en sol (1e) suivi du Menuet en ut (1 F) en trio

Le Koechel 2 est beaucoup plus élémentaire ; écrit à deux voix, il ne comporte pas de trio, ce n’est pas un double menuet. Il y a un changement de ton abrupt au milieu après la double barre de reprise. La mélodie en fa majeur est simple, sans anacrouse ni modulation ; malgré son aspect naïf, elle donne une impression de vie du fait de la répétition de la même figure rythmique primesautière et bondissante. La différence est nette entre les deux numéros du Koechel, tout porte à croire que le second est antérieur au premier.

Que faut-il penser aujourd’hui de cette revendication chronologique de priorité ? La meilleure méthode reste de feuilleter les partitions. À défaut de le faire à Salzbourg, nous avons depuis l’année Mozart, à notre disposition, la somptueuse édition complète Bärenreiter de tout l’œuvre de Mozart. Dans le volume 20 consacré aux œuvres pour clavier, nous trouverons la réponse à notre question liminaire. Ce volume reproduit le fameux cahier de Leopold Mozart où figurent les premières œuvres de son génie de fils. En 1759, le père de Wolfgang et de Nannerl a acheté pour l’éducation de sa fille, âgée de huit ans, un cahier de musique relié où il a recopié des petites pièces faciles de lui-même ou d’autres auteurs4. Il a écrit en français sur la première page : Pour le clavecin. Ce livre appartient à Mademoiselle Marianne Mozart, 1759. Ce cahier, conservé au Mozarteum de Salzbourg, contient (d’après Kann) vingt menuets et une polonaise et vingt autres pièces dont trois sont respectivement de Agrell, Fisscher et Wagenseil, une autre de Jean-Chrétien Bach. Il contient aussi les premières compositions de Wolfgang : un andante, un allegro composé à cinq ans et les fameux menuets. Dans ce cahier, le K 1 est divisé en deux : un menuet en sol répertorié 62 suivi d’un menuet en do en trio répertorié 63. Les deux étant réunis forment le traditionnel K 1.

Dès l’âge de trois ans, Wolfgang commençait à chercher le son harmonieux des tierces sur le clavier, son père lui apprend à lire les notes et sa sœur lui donne un coup de main, il sait la musique avant de savoir écrire. On se le représente assistant à la leçon que Leopold est en train de donner à Nannerl, essayant d’atteindre le clavier, d’y poser ses petites mains pour imiter sa grande sœur. Les biographes de Mozart, les Massin, de Wyezwa et de Saint-Foix entre autres, nous ont donné de multiples exemples de sa précocité, de sa docilité et de son constant enthousiasme pour découvrir de nouvelles choses.

Bientôt, l’enfant ne se contente pas d’apprendre en un temps record (en une demi-heure, comme le note la plume paternelle en haut d’une page) les menuets des autres, il en compose lui-même qui sont d’abord transcrits par son père. Dans ces pages, les qualités pédagogiques de Leopold sont indéniables, la façon de vaincre les difficultés est savamment graduée, mais force est de reconnaître que l’originalité a cédé le pas aux nécessités de l’enseignement. Les menuets composés par l’enfant contrastent par leur vivacité, leur fantaisie qui tiennent à leur invention mélodique. D’où lui viennent les idées de ces « sauts » d’intervalles bien plus vivants que la succession de degrés conjoints chère à Leopold ? À partir de 1762, les menuets de Mozart répertoriés au Koechel ont été composés et écrits par Wolfgang en personne. Einstein (1954) a résolu de façon élégante la question de savoir quel était vraiment le Koechel 1. Le catalogue des œuvres de Mozart qui clôt son livre comprend… 5 Koechel 1, répertoriés 1a, 1b, etc. Le traditionnel numéro 1 du Koechel devient le K 1e, suivi de 1 F pour le trio.

Voici l’ordre chronologique des premières compositions de Wolfgang (qui sont écrites pour le clavier) donné par l’édition Bärenreiter : Andante en ut majeur sans date, supposé écrit à cinq ans, c’est le Koechel 1a d’Einstein ; Allegro en ut majeur ou K 1b, sans date ; Allegro en fa majeur ou K 1c, composé le 11 décembre 1761 ; Menuet en fa majeur ou K 1d, composé le 16 décembre 1761 ; Menuet en fa majeur K 2 dont nous avons parlé, composé en janvier 1762 ; le K 3 est un Allegro en si bémol majeur composé en mars 1762 ; un autre Menuet en fa ou K 5 a été écrit en juillet 1762 ; le Double Menuet en sol, écrit en 1764 qui devrait s’appeler le K 6 continue à être répertorié K 1e et K 1f : hommage (justifié) à Einstein ?

Un minéralogiste musicologue

Qui était ce Koechel et comment a-t-il été amené à réaliser son catalogue passé à la postérité ? L’histoire du chevalier Ludwig von Koechel garde ses mystères que le préfacier du Mozart d’Alfred Einstein, Pierre-Antoine Huré, laisse entrevoir : « On ne sait presque rien de Koechel. Au point de se demander si le fameux K ne recèle pas quelque étrangeté kafkaïenne, dont on s’étonne qu’aucun écrivain n’ait rêvé de percer le mystère… » Sur la personnalité secrète de Koechel, Huré nous livre quelques aperçus et nous donne son interprétation : considéré comme un jeune homme pauvre et solitaire, orphelin de bonne heure, il devint effectivement précepteur mais… des quatre fils de l’Archiduc, frère de l’Empereur, puis il parcourut le monde, jamais sans son ami privilégié, dans le but d’étudier les cristaux et les plantes. Il accéda au titre et à la fonction de Conseiller impérial, fut chargé de missions diplomatiques loin de Vienne et anobli. Malgré sa première orientation juridique et son doctorat en droit, ses travaux concernèrent la minéralogie et la botanique. Fut-il influencé par son goût de la taxonomie ? En tout cas, il sut mettre ses qualités scientifiques au service de l’œuvre immense du musicien qu’il révérait par-dessus tout. Sans doute, y fut-il poussé par l’insuffisance des premières tentatives qui avaient déjà vu le jour sur ce sujet. L’originalité de Koechel fut incontestablement de réaliser un catalogue thématique, reproduisant le début des œuvres retenues comme authentiques, de les classer par genre et par année en mentionnant les sources, l’état du manuscrit, l’endroit où il se trouvait. Né avec le siècle, Koechel fit paraître son catalogue en 1862 quinze ans avant sa mort. Il le dédia à Otto Janh, le premier grand musicologue de Mozart. Einstein le révisa scrupuleusement et le compléta en tenant compte des découvertes plus récentes, notamment de celles de Wyzewa et de Saint-Foix. L’approche de ces deux auteurs est différente : ils ne firent pas que classer et indiquer les débuts des œuvres, ils les analysèrent en détail d’un point de vue stylistique. Le Koechel figure toujours en bonne place dans les bibliothèques musicales et reste un document précieux. Je n’en connais pas de traduction française. Dans la petite plaquette écrite par Jacques Lory intitulée Tout Mozart destinée à accompagner l’intégrale discographique de l’œuvre, on trouve une reproduction d’un portrait de Koechel exécuté vraisemblablement à la fin de sa vie qui frappe par son expression mélancolique.

Les dix ans de Wolfgang

Wolfgang prit ses dix ans le 27 janvier 1766. Il avait déjà fait quatre grands voyages : au début de 1762. Leopold Mozart a emmené ses deux enfants à Munich où ils ont été présentés au Prince électeur, ils sont rentrés à la maison trois semaines plus tard.

Le second voyage a été beaucoup plus long ; le 18 septembre 1762, Leopold, Wolfgang et Nannerl embarquent sur le Danube à Passau pour Vienne via Linz où ils donnent un concert. À Ips, les pères franciscains sont tellement surpris d’entendre les grandes orgues du couvent résonner sous des doigts si jeunes qu’ils en abandonnent leur repas. Les Mozart arrivent à Vienne le 5 octobre, avec en poche de bonnes recommandations. Ils sont rapidement reçus à Schoenbrunn. L’empereur François Ier et l’impératrice sont conquis par Wolfgang qui a rencontré également une petite princesse de son âge : Marie-Antoinette, future reine de France. Bien qu’il n’ait que six ans, il ne se prive pas de donner son avis sur la musique qu’il entend, même quand il s’agit de critiquer haut et fort un archiduc violoniste qui joue faux. Le retour à Salzbourg ne se fera qu’en janvier 1763, Wolfgang est convalescent d’une soi-disant scarlatine suivie de douleurs rhumatismales. Resté à la maison, il en profite pour se perfectionner dans l’étude du violon et fait de très rapides progrès. Il faut noter un fait révélateur du souci éducatif de Leopold : pour la fête de son fils à Vienne, en octobre 1762, il lui a offert un cahier, l’équivalent de ce qu’il avait fait pour sa fille quelques années plus tôt, dans lequel il a recopié plus de cent pièces pour divers instruments, afin de le familiariser avec les rudiments de la composition.

Le repos aura été de courte durée : quelques mois plus tard, c’est le grand voyage qui emmènera Leopold, sa femme, ses deux enfants et un domestique à travers l’Europe. Partie de Salzbourg le 9 juin, après des courtes étapes dans des grandes villes comme Munich, Mayence, Francfort, Cologne, la famille atteindra Bruxelles le 4 octobre. Puis c’est Paris le 15 novembre, Londres le 23 avril 1764 jusqu’au 1er août 1765, La Haye en septembre de cette même année. Nannerl puis Wolfgang sont alors très gravement malades. Second séjour à Paris de mai au 9 juillet 1766 puis retour à Salzbourg le 30 novembre par Dijon, Lyon, Genève, Lausanne, Ulm. La famille Mozart a été absente trois ans et demi.

Si fatigants que furent ces voyages, ils eurent sans doute une influence considérable sur la carrière de Mozart. Il y avait des heures passées dans la berline, cahotés comme des saltimbanques sur les mauvais chemins, mais cette « éducation de la mobilité » était l’occasion pour Leopold de faire découvrir à ses enfants des pays inconnus, de les familiariser avec de nouvelles langues, de nouvelles habitudes. Arrivés dans les villes étapes, il fallait rapidement se faire connaître, être reçus par les notables. Même s’il a essuyé plusieurs déconvenues, Leopold s’est révélé un fameux imprésario, tenace, rusé autant que prudent et toujours avide de recommandations, permettant de s’introduire auprès des personnages de marque voire des grands de ce monde. On ne peut pas nier son talent dans ce domaine. Les réceptions à Schoenbrunn, à Versailles, à la cour d’Angleterre huit jours seulement après leur arrivée en témoignent. Une autre partie du temps était dévolue aux concerts des deux enfants prodiges, annoncés dans les gazettes locales, concerts toujours spectaculaires avec souvent des improvisations ou même des tours de force, comme de jouer sur un clavier recouvert d’un voile. Ces exhibitions étaient suivies d’invitations dans les salons avec parfois des auditions privées. Comment dans ces conditions Wolfgang réussit-il à écrire quatre sonates pour clavecin à Paris (K 6 à 9), trois symphonies à Londres, une autre à La Haye ? Enfin Mozart père et fils pendant tous ces voyages ouvraient leurs yeux et surtout leurs oreilles. Ils allaient aux concerts des autres, se faisaient une idée de la mode, de la valeur de leurs collègues étrangers, de leur production de leur style et de la qualité de leurs interprétations… ils trouvaient encore le temps d’admirer au passage sinon les monuments ou la nature, du moins les tableaux célèbres du lieu, car Leopold était un grand amateur d’œuvres d’art.

De ces longs voyages, on peut retenir plusieurs points forts qui, des musicologues éminents le soulignent, ont été des adjuvants fertiles pour l’épanouissement du génie de Mozart. Au premier rang de ceux-là, il faut placer la rencontre et la fréquentation assidue de Jean-Chrétien Bach, le quatrième fils de Jean-Sébastien, mais le « Bach de Londres », comme on l’a appelé (voir Vignal, 1997), a abandonné le style contrapuntique que lui a enseigné son père, jadis cantor à Saint-Thomas de Leipzig. De Milan où il a été organiste du Dôme, il a ramené et introduit en Angleterre (depuis son arrivée en 1760 comme maître de musique de la reine) le style galant fait essentiellement de mélodies accompagnées. Comme Wolfgang le sera dans quelques années, il a été disciple du padre Martini qui lui a enseigné le contrepoint vocal « alla Palestrina ». Jean-Chrétien Bach prendra Wolfgang en affection et lui apprendra l’art de la sonate classique dont il est un des inventeurs avec la succession des trois mouvements et surtout la présence de deux thèmes appartenant à deux styles, rythmique et mélodique, et à deux tonalités différentes. Bach a un attrait supplémentaire pour le jeune Mozart : il a composé et fait exécuter à Londres plusieurs opéras, des cantates, des duos vocaux. La tradition de l’opéra est restée vivace depuis la mort de Händel en 1759, entretenue par le culte du roi George III pour ce compositeur. Mozart fera connaissance avec l’œuvre de ce géant de la musique et s’en souviendra toute sa vie quand il voudra dépeindre, dans ses propres opéras, un événement dramatique ou majestueux. Dans la capitale anglaise, Mozart composa sa première symphonie, K 16 (exemple 13). Celles de J.-C. Bach et ses nombreuses symphonies concertantes lui ont servi de modèles. L’année londonienne de la famille Mozart fut une année heureuse. Il ne faut pas oublier le retentissement de la lettre du savant anglais Daines Barrington parue dans Philosophical Transaction de 1770 (traduite dans Prod’homme 1928) au sujet de W.A. Mozart, ni l’accueil simple et chaleureux de la famille royale qui contraste avec la grandeur solennelle de Versailles.

À la cour de Louis XV, même si l’ambiance était guindée, Mozart a néanmoins été adulé : « Le plus beau jour de l’année fut celui du Nouvel An, Wolfgang Amadeus toucha les orgues de la chapelle royale5 », nous relate Antoine le biographe de Louis le Bien-Aimé.

Le séjour en France avait appris beaucoup de choses au jeune compositeur. Il a bénéficié de la protection du baron Grimm, ami de Diderot et de Rousseau et futur promoteur de l’Encyclopédie. Pour l’heure, celui qui n’est pas l’auteur des contes (comme on le croit souvent) fait paraître chaque mois une Correspondance littéraire, dans laquelle le 1er décembre 1763 il rédige l’éloge du jeune Mozart. Il n’y eut pas de meilleur sésame pour être introduit jusqu’au grand couvert du roi à Versailles. Antoine (1989) rend grâce à l’aide des gardes suisses qui ont placé Wolfgang ...

Table des matières

- Couverture

- Page de titre

- Copyright

- Table

- Dédicace

- Préface

- Introduction

- CHAPITRE PREMIER. Une aventure à la chapelle Sixtine

- CHAPITRE II. Une oreille au demi-quart de ton près

- CHAPITRE III. Peut-on parler d'« intelligence musicale » ?

- CHAPITRE IV. Voir, percevoir, concevoir la musique

- CHAPITRE V. La méchante trompette et le violon de beurre

- CHAPITRE VI. Le Koechel 1, enfants prodiges musiciens, développement de la musique chez l'enfant

- CHAPITRE VII. Le cerveau de Mozart

- ANNEXE. Les maladies et la mort de Mozart

- Notes

- Bibliographie

- Remerciements

- Index

- Quatrième de couverture