![]()

DEUXIEME PARTIE

MEMOIRES du général Philippe DUPLAY

1920 - 1943

![]()

MEMOIRES

Enfance et adolescence

1920 - 1940

Je suis né le 20 avril 1920, 83 rue Chanzy au Mans vers six heures du matin. J’ai reçu en baptême les noms de Philippe, Émile, Jean, Edmond, Georges… ce qui est beaucoup. On m’a ensuite toujours appelé Philippe (Phi-Phi quand j’étais très jeune) et, lorsque j’ai vécu en pays anglo-saxon, j’ai utilisé soit Philippe Georges, soit Philippe Émile (P.G. ou P.E.).

Si j’écris ces lignes c’est qu’il m’a paru qu’il serait sans doute intéressant pour mes descendants de savoir comment leur ancêtre a vécu une période somme toute assez mouvementée entre 1920 et, disons, 1980-90. J’ai moi-même souvent regretté de n’avoir pas su davantage ce que fut réellement l’existence de mes aïeux, notamment ceux qui connurent la Révolution et l’Empire90.

Maurice Duplay, logeur de Robespierre ; sa fille Elisabeth, 22 ans, et son gendre Philippe Lebas, 29 ans (conventionnel montagnard) en Thermidor an II

Je vais donc m’efforcer de “faire vivant”, d’être complet et sincère sans être sans doute toujours exact, car c’est à 58 ans que je débute ce récit, sans toujours disposer des archives seules capables d’indiquer avec précision les dates et les faits. Au reste, ce qui importe le plus c’est l’ambiance, l’impression générale pourvu, bien sûr, que les faits essentiels y soient bien à leur place.

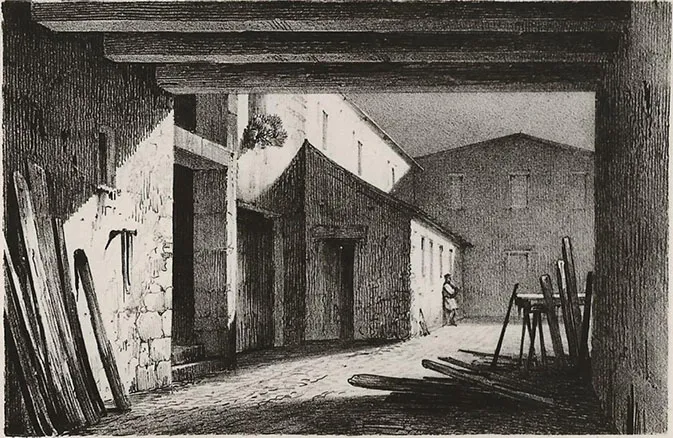

La maison des Duplay, 398 rue St Honoré à Paris, où logea Robespierre jusqu'au 9 Thermidor La fenêtre fleurie au-dessus de l'atelier de menuiserie est celle de la chambre de Robespierre

Je suis donc né au lendemain de la guerre de 1914-18, la “Grande Guerre”, septième et dernier enfant de Georges (Georges Charles Eugène, fils de Georges Paul Alexandre) Duplay et Amélie Marquet.

Mon père avait alors 51 ans : il n’avait pas fait la guerre en raison de son âge mais du Mans, loin des fronts, il l’avait vécue intensément. Dramatiquement aussi puisque, en 1917, mes parents avaient eu la douleur de perdre de la rougeole leur fils aîné Georges,91 âgé de 14 ans, que je n’ai donc jamais connu. J’ai en revanche bien connu mes autres frères et soeurs : Marthe née en 1904, Charles (1905), Étienne (1907), Simone (1908), et Henriette (1917).92

De ma lointaine jeunesse je n’ai bien sûr que peu de souvenir. Mes parents avaient alors une existence aisée. La maison était fort belle, avec un grand jardin. On affirme que très vite j’y manifestai un caractère actif, porté aux sottises, et un goût affirmé du chaos malpropre : le tas de charbon (dont je me souviens effectivement…!) aurait été mon refuge préféré! Un de mes plus lointains souvenirs se rapporte au train et aux vacances en bord de mer : effectivement nous utilisions beaucoup le train à cette époque et tous les étés la famille allait en villégiature. Le souvenir précis que j’ai se situe au Croisic où la tante Thérèse Bouvier, soeur de mon père, possédait une belle villa, Ma-Zy. Je me vois sur la petite plage des Sables-Menus, hurlant de frayeur en voyant une de mes soeurs ou de mes cousines s’éloigner du rivage en nageant…

Plus tard mes souvenirs me situent à l’école. Mes parents avaient alors déménagé pour s’installer un peu en dehors de la ville dans une jolie maison dominant la vallée de l’Huisne qu’ils avaient fait construire à leur idée au milieu d’un grand parc. De “Douce-Amie” - c’est ainsi qu’on l’appelait - je me souviens fort bien. C’est là que j’ai appris à connaître les végétaux et les choses. Si mes parents ne me gâtaient pas - je ne recevais de jouet que pour le 6 décembre, à la Saint Nicolas - ils me laissaient en revanche une énorme liberté d’aller, venir et agir à ma guise. J’ai donc connu à fond tous les coins et recoins de la maison, du potager, des communs, du parc, des prés et du “bordage”, le bordage étant une sorte de petite ferme où un “bordager” et sa femme avaient cheval, vaches, poules et lapins et cultivaient quelques lopins de terre. De Douce-Amie j’allais à l’école chaque matin, je crois. A ce moment - vers 1925-29 - mon père avait une automobile, une Bellanger93 que conduisait mon frère Charles.

On se rendait donc à l’école en auto, mais aussi, souvent, en bicyclette. J’ai donc appris très jeune à monter à bicyclette et à tripoter les pneus, les freins, la chaîne, le pédalier, car je crois bien que je n’ai jamais eu une bicyclette neuve ni même en bon état : dernier de six, j’héritais bien entendu des restes de mes aînés! De ces allées et venues cyclistes je conserve le souvenir d’une grande frayeur : pour aller de Douce-Amie au Mans la route suivait une grande descente, la côte de l’Eventail. Or un matin mon frein lâcha dès le haut de cette pente. J’aurais pu freiner avec mes pieds puisque cette bicyclette n’avait pas de roue libre mais, sans doute affolé, je lâchai les pédales et me voici emballé. Heureusement, par une chance assez extraordinaire, notre amie Simone Garnier montait la côte à pied à ce moment précis : elle sut me saisir au passage et arrêter sans mal le bolide que j’étais devenu. Il n’en allait pas toujours ainsi et mes genoux étaient, je crois bien, presque toujours couverts de croûtes.

L’école, c’était Maupertuis, une école libre catholique dirigée par Monsieur Blandin, sorte de frère des écoles chrétiennes. J’aimais assez l’école, où je n’avais pas de difficulté à suivre. C’est là que j’ai pris conscience de la société en faisant figure de gosse de riches parmi des enfants de milieux plus modestes. Je n’y eus pourtant pas de problème et je m’y fis même quelques amis qui venaient parfois le jeudi à Douce-Amie, partager jeux et goûter. Cette école était certainement bonne : j’y ai acquis l’orthographe et le calcul arithmétique. On y faisait régulièrement des compositions et la cérémonie de la proclamation des résultats m’est restée bien présente en mémoire. La classe était pour cela réunie dans une grande salle : la salle Maupertuis où chaque hiver ma mère vendait dans une ou deux ventes de charité. Mais au lieu d’appeler le premier, puis le second etc…, jusqu’au dernier, M. Blandin en personne appelait d’abord le dernier, puis l'avant-dernier, etc… Chacun quittait le rang à l’appel de son nom et les meilleurs voyaient ainsi s’éclaircir les rangs autour d’eux. J’eus un jour l’émotion de rester le dernier… Cela ne m’est arrivé qu’une fois, mais quelle émotion et quelle fierté !

J’avais m’a t-on souvent répété l’esprit curieux et je posais beaucoup de questions, parfois saugrenues bien sûr. Ainsi me passionnai-je pour l’anatomie (il y avait un squelette à l’école) et je poussais des colles94 aux uns et aux autres sur le nombre de vertèbres, le nom des côtes etc… On m’avait offert un puzzle des départements français. Je le sus vite par coeur et j’appris ainsi sans mal la géographie administrative de la France. La forme de chaque département me reste encore maintenant physiquement au bout des doigts. C’est à cette époque aussi que je reçus les bases de mon éducation religieuse : M. Blandin en personne ou ses collaboratrices Mlle Delaunay et Mlle … y consacraient beaucoup de temps. Il fallait apprendre par coeur le catéchisme, et l’instruction religieuse était alors beaucoup à base d’obligations et d’interdictions: obligations de prières, de pratiques telles que le jeûne, la confession, etc… , interdiction de blasphémer et surtout, tabous sexuels. Je me souviens très bien de ma “communion privée”, sans doute vers 1927.95 Je l’ai faite, comme on disait alors, avec mon cousin Jacques Leddet au couvent ND de Sion où mes soeurs étaient élèves. C’était le pensionnat chic où nous étions particulièrement bien introduits, ma mère ayant été amie très proche, dans sa jeunesse, de la Mère Supérieure, Mère Scholastique.

C’est ainsi que, vêtus en enfants de choeur, Jacques et moi communiâmes pour la première fois, de la main même de l’évêque du Mans, Mgr96 Grente,97 plus tard cardinal et académicien français.. Je me souviens même que je portais le bougeoir de l’évêque, bougeoir allumé faut-il le dire.

C’est à cette époque que je ressentis les premières attaques d’une maladie qui devait empoisonner ma jeunesse jusque vers 17 ou 18 ans. Sans raison bien définie - on accuse le poisson et les fraises - mon corps se couvrait, à des périodes très irrégulières, de démangeaisons particulièrement agaçantes. Je me grattais alors, car j’avais remarqué qu’une fois l’irritation percée la démangeaison cessait98. En revanche bien sûr une croûte se formait que je grattais à son tour, cette fois par une sorte de jeu machinal. J’étais donc plus ou moins en permanence couvert de plaies qui parfois s’infectaient et formaient des furoncles. Bref, je passais pour un enfant chétif et mes parents, qui se désolaient, en conçurent je crois de vives inquiétudes. On me fit suivre des tas de traitements sans grand succès ; on alla même jusqu’à me mettre la nuit des attelles aux bras pour m’empêcher de me gratter… Ces “grattures”, ainsi que je les nommais, demeurent pour moi un fort mauvais souvenir. Passé 18 ans, je n’en ai plus jamais eu.

Douce-Amie étant assez isolée, il y avait semble t-il de temps en temps des rôdeurs qui venaient la nuit faire des chapardages dans la basse-cour ou les communs. J’en conçus de la peur et le soir souvent dans mon lit, plus ou moins ligoté comme je l’ai dit, j’avais des frayeurs. Je craignais aussi l’incendie et bien souvent, saisi d’effroi, je hurlais… Ma mère ou mes soeurs venaient me rassurer sans trop bien savoir si c’était mon corps ou ma tête qui me faisaient crier.

Le grand moment de Douce-Amie reste pour moi le mariage de ma soeur aînée Marthe, en mai 1929.99 Elle épousa François Berthelin, un stéphanois dont trois caractéristiques me frappaient alors: il était grand, il était roux et il avait une automobile. Je ne me souviens plus des détails, seulement de l’ambiance, d’une époque heureuse, ensoleillée, qui était pourtant pour mes parents particulièrement inquiétante et pénible.

Mariage de Marthe, Douce-Amie 21 mai 1929. Au premier rang à gauche de la mariée, assis en

tailleur aux pieds de son père Georges, en costume marin, le petit Philippe Duplay (9 ans)

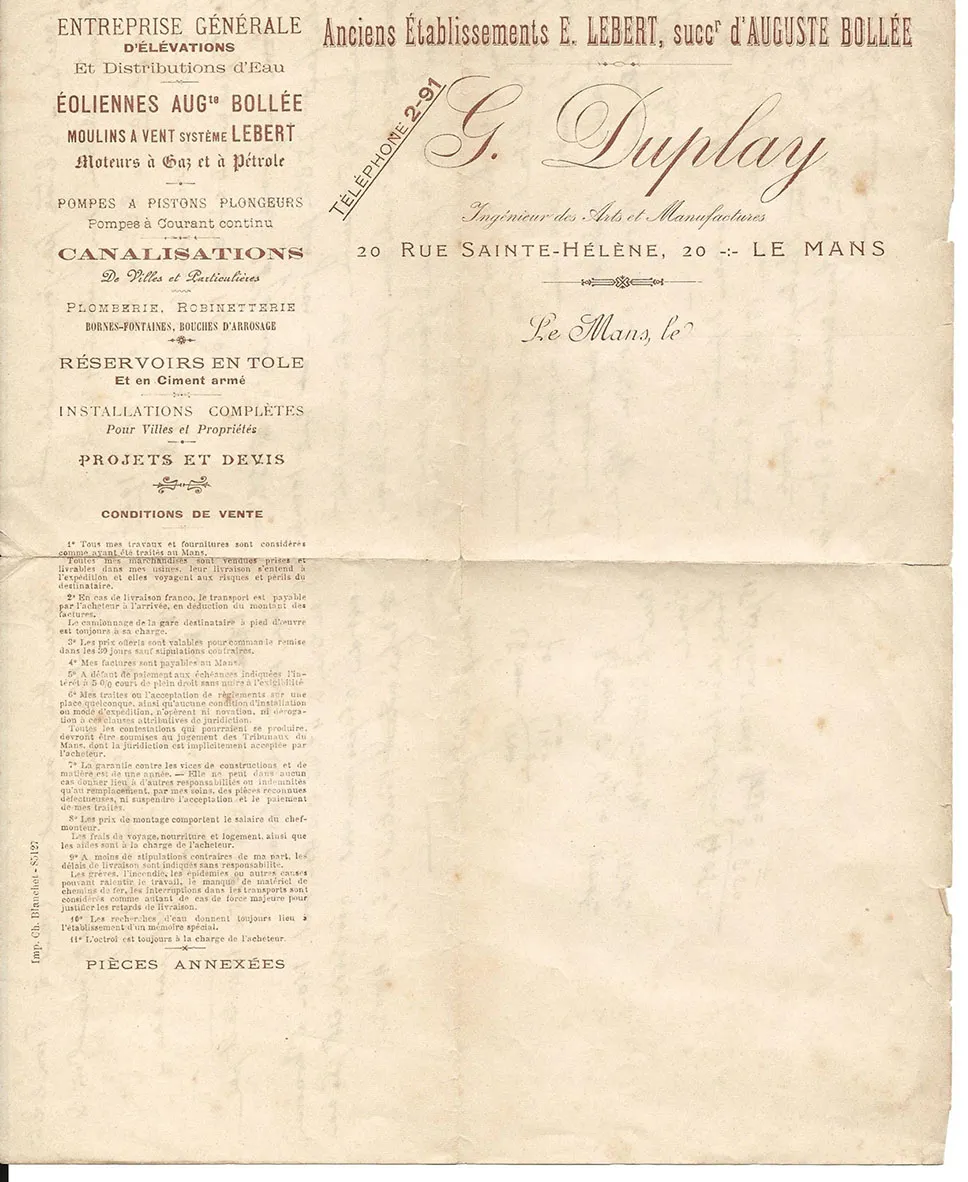

En effet mon père qui était ingénieur avait depuis la guerre pris la direction d’une petite entreprise spécialisée dans la construction d’éoliennes, sortes de moulins à vent métalliques dont le mouvement était utilisé pour pomper l’eau dans des puits.100 Sa société s’appelait “Les éoliennes Bollée” et il l’avait reprise je crois de son beau-frère, l’oncle Édouard Lebert, mari de sa soeur Jeanne.101 L’affaire avait convenablement marché jusqu’au jour où, sans doute pour des raisons financières, il dut s’associer avec d’autres personnes.102 Assez rapidement un des nouveaux actionnaires, Fresnay, ingénieur lui-même, entraîna la société vers des chemins dangereux. Mon père fut mis en minorité,103 dut quitter le conseil et après quelques mois l’affaire sombra104 complètement…. Mon père perdit tout son apport, qui était aussi pratiquement toute sa fortune.105 Ces événements se situèrent entre septembre 1926 et septembre 1929. Ils marquent pour moi un tournant très net. De “gosse de riches” je devins “gosse mal fringué”… C’est en effet dans le domaine vestimentaire que je ressentis le plus le changement de situation de mon père. Et jusqu’à mes 25 ans je tirai le diable par la queue : pratiquement pas d’argent de poche (il est vrai qu’alors rares étaient les jeunes qui disposaient de plus que du strict nécessaire), j’usai les vêtements de mes frères (toujours trop grands car Charles avait quand même quinze ans de plus que moi), et je n’avais en toutes choses que des restes ou des objets bon marché. Mais à vrai dire je n’en conçus pas de complexe, étant de tempérament optimiste, assez peu attaché aux apparences et longtemps très porté au bricolage, faisant beaucoup de choses - assez mal - avec des bouts de bois, des fils électriques, de la ferraille, etc…

Les conséquences premières de la catastrophe qui frappait mes parents fut que nous abandonnâmes Douce-Amie, trop lourde à soutenir, pour retourner au Mans dans un bout de la maison de la rue Chanzy, gardé providentiellement disponible par mes parents alors qu’ils avaient vendu l’habitation principale. Cette demeure, mal disposée, toute de guingois, très modeste d’aspect comme d’intérieur, était située 1 rue Scarron. Nous y vécûmes quatre ou cinq ans tandis que mon père, à 60 ans, se refaisait une carrière dans l’assurance comme inspecteur technique (bris de machines et accidents de travail) à la Mutuelle Générale Française.106

Papier à en-tête des Ets Auguste Bollée

J’imagine maintenant combien il a dû peiner, avoir d’angoisses et de problèmes à ce moment alors qu’il avait encore quatre enfants à charge. Il mérite vous en conviendrez un grand coup de chapeau, surtout si l’on sait comme moi que jamais son caractère affable, sa courtoisie, son affection pour les siens n’en furent marqués. Pourtant, encore une fois, je crois qu’il traversa des moments très, très durs.

Rue Scarron ma vie écolière continua, toujours à Maupertuis où désormais j’allais à pied. Je me souviens de ce trajet, par la rue Chanzy et la rue Erpell en pente raide, où tous comptes faits j’ai recueilli mes premières impressions sur le monde réel. Il m’en reste la vexation d’avoir un jour été interpellé par des ouvriers, sans doute gentiment, qui m’appelèrent “petit notaire”. Les ouvriers étaient alors pour moi des êtres inquiétants qui juraient, hurlaient des gros mots et me semblaient souvent menaçants. Je sentais bien qu’ils ne me considéraient pas des leurs… et je m’en félicitais car moi non plus je ne me sentais pas à l’aise à leur contact, même si lointain.

Souvent cependant le matin je me réveillais fatigué, avec un certain mal de tête. Je me plaignais et alors ma mère me dispensait de l’école. J’en ai, je crois, abusé, qu’elle me pardonne. D’ailleurs mes soeurs Henriette et Simone qui étaient encore à la maison voyaient généralement plus clair et, après quelques essais, je me dispensai de cette comédie les matins où je savais que la décision viendrait d’elles. Je fus quand même vraiment malade au moins une fois : la rubéole, avec grosse fièvre, et j’en conserve le souvenir des motifs du papier peint qui dansaient la java devant mes yeux fatigués.

Mon image d’enfant chétif en fut confirmée et c’est après cette rubéole que mes parents décidèrent qu’il allait falloir m’envoyer à la mer pour de bon.

Jusqu’alors ma famille villégiaturait un mois l’été. Je n’ai que peu de souvenir mais je sais avoir ainsi été à Arcachon, à Damgan dans le Morbihan, au Croisic chez la tante Thérèse, etc… Le reste de l’été nous le passions à la Godelinière, à Bessé-sur-Braye,107 chez ma grand-mère Marquet, la mère de ma mère. La Godelinière, j’y reviendrai longuement, c’était pour moi une sorte de paradis, pour bien des raisons. L’air y était bon, bien sûr, mais tout de même assez mou et humide, et mes “grattures” n’y disparaissaient pas, bien au contraire.

Il fallait donc aller sérieusement à la mer. Déjà un été - je crois que c’était en 29 juste après le mariage de Marthe - ma tante Elisabeth Marquet, ma marraine, m’avait emmené quelques semaines au Pouliguen. Nous logions en pension de famille, près du rivage et nous bénéficiions du voisinage de toute une parenté, du côté de ma mère : il y avait là des Drouault, des Pénot et surtout des Caré qui possédaient une fort belle villa au Pouliguen même, les pieds dans l’eau. Il y avait dans ces familles des tas d’enfants de mon âge : j’y faisais un p...