- 223 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

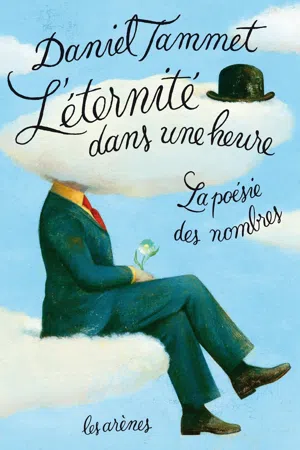

L'Eternité dans une heure

À propos de ce livre

Les mathématiques sont une science, certes, mais une science de l'imagination qui nous permet de répondre aux questions universelles que pose la littérature: le temps, la vie, la mort, l'amour... Auteur reconnu et cerveau d'exception, Daniel Tammet a le don de raconter les mathématiques, de les rendre concrètes et vivantes, à travers sa propre vie, notre quotidien, la poésie ou la grande Histoire. 'Toujours enrichissant, toujours divertissant, Daniel Tammet a beaucoup de respect pour le mystère et l'univers des nombres' J.M Coetzee (Prix Nobel de littérature 2003) 'Il y a du Rimbaud chez Daniel Tammet' Le Monde

Informations

1

Valeurs familiales

Dans une petite ville de la banlieue de Londres où il ne se passait jamais grand-chose, ma famille était peu à peu devenue un grand sujet d’étonnement. Tout au long de mon adolescence, partout où j’allais, j’entendais toujours cette question : « Combien de frères et sœurs as-tu ? »

Tout le monde connaissait déjà la réponse, qui était entrée dans le folklore local, et qui ne manquait jamais d’alimenter les conversations.

Très patient, je répondais docilement : « Cinq sœurs et trois frères. »

Ces quelques mots suscitaient immanquablement une réaction visible : les fronts se plissaient, les yeux roulaient, les lèvres souriaient « Neuf enfants ! » s’exclamaient les gens, comme s’ils n’imaginaient pas qu’une famille pût compter autant de membres.

À l’école, c’était la même histoire. Lors du cours de français de monsieur Oiseau, une des premières phrases que j’appris était « J’ai une grande famille ». Parmi mes camarades de classe, dont beaucoup étaient fils ou fille unique, les commentaires allaient du vague mépris à la franche terreur lorsqu’ils nous voyaient tous ensemble. Notre réputation devint telle qu’à un moment elle surpassa toutes les autres attractions de la ville : l’épicier manchot, la jeune Indienne obèse, le chien chantant du voisin, tout cela fut provisoirement supplanté dans les ragots locaux. Cependant, mes frères, mes sœurs et moi n’existions pas en tant qu’individus, mais seulement en tant que nombre. Notre quantité était une qualité qui nous précédait partout, et à laquelle nous ne pouvions échapper : même en français, où l’adjectif vient en général après le nom, nous étions « une grande famille ».

Avec tant de frères et sœurs à surveiller, il n’est peut-être guère étonnant que j’aie acquis un certain don pour les chiffres. Ma famille m’a appris que les nombres font partie de la vie. Pour moi, les mathématiques ne viennent pas des livres mais de l’observation régulière et des interactions du quotidien. Notre monde est fait de schémas numériques. Par exemple, ma fratrie de neuf enfants incarnait le système décimal, de zéro (quand nous étions tous absents d’un endroit) jusqu’à neuf. Notre comportement avait même quelque chose d’arithmétique : la colère nous divisait, les alliances fluctuantes nous combinaient et nous recombinaient en équations toujours nouvelles.

Dans le langage des mathématiques, nous formons, mes frères, mes sœurs et moi, un « ensemble » composé de neuf éléments. Un mathématicien écrirait :

S = {Daniel, Lee, Claire, Steven, Paul, Maria, Natasha, Anna, Shelley}

Autrement dit, nous appartenons à la catégorie de choses à laquelle on se réfère quand on utilise le chiffre neuf. Parmi les autres ensembles du même genre, on trouve les planètes de notre système solaire (du moins, avant la date récente où Pluton a été déchu du statut de planète), les carrés au jeu du morpion, les joueurs d’une équipe de baseball, les muses de la mythologie grecque et les juges de la Cour suprême des États-Unis. En réfléchissant un peu, on peut en imaginer d’autres :

{février, mars, avril, mai, août, septembre, octobre, novembre, décembre}, S étant l’ensemble des mois de l’année ne commençant pas par la lettre J.

{5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi}, S étant l’ensemble des cartes fortes possibles dans une quinte floche.

{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81}, S étant l’ensemble des nombres carrés compris entre 1 et 99.

{3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29}, S étant l’ensemble des nombres premiers impairs inférieurs à 30.

Ce sont là neuf exemples d’ensembles de neuf éléments, ils offrent donc, réunis, un nouvel exemple d’ensemble de ce genre.

Comme les couleurs, les chiffres les plus courants prêtent caractère, forme et dimension à notre univers. Des plus fréquents – zéro et un – on peut dire qu’ils sont comme le noir et le blanc, les couleurs primaires – rouge, bleu et jaune – ressemblant à deux, trois et quatre. Neuf serait alors une sorte de bleu cobalt ou indigo : dans une peinture, il contribue aux ombres plus qu’aux formes. On s’attend à rencontrer le neuf aussi rarement qu’une couleur comme l’indigo, de manière occasionnelle, limitée et subtile. Une famille de neuf enfants étonne donc autant qu’un individu aux cheveux bleu cobalt.

J’aimerais suggérer une autre raison possible à la surprise de mes concitoyens. J’ai fait allusions aux multiples combinaisons et recombinaisons variables entre mes frères et sœurs. De combien de façons un ensemble à neuf éléments peut-il se diviser et se combiner ? Autrement dit, quelle est la taille de l’ensemble de tous ses sous-ensembles ?

Bien sûr, mettre noir sur blanc toutes les possibilités prendrait énormément de temps :

{Daniel} … {Daniel, Lee} … {Lee, Claire, Steven} … {Paul} … {Lee, Steven, Maria, Shelley} … {Claire, Natasha} … {Anna} …

Par chance, les mathématiciens ont l’habitude de ce genre de calcul. En effet, il suffit de multiplier le chiffre deux par lui-même, aussi souvent qu’il y a d’éléments dans l’ensemble. Pour un ensemble composé de neuf éléments, la réponse à notre question équivaut donc à 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 512.

Cela signifie qu’il existait dans ma ville natale, en un lieu et à un moment donnés, 512 manières différentes de nous voir réunis. 512 ! On comprend mieux pourquoi nous attirions autant l’attention. Nous devions vraiment donner l’impression d’être innombrables.

Voici une autre façon d’envisager le calcul que je viens de présenter. Prenons au hasard n’importe quel lieu de la ville, disons une salle de classe ou la piscine municipale. Le premier « 2 » indique le nombre de chances pour que j’y sois présent à un moment donné (il y a une chance sur deux : soit j’y suis, soit je n’y suis pas). Cela vaut aussi pour chacun de mes frères et sœurs, c’est pourquoi deux est multiplié par lui-même, neuf fois au total.

Dans exactement l’une des combinaisons possibles, toute la fratrie est absente (tout comme, dans une seule, nous sommes tous présents). Les mathématiciens parlent alors d’un « ensemble vide ». Si curieux que cela puisse paraître, nous pouvons même définir ces ensembles qui ne contiennent rien. Alors que les ensembles à neuf éléments incarnent tout ce que nous pouvons imaginer, toucher ou désigner quand nous utilisons le chiffre neuf, les ensembles vides sont ceux que représente la valeur zéro. Si les fêtes de Noël dans ma ville natale peuvent rassembler autant d’entre nous qu’il y a de membres dans une équipe de baseball, un voyage sur la lune en réunira autant qu’il existe d’éléphants roses, de cercles à quatre côtés ou de gens ayant traversé tout l’océan Atlantique à la nage.

Quand nous pensons et quand nous percevons, autant que lorsque nous comptons, notre esprit a recours aux ensembles. Nos pensées et perceptions possibles concernant ces ensembles sont presque sans limites. Fasciné par les différentes subdivisions et catégories culturelles d’un monde infiniment complexe, l’écrivain argentin Jorge Luis Borges en propose une illustration tout à fait ironique dans son encyclopédie chinoise fictive intitulée L’Emporium céleste du savoir bienveillant.

« Les animaux sont classés comme suit : (a) ceux qui appartiennent à l’Empereur ; (b) ceux qui sont embaumés ; (c) ceux qui sont dressés ; (d) les cochons de lait ; (e) les sirènes ; (f) les animaux fabuleux ; (g) les chiens errants ; (h) les animaux inclus dans cette classification ; (i) ceux qui tremblent comme s’ils étaient fous ; (j) les animaux indénombrables ; (k) ceux qu’on dessine avec un pinceau très fin en poil de chameau ; (l) et cetera ; (m) ceux qui viennent de casser le vase de fleurs ; (n) ceux qui, vus de loin, ressemblent à des mouches. »

Borges ne manquait jamais une occasion de faire de l’humour, mais ce texte propose aussi quelques pistes pour la réflexion. Premièrement, même si un ensemble aussi familier pour notre esprit que celui des « animaux » implique l’exhaustivité, le simple nombre des sous-ensembles possibles se multiplie au point de tendre vers l’infinité. C’est ce que dissimulent les taxinomies habituelles, derrière une poignée de catégoriques génériques (« mammifères », « reptiles », « amphibiens », etc.). Dire par exemple qu’une puce est un parasite minuscule et très doué pour le saut ne fait qu’effleurer la surface de toutes ses nombreuses caractéristiques.

Deuxièmement, définir un ensemble est plus un art qu’une science. Confrontés au problème d’un nombre quasi infini de catégories potentielles, nous avons tendance à choisir, parmi quelques-unes, les plus éprouvées, au sein de notre culture particulière. Les descriptions occidentales de l’ensemble des éléphants privilégient des sous-ensembles comme « ceux qui sont très gros » et « ceux qui ont des défenses », et même « ceux qui ont une excellente mémoire », en excluant d’autres possibilités tout aussi légitimes, comme « ceux qui, vus de loin, ressemblent à des mouches », qu’avance Borgès, ou « ceux qui portent chance », selon les Hindous.

La mémoire a elle aussi l’habitude de préférer certains sous-ensembles (d’expériences) à d’autres, dans notre façon de parler et de concevoir une catégorie de choses. Quand on l’interroge sur son anniversaire, un homme se rappellera peut-être aussitôt cette part de gâteau au chocolat qu’il a engloutie goulûment, le baiser enthousiaste de son épouse et la paire de chaussettes vert fluo que sa mère lui a offerte. En même temps, cette journée spécifique se compose de centaines ou de milliers d’autres détails, anodins (les miettes de pain du petit déjeuner qu’il chassa de ses genoux) ou sortant de l’ordinaire (un soudain orage de grêle qui dura plusieurs minutes, un après-midi de juillet). La plupart de ces sous-ensembles lui échappent pourtant complètement.

Pour en revenir à Borges et à sa liste de sous-ensembles d’animaux, plusieurs catégories semblent paradoxales. Prenons par exemple le sous-ensemble (j) : « les animaux indénombrables ». Comment un sous-ensemble, même s’il est imaginaire, peut-il être infini ? La partie ne doit-elle pas toujours être plus petite que le tout ?

La taxinomie de Borges s’inspire clairement de l’œuvre de Georg Cantor, mathématicien allemand du XIXe siècle, dont les importantes découvertes dans le domaine de l’infini nous donnent une réponse à ce paradoxe.

Cantor a notamment montré qu’il arrive réellement que les parties d’un tout (les sous-ensembles) soient aussi grandes que le tout (l’ensemble). Compter implique que l’on rapproche les éléments d’un ensemble et ceux d’un autre ensemble. « Deux ensembles A et B ont le même nombre d’éléments si et seulement s’il existe entre eux une parfaite correspondance terme à terme. » En associant chacun des membres de ma fratrie à un des joueurs d’une équipe de baseball, ou à un mois de l’année qui ne commence pas par J, je suis en mesure de conclure que chacun des ensembles est équivalent, puisqu’ils contiennent tous exactement neuf éléments.

Vient alors le grand bond intellectuel de Cantor : de la même manière, il compare l’ensemble de tous les nombres entiers (1, 2, 3, 4, 5…) à chacun de ses sous-ensembles, comme les nombres pairs (2, 4, 6, 8, 10…), impairs (1, 3, 5, 7, 9…), ou les nombres premiers (2, 3, 5, 7, 11…). Tout comme la parfaite correspondance entre chacun des joueurs d’une équipe de baseball et les membres de ma fratrie, Cantor observe qu’à chaque entier naturel il ne peut associer qu’un nombre pair, un nombre impair et un nombre premier. Fait incroyable, conclut-il, il y a « autant » de nombres pairs (ou impairs, ou premiers) que tous les nombres combinés.

La lecture de Borges m’invite à envisager tous les sous-ensembles possibles dans lesquels pourrait se ranger mon « ensemble » familial, par-delà ceux qui renvoient simplement à la multiplicité. Aujourd’hui tous adultes, certains de mes frères et sœurs ont eux-mêmes des enfants. D’autres se sont installés dans des pays lointains, plus chauds et plus intéressants, d’où ils envoient des cartes postales. Nous avons rarement l’occasion de nous retrouver tous ensemble, et c’est bien dommage. Naturellement, je n’ai pas un point de vue objectif, mais j’aime ma famille. Cela en fait du monde à aimer dans ma famille. Mais la taille a depuis longtemps cessé d’être la caractéristique qui nous définit. Nous nous voyons de bien d’autres façons : ceux qui sont studieux, ceux qui préfèrent le café au thé, ceux qui n’ont jamais planté une fleur, ceux qui rient dans leur sommeil…

Comme les œuvres littéraires, les idées mathématiques nous aident à agrandir notre cercle d’empathie, elles nous libèrent de la tyrannie d’un point de vue unique, de l’esprit de clocher. Si on sait les regarder, les nombres font de nous de...

Table des matières

- Couverture

- Page de titre

- Du même auteur

- Copyright

- Exergue

- Préface

- 1. Valeurs familiales

- 2. L’éternité dans une heure

- 3. Compter jusqu’à quatre en islandais

- 4. Proverbes et tables de multiplication

- 5. Intuitions d’élèves

- 6. Le zéro de Shakespeare

- 7. Les formes du discours

- 8. Les grands nombres

- 9. L’homme de neige

- 10. Les cités invisibles

- 11. Seuls dans l’univers ?

- 12. Le calendrier d’Omar Khayyam

- 13. Compter de onze en onze

- 14. L’admirable nombre Pi

- 15. Les équations d’Einstein

- 16.Les calculs d’un romancier

- 17. Le livre des livres

- 18. La poésie des nombres premiers

- 19. Toutes les choses sont créées inégales

- 20. La mère idéale

- 21. Parlons d’échecs

- 22. Les statistiques et l’individu

- 23. La cataracte du temps

- 24. Au plus haut des cieux

- 25. L’art des mathématiques

- Remerciements

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrir comment résilier votre abonnement

Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Apprendre à télécharger des livres hors ligne

Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 990 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! En savoir plus sur notre mission

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. En savoir plus sur la fonctionnalité Écouter

Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS et Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application

Oui, vous pouvez accéder à L'Eternité dans une heure par Daniel Tammet en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Mathématiques et Mathématiques générales. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.