![]()

![]()

1

Personne n’aime reprendre le travail après les fêtes. Ce 7 janvier, pourtant, Jérémy Ganz roule vers Paris, après avoir bondi hors de son lit dès 4 heures du matin et chantonné sous la douche. Depuis Ormesson-sur-Marne, petite commune d’Île-de-France à la limite de la Brie, il faut à peine une demi-heure pour rallier la capitale quand la circulation est fluide.

Dehors, la température dépasse tout juste zéro. Et le brouillard épais qui enveloppe la proche banlieue parisienne n’est pas près de se lever. Mais pour Jérémy, la journée sera belle. Il a 32 ans, il est employé de Sodexo, l’un des leaders mondiaux de la maintenance des immeubles, et, dans quelques heures, il travaillera à nouveau sous les ordres de Frédéric Boisseau, un colosse, de dix ans son aîné, qui est tout autant son ami que son chef.

Frédo, c’est ainsi que tout le monde l’appelle, a lui aussi quitté sa maison de Villiers-sous-Grez aux aurores. Pour gagner Paris, il doit bien compter une heure et demie de trajet. Quand il est parti, sa femme, Catherine, et ses deux garçons de 11 et 13 ans dormaient encore, à l’ombre des grands arbres de Fontainebleau.

Jérémy et Frédéric, deux minuscules points sur la grande carte routière du trafic quotidien en direction de Paris. Deux hommes heureux de se retrouver pour commencer la nouvelle année.

Le premier est un petit gars de la banlieue, qui a grandi à Trappes où il a vu mourir une dizaine de ses copains : suicide, accidents de voiture, et même meurtres. Le deuxième est un homme de la campagne qui n’a jamais voulu s’éloigner de sa forêt. « À nous deux, disent-ils toujours, on forme un couple du tonnerre. » C’est Frédéric qui a voulu garder Jérémy dans son équipe quand celui-ci a été embauché à Sodexo sept ans plus tôt, lui aussi qui s’est battu pour son salaire, qui l’a aidé quand il était en panne de logement. Ces derniers temps, une réorganisation du travail les avait séparés. Et puis, juste avant Noël, Frédo a offert à Jé son plus beau cadeau : « C’est bon, mon Jé, je te récupère. On fait à nouveau équipe. C’est reparti. On va tout exploser. »

Ce 7 janvier, Jérémy arrive le premier devant les locaux de Sodexo, 64 rue du Dessous-des-Berges, dans le 13e arrondissement. Il se réjouit de réintégrer le groupe de Frédéric, une seconde famille, chaleureuse, cosmopolite, où lors des pots et des anniversaires on prévoit de la dinde pour ceux qui ne mangent pas de porc et du Coca pour ceux qui ne boivent pas d’alcool.

« Hé, Jérém, tu t’es levé tôt aussi ? lui dit Frédéric quand il entre à son tour dans le bureau. Ça doit être à cause de la lune. On se fait un café ? » Sa silhouette massive – 1 m 88, 110 kg –, ses grosses paluches rassurent aussitôt Jérémy. « On vient de décrocher un lot d’immeubles rue Nicolas-Appert, poursuit Frédéric. Il y en a quatorze ou quinze. On peut embellir et faire du chiffre. On va y aller en repérage aujourd’hui. »

Le temps de réunir les plans, les documents et l’outillage nécessaire, l’horloge marque 9 heures. Jérémy enfile sa doudoune et son gros bonnet, Frédéric son éternel blouson. Ils montent dans la Clio blanche de fonction, traversent la Seine pour gagner la rue Nicolas-Appert, dans le 11e arrondissement. Sur le chemin, ils se montrent leurs photos de Noël et du réveillon du Nouvel An.

*

À Gennevilliers, un homme vêtu d’une veste à capuche, blanche et aux emmanchures noires, sonne à l’interphone d’un immeuble de briques. Lui aussi s’est réveillé tôt. Et lui aussi n’est qu’un point dans la multitude qui converge, au lever du jour, vers la capitale.

À 7 h 12, la caméra de surveillance de son HLM de Reims l’a filmé alors qu’il franchissait la porte du hall, laissant derrière lui sa femme malade et son fils de 2 ans et demi. Et la caméra du réseau de tramways rémois l’a vu monter à la station Arago et descendre à la gare. Enfin, une autre caméra, celle de la SNCF, l’a enregistré quand il a embarqué à 7 h 43 dans un train en partance pour Paris. Il en est descendu à 8 h 31, toujours vêtu de sa veste bicolore et muni d’un sac en bandoulière, pour prendre le RER direction Gennevilliers, dans la proche banlieue nord.

À chacune de ces étapes, sa silhouette a imprimé la pellicule des différents dispositifs vidéo qui saisissent à la volée les milliers d’êtres humains passant à leur portée. Maintenant, il sonne au 17 rue Basly, une rue tranquille de Gennevilliers, à l’écart des grandes barres de béton du quartier. Il rejoint son petit frère, qui le guette à la fenêtre depuis le début de la matinée en lisant le Coran pour calmer son impatience.

L’aîné a failli ne pas venir au rendez-vous. La veille, il était cloué au lit à cause d’une gastro-entérite qui a aussi terrassé sa femme et son fils. Il a vomi toute la nuit. Ce matin encore, il monte dans l’appartement de son cadet, pour aller aux toilettes. Il ne croise aucun autre locataire. Mais tous le connaissent. Les deux frères sont inséparables. En apparence, leurs histoires ressemblent à celles de centaines d’autres habitants de Gennevilliers ou de Reims. Ils ont la trentaine, pas de travail. On dit que le cadet vend parfois sur Leboncoin.fr « des vêtements fabriqués en Chine ou des baskets tombées du camion ». À la différence de son aîné, qui porte chéchia et tunique traditionnelle, il met des joggings et des chaussures de sport. Il est plus grand de taille et plus athlétique, mais il passe autant de temps que lui en prières.

Pour leurs voisins, l’un comme l’autre sont deux hommes pieux mariés à des femmes intégralement voilées. Aucun ne sait qu’ils sont fichés depuis le début des années 2000 comme « individus liés à la mouvance islamiste radicale internationale ». Que le plus jeune a été condamné à trois ans de prison pour avoir été membre d’un réseau d’acheminement de djihadistes vers l’Irak. Que le plus âgé est soupçonné, par les services de renseignement américains, de s’être entraîné au maniement des armes dans un camp au Yémen.

À son épouse handicapée par une sclérose en plaques, l’aîné a dit, avant de claquer la porte de son appartement de Reims, qu’il rentrerait dans la soirée. À l’autre ombre recouverte de noir qui vit à Gennevilliers avec le cadet, les deux frères expliquent maintenant qu’ils vont « faire les soldes » à Paris. Il est 9 h 30.

Sur le grand écran radar de la vidéosurveillance, leur trajet se mêle à celui de tous les anonymes des grandes artères de la capitale. Ils se dirigent vers la rue Nicolas-Appert à bord d’une Citroën C3, dont le numéro d’immatriculation CW-518-XV n’éveille aucun soupçon bien qu’il s’agisse d’une voiture volée. Ils entrent dans la ville aussi facilement que Jérémy Ganz et Frédéric Boisseau.

*

Patrick Deschamps doit couvrir moins de kilomètres ce mercredi 7 janvier – il vit dans le 19e arrondissement, à côté du parc des Buttes-Chaumont – mais comme tous les matins de la semaine, il a programmé l’alarme de son réveil sur 3 h 45. Son métier ne lui autorise aucune grasse matinée. Patrick Deschamps gère un kiosque à journaux. Celui du 170 boulevard Saint-Germain. Et dès 4 h 30, il doit, avec sa jeune vendeuse Karine, s’occuper de la mise en place. Le mercredi est un jour de forte affluence, avec la sortie du Pariscope, de Gala, du Canard enchaîné, de Télérama ou de L’Express, de Charlie Hebdo, aussi, dont il ne vend plus que dix exemplaires par semaine. À 67 ans, Patrick Deschamps est l’un des derniers représentants d’une profession sinistrée, qui a décliné en même temps que le papier, la presse et le journalisme « à l’ancienne ». Mais il ne se plaint pas. Avant, il tenait le kiosque de la porte de Clignancourt. Ce n’était pas l’endroit le plus sélect de Paris, avec tous « ces dealers, ces travestis, ces prostitués, ces drogués prêts à vous faire la caisse pour s’acheter une dose ». Boulevard Saint-Germain, évidemment, c’est autre chose. À Saint-Germain, Patrick Deschamps bénéficie de la clientèle du Flore, des Deux Magots, de Lipp, juste à côté, qui attirent l’intelligentsia, les artistes, les éditeurs, les écrivains, les hommes politiques encore friands de journaux. En termes de vente et de célébrités, seul le kiosque qui est en face du Fouquet’s peut rivaliser avec le sien. Plusieurs fois par semaine, sinon tous les jours, Patrick Deschamps sert Catherine Deneuve, Lionel Jospin, Bernard Tapie, Jean-Pierre Elkabbach ou Karl Lagerfeld (« adorable, il retire toujours ses gants » pour lui serrer la main). Il sert aussi Georges Wolinski, qui aime bien discuter de tout et de rien, même s’il faut bien l’avouer, le dessinateur s’intéresse plus à sa vendeuse Karine. Il sert également Cabu, qui lui aussi a toujours un mot gentil et le même air, lunaire. Parfois, on le voit qui dessine l’église Saint-Germain : « Je m’exerce tous les jours, dit-il. Et je le ferai jusqu’à ma mort. »

*

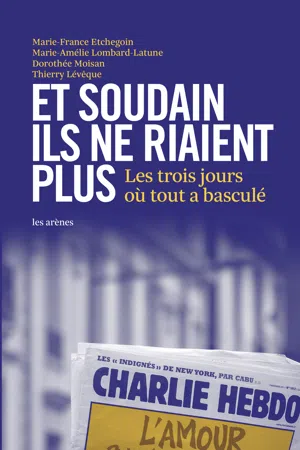

Ce mercredi 7 janvier, c’est Georges Wolinski qui passe le premier, vers 9 heures. Comme tous les jours, il achète Libé, Le Figaro, Le Parisien, un ou deux « news magazines ». C’est un papivore, un dinosaure, pas du genre à lire les journaux sur une tablette. Cabu arrive un peu après, pour Le Canard enchaîné. « Je ne prends pas Charlie, je l’aurai là-bas », disent-ils l’un et l’autre. Le kiosquier ne s’en formalise pas. Il sait que le mercredi, jour de sortie de l’hebdomadaire, est aussi jour de conférence de rédaction. Et que Wolinski et Cabu retrouvent « toute la bande à Charlie » dans les locaux du journal, au 10 rue Nicolas-Appert dans le 11e arrondissement.

Wolinski a 80 ans, Cabu 76. Mais il est rare qu’ils manquent une réunion. Tous deux ont des revenus qui pourraient leur permettre de couler une retraite tranquille, surtout Wolins’ qui ne s’est jamais caché d’aimer « les belles fringues, la bonne bouffe, les cigares, le caviar, le cachemire, les montres Cartier, les Jaguar, les filles impeccables ». Pour se les offrir, ce fils d’un immigré polonais installé à Tunis (mort assassiné par l’un de ses employés quand le petit Georges avait 2 ans) est passé par presque tous les journaux, de L’Humanité à Paris Match. Il a près de quatre-vingts albums à son actif, il est aussi écrivain, auteur de plusieurs pièces de théâtre, publicitaire, affichiste. Cabu, lui, c’est LE dessinateur, sans doute le plus connu de France. Il est capable, dit-on, de dessiner en gardant son crayon et son carnet dans sa poche. Même à l’aveugle, son trait est sans égal. Il peut tout faire. Il dessine comme il respire. Il a inspiré des générations entières et demeure un modèle pour la jeune garde. Les personnages qu’il a inventés peuplent l’imaginaire commun, certains sont même entrés dans le dictionnaire. Le Grand Duduche, son double naïf et malicieux, nourris aux idéaux de 1968, l’adjudant Kronenbourg, sous-off’ sadique et aviné, inspiré par son service militaire en Algérie, le « beauf », caricature de bistrotier poujadiste sous Pompidou, puis affublé d’une queue-de-cheval à catogan et travaillant dans la com’, sous Mitterrand, mais toujours aussi con.

Cabu et Wolinski pourraient donc rester au chaud ce mercredi 7 janvier, se prélasser et laisser les autres travailler. Mais « nous deux, dit le premier, on continuera longtemps à faire chier le monde ». Pour que la « connerie » reflue. Et cette dernière ne cessant de prospérer, « je ne me vois pas m’arrêter, dit le second. Chaque jour, on se demande quel dessin on va faire et… on trouve toujours ! » Surtout pour Charlie Hebdo, leur œuvre commune dont ils portent l’histoire depuis que Cavanna, Reiser ou Gébé ne sont plus. Il n’y a plus qu’eux deux, derniers survivants de l’équipe des fondateurs. Ils ont traversé toutes les époques du journal. Ils l’ont fait naître en 1970 pour prendre la relève du mensuel Hara-Kiri (dont ils faisaient déjà partie) interdit pour cause de « blasphème » envers le général de Gaulle. Ils ont assisté à sa disparition en 1982, faute de lecteurs et d’annonceurs. Ils ont participé à sa résurrection en 1992. Depuis près de trente...