- 101 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

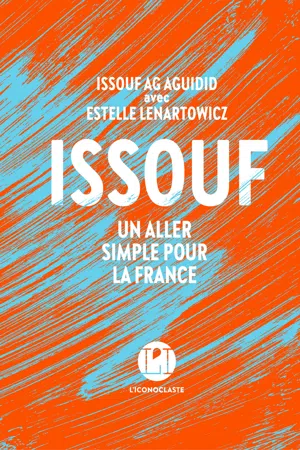

Issouf - Un aller simple pour la France

À propos de ce livre

J'ouvre les yeux, tout est noir. Déjà trois heures que je tourne mes pensées, à la recherche

d'un calme qui ne viendra plus. Dans ma vie d'avant, je dormais sans effort. L'insomnie, je l'ai

découverte après.

Il a quitté? le désert pour la France. C'était un aller simple, en avion. Il fallait partir, il n'avait plus le choix. Touareg luttant pour l'indépendance de son peuple, Issouf Ag Aguidid a obtenu l'asile politique. Depuis il construit sa vie ici, pris entre les souvenirs de son Sahara natal et la réalité d'un quotidien âpre, où tout est à conquérir.

Un récit incarné et fort sur le courage et la liberté.

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.

Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.

Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.

Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.

Oui, vous pouvez accéder à Issouf - Un aller simple pour la France par Issouf Ag Aguidid,Estelle Lenartowicz en format PDF et/ou ePUB. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.

Informations

Éditeur

IconoclasteAnnée

2021Imprimer l'ISBN

9782378801182ISBN de l'eBook

9782378801427Dans l’avion qui survole le Sahara et fonce à toute vitesse vers Paris, j’emporte avec moi bien des souvenirs. Mais quand je ferme les yeux, c’est mon oncle Aroudeiny qui apparaît le plus souvent sous mes paupières intranquilles. Sa large silhouette ronde se détache dans les teintes ocre de l’horizon. Enveloppé d’un boubou, il marche avec un groupe d’hommes en turbans blancs et bleus. Ses lunettes rectangulaires lui donnent des airs d’intellectuel du désert. C’est un sage, mais un sage en action, de ceux dont l’intelligence s’épanouit au contact des autres. Maire de la commune d’Andéramboukane, il est né à cent kilomètres au sud-est de Ménaka, près de la frontière nigérienne. Son pays n’est ni le Mali ni l’Azawad, mais la grande confédération des Ouellemiden.

J’aurais pu, comme la plupart des jeunes de mon âge, partir vers le sud goûter aux plaisirs modernes de Bamako. Lui m’a incité à rester à Ménaka en me confiant la responsabilité de l’usine de production de glace. Il était convaincu que ma vie était ici, au cœur de notre communauté touareg. Grâce à lui, je suis devenu adulte en apprenant à apprécier une existence qui ne demande pas beaucoup. En ville, on court après la consommation, le salaire, le beau téléphone, les beaux vêtements, un rythme à mille à l’heure. On finit toujours par se comparer aux autres, chercher à faire mieux qu’eux, plus qu’eux, plus fort qu’eux. Dans le désert, ces sentiments-là n’existent pas. Il n’y a que nous et la nature, plus rien d’autre ne compte. Et lorsqu’on tombe en panne de batterie, on laisse son téléphone dans son sac et on l’oublie.

Un autre monde s’ouvre alors, loin du fracas des villes. Mon oncle Aroudeiny était toujours en mouvement, ne comptant ni les heures ni les kilomètres. Entièrement dévoué à ses fonctions de maire, il prêtait une oreille attentive aux requêtes des habitants qui, à Andéramboukane ou ailleurs, venaient en nombre lui exposer leurs problèmes. Chaque doléance, il l’écoutait. Chaque voisin préoccupé, il le conseillait. Bâtisseur infatigable, il avait de grands projets pour la région et trouvait toujours les francs qui manquaient pour le chantier d’une école, d’un château d’eau ou d’un centre médical.

Il se rendait souvent en Europe pour participer à des conférences. À Andéramboukane, il avait aussi fondé Tamadacht, un festival qui réunissait chaque année des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants nomades. Des Touaregs mais aussi des Peuls et des Songhays venaient de loin pour l’occasion. Pendant quatre jours de fête, dans une ambiance magique, nous chantions, dansions, déclamions des poésies au rythme des tindé, les tambours traditionnels touaregs.

Quand la guerre a éclaté, en 2012, beaucoup de maires se sont exilés au Niger en abandonnant leur poste. Les jeunes rebelles souhaitaient de toute façon se débarrasser des anciens chefs, auxquels ils ne croyaient plus. Pour Aroudeiny, partir était impensable. Au péril de sa vie, il a choisi de rester, sans prendre parti dans le conflit. Il a travaillé sans relâche avec les ONG afin d’assurer l’acheminement de leurs convois. C’est grâce à lui que les services de santé ont continué de fonctionner. Il a aussi organisé des campagnes de sensibilisation contre les islamistes. Il m’emmenait souvent avec lui. Je le voyais rassurer les villageois, répéter qu’il fallait garder espoir et ne pas céder à la terreur des djihadistes. Entre deux étapes, nous passions du temps sur les routes, et nous nous sommes beaucoup rapprochés. À son contact, je me suis senti grandir. Il a fait naître en moi l’envie de suivre son exemple et de m’engager dans la vie collective.

Le Nord du pays a continué de s’enfoncer dans l’insécurité. Au point qu’en juin 2012 mon oncle m’a demandé de quitter Ménaka pour le Niger. « Là-bas, tu seras en sécurité et plus utile pour nous aider. » J’ai emménagé avec d’autres Ménakois dans une maison en périphérie de Niamey. À distance, il me confiait des missions. Je devais accompagner des malades à l’hôpital, envoyer des cartes SIM aux hommes restés à Ménaka sans réseau, ou transmettre des messages à des responsables politiques en ville. Introduit dans les cercles de mon oncle, j’ai alors pu fréquenter des hommes importants, des intellectuels, des personnalités publiques. M’attardant auprès d’eux, j’ai eu la chance d’écouter leurs conversations, de donner mon point de vue et d’apprendre à débattre. Aujourd’hui, je réalise tout ce que leur compagnie m’a apporté. Je n’ai pas fait de longues études, je ne suis pas allé à l’université, mais, à leurs côtés, j’ai beaucoup appris.

En parallèle, je me suis engagé comme volontaire au sein du Bureau d’accueil des réfugiés des Nations unies, une structure chargée d’accompagner les réfugiés arrivés dans la capitale nigérienne. La mission était difficile. Chaque jour déversait son lot de malheureux qui demandaient notre aide. Les membres de l’équipe les écoutaient. Trop souvent, pourtant, nous n’avions pas de solution à leur offrir. Nous n’avions ni ressource, ni pouvoir de décision. À quelques exceptions notables, j’ai vu trop de corruption et d’amateurisme. Les distributions de nourriture et de fournitures étaient souvent inéquitables, et les trafics nombreux. Des tensions se sont nouées avec mes chefs. Au fil des semaines, je me suis souvent senti pris au piège d’une comédie de dupes. J’ai réalisé que si je continuais à travailler ici avec eux, je finirais, tôt ou tard, par me compromettre moi aussi. Plutôt que de prendre ce risque, j’ai préféré m’éloigner.

Je suis parti la tête haute mais le cœur amer. J’avais perdu mes illusions sur le secteur de l’humanitaire, mais j’étais conforté dans ma fibre sociale. Pendant ces mois éprouvants, j’avais été dans l’action, utile auprès des plus fragiles. Aider les personnes âgées, emmener les malades à l’hôpital avaient été l’occasion de rencontres et de conversations inoubliables. Héritées de mon oncle, mes qualités sociales précieuses pourraient s’avérer utiles au moment de la reconstruction du pays.

Quelques semaines après la fin de ce bénévolat, j’ai appris que mon oncle avait été la cible d’une attaque perpétrée par des djihadistes. « Lequel d’entre vous est Aroudeiny ? » avaient hurlé les assaillants avant de tirer sur sa voiture. C’était un jour de marché et mon oncle venait de quitter Ménaka pour retourner à Andéramboukane. En sortant de la ville, deux motards masqués l’ont suivi et ont chargé sa voiture. Une balle de kalachnikov a atteint son avant-bras, brisant la vitre en un millier d’éclats. Un autre tir a touché le torse d’un passager qui s’était jeté sur mon oncle pour le protéger. S’ils s’en prenaient à lui, c’était pour détruire l’esprit de bâtisseurs dont Aroudeiny était devenu le symbole.

Blessé mais conscient, mon oncle a été transféré d’urgence à Gao. Sur son lit d’hôpital, il suppliait les infirmières de le laisser tranquille et d’aller soigner le jeune homme qui s’était sacrifié pour le sauver. Ce dernier est mort dans la nuit. C’est alors que l’état de mon oncle s’est brusquement dégradé. Évacué vers Bamako par un convoi de l’ONU, il s’est éteint à son tour, sur la route, probablement d’une hémorragie interne diagnostiquée trop tardivement.

Chez les Touaregs, la mort est un sujet tabou. Lorsque quelqu’un meurt de maladie, on dit : « Telle était la volonté de Dieu. » Les médecins, mal formés et sous-équipés, ne peuvent souvent pas nous dire ce qui arrive précisément aux malades. On meurt souvent des complications d’une maladie bénigne. Pour que ces morts prématurées ne nous rendent pas fous, nous préférons nous dire que c’est la volonté de Dieu. Dans l’islam, les funérailles doivent aller vite. Le constat clinique du décès se fait souvent à la hâte. À peine arrête-t-on de respirer que déjà résonnent les « Allah Akbar ! ». Le corps n’est pas encore lavé et déjà on creuse la tombe, comme si la mort était contagieuse. Pour ne pas importuner les âmes de ceux qui viennent de partir, on évite aussi de baptister un nouveau-né du prénom d’un récent défunt. Une tradition qui explique la grande diversité des prénoms donnés à l’intérieur des communautés du Nord. Dans le Sud, c’est le contraire : les mêmes prénoms reviennent tout le temps.

À l’annonce du décès de mon oncle, j’ai tout de suite pris la route vers Bamako pour assister aux funérailles. Le voyage fut une longue suite de journées sombres. Des funérailles, je garde un souvenir brouillé. D’anciens ministres, des diplomates et des personnalités de la communauté touareg avaient fait le déplacement. En voyant cette foule, on comprenait tout de suite que mon oncle avait été un homme important.

De retour à Niamey, le poids du deuil m’a assailli. Déprimé, j’avais les idées noires et m’en voulais de ne pas avoir été là pour protéger mon oncle. J’aurais voulu mourir à sa place. Au même moment, la situation sécuritaire se dégradait. La police nigérienne redoutait que la ville ne devienne base arrière pour les rebelles. Elle soupçonnait les habitants de cacher des combattants ou des armes chez eux. Notre quartier était visé par des perquisitions. Des voisins étaient embarqués et violemment interrogés.

Tout le monde m’a conseillé de retourner à Bamako. Là-bas, mon moral a continué de se dégrader. J’en voulais de plus en plus au gouvernement d’avoir créé ce désordre. Sur les réseaux sociaux, je lisais quantité d’articles et regardais des vidéos sur le projet d’indépendance. Je multipliais les publications, et postais partout des commentaires enflammés. Ma conscience politique s’affinait, donnant corps à ma colère.

Plus je m’informais, plus j’enrageais de vivre dans un pays où certains mots sont interdits. Je me souviens de ce jour où, dans la rue, j’avais lancé sur mon téléphone une chanson sur le rêve de l’Azawad. En rythme sur la musique, je chantonnais : « Azawad, Azawad. » En m’entendant, l’ami qui m’accompagnait s’était mis à transpirer. « Tais-toi ! Tu vas nous faire tuer ! » m’a-t-il murmuré. Moi, j’étais en colère de ne pouvoir porter mon deuil librement. Je pensais à mon oncle, à mes cousins morts pendant le siège de Ménaka. Prisonnier de cette ville où je ne pouvais être moi-même, j’ai monté le son, et me suis remis à chanter.

L’oncle qui m’hébergeait donnait souvent des dîners chez lui. Parmi les invités réguliers, certains travaillaient pour le gouvernement malien. Un soir, l’un d’eux s’est lancé dans une diatribe contre les indépendantistes. Assis à la table, il régurgitait sa propagande en s’empiffrant de pâte d’arachide. Je le laissais parler, mais je bouillonnais de l’intérieur. Je m’en voulais de ne rien dire. Si je lui répondais, je me mettais en danger.

En public, je devais rester sur mes gardes. Éviter de parler politique, même avec les Touaregs, car je savais que des hommes malhonnêtes se cachaient parmi eux. Mais sur les boucles WhatsApp qui se multipliaient depuis le début du conflit, je ne prenais pas de précautions. Mes publications ont commencé à attirer l’attention. Un matin, j’ai reçu une menace de mort. Je savais que tous ces sites étaient surveillés par les services de sécurité. Depuis des mois, des agents infiltrés s’évertuaient à ficher et traquer les fauteurs de troubles. Certains étaient emmenés dans la brousse et ne donnaient plus signe de vie. Un matin, un homme avec qui je me disputais sur un forum m’a appelé pour s’expliquer. Agité, j’ai voulu lui montrer qu’il ne me faisait pas peur. Emporté par la colère, je lui ai donné mon adresse. Ce n’est qu’après avoir raccroché que j’ai réalisé que j’étais allé trop loin.

Il aurait fallu taire mes convictions, rester sourd à la propagande et vivre ma vie discrètement, dans mon coin, sans élever la voix. Mais le feu de liberté qui s’était allumé en moi refusait de s’éteindre. Quand je soufflais dessus, la flamme disparaissait un instant, puis réapparaissait, toujours plus grande.

Plus je tournais les choses dans ma tête, plus la situation semblait intenable. Je sentais qu’il me serait désormais impossible de revenir en arrière. Des vérités s’étaient ouvertes en moi. Je ne pouvais plus les ignorer. Rester silencieux me rendait coupable de trahison envers mes proches disparus. Je pouvais me réfrener un peu, mais je finissais toujours par craquer. Rester, c’était risquer la mort, ou vivre une existence de planqué en reniant mes convictions. Mieux valait vivre ailleurs dans la misère qu’ici dans le mensonge.

Les menaces de mort étaient de plus en plus fréquentes. J’avais peur pour ma vie. Pour sauver ma peau, j’ai décidé de partir. Mon départ fut préparé dans le plus grand secret, avec la seule aide de mes oncles. Je n’ai pas eu le temps de dire adieu à mes proches ni de serrer mes amis dans mes bras.

En France, j’espérais pouvoir être moi-même et porter ma vérité dignement.

C’est à l’école Thot que j’ai rencontré la plupart de mes nouveaux amis parisiens, des réfugiés autant que des Français. Liés par notre attachement à la solidarité et à l’entraide, nous passons beaucoup de temps ensemble. À leurs côtés, je peux enfin renouer avec les valeurs de mon oncle disparu, celles qui m’avaient poussé à faire du bénévolat à Niamey. Ensemble, nous avons créé Mahassine, un groupe de distribution de nourriture pour les migrants des rues de Paris. En arabe, mahassine veut dire ce qui est bon, beau, vertueux. Au Soudan, c’est le nom qu’on donne aux femmes qui vendent du thé dans la rue. Entre nous, Mahassine est aussi le petit nom par lequel nous nous désignons les uns les autres.

Les Mahassine se réunissent un soir par semaine, parfois plus en hiver. Tout commence chez Patrick, qui habite porte de la Chapelle. Son appartement est notre point de rendez-vous. Parmi les habitués, il y a Marie-Aimée, Juliette, Nina et Walid. Les filles arrivent de banlieue en voiture. Épuisées par une longue journée de travail, elles ne pensent pas à leur fatigue, seulement à ceux qui ont besoin de leur aide.

Depuis le matin, nous avons échangé des messages sur notre groupe de conversation WhatsApp. Il a fallu coordonner l’approvisionnement de la nourriture, mais aussi remettre la main sur le matériel – des tables et des tréteaux – qui a servi à d’autres actions pendant la semaine. Au signal, nous descendons aider à décharger le coffre rempli de thermos, de bols et de gobelets ainsi que de baguettes de pain et de viennoiseries collectées dans des boulangeries qui ont accepté de nous donner leurs invendus.

Certains soirs, nous parvenons à récupérer des cagettes entières de fruits et légumes auprès d’associations comme France terre d’asile. Alors nous passons une heure à préparer joyeusement des soupes ou de la compote. Il y a parfois des déconvenues, comme après cette séance de cuisine chez Patrick où nous avons découvert trop tard que notre soixantaine d’œufs plongés dans une grosse casserole n’étaient pas assez cuits. Mais il faut plus qu’un désastre culinaire pour décourager les Mahassine. Malgré les petits ratés, l’énergie et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous.

Avant le départ, nous procédons à une première répartition des tâches. Certains s’occuperont du thé. D’autres, de la distribution du pain. D’autres encore se chargeront d’encadrer la file d’attente. Les soirs où nous sommes suffisamment nombreux, un Mahassine a pour rôle de repérer les mineurs dans la foule. Ceux-là sont prioritaires pour décrocher une nuit d’hébergement au SAMU social. Nous passons quelques coups de fil.

Vers 21 heures, nous approchons, les bras chargés, de la petite place près d’une station-service devenue l’un des lieux de distribution. Il arrive qu’une autre maraude soit déjà en cours quand nous arrivons. Les bénévoles nous demandent de nous mettre ailleurs sous prétexte que cette zone leur est réservée. Nous partageons tous le même but, et pourtant, ces petites guerres de territoires sont réelles. Mahassine s’applique à ne pas s’en mêler. Il n’empêche qu’il est parfois diffici...

Table des matières

- Couverture

- Présentation

- Copyright

- Page de titre

- Dédicace

- Prologue

- J’ouvre les yeux, tout…

- Dans ma famille, le…

- À la zone des…

- Après quelques jours de…

- Dès l’instant où nous…

- L’avenir appartient aux migrants…

- Chacun de nous s’est…

- Entre le premier rendez-vous…

- En Europe, l’idée selon…

- Quand je pense au…

- J’avais une dizaine d’années…

- Dans l’avion qui survole…

- C’est à l’école Thot…

- Depuis mon arrivée en…

- Mon téléphone vibre dans…

- Une fois par an,…

- Ces derniers mois, j’ai…

- Remerciement

- Achevé