LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 1918, ROSE KENNEDY, enceinte de son troisième enfant, ressent les premières contractions. L’infirmière engagée pour s’occuper d’elle pendant les derniers jours de sa grossesse demande aussitôt au docteur Frederick L. Good, obstétricien personnel de Rose, de venir chez les Kennedy au numéro 83 de Beals Street, à Brookline, dans une banlieue huppée de Boston. Les deux premiers enfants du couple, Joe Jr., trois ans, et John, seize mois, sont eux aussi nés au domicile familial et Rose avait décidé qu’il en serait de même pour son troisième bébé. Sa grossesse s’est déroulée sans problème, ce que Rose, profondément croyante, considère certainement comme un don du Ciel, en cette période de grand danger.

En 1917 et 1918, durant les deux dernières années de la Grande Guerre, la grippe espagnole se propage tout autour du globe, tuant plusieurs dizaines de millions de personnes et affaiblissant un nombre encore plus grand de survivants. En moins d’un an, les États-Unis subissent trois vagues épidémiques. Le nombre de morts ne cesse d’augmenter. À l’automne 1918, l’épidémie touche la région de Boston : mi-septembre, plus de 5 000 cas ont été diagnostiqués, rien que dans la ville. Pour enrayer la propagation de la maladie, les autorités imposent la fermeture des théâtres, des salles de concert, des auditoriums ainsi que des églises et découragent la tenue de réunions publiques. À Boston et dans les environs, les hôpitaux, les cliniques et les consultations privées sont débordés. Contrairement aux autres épidémies de grippe qui font surtout des victimes parmi les enfants les plus jeunes ou les personnes âgées, la grippe espagnole fauche aussi des jeunes gens et des jeunes femmes en pleine force de l’âge. Des milliers de soldats héros survivants des tranchées et des champs de bataille de la Première Guerre mondiale en Europe meurent de pneumonie ou d’insuffisance respiratoire aiguë. Selon une infirmière qui travaille jour et nuit au plus fort de l’épidémie : « Toute la ville se meurt, les maisons sont remplies de malades, les rues envahies de cortèges funèbres. » En six mois, près de 7 000 Bostoniens vont être emportés.

Le virus mortel épargne cependant les Kennedy et leurs jeunes enfants. L’infirmière surveille la santé de la mère et du bébé à naître, les ausculte régulièrement, écoute les bruits du cœur du bébé, note sa position et son activité in utero. Elle consigne ses observations dans un registre que le docteur consulte à chaque visite. Lorsque Rose entre en travail, elle envoie chercher le docteur Good puis transforme la chambre en véritable salle d’accouchement aseptisée. Elle demande à une domestique de faire bouillir de l’eau et vérifie que ce dont le médecin aura besoin, instruments chirurgicaux et équipements, est correctement disposé.

Cette infirmière qualifiée, formée aux techniques obstétricales les plus récentes, était responsable de deux patients, ce que son manuel professionnel lui aurait rappelé : la mère et l’enfant à naître. L’avertissement du Manuel d’infirmerie obstétricale était à cet égard très clair : « Au cas où, en l’absence du médecin, la mère viendrait à décéder, l’infirmière ne pourrait en aucun cas faire porter la responsabilité sur le médecin ou sur la famille. » Cette injonction mettait l’infirmière dans une position intenable, car elle avait été formée à l’accouchement, mais aussi à attendre que le docteur soit présent pour la délivrance. Elle ne pouvait pas pratiquer d’anesthésie quand le travail devenait plus intense et douloureux : seul le médecin et son anesthésiste (en l’occurrence probablement le docteur Edward J. O’Brien) pourraient le faire quand ils arriveraient.

Or ce jour-là, lorsque l’enfant s’engage dans la filière pelvigénitale, le médecin n’est toujours pas arrivé et Rose ne peut plus lutter contre le besoin de pousser au fur et à mesure que les contractions se font plus fortes. L’infirmière tente de la tranquilliser et l’encourage à laisser passer chaque contraction en refrénant le besoin de pousser. Cependant, le sommet du crâne du bébé finit par apparaître, étape cruciale de l’accouchement car on savait déjà parfaitement à l’époque qu’empêcher la progression du fœtus dans le canal génital pouvait, en le privant d’oxygène, causer des lésions cérébrales et des séquelles motrices. Mais le médecin étant retenu auprès de ses nombreux patients atteints de la grippe, l’infirmière exige de Rose qu’elle garde les jambes serrées dans l’espoir de retarder la délivrance. Bien qu’elle ait les compétences obstétricales requises, elle choisit de ne pas faire naître le bébé elle-même.

Rose avait une confiance absolue en son médecin, et comme elle l’écrirait beaucoup plus tard : « Je fis de mon mieux pour […] oublier mes souffrances en ne songeant qu’à la grande joie que j’éprouverais à la vue de mon enfant1. » Cependant le docteur Good et ses confrères n’étaient peut-être pas seulement motivés par le désir de fournir à leurs patientes les soins les meilleurs : les honoraires qu’ils pratiquaient pour soigner l’élite bostonienne leur assuraient un revenu régulier, à une époque où, faute d’assurance maladie, les gens appelaient rarement le médecin. Mais si l’obstétricien n’était pas là au moment précis de la naissance, il perdait les honoraires exorbitants de 125 dollars qui lui auraient été dus pour les consultations prénatales et l’accouchement. Lorsque l’infirmière se rendit compte que le fait de maintenir les jambes de Rose serrées n’empêchait pas le bébé de progresser, elle eut recours à une autre technique, encore plus dangereuse : bloquer la tête du bébé et la repousser dans le canal génital2. Le supplice dura encore deux heures.

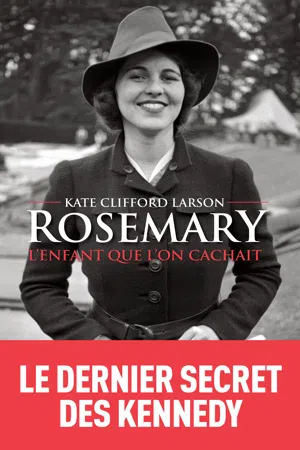

À sept heures du soir, le docteur arriva enfin et Rose mit au monde son troisième enfant, une fille, apparemment en bonne santé. Le Boston Globe fit ainsi part de l’événement : « Une ravissante petite fille a rejoint la nursery où grandissent déjà deux robustes jeunes garçons. » Bouquets de fleurs et mots de félicitations affluèrent. Le bébé allait recevoir le prénom de sa mère. La petite Rose Marie Kennedy, « Rosie » pour sa famille, plus tard surnommée Rosemary, serait une enfant chérie par son père et sa mère.

Plus d’un demi-siècle plus tard, Rose se souvenait que Rosemary avait été un bébé ravissant, très paisible, et qui pleurait moins souvent que les deux premiers3. Comme c’était l’usage dans les familles aisées, la jeune maman resta confinée chez elle pendant plusieurs semaines pour se remettre de l’accouchement. Il était recommandé en effet aux jeunes accouchées de rester alitées un minimum de neuf jours puis de ne reprendre leurs activités que très graduellement, en commençant par un peu de marche avant de revenir à un rythme de vie normale. Une période de six semaines était considérée comme idéale. Rose profita de ces journées solitaires où elle pouvait se consacrer entièrement à la petite Rosemary : elle avait des nurses pour s’occuper des deux aînés et du personnel pour entretenir la maison. « Le calme et la tranquillité qui entourent une mère et son bébé en ces premiers jours leur sont très bénéfiques », écrirait Rose plus tard.

Joseph P. Kennedy Sr., nouveau directeur adjoint d’un important chantier naval, filiale de la Bethlehem Steel Company, implanté à Quincy non loin de Boston, avait les moyens financiers d’offrir un tel luxe à sa femme. La plupart des hommes de son âge (il avait trente ans à la naissance de sa première fille) devaient désormais se faire recenser par les autorités militaires, mais Joseph fut exempté de service actif car il dirigeait des chantiers navals, réalisait des contrats de plusieurs millions de dollars pour le gouvernement et employait des milliers d’ouvriers qui construisaient des navires de guerre. Il fit preuve d’un très grand sens des affaires et du management en développant la production et aussi les infrastructures nécessaires au logement, à l’approvisionnement et au transport de ces milliers d’ouvriers. Sa charge de travail augmenta de façon « exponentielle », au point que parfois il ne rentrait pas chez lui le soir. Il acquit une discipline de travail qu’il garderait toute sa vie, mais ce rythme effréné lui valut également un ulcère, et un mois après la naissance de Rosemary, il se fit hospitaliser afin de récupérer. Toute sa vie durant, il souffrirait d’ulcères persistants et de problèmes intestinaux.

En 1914, le mariage de Rose Fitzgerald, la ravissante fille aînée du maire de Boston et de Joseph Kennedy, rejeton d’une famille très influente du quartier d’East Boston, avait représenté une union politique et économique extrêmement forte. Cette union fut le socle sur lequel le jeune couple fonda sa rapide ascension jusqu’au sommet de la nouvelle élite irlandaise bostonienne.

Au milieu du XIXe siècle, deux générations plus tôt, le North End de Boston où avait grandi John Fitzgerald, le père de Rose, était une communauté d’immigrants et d’ouvriers dont les intérêts et les besoins n’avaient rien de commun avec ceux des « brahmanes », cette aristocratie yankee constituée des descendants des colons puritains qui avaient fondé Boston en 1630 puis forgé la culture et la société de la Nouvelle-Angleterre. Leur héritage continuait d’influencer la vie politique, le système éducatif, les interactions sociales, l’économie et même le paysage des villes, petites et grandes, où les nouveaux immigrants se fixaient pour construire leur nouvelle vie. L’un des quartiers historiques de Boston était le bastion brahmane de Beacon Hill. Le côté sud de la colline, dominée par le dôme doré du Massachusetts State House, faisait face au Boston Common, le plus ancien parc public de la ville. L’élite économique, politique et littéraire vivait dans les grandes demeures de Beacon Hill et formait une aristocratie distinctement protestante. De l’autre côté de la colline s’étendait le North End, un quartier d’une quarantaine d’hectares à peine, bordé par la rivière Charles au nord et le port à l’est. Le North End était alors l’un des territoires les plus densément peuplés de tous les États-Unis. En 1860, près de 27 000 habitants s’entassaient dans ses ruelles et allées sinueuses. Plus de la moitié étaient des immigrants irlandais. Puis au cours du dernier quart du XIXe siècle, ce furent des populations de l’est de l’Europe qui arrivèrent en masse, fuyant les catastrophes agricoles et politiques et les pogroms antisémites sans précédents qui frappèrent la Russie et les pays voisins. Le contraste était frappant entre ces deux parties de la ville à peine distante d’un kilomètre, entre les imposantes demeures de Beacon Hill et les taudis et les ateliers du North End, grouillant d’une foule qui envahissait les trottoirs et les quais du port.

La surpopulation de cette petite enclave pesait très lourd sur l’ensemble de la ville. Malgré une économie florissante, les infrastructures sanitaires (égouts et collecte des ordures) restaient insuffisantes et les salaires des ouvriers du textile, de l’industrie et des chantiers navals extrêmement bas – une conjonction de facteurs qui nuisait à la santé et le bien-être des habitants de ces quartiers surpeuplés. Le bilan économique et humain était lourd. Les salles de classe, effroyablement surchargées, accueillaient des écoliers d’origines extrêmement diverses et qui parlaient des dizaines de langues différentes. Les autorités municipales avaient beaucoup de difficultés à les scolariser tous, mais aux yeux des élites locales, il était impératif de leur enseigner l’anglais et de leur inculquer la valeur du travail afin que ces enfants « s’américanisent » au plus vite. Pour diffuser les valeurs de la classe moyenne blanche protestante, beaucoup d’écoles publiques restaient ouvertes dix-huit heures par jour et accueillaient deux classes d’élèves successivement au cours d’une même journée, sans compter leurs parents.

Le père de Rose, John Fitzgerald, quatrième d’une famille de douze enfants, avait grandi dans le North End, mais les conditions de vie le poussèrent à quitter le quartier avec sa famille. La mère de Rose, Josie Hannon, était quant à elle originaire d’Acton, une petite ville rurale située à quarante kilomètres à l’ouest de Boston. Après leur mariage, le couple s’installe dans le North End, mais Josie reste nostalgique du cadre verdoyant et de l’air de la campagne. En 1892, alors que Rose a deux ans, John se rend aux souhaits de son épouse et achète une grande maison à West Concord, à cinq petits kilomètres d’Acton. Comme beaucoup de leurs voisins irlandais, les Fitzgerald quittent les petits immeubles délabrés de bois et de brique des quartiers pauvres pour aller vivre dans une demeure plus grande et mieux équipée. Entre la fin des années 1890 et les années 1920, les quartiers ouest de Boston (Brighton, Roxbury, Dorchester et Hyde Park) connaissent une croissance spectaculaire et sont absorbés par la ville de Boston elle-même. La construction d’un métro aérien et d’un métro souterrain en 1897 améliore considérablement l’accès de leurs habitants au centre-ville et aux emplois.

Fitzgerald, qui veut participer à la vie politique, est élu au Congrès des États-Unis en 1895. Il partage désormais son temps entre Washington et West Concord où la beauté de la campagne, la proximité de sa famille, de bonnes écoles, une grande demeure et de nombreux domestiques compensent amplement pour Josie les absences fréquentes de son mari. Fitzgerald reste cependant toujours profondément attaché à la culture trépidante et populaire de Boston. Lorsqu’il prend la décision de se présenter à la mairie en 1905, il revient habiter en ville avec sa famille. Afin de réconcilier Jos...