![]()

1

Elle s’en va

« Elle n’a pas ménagé sa peine. »

Angela Merkel

(à propos d’elle-même)

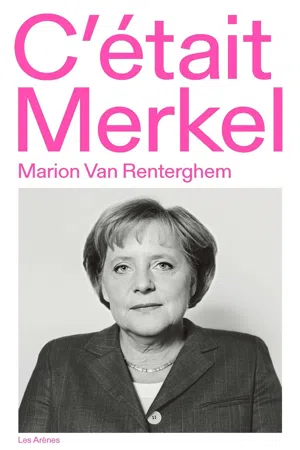

Ça y est. Angela Merkel s’en va. On ne verra plus surgir sur les écrans ce visage familier aux yeux bleu clair et à la bouche cernée par ses deux rides austères. On ne verra plus sa démarche décidée pour aller saluer un chef d’État, ni cette manière bien à elle de pratiquer la poignée de main : sans effusion, en l’accompagnant d’un hochement de tête très bref et d’un sourire de courtoisie qui ne s’attarde pas. On ne verra plus passer sur Twitter ou Instagram les extraits de sa voix monotone, jamais égayée par des effets de manche, par des astuces destinées à séduire ou par de quelconques slogans concoctés par un conseiller en communication dont elle n’a jamais voulu. Les efforts d’affichage n’étaient pas son genre, pas plus que les effusions enthousiastes dont elle considérait le plus souvent, à moins qu’elles n’accompagnent un but marqué par la Mannschaft, qu’elles étaient inutiles, donc incongrues. On ne s’interrogera plus sur la couleur du jour de sa veste, seule variation manifeste d’une humeur résistante à toutes les tempêtes. On ne la verra plus car, j’en suis quasi certaine, quand Angela Merkel quittera la chancellerie, elle quittera la politique officielle pour de bon. On n’apprendra pas sa nomination à un poste institutionnel dans les affaires internationales. Elle ne commentera pas la politique de ses successeurs. Elle ne s’érigera pas en conscience morale et se refusera absolument à jouer le rôle modèle auquel elle pourrait prétendre. Sans doute ressurgira-t-elle de temps à autre à la faveur d’un discours, un jour où elle en aura assez de refuser systématiquement les demandes qui s’accumuleront, ou quand la démocratie ou le multilatéralisme traverseront à nouveau une mauvaise passe, ou le moment où elle l’estimera vraiment nécessaire. Elle n’acceptera pas un nouveau poste à responsabilités mais s’engagera dans des actions sociales, soutiendra ici et là des projets pour des pays en voie de développement et pour toutes autres causes liées à ses valeurs, celles qui la structurent depuis l’enfance et sont le véritable moteur de son ambition.

Elle voyagera. Elle rêve de Russie, d’Amérique et de grands espaces. Elle rêve de Tolstoï et de Pasternak, de la Volga et du Transsibérien. Elle rêve des montagnes Rocheuses, des cactus de Californie et du monde libre qu’elle s’était donné pour but de visiter une fois qu’elle serait vieille, quand elle était enfant en Allemagne de l’Est et qu’il n’y avait pas d’autre horizon que les barbelés et les miradors. Elle s’occupera des tomates dont elle racontait la maturation à ses proches collaborateurs, lors de leur réunion du lundi matin à la chancellerie, après le week-end passé à les bichonner dans sa datcha du Brandebourg. À 67 ans, Angela Merkel fera ses premiers pas en liberté, elle qui en a été empêchée pendant près de deux fois trente ans : de 1954 à 1989

sous la dictature est-allemande, puis de 1990 à 2021 sous les feux de la rampe – députée, ministre, secrétaire générale de l’Union chrétienne démocrate (CDU), présidente du parti, chancelière et chancelière encore, sans interruption. L’argent et le luxe ne l’intéressent pas. Elle s’aventurera sur les chemins de randonnée en montagne qui occupaient déjà ses vacances. Elle s’intéressera aux découvertes scientifiques, sa passion inaboutie. Elle sera la « première dame » de son mari, le professeur Joachim Sauer, éminent professeur émérite de chimie quantique et théorique à l’université Humboldt, qui a accompli dans la discrétion son rôle de « premier homme ». Elle visitera la douzaine d’universités qui l’ont gratifiée d’un doctorat honorifique, de la Finlande à Israël. Elle prendra du temps avec les étudiants pour parler de politique et de chimie – elle aussi. S’il n’avait pas disparu en octobre 2020, elle serait allée rendre visite à Rudolf Zahradník, le vieux professeur dont elle avait suivi les cours de chimie quantique lors d’un stage en Tchécoslovaquie et à qui elle n’a cessé de rester fidèle. Le goût de son jardin potager et des marches en montagne ne la transformeront pas en « Frau Müller », ainsi que les Allemands désignent leur ordinaire « Madame Dupont ». Mais Angela Merkel, pour la première fois, savourera une liberté qu’elle n’a, au fond, jamais connue.

Angela Merkel s’en va et j’en éprouve un malaise étrange. Elle va me manquer, mais pourquoi ? Est-ce de l’accoutumance que vient la peur du vide ? Pendant seize ans, où que l’on habite en Europe, cette dirigeante totalement atypique aura fait partie de notre paysage quotidien, contemporaine de l’explosion des réseaux sociaux, donc plus présente que ses prédécesseurs sur les écrans de toutes sortes et souvent en boucle sur les chaînes d’info. Personne ne peut se prévaloir comme Angela Merkel d’une telle longévité à la tête d’une grande puissance par des moyens démocratiques et transparents. Personne n’a comme elle décidé volontairement de mettre fin à ses fonctions malgré un taux de popularité avoisinant les 80 %. À l’exception de Vladimir Poutine, de Recep Tayyip Erdoğan et de Viktor Orbán, dans des genres, disons plus musclés et plus opaques, jamais une personnalité étrangère contemporaine n’aura à ce point fait partie de nos vies françaises. Et jamais un dirigeant n’aura à ce point fait partie de la mienne, tant Angela Merkel m’occupe, m’intrigue et me fascine. À force, il faut bien le dire, cela ressemble à de l’attachement. Seize ans que je la scrute et que je la piste, depuis cette soirée électorale du 18 septembre 2005 où un chancelier allemand volubile et flambard, candidat à sa propre succession, refusait de s’avouer perdant et exprimait dans une bouffée de mépris et d’arrogance virile sa conviction que « elle » – comme il disait en désignant cette femmelette venue de l’Est, avec son air timide et sa sobre veste noire – ne serait jamais chancelière à sa place. L’intéressée le fixait du regard et l’écoutait parler sans broncher. Ses lèvres esquissaient tout juste un sourire imperceptible. Gerhard Schröder n’avait pas compris à qui il avait affaire.

Moi non plus. Angela Merkel n’était pas entrée jusqu’alors dans mon champ de vision. Quant à mon histoire personnelle avec l’Allemagne, elle n’avait commencé que quelques années plus tôt, sans que je le sache et là où je l’attendais le moins : en Albanie, à la fin de la guerre du Kosovo. Installée pour Le Monde à côté du poste-frontière de Morina à une vingtaine de kilomètres de Kukës, au nord-est de l’Albanie, j’attendais là le moyen d’entrer dans ce territoire au statut contesté, le Kosovo, peuplé majoritairement d’Albanais mais alors rattaché à la Serbie qui s’y accrochait à coups de purifications ethniques. Des réfugiés kosovars avaient établi des camps de fortune à la frontière albanaise en attendant de rentrer chez eux. Les combats n’étaient pas encore achevés, les soldats serbes, pas encore partis, des coups de feu et des tirs de roquettes trouaient parfois le silence, des Kosovars tentaient parfois une sortie sur le no man’s land qui entourait la baraque de la douane, envoyant des projectiles, mettant le feu aux pneus, arrachant aux voitures les plaques d’immatriculation marquées de l’étoile rouge yougoslave, s’attaquant rageusement aux derniers symboles de l’oppression. On n’avait pas de portables fonctionnels ni Internet à l’époque, mais la rumeur commençait à se répandre que l’armée serbe avait baissé les armes et que les contingents de la KFOR (la force de l’OTAN au Kosovo) allaient pénétrer dans la province par différentes entrées. Le 13 juin 1999, au petit matin, un bruit est monté de la vallée, pour devenir un vrombissement cacophonique : une colonne de tanks et de blindés fonçait vers le poste-frontière de Morina, qu’ils ont franchi sous nos yeux. Sur les carrosseries, des petits drapeaux noir-jaune-rouge : c’était le contingent allemand de la KFOR, à qui le commandement de l’OTAN avait attribué le versant sud de la province. Le Kosovo s’ouvrait par les Allemands. Il suffisait de les suivre pour pénétrer dans le pays. Mon interprète albanais et moi attendions notre tour dans la file de voitures pleines à craquer de bagages et de familles kosovares en exil, pressées de retrouver leur pays perdu.

Un jeune soldat allemand était posté à la frontière pour vérifier l’identité des entrants. Il avait un casque rond, une bouille d’enfant. Il nous a fait un salut militaire et a jeté un coup d’œil à l’intérieur. « Ausweis ! Passport, bitte ! » a-t-il demandé avec un grand sourire, l’air presque timide. Mon interprète était terrorisé. Ce n’était pas le jeune homme en uniforme qui l’impressionnait, mais la perspective des miliciens et derniers soldats serbes en vadrouille, ses ennemis, qu’il redoutait de croiser de l’autre côté. Pour moi, c’était l’inverse. La vue de cet homme au casque rond me plongeait dans une perplexité telle que j’en oubliais les milices. Un militaire allemand qui vous sourit et vous demande votre Ausweis en ajoutant « s’il vous plaît », quand on a été bercé par les récits familiaux de la Seconde Guerre mondiale, par les images gravées de la Wehrmacht et la mythologie des films de guerre, c’était stupéfiant. Au-delà de ce jour de fête qui marquait la fin des guerres yougoslaves, j’avais le sentiment d’assister à un moment inouï de l’histoire européenne. Les Allemands avaient déjà commencé à émerger de la culpabilité du nazisme qu’ils traînaient depuis un demi-siècle. Celui qui exerçait alors le pouvoir à la tête du gouvernement, Gerhard Schröder, né en 1944, était le premier chancelier à n’avoir pas connu la Seconde Guerre mondiale. Mais là, déjà, ce 13 juin 1999, une page se fermait pour de bon, une autre s’ouvrait. Des Allemands dans l’uniforme de la Bundeswehr étaient acclamés en libérateurs. Des enfants couraient après les tanks et agitaient des drapeaux allemands en poussant des cris de joie. J’ai compris ce jour-là que le xxe siècle était terminé, que l’Europe qui se construisait pouvait l’emporter sur les guerres déclarées au nom du nationalisme et du racisme et qui couvent toujours. Plus tard, j’ai découvert l’Allemagne, sa reconstruction politique exemplaire, son Bundestag avec sa coupole tout en verre sur les ruines du Reichstag, sa transparence démocratique, la solidité de ses institutions, son sens civique. Mais mon admiration pour ce pays a commencé là, sur la route de Pristina. Et je n’allais pas tarder à découvrir que la première chancelière née après la guerre, Angela Merkel allait donner son incarnation et son visage à cette nouvelle Allemagne, au point de devenir la « Mutti » (Maman) de son pays et la « Angie » de son parti, accueillie comme une star de rock sur un air des Rolling Stones.

Le jour du soldat allemand à la bouille d’enfant, Angela Merkel n’était pas dans mon champ de vision. À l’exception d’un petit clan extrêmement restreint, personne ne savait qu’elle mijotait le meurtre politique de son mentor, le chancelier Helmut Kohl, et la guerre libératrice des soldats allemands n’était pas sa préoccupation du moment. Quelques mois après le 22 décembre 1999, elle allait réaliser son premier coup de génie machiavélique en signant une tribune fameuse dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung, pour achever le règne de Kohl et prendre sa place à la présidence du grand parti chrétien-démocrate, la CDU. Cinq ans plus tard, elle était élue chancelière, la première femme à ce poste, la première venue de l’autre côté du rideau de fer. Elle arrivait d’un monde enfoui, l’ancienne République démocratique allemande condamnée à la double peine du nazisme et du communisme. Elle arrivait de cette moitié totalitaire de l’Europe que l’autre avait laissé tomber après Yalta. Elle s’apprêtait à diriger ce pays réunifié qui n’avait alors que quinze ans d’existence, l’actuelle Allemagne fédérale. Elle allait devenir la seule grande dirigeante d’une grande puissance démocratique, dans les sommets du G8 ou du G20, à ne pas être née dans le confort de la démocratie mais dans une dictature, sous contrôle soviétique.

Angela Merkel va me manquer et ce n’est pas par mélancolie. De tous les dirigeants majeurs des grands pays occidentaux, elle est la seule à avoir connu cet autre monde géographique, politique, psychologique : l’Est de l’Europe, le mauvais côté du Mur, l’expérience intime de la dictature et du totalitarisme. La seule parmi eux à pouvoir parler de démocratie et de liberté en ayant vécu dans sa chair ce qu’en être privé veut dire. Elle est une femme dans un milieu d’hommes, une fille de pasteur dans un milieu de catholiques, une divorcée dans un milieu de conservateurs, une Ossie (une Allemande de l’Est) dans un milieu d’Occidentaux. Elle vient de l’Est, elle vient d’ailleurs. Ce qui était une faiblesse est devenu une force et fait sa profondeur : aucun des homologues étrangers qu’elle a vus défiler, de George W. Bush à Joe Biden, de Tony Blair à Boris Johnson, de Jacques Chirac à Emmanuel Macron, ne sait comme elle ce que la liberté veut dire, n’ayant jamais connu autre chose. Il n’y a qu’elle, à l’Ouest, pour en mesurer le prix. Václav Havel, pourvu d’une sagesse et d’un courage plus impressionnants encore, avait certes assuré la transition d’un pays de l’Est, l’ancienne Tchécoslovaquie, vers l’Europe libre. Mais Angela Merkel est la seule à diriger une grande et vieille puissance occidentale – la première en Europe, la quatrième dans le monde – tout en ayant passé au moins la moitié de sa vie – jusqu’à l’âge de 35 ans – de l’autre côté des barbelés. Pour Tony Blair, l’ancien Premier ministre britannique qui l’a fréquentée dans les Conseils européens et en tête-à-tête pendant deux ans, entre 2005 et 2007, cette personnalité inclassable ne s’expliquait pas par les clivages politiques habituels mais par le fait qu’elle a connu deux systèmes : « Elle était plus centriste que conservatrice. Politiquement, nous n’étions pas si dissemblables. Ce qui nous différenciait fondamentalement, c’était une question de provenance : son passé à l’Est. »

Angela Merkel va me manquer parce qu’elle est absolument différente. En seize ans à la tête de la première puissance économique européenne, le pouvoir n’a jamais eu raison de ses principes et de sa personnalité. Elle n’a pas changé. L’argent au-delà du nécessaire lui est égal, le luxe l’ennuie franchement, l’arrogance et la vantardise lui sont étrangères, comme avant. La maison d’hôtes perdue dans la campagne où elle se rend chaque année pour assister au festival de Bayreuth est aux antipodes des palaces à spas et piscines où barbotent les grands de ce monde. Elle parle d’égal à égal avec les collaborateurs qui travaillent les dossiers, s’intéresse à eux autant qu’aux chefs d’État et de gouvernement qui ne font pas toujours preuve de la même modestie. Elle persiste à refuser les demandes pressantes d’interviews de la part des plus grands médias internationaux. Sa voiture de fonction s’arrête aux feux rouges comme tout le monde. La stabilité qui caractérise sa politique est à l’image de sa propre constance et semble avoir déteint sur chacun des membres de son équipe rapprochée, tous aussi discrets qu’elle, et dont elle ne s’est jamais séparée. Elle garde sa vie privée pour elle, ne met pas en scène son image, ne recherche pas la notoriété, rechigne à s’exposer et ne se vante d’aucun exploit. Seize ans de pouvoir et l’humilité intacte. S’il fallait lui chercher un équivalent dans le monde, seule une dirigeante tout aussi atypique pourrait lui faire écho : la reine d’Angleterre – dont la fonction de gouverneur suprême de l’Église anglicane ajoute quelques similitudes lointaines avec la fille de pasteur devenue chancelière. Seule Élisabeth II, encore plus économe en interviews et interventions publiques, aurait pu donner une réponse semblable à celle que fit Angela Merkel lors d’une réunion dans sa circonscription du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, à Stralsund : « Que voulez-vous que les livres d’histoire retiennent de vous dans cinquante ans ? » avait demandé un participant. La chancelière s’était contentée de cette phrase étonnante : « Elle n’a pas ménagé sa peine. »

On a pris l’habitude de la réduire à ses origines de l’Est alors que cette Allemande aux racines polonaises est à la fois de l’Est et du Nord. Elle est une enfant de la Baltique où elle est née en juillet 1954 à Hambourg, côté Ouest, et une élue de la Baltique où elle est revenue en décembre 1990 comme députée de Stralsund, côté Est, après une jeunesse dans la campagne du Brandebourg. Elle est aussi une protestante, dans une dictature communiste où la religion est perçue comme ennemie du régime et opium du peuple. Cela fait beaucoup de raisons de se méfier en famille. De l’Est, Angela Merkel a appris la prudence. Du Nord, elle a hérité l’austérité. De son père pasteur et de son éducation chrétienne en milieu hostile, elle a compris la nécessité des petits arrangements, des compromis, des doubles jeux, l’art de tracer son chemin sans se faire remarquer. De sa naissance après la guerre, presque dix ans après la chute d’Hitler, et dans une République démocratique allemande passée sous tutelle de l’Union soviétique, elle a acquis une attitude plus décomplexée vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale. De sa jeunesse passée à côté d’un centre de handicapés, ses camarades de jeu, elle a appris à respecter l’humain dans toute sa différence. De sa formation scientifique, enfin, elle a acquis une puissance et une froideur d’analyse dont ne peut se targuer aucun de ses homologues mondiaux. Femme, physicienne, protestante, de l’Est, du Nord et sans expérience politique, An...