![]()

LIVRE I

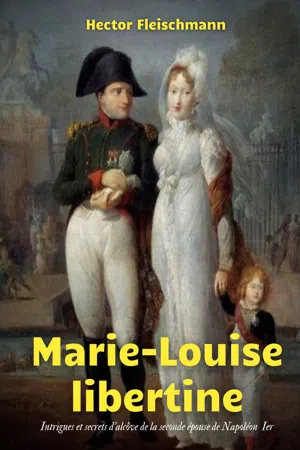

La Femme de César

![]()

I

L’ORGUEIL DE LA SURVIE DYNASTIQUE

Dès que Joséphine est reconnue stérile, que l’Empereur est certain que ce n’est point par elle que sa postérité sera maîtresse de l’avenir, l’idée du divorce prend racine, grandit et devient irrévocable. En 1807, c’est chose arrêtée. Les guerres, les circonstances, tout cela conspire à en retarder l’exécution, mais peu importe. L’Empereur divorcera.

Dix-huit princesses sont offertes à son choix. Avec leurs filiations, âges et religions, elles sont portées sur un tableau en tête duquel figure Marie-Louise, archiduchesse d’Autriche, âgée de seize ans. Il en est de plus jeunes, Anne-Paulowna, par exemple, sœur de l’Empereur de Russie, âgée de douze ans et onze mois, et Marie-Amélie-Frédérique-Augusta, nièce du Roi de Saxe, qui a, à peine, atteint ses treize ans et huit mois. Toutes les maisons souveraines figurent là, la Bavière avec l’Espagne, le Portugal et la Russie, les quatre Saxe, le Danemark, et, perdue parmi elles, la maison princière d’Anhalt-Dessau1.

Dans tout cela, dans cette corbeille de jeunesses roses et blanches, qui choisir ? Sans doute, il ne saurait être question ici d’affaires de cœur. L’intérêt seul du grand Empire doit régler le choix de l’Empereur. Sans cela, n’est-il point en France, même, de familles dignes de fournir au trône l’épouse souveraine ? A l’heure où il est le maître du destin de dix monarchies, la question ne se pose point pour Napoléon. Il aspire plus haut qu’à une médiocre union. Celle de la veuve Beauharnais a donné des fruits trop amers. Il se sent donc instinctivement, et par une tare de son génie miraculeux, porté vers les noblesses de haute lignée, les noblesses dynastiques étrangères, puisque, cette alliance, ainsi que le dit Méneval, doit calmer l’« inquiétude des puissances » effrayées par la propagande révolutionnaire, et qu’elle sera le « gage d’une paix durable2 ». Napoléon, en cet instant, semble donc oublier qu’il est, vivant et puissant, cette propagande même, qu’Empereur sacré par le Pape, il ne demeure pas moins l’Empereur de la Révolution rentrée dans ses voies naturelles, canalisée, disciplinée. Il va, pendant quatre ans, tenter l’expérience, la redoutable et funeste expérience de la noblesse.

Trop tard — et ce sera 1814, et ce sera 1815 — il reviendra à ce peuple dont il est sorti, aux couches révolutionnaires dont il tient sa puissance et dont il est l’expression. Pour le présent, il va à ces familles, qu’il trouve de « belle race », ainsi qu’il le dit à Larrey, et qui se sont montrées souvent si lamentablement plates devant lui3. « Il se laissa glisser à cette illusion fatale, que, par la puissance, on peut suppléer à l’inégalité de la naissance4. » Mieux encore, cette illusion, il la veut tangible, imposée, acceptée, naturelle pour tous. Depuis le sacre, il n’est plus d’étonnements pour la France.

Puisque le mariage doit constituer en même temps une alliance politique, c’est vers celle-là qui lui semble la meilleure pour l’Empire qu’il se tourne. A vrai dire, il n’en est que deux pour son choix : celle de la Russie et celle de l’Autriche. C’est pour la première qu’opinent les conseils extraordinaires qu’il a réuni pour en discuter5. Les raisons de cette unanimité sont certainement diverses et contradictoires. Pour l’Empereur, l’alliance avec la Russie constituait assurément l’équilibre de sa puissance. A l’Occident, lui ; à l’Orient, le tzar ; entre eux, l’Europe, quasi-vasale de leur double souveraineté. Pour les ministres, Cambacérès entre autres, le mariage russe paraissait un gage de paix prudente. « Nous aurons inévitablement la guerre, disait-il, avec le souverain dont nous n’aurons pas épousé la fille ou la sœur, et la guerre avec l’Autriche m’effrayerait moins qu’avec la Russie6. » Dans ces paroles, la part de devination égalait la part de justesse pratique. « Un système d’alliance, écrit M. Frédéric Masson, si resserré qu’on l’imagine par les liens de famille, est mort-né s’il n’a pas pour base les intérêts propres et permanents des nations associées7. » Dans le principe de la politique napoléonienne, l’intérêt de la Russie était évident et n’échappait point à l’œil de l’Empereur. Et, approuvé dans son dessein, par les lucides intelligences de ses conseils extraordinaires, il donna ordre, à Caulaincourt, son ambassadeur à Pétersbourg, de commencer la « causerie ».

Le duc de Vicence, négociateur du mariage russe.

On y attendait, au surplus, des ouvertures. A Erfurth, Alexandre n’avait-il pas parlé en ce sens à Napoléon8 ? De cette alliance n’y avait-on pas discuté les préliminaires ? La condition tacite du tzar n’avait-elle pas été, autant qu’on peut le deviner à travers les réticences et les contradictions, la renonciation de Napoléon aux affaires de Pologne ? On peut le croire, à la réponse de l’Empereur, le 3 août 1809, à la députation de Galicie : « Vous sentez que le rétablissement de Pologne dans ce moment-ci est impossible pour la France... Je ne veux pas faire la guerre à la Russie9. » Les jalons ainsi posés, la besogne était simplifiée à Caulaincourt.

La marche à suivre lui fut nettement et sommairement indiquée. « Dans toutes vos combinaisons, partez du principe que ce sont des enfants qu’on veut », lui écrivait Champagny, le 13 décembre 180910, au moment où la nouvelle du mariage de Napoléon avec une princesse russe commençait à filtrer dans le public11. C’était là la confirmation des instructions données, moins d’un mois auparavant, le 22 novembre : « Il vous restera à nous faire connaître les qualités de la jeune princesse, et surtout l’époque où elle peut être mère, car dans les calculs actuels, six mois de différence sont un objet12. » Ainsi, par les dépêches de Champagny, se confirment les causes premières du divorce impérial.

Caulaincourt exécuta à la lettre ces instructions et procéda à une enquête attentive sur la future fiancée. De la grande-duchesse Anne, le prince de Schwarzenberg13 faisait le portrait le plus flatteur. « Elle n’a pas quinze ans, disait-il, n’est point formée et est encore très petite, mais elle annonce devoir être un jour jolie... la forme de son visage n’a rien de l’air kalmouk de la famille14. » Les renseignements de Caulaincourt, naturellement, sont plus précis et abondants. Le 5 janvier 1810, il écrit à Champagny une longue dépêche où il dit de la grande duchesse :

V.E. sait par l’Almanach de la cour que Mme la grande-duchesse Anne n’entre dans sa seizième année que demain, 7 janvier. C’est exact. Elle est grande pour son âge, et plus précoce qu’on ne l’est ordinairement ici ; car, au dire des gens qui vont à la cour de sa mère, elle est formée depuis cinq mois ; sa taille, sa poitrine, tout l’annonce aussi. Elle est grande pour son âge, elle a de beaux yeux, une physionomie douce, un extérieur prévenant et agréable, sans être belle, et un regard plein de bonté. Son caractère est calme, on la dit fort douce, on vante plus sa bonté que son esprit. Elle diffère entièrement, sous ce rapport, de sa sœur, qui passait pour impérieuse et décidée15. Comme toutes les grandes-duchesses, elle est bien élevée, instruite, elle a déjà le maintien d’une princesse et le ton et l’aplomb nécessaire pour tenir sa cour16.

Ces détails s’étaient, vraisemblablement, fait trop longtemps attendre, car, parallèlement à Caulaincourt, Savary, cet « admirable chef de gendarmerie17 » menait une enquête trop peu discrète à Paris. Venu aux renseignements chez Labinski, le consul général de Russie, à Paris18, il avait laissé deviner son jeu. Le consul en écrivit à Pétersbourg. « L’Empereur, mande Caulaincourt à Champagny, le 15 janvier 1810, l’Empereur m’a dit que M. le duc de Rovigo avait été faire une visite à Labinski, chez qui, ajoute-t-on, il n’allai...