![]()

Partie 1

Dans l’atelier : de la Belle Époque aux Trente Glorieuses

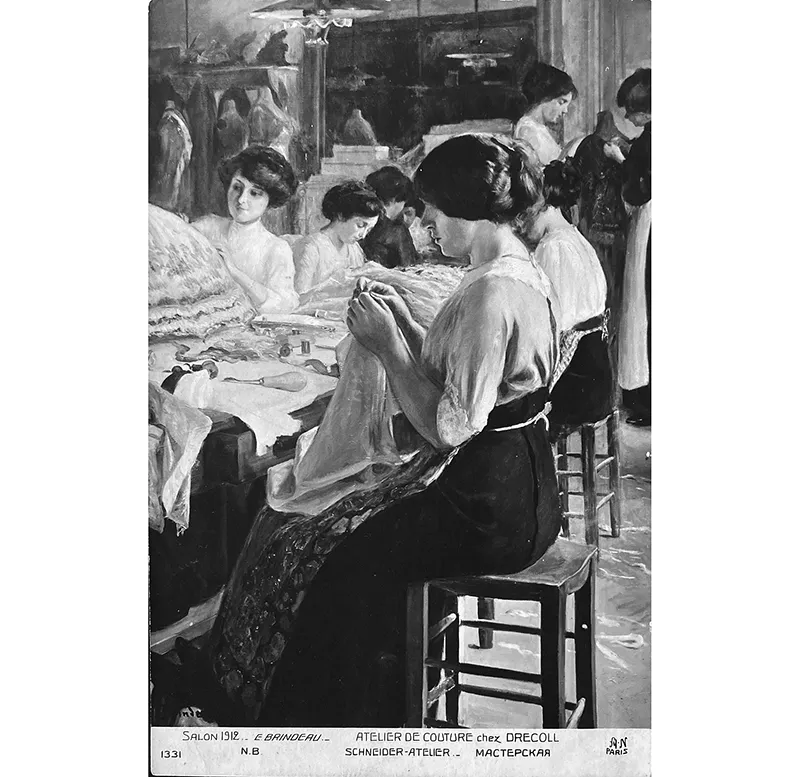

Illustration 1. Atelier de couture chez Drecoll, E. Brindeau (Louis Édouard Paul Brindeau de Jarny ; 1867-1943).

Source : Salon 1912, Schneider-Atelier, collection privée.

![]()

Chapitre 1

Paris, berceau de la couture sur mesure et écrin des maisons de mode

Dans l’historiographie de la mode française, l’idée de Paris comme capitale mondiale de la mode est généralement admise{48}. Si de récents travaux appellent de leurs vœux un changement de focale dans la manière dont la mode est étudiée – on pense notamment aux travaux s’inscrivant dans les post-colonial studies, déplaçant le regard des chercheurs et des lecteurs au-delà de l’Occident et de la mode occidentale{49} –, il n’en reste pas moins que depuis des siècles Paris est, dans l’imaginaire, mais aussi dans les comptes de résultat des maisons et groupes de luxe, la capitale de la couture et du luxe.

Paris, berceau de la mode depuis le xviie siècle

Dès la fin du xviie siècle, la mode se développe à Paris, et dans le même temps renforce la réputation artistique et culturelle de la capitale{50}. À cette époque, Louis XIV (1638-1715) prend la mesure, avec son contrôleur général des finances, Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), du fort potentiel artisanal et commercial de l’industrie textile et vestimentaire française. Terreau fertile, l’artisanat, qui contribue à la magnificence des tenues de la cour, est implanté un peu partout en France{51}. On trouve notamment les chapeliers à Paris dès le xive siècle, les ouvriers du lin en Bretagne dès le xve siècle, les soyeux à Lyon et les rubaniers à Saint-Étienne dès le xvie siècle, les gantiers à Grenoble à partir du début du xviie siècle, les dentelliers à Valenciennes à la fin du xviie siècle, les tisseurs de paille à Nancy. La richesse et la diversité de l’artisanat français, des plumassiers aux soyeux en passant par les orfèvres, apparaissent au roi et à son ministre comme un moyen d’asseoir le rayonnement de la cour sur le plan national et international. Ils en calculent dans le même temps le potentiel commercial{52}. L’artisanat textile et vestimentaire leur apparaît comme une arme diplomatique, comme un outil de soft power avant l’heure. C’est pourquoi Colbert, qui aurait déclaré « La mode est à la France ce que les mines d’or du Pérou sont à l’Espagne{53} », met en place une politique de protection et de promotion des produits français en imposant des articles français à la cour tout en votant des lois contre l’importation de produits étrangers. Parallèlement, il invite des artisans à venir travailler en France dans des manufactures nouvellement créées. Ainsi, pour l’historien Daniel Roche, Paris est déjà au xviiie siècle « La Mecque de la mode », « le lieu de production le plus renommé en Europe pour la fabrication de vêtements [...]{54} ».

Apprêteurs, tailleurs, couturiers, doubletiers... À cette époque, plusieurs communautés d’ouvriers constituent la main-d’œuvre de l’industrie textile et vestimentaire, mais seul le maître tailleur est en charge de la coupe des vêtements pour les hommes et les femmes. Ce n’est qu’en 1675 que Louis XIV autorise les couturières à former un corps différent de celui des tailleurs, même si ces derniers conservent la fabrique du « corps de robe » ou corsage jusqu’en 1781{55}. Au xviiie siècle, la mode française, qui connaît ses heures de gloire, mais aussi ses excès à Versailles, se structure autour du corps de métier des marchandes de modes, fondé en 1776. Considérées comme les ancêtres des grands couturiers, les marchandes de modes ne créent pas de vêtements à proprement parler, mais vendent ce qui peut embellir une tenue. Renforçant l’aura créative de Paris, les marchandes de modes orientent les choix vestimentaires des clientes, en leur proposant d’ajouter à leurs robes des rubans, des fleurs ou des dentelles, de varier les petits détails et de jouer sur les accessoires pour être vues et reconnues. La marchande de modes incite à l’ornementation des tenues et au renouvellement permanent des « nouveautés ». La plus célèbre d’entre elles, Rose Bertin, devient la marchande de modes attitrée de Marie-Antoinette, obtenant même le surnom de ministre des Modes{56}. Parallèlement, l’ouverture de boutiques près du Louvre et de la rue Saint-Honoré – où Rose Bertin ouvre son propre magasin, Au Grand Mongol (1770) – renforce l’écosystème naissant de la mode parisienne{57}. Enfin, le développement des médias de mode – des poupées habillées à l’effigie des modes de la cour de France envoyées dans les cours européennes aux premiers journaux de mode tels que Le Cabinet des modes devenu ensuite Le Magasin des modes nouvelles françaises et anglaises puis Journal de la mode et du goût (1785-1793) ou encore Le Journal des Dames et des Modes (1797-1839) – contribue largement à renforcer le rayonnement de la mode parisienne.

Au xixe siècle, les révolutions industrielles ne sont pas étrangères au développement tant quantitatif que qualitatif de la mode en France. À Paris, l’offre en produits vestimentaires se densifie, touchant un nombre toujours plus important de clients de première ou de seconde main. Au même moment, le rôle de marqueur social de la mode se renforce. Dans Théorie de la classe de loisirs, écrit en 1899, l’économiste et sociologue américain Thorstein Veblen (1857-1929) forge l’expression de « consommation et de loisirs ostentatoires » pour signifier que les individus consomment des biens non pas pour eux-mêmes, mais pour marquer leur appartenance à une certaine classe sociale. La mode s’inscrit selon lui dans cette consommation sociale : « Nos vêtements sont toujours en évidence et fournissent une indication sur notre position pécuniaire, à tout observateur et au premier coup d’œil{58} », écrit-il. Une des fonctions de la mode est, selon lui, de donner une preuve de « notre capacité de paiement », de notre « dignité sociale ». La classe sociale qui peut s’adonner au shopping de mode – le terme apparaît dès 1804 – est celle qui est dite « classe de loisirs », qui n’a pas besoin de travailler pour vivre. Veblen explique : « Ainsi nos vêtements ne doivent pas se borner à coûter cher, mais exposer clairement à tout observateur que nous n’employons nullement nos bras à produire quoi que ce soit. » Contemporain de Veblen, le sociologue allemand Georg Simmel (1858-1918) soutient des idées similaires dans La Philosophie de la mode paru en 1905. Selon lui, la mode est un phénomène indissociablement lié à la pensée d’une hiérarchie sociale, un « produit de la division en classes » qui rassemble les individus d’un même groupe tout en excluant ceux des groupes inférieurs. Simmel met en évidence les principes d’imitation et de différenciation pour expliquer la diffusion de la mode dans la société. Selon lui, une fois diffusée par la classe de l’élite dans l’ensemble du corps social, la mode est imitée par les catégories sociales inférieures. À ce moment-là, les classes supérieures décident d’adopter une nouvelle mode pour maintenir leur différenciation{59}.

Paris, capitale du xixe siècle

À la fin du xixe siècle, le baron Haussmann (1809-1891), préfet de la Seine de Napoléon III, entreprend de transformer Paris. La Presse explique que ce projet de rénovation urbanistique et architectural est intimement lié à celui du statut de Paris comme capitale de mode. Évoquant le projet de construire un nouveau magasin, le journal La Presse écrit que le projet urbanistique et architectural est alors de faire de Paris « une véritable ville de l’habillement » : « Cette ville, cette capitale de la mode, avec ses rues vitrées chauffées en hiver, ventilées en été, serait divisée en autant de quartiers qu’il y a de spécialités, parfaitement distinctes, dans les nouveautés de l’habillement{60}. »

Dans la même période, Paris s’affirme également médiatiquement comme « capitale de mode ». On trouve les premières occurrences de cette désignation dans la presse et la littérature : en 1836, dans le Journal des coiffeurs, par exemple, mais aussi dans Voyage dans l’Italie, de Jean-Claude Fulchiron en 1858{61}, et dans l’Encyclopédie populaire d’Isidore Mullois en 1856. L’expression, que l’on retrouve aussi dans les guides de voyage et de shopping à destination des clientes étrangères, devient au même moment un argument touristique de poids. Dans les années 1930, Walter Benjamin, qui décrit Paris comme la « capitale du xixe siècle », précise que Paris s’est imposée « comme la capitale du luxe et de la mode{62} ». Contemporain de la fin du xixe siècle, Georg Simmel souligne dans son ouvrage l’importance de Paris comme lieu de création et de diffusion de la mode : « Le seul but [de la capitale] est d’imposer son influence à travers le monde. C’est à Paris que l’on voit la plus grande friction et la plus intense conciliation entre ces forces dont la tension crée la mode{63}. »

Les Parisiennes, symboles de féminité et d’élégance, deviennent une figure nationale, un trope puissant évoluant entre mythe et réalité, qu’écrivains, artistes, publicitaires et éditeurs exportent comme modèle{64}. On les trouve décrites, dès le xviiie siècle, sous la plume de Jean-Jacques Rousseau dans Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761), de Nicolas Edme Restif de La Bretonne dans Les Parisiennes (1787) et de Louis-Sébastien Mercier dans Le Tableau de Paris (1781). Au xixe siècle, la Parisienne prend le pas sur les Parisiennes, le singulier se substituant au pluriel, alors même que Paris devient une « métonymie de la France{65} ». Les peintres en font régulièrement le sujet de leurs œuvres, que ce soit Auguste Renoir en 1874, Édouard Manet en 1875, ou encore James Tissot et Jean Béraud.

Naissance et âges d’or de la couture sur mesure

Au milieu du xixe siècle, le statut de Paris comme « capitale de mode » se renforce encore avec la création du système de la couture par le couturier anglais Charles Frederick Worth{66}. Ce dernier, qui ouvre sa maison au 7, rue de la Paix en 1858, s’inscrit dans le droit fil des marchandes de modes tout en allant plus loin dans le rôle qu’il s’assigne dans la création vestimentaire. Le couturier n’est plus un artisan qui satisfait les désirs de ses clientes en créant d’après leurs souhaits et demandes, mais s’affirme comme un créateur qui propose tandis que les clientes disposent. Il invente des vêtements sur-mesure, décide, impose sa vision de la mode. C’est également lui qui a le premier l’idée de faire défiler ses nouveaux modèles sur des mannequins vivants pour donner de la vie et de la profondeur à ses vêtements, mais aussi le premier à énoncer le principe de saisonnalité dans la mode.

Succèdent à Charles Frederick Worth d’autres figures de couturiers et couturières telles que Jeanne Paquin, Paul Poiret, Jeanne Lanvin, Gabrielle Chanel dite Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet et Jean Patou, qui contribuent à l’essor tant qualitatif que quantitatif de la mode parisienne. Ces maisons innovent sur le plan stylistique – Chanel crée des tailleurs en jersey et renouvelle le confort vestimentaire ; Lanvin lance la robe de style ; Schiaparelli impose ses sweaters en trompe-l’œil tandis que Vionnet invente la coupe en biais. Ces maisons développent aussi leur flair commercial et différents départements (enfant, jeune fille, sports, parfums...), anticipant une segmentation de la clientèle de la mode qui ira en s’accroissant. Toutes ont l’ambition d’être connues internationalement et multiplient les collaborations avec des grands magasins et des magazines américains pour se faire connaître. Dès 1920, la mode se hisse déjà au deuxième rang des industries exportatrices françaises{67}.

L’effervescence au sein des maisons de couture n’a d’égale que celle qui agit au sein des grands magasins parisiens qui, à leur tour, contribuent au rayonnement de la mode parisienne. Lieux de commercialisation et de consommation de la mode, ils deviennent des lieux centraux de la capitale. Le Bon Marché (1838), le Printemps (1865) et les Galeries Lafayette (1894) façonnent une nouvelle forme de consommation, et leur offre, tout comme leur organisation et leur fonctionnement, attisent l’intérêt des écrivains et journalistes. Dans Au bonheur des dames, Émile Zola décrit le Bon Marché comme une « ruche », un « monstre », un « ogre des contes » ou encore un « temple élevé à la folie dépensière de la mode{68} ». Ces grands magasins, qui s’adressent en priorité à la classe moyenne, vendent des vêtements de confection. Correspondants à la « fabrication en grandes masses et par avance, en vue d’acheteuses inconnues qui tâcheront de découvrir leur “taille” dans le stock marchand de nouveautés{69} », les vêtements confectionnés sont les ancêtres de nos habits produits en série que l’on désigne sous le terme de prêt-à-porter après la Seconde Guerre mondiale{70}. Ils contribuent largement à une démocratisation de l’accès à la mode dès le début du xxe siècle. Leur commercialisation profite aussi de la création de magasins à prix uniques tels que Prisunic, inauguré par le Printemps en décembre 1931, et Monoprix, ouvert par les Galeries Lafayette en janvier 1932, qui s’adressent à une clientèle moins aisée que celle des grands magasins, et qui de fait élargissent l’éventail de l’offre vestimentaire.

Paris ne serait pas devenu...