![]()

Troisième partie

La démarche GIMSI® pour un nouveau tableau de bord

![]()

Étape 1

1 – Environnement de l’entreprise

2 – Identification de l’entreprise

3 – Définition des objectifs

4 – Construction du tableau de bord

5 – Choix des indicateurs

6 – Collecte d’informations

7 – Système de tableau de bord

8 – Choix du progiciel

9 – Intégration et déploiement de la solution

10 – Audit du système

Objectifs

Au cours de cette étape, nous allons identifier l’entreprise en termes de marché, de stratégie et de management.

Nous pourrons alors :

Définir la portée et le périmètre de l’étude ;

Mesurer l’engagement de la direction et la participation du personnel ;

L’entreprise et son marché

Le système de tableau de bord est un instrument de compétitivité et sa conception doit s’inscrire étroitement dans le contexte de l’entreprise.

Dès la première étape, il est important de connaître le positionnement de l’entreprise en termes de marché, non pas en qualité de juge et de conseil, ce n’est pas notre tâche, mais pour en identifier la complexité. Ce premier stade de l’étude facilitera grandement la compréhension de la stratégie mise en place par l’entreprise et éclairera les attentes non formulées du projet, car souvent non formulables.

La complexité du marché n’est pas uniquement liée à la taille de la cible. Ce n’est pas parce qu’une entreprise a de nombreux clients, même s’ils sont de nature différente, que son marché est nécessairement complexe. A contrario, ce n’est pas parce qu’une entreprise a peu de clients et peu de concurrence que son marché peut être qualifié de « simple ». L’avionneur Airbus a relativement peu de clients, les grandes compagnies susceptibles d’acheter les avions neufs ne sont pas nombreuses, même si on ajoute les grands « Brokers » de la vente en leasing. En termes de concurrence, on n’en identifie plus qu’un seul important : Boeing. Pourtant, chacun sait que le contexte économique du constructeur aéronautique est infiniment complexe !

Si, en effet, viser une large cible force à l’appréhension d’un degré de complexité supérieur, choisir un marché étroit n’est pas toujours associé à une recherche de simplicité.

La complexité du marché

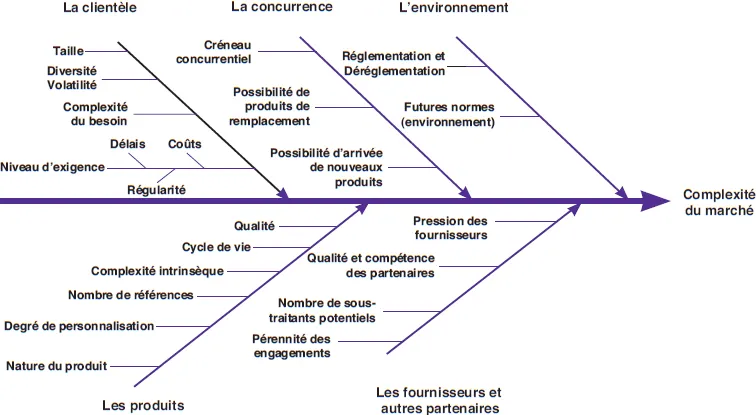

Figure 3.1. La complexité du marché

Ce schéma causes-effets résume les principaux critères définissant la complexité du marché de l’entreprise. Il ne fait vœu ni d’exhaustivité ni d’universalité. Selon les cas, il sera personnalisé et complété avec les paramètres sectoriels spécifiques du marché de l’entreprise analysée. Reprenons chacun des points.

La clientèle

Le nombre de clients.

La diversité de la clientèle :

– en taille (petites entreprises et grands comptes) ;

– en nature (particulier et professionnel) ;

– en secteur (grande distribution, industrie, tertiaire…).

Le niveau d’exigence en termes de délais, de coûts et de régularité (flux tendus par exemple).

La concurrence

Créneau concurrentiel : existe-t-il déjà de nombreux concurrents ?

Possibilité de produit de remplacement : l’entreprise pourra-t-elle un jour être confrontée à une concurrence proposant un nouveau produit remplaçant les produits ou services proposés ou « Comment l’invention de la fermeture Éclair a bousculé l’industrie du bouton… ». Plus sérieusement, prenons l’exemple de la fabrication de petits composants par injection caoutchouc qui tend à être remplacée par l’injection plastique, un procédé permettant des cadences plus rapides et l’obtention de produits finis directement en sortie de presse. Ce procédé permet d’obtenir de plus grandes quantités pour un coût inférieur, à délai réduit et à qualité équivalente, voire supérieure. Une entreprise équipée pour le caoutchouc ne peut se convertir du jour au lendemain à l’injection plastique.

Possibilité d’arrivée de nouveaux concurrents. Certaines entreprises ont la capacité exceptionnelle de fermer un marché. Bic, par exemple, avec un bon usage de courbes d’expériences, a su verrouiller par des prix bas son marché. En d’autres termes, un challenger aura beaucoup de difficultés à se présenter sur le même créneau, les prix des produits proposés sur le marché sont trop bas pour démarrer l’activité. D’autres entreprises n’ont pas cette chance et sont à la merci de nouveaux concurrents.

Les produits

Nature : quelle est la nature des produits proposés – des produits simples ou des services complexes ?

Qualité : quel est le niveau de qualité nécessaire ?

Cycle de vie : quelle est la durée de vie des produits ? L’entreprise doit-elle proposer en permanence de nouveaux produits et fonctionner avec un cycle de conception en continu à un rythme soutenu ? L’industrie informatique travaille ainsi aujourd’hui.

Complexité intrinsèque : quelle est la complexité du produit et de son processus de fabrication ? S’agit-il de produits simples bénéficiant d’une fabrication en mode continu ou de produits très complexes à fabrication unitaire ou presque (pensons à Airbus) ?

Nombre de références : la complexité est aussi liée au nombre de références au catalogue.

Degré de personnalisation : autrement dit, quel est le degré de standardisation des produits proposés ?

Fournisseurs et partenaires

Pression des fournisseurs.

Qualité et compétence des partenaires : est-il aisé de trouver des partenaires et sous-traitants compétents, en mesure d’assurer la tétrade – délais, coûts, qualité, régularité ?

Pérennité des engagements : inclut la durée des contrats, la périodicité de révision, la fréquence des dénonciations et la santé des partenaires.

À la lecture du schéma 3.1, l’architecte des systèmes appréhende dans toute sa dimension la complexité de l’environnement d’évolution de l’entreprise.

Ressources et politique de l’entreprise

Quel est le niveau d’équipement de l’entreprise ?

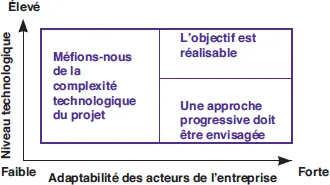

Le système de tableau de bord met en application des produits de haute technologie. Nous étudierons la capacité de l’entreprise à intégrer un nouvel équipement technologique. Il ne faut pas que ce point devienne un handicap générateur de rejet de l’ensemble du système. En fait, le constat est relativement simple, la capacité d’intégration est directement proportionnelle au degré de familiarisation de l’entreprise avec la technologie informatique.

Lorsque nous parlons de familiarisation, il faut aller plus loin qu’une simple évaluation de l’équipement technologique en place. Une entreprise familiarisée avec les systèmes d’information est une entreprise qui a su généraliser et banaliser la technologie auprès des utilisateurs et nous mesurerons les réactions de ces derniers. L’utilisation de la technologie est-elle vécue comme une contrainte – et les utilisateurs risquent de se placer sur la défensive à l’annonce d’un nouveau projet –, ou au contraire est-elle perçue comme une composante facilitant leurs tâches ? Dans ce cas, les utilisateurs seront plus réceptifs à la mise en place d’un nouvel outil.

Qui sont les acteurs de l’entreprise ?

La complexité du projet à mettre en place sera dépendante du niveau culturel global de l’entreprise. Il ne faut pas se cacher les yeux. Il est inutile de chercher à implanter une complexité qui ne peut être « digérée » par l’entreprise. On ne révolutionne pas une entreprise archaïque du jour au lendemain.

Par ailleurs, le sous-équipement n’est pas nécessairement un point négatif. Lorsque l’entreprise adopte une politique dynamique de remise à niveau et entreprend des actions de formation, et si les acteurs sont motivés et réceptifs à la nouveauté, le projet pourra s’intégrer dans un processus de complexité croissante et maîtrisée.

Allons encore un peu plus loin.

Figure 3.2. La complexité du projet

Quelle est la politique interne de l’entreprise ?

Le management

Le système de tableaux de bord est un système d’aide à la prise de décision. Pour mesurer le processus de prise de décision et bâtir le système le plus en adéquation avec l’entreprise, il est important de s’intéresser au type de management en vigueur.

Blake et Mouton, se fondant sur les travaux de Kurt Lewin, ont bien résumé...