- 336 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

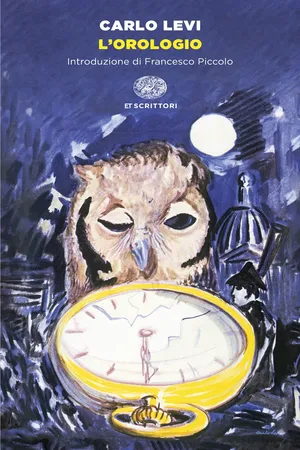

L'Orologio

Informazioni su questo libro

Un libro importante nella storia della letteratura italiana, di immensa qualità letteraria, con una scrittura potente e inedita.

Francesco Piccolo

Un orologio che si rompe dà l'avvio alla storia di tre giorni e tre notti nel novembre del '45, che segneranno una svolta epocale per l'Italia. La fine del governo resistenziale di Ferruccio Parri, l'inizio della crisi dei partiti liberale e azionista, l'avvento al potere di Alcide De Gasperi e della Democrazia cristiana, e soprattutto Roma e l'Italia di allora: un complesso intreccio di avvenimenti politici e di condizioni umane, una tensione e un pathos che coinvolgono il lettore, rivelando la temperatura di una stagione traboccante di vitalità e nello stesso tempo vulnerabile di fronte a tutte le illusioni.

Francesco Piccolo

Un orologio che si rompe dà l'avvio alla storia di tre giorni e tre notti nel novembre del '45, che segneranno una svolta epocale per l'Italia. La fine del governo resistenziale di Ferruccio Parri, l'inizio della crisi dei partiti liberale e azionista, l'avvento al potere di Alcide De Gasperi e della Democrazia cristiana, e soprattutto Roma e l'Italia di allora: un complesso intreccio di avvenimenti politici e di condizioni umane, una tensione e un pathos che coinvolgono il lettore, rivelando la temperatura di una stagione traboccante di vitalità e nello stesso tempo vulnerabile di fronte a tutte le illusioni.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Informazioni

XI.

Dovevo dunque partire, senza perdere tempo: ma non era cosí facile. Anzitutto c’era il giornale, che non potevo lasciare, in quei giorni di crisi, senza precise disposizioni; e poi, con quali mezzi andare a Napoli, a quell’ora? Treni non ce n’erano: quei pochi che partivano mettevano un giorno intero a compiere il percorso, ancora interrotto in molti punti per i disastri della guerra, per gli scambi fracassati, i ponti in rovina, le rotaie divelte. Una inverosimile folla di uomini e donne, con sacchi, valige, pacchi, copertoni d’automobile, cassette di fogge svariate, involti, damigiane, latte per olio e ogni sorta di recipienti, si stipava in quei pochi carri bestiame; salivano e scendevano per i loro traffici in tutte le stazioncine, nelle fermate in aperta campagna. I viaggi erano avventure, in cerca del cibo e dell’affare: non c’era posto, fra loro, per il viaggiatore frettoloso. Autobus e camionette sgangherate facevano un servizio meno lento: ma se ne andavano il mattino, di buon’ora; e, per oggi, non era piú il caso di pensarci. Casorin mi disse che l’unica possibilità era di trovare una di quelle automobili private o di quei tassí, che portavano i viaggiatori, partendo quando avessero completato il carico. Piazza San Giovanni era il loro scalo e la loro stazione di partenza: là dovevo andare. Era piú facile trovarli il mattino, fin verso mezzogiorno: ma, se non avessi tardato troppo, potevo ancora sperare di non fare una corsa inutile.

Cosí decisi di fare. Riuscii dopo molte vane prove e perdita di tempo, a telefonare a Roselli: promise che si sarebbe occupato del giornale, che avrebbe fornito notizie e sorvegliato il tono degli articoli. Ma che tornassi presto, facessi il possibile per essere di ritorno l’indomani. Anche Canio venne all’apparecchio, mi fece dei rustici e affettuosi auguri, e mi disse: – Parti tranquillo. A prendere una macchina ti costerà troppo. Contratta prima il prezzo, ricordati. Ma già capisco, devi far presto. Stai tranquillo che ci sono io –. Non mi restava che accordarmi per il lavoro con Moneta e Casorin. Incaricai Moneta di dirigere il giornale e di impaginarlo: scommisi con lui che il nostro redattore barbuto, quello che vendeva le scarpe e scriveva ogni giorno un articolo di profonda filosofia della storia che da molti mesi, ogni giorno, cestinavo, avrebbe approfittato della mia assenza e della distrazione di Moneta per stampare in prima pagina almeno uno di quei suoi incompresi capolavori; raccomandai all’uno e all’altro di non abusare essi stessi troppo sfacciatamente della mia assenza, preparai la mia borsa, e fui pronto a partire.

Sulla scala, il morto era ancora là dove l’avevo lasciato, la notte, con la testa in basso, sui gradini. Non l’avevano toccato, in attesa del permesso della polizia. L’avevano coperto con un lenzuolo; cosí nascosto sembrava un pacco bianco, piú piccolo e piú sottile di una persona. Ai lati avevano disposto due candelieri con due candele accese, mezze consumate, che ardevano pigre e giallastre nella penombra. Sul corpo del morto, sopra il lenzuolo, stava sdraiato il cane, con la testa fra le zampe, prostrato, esausto per la fatica e lo spavento. Non aveva piú voce. Al mio passaggio alzò appena il muso, socchiuse un occhio, e cercò forse di abbaiare, ma dalla gola gli uscí soltanto un roco brontolío: poi, stanco di questo sforzo, riabbassò la testa e tacque. Passai in fretta sul pianerottolo, sotto il cadavere, dove una donna e una bambina, col capo coperto di veli neri, recitavano preghiere, e due uomini, appoggiati al muro, contemplavano, in silenzio, con aria annoiata, il fardello illuminato dalle candele. Perché si nascondono i morti, gli si chiudono gli occhi, si avvolgono in sudari, in lenzuola, in coperte, si coprono, prima di celarli per sempre sotto la terra, con un’ansia che viene chiamata pietà, e che forse è un terrore magico dei loro sguardi spenti, del loro potere? Questo era l’ultimo; ma quanti ne avevamo visti, stesi sul suolo delle città e delle campagne, in quegli anni! Al Ponte del Pino, nel fumo e nella polvere delle macerie, ne avevo contati diciotto, allineati sul selciato: i morti erano certo di piú, perché qua e là, per la strada, giacevano dei pezzi di altri uomini. I primi accorsi li avevano subito ricoperti; avevano nascosto i cadaveri interi sotto le persiane cadute dalle finestre: sopra i frammenti piú grossi avevano posto delle tele di sacco, delle giacche, quanto era capitato per mano; e sopra i piú piccoli avevano messo dei fazzoletti. Pareva un bucato steso per terra a asciugare. Soltanto, qua e là, tra i sassi della strada e le rotaie dei tram, qualche brandello era stato dimenticato, dei grumi di cervello e di sangue, il dito di un piede, un occhio, un pezzo di pelle con lunghi capelli biondi, la mano di un bambino. La gente che correva spaventata verso le case, guardando quei resti, si voltavano, e facevano, con pietoso ribrezzo, senza fermarsi, il segno della croce. Quanti altri morti, dappertutto, in numero incalcolabile, erano rimasti sulle terre d’Europa, scoperti e nudi, al sole e al gelo, a guardare il cielo, fino a ridursi a poco a poco a pezzi di carne putrefatta, preda dei cani randagi e delle piogge! Tutti li avevano visti o era come se li avessero visti; si affrettavano ora a dimenticarli, per vivere, anche se l’aria era forse ancora gremita delle loro presenze.

Scendemmo le scale col passo piú rapido consentito dai solenni scalini principeschi. Nell’atrio, tra i pilastri, Teo, immobile sulla sua sedia come una pietra preistorica, ci guardò passare svelti, e ci salutò appena con un gesto impercettibile della testa corrucciata e marmorea, come la statua del Commendatore al passaggio di un Don Giovanni in fuga, seguito da due Leporelli. Corremmo fino all’angolo di piazza Venezia: non volevo piú perdere altro tempo. Fui fortunato: una camionetta passava; il ragazzo che si sporgeva, seduto sulla sponda, gridava: – San Giovanni! – Salutai di furia Casorin e Moneta, rincorsi la macchina, mi afferrai al bordo, e aiutato e quasi issato di peso da quelli che stavano sopra, ci saltai dentro.

Era, come tutte le altre, un vecchio camioncino fuori uso, che, dopo aver fatto per anni e anni un suo servizio, era andato a nascondersi, durante l’epoca dei Tedeschi, in qualche ripostiglio, sotto qualche tettoia o qualche mucchio di paglia, dove aveva finito di arrugginire e di sfasciarsi. Adattato poi, in poche ore, al trasporto delle persone, fornito di sponde di legno, di montanti di ferro che reggevano una tenda per i giorni di pioggia, di due rozze panche per i passeggeri, con gomme trovate d’occasione, o rubate agli alleati, o fasciate e rattoppate alla meglio, si era messo a correre per le strade, subito dopo la liberazione, a far muovere la gente, a riempire le vie di chiasso e di puzzo di benzina, allegro, miserabile e rumoroso. Mancavano i tram e gli autobus: le camionette avevano preso il loro posto; stracciate, irregolari, disordinate: un esercito di sanculotti in cenci che teneva in scacco gli eserciti tradizionali. Erano brutte e scomode, ma tuttavia erano una libera, popolare invenzione della miseria, piene di coraggio e di iniziativa, e pareva lo sapessero, e lo dimostrassero anche nella loro andatura tutta brio, slancio e quasi entusiasmo. Di solito, erano stipate: ai capolinea, senza orario, aspettavano a partire di aver completato il carico, di aver stivato fino all’inverosimile i passeggeri, che stavano, pazienti o imprecanti con le ginocchia incastrate in quelle dei vicini, come sardine di Nantes in una scatola di latta.

La mia, invece, non era piena. Non c’era posto a sedere, ma chinandomi sotto il basso pergolato delle sbarre di ferro, potei andare sul davanti, e restare, in piedi, dietro la cabina di guida, a guardare di lassú la strada che velocissima scorreva sotto le ruote. Il vento mi soffiava nel viso e tra i capelli: mi sentivo leggero come un uccello. Non sapevo ancora se avrei trovato il modo di andare a Napoli, ma ero già partito, staccato dalle cose, dalla città, dalle persone, preso dal senso delizioso e improvviso della solitudine. Il mondo ci tiene con mille legami, di abitudini, di lavoro, di inerzia, di affetti: staccarsi è difficile e doloroso. Ma, appena posato il piede sul treno, sull’aeroplano o sull’automobile che ci porterà via, tutto scompare, il passato si allontana e sprofonda, un tempo nuovo ci avvolge colmo di promesse ignote, e, liberissimi e sconosciuti, ci guardiamo attorno, in cerca di nuovi compagni.

Tenevo sotto il braccio il fardelletto leggero della mia borsa quasi vuota, il mio solo bagaglio. Anche questo mi dava piacere: era stata la guerra a insegnarci questa speditezza, un felice disprezzo per le cose piú necessarie. Come mi parevano lontani i tempi, cosí prossimi tuttavia, nei quali, ad ogni partenza, usavo giovanilmente ingombrare le valige di cose inutili, dalle quali non mi pareva possibile staccarmi! Si potevano lasciare a casa le lettere, o i propri scritti, e gli appunti di un lavoro in corso, e i libri piú cari, e tutti gli oggetti a cui si è uniti di affetto? Le cose soffrono a restar sole: e, senza di noi, tutto può succedere: il fuoco, il terremoto, una invasione di topi o di polizia. Bisognava aver tutto con sé, essere pronti a tutto: solo allora ci si sente sicuri. Cosí il ragazzo si mette in tasca, come un talismano, uscendo di casa, il temperino con molte lame, che può servire ad ogni uso, essere adatto in ogni circostanza, tagliare il pane e un ramo d’albero, e soprattutto, difenderlo dai nemici. Ricordavo che avevo visto, in casa di Martino, un elenco, scritto da suo nonno verso il principio del secolo, degli oggetti indispensabili da portarsi per viaggio: oggetti che il vecchio portava realmente con sé ogni volta che gli capitasse di spostarsi. Era una lista interminabile, che teneva otto pagine di scrittura. Cominciava con la biancheria, i vestiti, le scarpe, e finiva con vari generi di chiodi, viti, sellerine, ganci, martelli, tenaglie, filo di ferro, candele e ogni sorta di corde, cordicelle e spaghi. Con il pesante bagaglio si cercava di portare con noi la nostra vita: ormai avevamo imparato a buttare ogni cosa senza eccessivo rimpianto, e a ricominciare ogni giorno.

Guardavo dal mio alto osservatorio correre l’asfalto sotto le ruote, fuggire le case, i palazzi, le chiese, le rovine antiche, la gente sui marciapiedi. Addio, Roma; addio, tempo non tempo, luogo non luogo. Già il Colosseo era dietro le mie spalle, e le casupole povere di una strada in salita, e l’ospedale e l’obelisco, e la Scala Santa che si sale in ginocchio; già scendevamo nella piazza davanti alla basilica, nel luogo sacro alle lumache, ai fischietti, alle teste d’aglio brandite come clave, ai fuochi d’artificio delle calde sere del carnevale d’estate. Ora un’aria grigia avvolgeva lo spazio variato d’alberi, di tettoie, di banchi, di persone atteggiate come in una rappresentazione, dallo spiazzo davanti alla facciata fino alle case lontanissime; e le raffiche fredde del vento parevano far rabbrividire i santi drappeggiati sul cornicione e i venditori ambulanti che ingombravano il passaggio, affollandosi con le loro scarabattole attorno alle mura, come una incrostazione di conchiglie su uno scoglio. Mi feci largo fra di loro, passai sotto lo stretto arco di mattoni anneriti del bastione, e mi affacciai sullo slargo fuori delle mura, dove, scomparsa la basilica e le solenni costruzioni antiche, si apre uno spazio suburbano, racchiuso dalle linee geometriche delle case popolari, squallide nella loro recente vecchiezza, con dei cinematografi e delle osterie di sobborgo, e una raggera, a perdita d’occhio, di strade desolate. Qui, come prevedevo, alcune automobili stavano ferme, vicino ai marciapiedi rialzati, e altre giravano lentamente, in attesa di viaggiatori. Portavano dei cartelli, con scritto il luogo di destinazione; oppure i conducenti lo gridavano, a intervalli: «Anzio, Viterbo, Civitavecchia!» Andavano tutte in città vicine: le corse piú lunghe erano già partite, prima di mezzogiorno. Ma anche ora fui fortunato. Vidi una vecchia macchina nera, col tetto coperto da una montagna informe di valige e di pacchi, che un uomo stava legando con una corda, e mi avvicinai. Andava proprio a Napoli. – Venga, venga, – mi disse l’uomo, – è l’ultima che parte quest’oggi. Di solito si va via prima: abbiamo dovuto aspettare per un carico. Entri, che andiamo via subito. C’è giusto il posto per lei, comodissimo. Mille lire, è la tariffa. Ma guardi che macchina: in meno di quattro ore ci siamo. Fila come un treno. Il motore è come nuovo. È appena revisionato. Stia tranquillo. E le gomme, sono tutte americane. Saremo a Napoli prima di notte. Partiamo subito –. Cosí dicendo, aperse la portiera di quel suo trabiccolo sgangherato, ed entrai.

C’era solo uno strapuntino libero, e lí mi sedetti, con la borsa sulle ginocchia. Sull’altro strapuntino stava un giovane, avvolto in un cappotto militare. Tre persone si pigiavano sul sedile posteriore, due donne e un prete, che si erano già preparati per il viaggio, avvolgendosi fino al collo in una grossa coperta. Lo spazio fra i posti era ingombro di sacchi, pacchetti, borse, borsette e cestini. Davanti, di fianco al volante, era seduto un altro uomo. Tutti stavano zitti; anch’io rimasi in silenzio, senza voltarmi a osservare con attenzione i miei compagni. L’uomo di fuori aveva finito il suo lavoro sul tetto, ma non si partiva. Arrivò un giovane in tuta da meccanico, portando degli involti, che furono sistemati non so come in quello spazio già stipato; poi vennero altri, con facce misteriose, e rimasero a confabulare sottovoce col guidatore; poi un vecchio baffuto, con un pezzo di carta e una matita, si mise con lui a fare dei conti interminabili. A un certo punto, lo chauffeur se ne andò con il vecchio, passarono sotto l’arco delle mura gesticolando, e scomparvero. Il tempo passava, e quelli non tornavano. Il prete e le donne dietro di me, brontolavano qualcosa, sotto la loro coperta. Cominciavo a pensare che non saremmo partiti piú, quando l’autista ricomparve in fondo alla piazza, facendo rotolare, come un cerchio da ragazzi, una grossa ruota di camion. Con questa ci raggiunse, e la legò dietro la macchina, sopra un mucchio di valige che già sporgevano come una grande coda irregolare. Un ragazzo arrivò di corsa, con una valigetta: fu fatto entrare nell’automobile e sedere alla mia sinistra su una cassetta incastrata diritta fra i due strapuntini. Non mi potevo piú muovere, né voltare: pensavo che sarebbe stato faticoso restare cosí pigiato per tutte le ore del viaggio: ma ero abituato alla necessaria pazienza. Mentre rassegnati aspettavamo, cominciò d’un tratto a piovere: una pioggia lenta e sottile, che fece in pochi minuti lucido e scuro il selciato. Chiudemmo i vetri, manovrando a stento le manovelle smanicate, in quella strettura che non ci lasciava muovere le braccia. Tornò l’uomo vestito da meccanico, a fare delle raccomandazioni al conducente, e gli diede un piccolo fascio di biglietti da mille, che quello contò con cura e ficcò in un suo grosso portafoglio. Quando avevo ormai perso ogni speranza che quelle cerimonie e quei preparativi finissero, lo chauffeur disse a un tratto – Siamo pronti, – si sedette, accese il motore, e partimmo.

Gli strapuntini non avevano schienale: mi adattai a starmene rigido, con la schiena diritta. I piedi non li potevo muovere, perché erano infilati nell’ingombro dei bagagli posati sul pavimento: mi disposi perciò alla sopportazione fisica, a quello stato di lentezza e di volontaria insensibilità che porta con sé una certa pigrizia e noia artificiale della mente, e che, se ci si lascia andare, permette di vincere il disagio, e di trasformarlo quasi in una specie di accidioso piacere. A questo esercizio ci eravamo avvezzati; alle panche dure, agli scossoni, alle fermate interminabili, alle ore passate in piedi, alla forzata immobilità che intormentisce le membra. Tutta Italia correva, da un capo all’altro, nei carri bestiame e nelle camionette in continua circolazione, che era per ciascuno una scoperta, un’avventura, una rivelazione. Viaggiavano persone che non si erano mai mosse durante la vita intera: un paese tutto nuovo, un’Italia diversa si apriva davanti a nuovi occhi. Chi fuggiva dalle rovine della vecchia casa, chi andava in giro cercando parenti e amici perduti, chi tornava dopo essere stato trascinato qua e là da avvenimenti imprevedibili, chi andava e veniva senza un vero bisogno, spinto da una smania di movimento, da una esuberanza di vitalità, da vaghe speranze di lavoro e di guadagno. La molla principale erano i traffici, la grande e piccola borsa nera, l’intrallazzo, gli scambi. Uomini andavano in città, in cerca d’impieghi, ragazze accorrevano da ogni parte, come farfalle notturne, verso Livorno e gli altri luoghi dove ancora sostava una truppa straniera. Ma i piú compravano, vendevano, trascinavano involti, barattavano merci: ciascuno per sé, in una tacita intesa comune, pronti a girare i divieti, a vincere gli ostacoli e a sopportare la fatica. Il corpo dell’Italia, pestato dalle bombe e dagli eserciti, dissanguato dalla guerra, tornava a respirare; un sangue nuovo e imprevedibile circolava, in milioni di corpuscoli che trascinavano dappertutto, nei modi piú loschi e illeciti, un ossigeno necessario. Non si era mai viaggiato tanto, quando tutto era in pace e in ordine, le rotaie intatte, i treni correvano portando la gente alle villeggiature e alle adunate, e soprattutto, strano miracolo che per tanto tempo aveva riempito milioni di cuori di un dolce senso di gloria, consolandoli dei peggiori mali, arrivavano in orario. La nuova razza dei viaggiatori, spuntata d’incanto da tutti i villaggi e da tutti i mercati, non aveva orario: andava, come una mobile genia di uccelli, affidandosi al vento e alla fortuna.

Eravamo già usciti dalla città, dopo le lunghe vie del sobborgo, piene di buche e di scritte sui muri, e nessuno dei passeggeri aveva detto una sola parola. Ciascuno seguiva i suoi pensieri, accompagnati dal frastuono del motore, vecchio e rumoroso. Era la prima volta, dopo la guerra, che andavo verso il Sud: ero curioso di rivedere quel paesaggio, quasi dimenticato dopo tanti anni. La pioggia rigava i finestrini; attraverso il velo dei vetri appariva grigia la campagna, subito desolata e solitaria alle porte della città. Apparvero le prime rovine: i capannoni di un campo d’aviazione contorti dalle bombe. Continuammo a correre per parecchi chilometri in silenzio, senza scambiarci uno sguardo, nella distesa monotona dei campi nudi. La macchina infilò, ansimando e scoppiettando, una lunga salita rettilinea. Nel momento di giungere in cima, in un punto in cui la strada si allargava e si volgeva in una svolta, uno scoppio improvviso e violento ci fece trasalire. Ci fermammo: una delle gomme anteriori era a terra. – Si comincia presto, – esclamò, dietro a me, dal suo angolo, la donna ingioiellata, che doveva essere abituata ai viaggi e a questo genere di avventure. – Dio sa quando arriveremo –. Le gomme, in quel tempo, erano vecchie e marce, o di misura e qualità inadatta: le strade cattive e seminate di chiodi: le bucature erano frequentissime. Per causa loro, si metteva, a volte, parecchi giorni a fare un percorso di poche ore. Del resto, si potrebbe pensare che forse sia in loro una maligna volontà di ritardare chi ha fretta. Ricordavo due scoppi successivi, a pochi minuti di distanza, nel calore dell’autostrada a mezzogiorno d’estate, mentre correvo, molti anni prima, con un giovane amico, in un tassí di piazza, accompagnando un vecchio perseguitato politico ricercato dalla polizia a un appuntamento con dei contrabbandieri che dovevano fargli passare di nascosto la frontiera. Eravamo in ritardo. L’uomo che doveva espatriare era emozionato, e, a quegli scoppi, che gli erano parsi esplosioni, e allo sbandare della macchina, si era fatto pallido. I nostri scherzi allegri, e forse giovanilmente intinti di una involontaria ferocia, non valevano a confortarlo, mentre, seduto sul bordo della strada in attesa della riparazione, ripeteva: – Non arriveremo in tempo, – tergendosi il sudore con il fazzoletto, nel sole e nell’urlio delle cicale.

Scendemmo dall’automobile, mentre il guidatore, aiutato dall’uomo che gli sedeva accanto, preparava il cric per cambiare la ruota. La pioggia era leggera e non dava fastidio. Lontano, in fondo alla discesa, si intravedeva ancora Roma e le sue vaghe cupole. Camminammo un po’ avanti e indietro, per sgranchirci le gambe: potei cosí vedere meglio i miei compagni, e scambiare qualche parola, per quanto paressero tutti maldisposti e taciturni. L’autista, che doveva essere il padrone, un giovane bruno, basso di statura, con dei baffetti neri e delle lunghe basette ai lati di un visetto aguzzo, un berretto a visiera e un paio di stivali, mi disse, mentre svitava i bulloni, che c’era ancora un’altra ruota di ricambio e che aveva portato del mastice, difficilissimo a trovarsi, e delle pezze di gomma. Potevamo star tranquilli, anche se si fosse tornato a bucare: soltanto, sperava che l’incidente non si ripetesse, per non dover far troppa strada al buio. Guardai le vantate gomme americane: erano tutte, tranne una anteriore, delle antiche Pirelli piene di toppe, che tenevano a stento. Anche gli altri viaggiatori scrutavano gli pneumatici con diffidenza. Le due donne stavano vicino alla macchina. La piú giovane, quella degli anelli, era sulla quarantina, con un gran petto gonfio, coperto da un vestito di seta scuro, un collo corto avvolto di molti giri di collane, e da una volpe rossa buttata sulle larghe spalle. Su questa base pelosa e lucente emergeva una grossa faccia dalle labbra dipinte, dove due piccoli occhi neri stavano affondati nel grasso all’ombra di un ciuffo di capelli arricciati e ossigenati sotto il bordo di un cappellino di feltro fornito di una lunghissima penna verticale. L’altra donna, pareva piú vecchia, forse aveva passato la cinquantina, aveva i capelli quasi bianchi, un viso lungo, magro e pallido, con delle borse sotto gli occhi. Aveva un’aria spaurita, modesta nel suo soprabituccio nero: stava vicino alla sua compagna, per solidarietà femminile: ma era evidente che non si conoscevano ancora. La giovane guardava un suo orologino, e si capiva che entrambe pensavano soltanto al tempo che passava, e ai pericoli della notte sulla strada. Anche il prete andava forse rimuginando gli stessi pensieri; ma anch’egli, in quella casuale riunione di sconosciuti, non diceva nulla. Era un uomo già avanti negli anni, alto e grosso, con i capelli grigi, gli occhi rotondi e sporgenti, le guance molli, il viso colorito: un tipico prete di campagna. Tutto in lui, la tonaca un po’ frusta e stinta, i gesti lenti, bonari, popolari, legati dall’abitudine in una sorta di piega professionale, l’espressione insieme curiosa, sottomessa e avida, la corpulenza, le grosse scarpe; tutto ciò corrispondeva cosí precisamente a un’immagine tradizionale, da sembrare quasi finto. Aveva accesa una sigaretta e la fumava a grandi boccate, tenendola dritta in mezzo alle labbra, sporgendo a ogni sbuffo la bocca come un poppante. Cosí fumando, lanciava sguardi preoccupati a una sua grossa valigia di fibra, che stava, sopra le altre, dietro l’automobile: si sarebbe detto, dall’ansia e dal fuoco di quelle occhiate, che dovesse contenere chissà quali tesori.

– È legata bene, reverendo, – gli gridò, come rispondendo al suo sguardo, il compagno dell’autista, quello che gli stava seduto accanto quando eravamo partiti e che ora aveva finito di raggiustare con complicati giri di corda i bagagli dopo aver preso la ruota di scorta. Non riuscii a capire se egli fosse un secondo guidatore, un socio o un amico del nostro chauffeur, o un passeggero come gli altri: forse era un viaggiatore abituale, che andava e tornava ogni giorno fino a Napoli con quella, macchina per i suoi traffici, fatti probabilmente in comune col padrone dell’automobile. Era un uomo tarchiato, con un viso assai piú bestiale che umano, la fronte bassa, i capelli ispidi tagliati corti sotto un berretto a visiera di tela cerata portato all’indietro, il naso carnoso, i tratti grossi e pesanti, la mascella quadrata, la barba mal rasa, e la pelle scura, bruciata dal sole in mille piccole rughe, come un vecchio cuoio. Si era tolta la giacca, malgrado il freddo e la pioggia, per armeggiare attorno alle ruote. Sotto, non portava camicia, ma un maglione, di quelli militari americani, ritinto in blu scuro. Si era rimboccate le maniche: aveva il br...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- Copyright

- Introduzione

- L’Orologio

- I.

- II.

- III.

- IV.

- V.

- VI.

- VII.

- VIII.

- IX.

- X.

- XI.

- XII.

- Assonanze

- Dove poesia e verità coincidono. di Mattia Acetoso

- Lettera di Carlo Levi a Umberto Saba

- Dello stesso autore

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app

Sì, puoi accedere a L'Orologio di Carlo Levi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Letteratura generale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.