- 352 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Informazioni su questo libro

Le vicende tra la prima e la seconda guerra mondiale, il mezzo secolo di socialismo reale vissuto all'ombra di Mosca, gli ultimi decenni che hanno portato all'ammissione nell'Unione europea: oggi l'Europa centro-orientale non è più una periferia, come a lungo è stata considerata.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a L'altra metà dell'Europa di Francesco Guida in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia europea. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

StoriaCategoria

Storia europeaII. Dietro la cortina di ferro

1. La questione tedesca e il «socialismo in metà paese»:

la Repubblica Democratica Tedesca

Gli esiti della guerra e gli ulteriori sviluppi inducono ad allargare alla Germania la trattazione. Infatti, come è noto, le potenze che avevano vinto la guerra presto si trovarono in posizione reciprocamente ostile: iniziò così quella che è stata definita «guerra fredda». Una vera cartina di tornasole fu la questione tedesca: ben presto su di essa si manifestò un profondo dissidio tra le posizioni delle potenze occidentali e dell’Unione Sovietica. Se a Jalta nel febbraio 1945 l’accordo tra di esse sulle sorti della Germania fu apparentemente pieno98, quando si trattò di gestire le zone di occupazione delle potenze vincitrici le opinioni dei diversi governi andarono rapidamente divergendo. Intanto alle zone sovietica, inglese e statunitense si aggiunse una zona francese (ritagliata nel territorio già occupato dagli anglo-americani), ma si vide soprattutto che le amministrazioni degli occupanti non erano espressione di un’unica linea politica. I governi occidentali presto si convinsero che non si poteva lasciare il popolo tedesco nelle pesanti condizioni frutto del conflitto: la Germania doveva essere aiutata a essere un paese partner degli altri Stati, soprattutto sul piano economico. Il governo sovietico invece prese sul serio certe idee approvate a Jalta che ipotizzavano una Germania divisa in più Stati, come nell’Ottocento (Churchill), o ridotta a paese ad economia agricola. Di fatto molte industrie tedesche furono smantellate e trasferite in territorio sovietico. Nella memoria storica dei tedeschi non fu questo il ricordo più pesante poiché i soldati dell’Armata Rossa non mancarono di perpetrare violenze di vario genere, in primis contro le donne99.

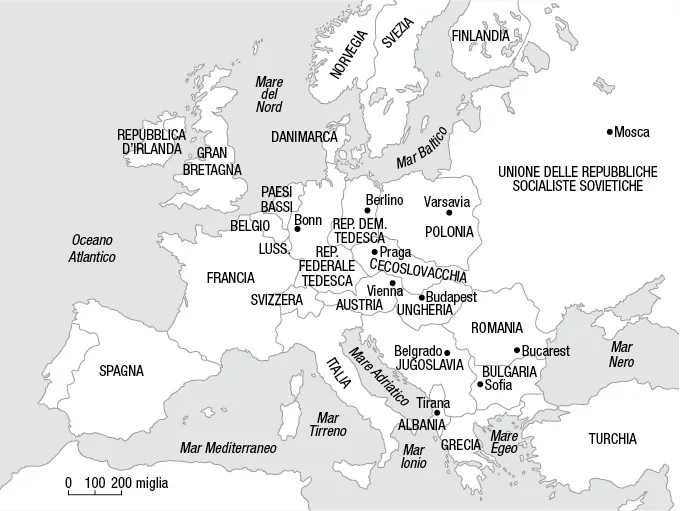

L’Europa dopo il 1945.

Il Cremlino auspicava l’esistenza di una Germania unificata, ma neutralizzata e posta sotto controllo dalle potenze vincitrici. Essa, in tale stato, sarebbe divenuta una garanzia per la sicurezza e non più una minaccia per l’Unione Sovietica; inoltre era possibile pensare che vi prevalesse una guida politica filosovietica e ciò avrebbe permesso di ripetere in misura ben più importante la situazione in cui si trovò per decenni la Finlandia, Stato non satellite di Mosca né retto da un governo comunista, e tuttavia fortemente influenzato dalla politica sovietica e propenso a mantenere con essa rapporti più che amichevoli. Nelle capitali occidentali si scorgeva il pericolo di una simile unificazione, vantaggiosa per Mosca, e si preferì avviarne una parziale su altre basi. Significativo fu il fatto che nei territori controllati dai sovietici già nel 1946 il Partito comunista e quello socialdemocratico decidessero di unirsi, sotto la guida di Wilhelm Pieck e Otto Grotewohl, nella SED (Sozialistische Einheitspartei), che era facile immaginare non si sarebbe mai opposta ai voleri di Mosca. In tutti i paesi del blocco avvennero simili fusioni, ma soltanto due anni dopo, nel 1948. Il nuovo partito fu sonoramente sconfitto dai socialdemocratici e dai democratici cristiani nelle elezioni e ciò indusse le autorità sovietiche e i loro caudatari tedeschi a misure atte a neutralizzare le formazioni politiche concorrenti, con arresti ingiustificati. Peraltro, ancora nel 1949 le successive consultazioni per eleggere il Congresso del popolo100 si tennero con lista unica che includeva tutti i partiti ormai sottomessi alla SED, ma i sì furono soltanto il 66%101.

I timori degli occidentali indussero a creare la Bizona anglo-americana (una prima unificazione parziale) e a introdurre misure economiche e finanziarie che favorissero la ripresa dell’economia tedesca e ponessero le premesse di un’amministrazione nazionale, e dunque di uno Stato sovrano con un forte orientamento verso l’Occidente. Stalin cercò di impedire il successo dell’iniziativa occidentale almeno per ciò che riguardava Berlino: la capitale era divisa in più settori affidati alle diverse potenze, pur trovandosi nella zona d’occupazione sovietica e spostata verso la frontiera orientale poiché Prussia orientale, Pomerania e Slesia erano incluse ormai nei confini dell’Unione Sovietica (Kalinigrad/Königsberg) e della Polonia. Da parte sovietica nel 1948-49 si volle imporre a Berlino Ovest la propria politica impedendo i collegamenti con i territori sotto occupazione occidentale, ma l’attuazione a opera dell’aviazione statunitense di collegamenti aerei frequentissimi (decine e decine di voli quotidiani, talora costati pure alcune vittime) permise di rifornire e far sopravvivere quella enclave ‘occidentale’ all’interno della zona sovietica.

Seguirono la proclamazione della Repubblica federale tedesca e, come risposta, della Repubblica democratica tedesca o Deutsche Demokratik Republik (DDR). Grotewohl fu nominato capo dell’esecutivo (e vi rimase fino alla morte nel 1964): la sua disponibilità alla linea fusionista fu così ampiamente ripagata. Questo secondo Stato, composto solo da cinque Länder, non corrispondeva ai desideri dei dirigenti sovietici e fu riconosciuto formalmente appena nel 1954, quando la Germania federale era già saldamente inserita nelle alleanze occidentali. Dal 1952 a Mosca si convinsero che era ormai opportuno che i governi installatisi a Pankow (sobborgo di Berlino) e Bonn dovessero trattare, sempre in vista di unificare e neutralizzare la Germania: anche questa strategia non portò a esiti soddisfacenti dal punto di vista sovietico. Se nella politica della Germania federale era ben presente la convinzione che i tedeschi oltre l’Elba dovessero essere un giorno ‘recuperati’, in Germania Est fu difficile creare un’identità statuale e nazionale. L’aggettivo ‘democratica’ attribuito alla Repubblica di Pankow, in luogo del termine ‘popolare’, indicava forse la speranza di creare uno Stato riunificato, ma con troppi elementi di capitalismo per poterlo definire ‘popolare’102.

Peraltro si lasciarono in vita alcuni partiti (cristiano-democratici, agrari, liberaldemocratici e nazional-democratici, ognuno con 52 seggi), riuniti nel Fronte nazionale103 e di fatto caudatari della SED104, la quale occupava appena un quarto dei 500 seggi parlamentari (quasi una sorta di golden share) cui facevano riferimento anche le varie organizzazioni non partitiche presenti alla Camera: Libera Associazione dei sindacati, Associazione delle donne, Associazione della cultura e la Freie Deutsche Jugend, in genere tutti tesserati anche della SED105. Il Partito operaio finiva per avere una maggioranza surrettizia di suoi iscritti in parlamento, ma soprattutto era in grado di far approvare anche dagli altri gruppi parlamentari ogni decisione politica in piena unanimità (che mancò solo per la legislazione sulla legalizzazione dell’aborto, approvata nel marzo 1972), tanto da rendere l’istituzione parlamentare svuotata di ogni significato. Nel biennio 1989-90 quel falso pluralismo consentì il rovesciamento del regime per via parlamentare e solo dopo attraverso libere elezioni: infatti i partiti e movimenti fiancheggiatori raccolsero allora la protesta popolare e presero a muoversi in autonomia.

Nonostante le sottigliezze ideologiche, già nel 1952 la Costituzione della Germania Est del 1949 fu emendata sul modello sovietico: fu eliminata la struttura federale dello Stato, abolendo la Länderkammer, e i cinque Länder (sostituiti dai Bezirke, ovvero distretti provinciali) tornarono alla loro autonomia soltanto con l’unificazione il 3 ottobre 1990. Fu ritoccato anche l’inno per eliminare il riferimento alla comune patria tedesca. L’esperimento socialista suscitò l’interesse e il plauso di alcuni intellettuali (anche in Germania Ovest, tanto che vi fu chi si trasferì in Germania Est), ma nella popolazione non si diffuse un vero entusiasmo, e piuttosto rassegnazione e realismo. Si trattava di uno strano Stato106 fondato sull’ideologia più che su una identità nazionale.

Fu difficile costruire un’identità specifica per i tedeschi d’oltre Elba, così come le autorità usarono del concetto di nazione in simbiosi con l’ideologia comunista in modo molto più prudente di quanto non fecero altri governi del blocco sovietico. Se nei primi anni il nuovo regime ottenne qualche consenso essenzialmente per scelta ideologica, con la stabilizzazione dello Stato tra i cittadini si andò creando un sentimento di appartenenza che da essa prescindeva. Lo stesso trascorrere dei decenni e la convinzione che la riunificazione non ci sarebbe stata forse mai e comunque non in tempi medi favorirono tale processo di creazione di una identità in una Germania più che dimezzata. I tedeschi orientali poterono così essere orgogliosi dei successi degli sportivi (ottenuti talora anche ricorrendo a pratiche scorrette) o degli artisti, nonché del fatto che la DDR con il tempo avesse il reddito pro capite più alto di tutto il blocco orientale, tanto che all’inizio degli anni Ottanta era poco distante da quello di paesi occidentali come l’Italia. Sebbene l’estensione territoriale dello Stato non fosse grande, il numero degli abitanti era in proporzione tra i più alti dei paesi satelliti di Mosca, così come più avanzata era l’economia e più evoluti i costumi (un esempio era la pratica del nudismo).

Vi furono remore ad abbandonare l’idea del pacifismo e della smilitarizzazione che gli accordi di Potsdam imponevano al paese: solo nel 1962 fu adottato il servizio militare di leva, verso il quale era consentita l’obiezione di coscienza per servire in unità ausiliari (Baueinheiten) addette alle costruzioni militari fino al 1975. Nel 1956 fu costituita la Nationale Volkarmee (esercito nazionale del popolo) che sembrò riprendere certo carattere militaresco, tipicamente prussiano. Ad essa si affiancò la Deutsche Volkpolizei, tristemente nota come Vopo, che aveva il compito di mantenere l’ordine pubblico. La Stasi (nome popolare per Ministerium für Staatssicherheit), invece, garantiva dal 1950 la sicurezza attraverso un capillare controllo dei cittadini, in percentuale altissima e utilizzando un altrettanto alto numero di informatori, tratti dagli stessi ambienti sociali107. Essa fu guidata dal 1957 sino al 1989 da Erich Mielke, uomo dal passato avventuroso108, il quale rispondeva direttamente alla SED. Il regime non mancò di esercitare uno stretto controllo sugli ambienti militari e assoluta fu l’integrazione delle forze armate con quelle sovietiche: queste ultime continuarono a stanziare in territorio tedesco sino alla fine della guerra fredda, ed è significativo che, dopo l’adesione al Patto di Varsavia, l’esercito della DDR non avesse uno stato maggiore e facesse capo al comando congiunto.

La stagione delle purghe fu vissuta in Germania Est in modo attutito e con qualche ritardo. Si trattò di una battaglia interna al gruppo dirigente, nel quale andava emergendo Walter Ulbricht, eletto nel 1950 alla nuova carica di segretario e di fatto successore alla guida della SED dell’anziano Pieck (che aveva militato addirittura con Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht), il quale continuò a occupare la carica di presidente della Repubblica fino alla morte nel 1960, quando la carica fu abolita. I dirigenti del partito estromessi dalle posizioni di primo piano, espulsi, sottoposti a processo e arrestati non furono pochi (tra loro l’avversario più temuto di Ulbricht fu Franz Dahlem) ma dopo pochi anni vennero rimessi in libertà; vi fu una sola condanna a morte e non fu eseguita. In seguito non fu necessario procedere a riabilitazioni e autocritiche. In precedenza, su tutt’altro piano, non erano mancati processi sommari contro migliaia di persone considerate coinvolte nel regime nazista: la giustizia che le giudicò non usò metodi molti diversi da quelli degli anni di Hitler; tuttavia dei circa 3.500 condannati (32 le condanne a morte), la metà fu presto amnistiata.

Dopo la morte di Stalin si riaccesero le speranze popolari di poter imporre nuove scelte al governo e al partito. La politica dei dirigenti di Pankow109 era stata incoraggiata dal dittatore georgiano, ma la direzione collegiale che gli subentrò al Cremlino non lesinò le critiche ai compagni tedeschi. La dirigenza della DDR aveva scelto una linea alquanto severa nella politica del lavoro e della produzione, elevando il limite delle prestazioni degli operai. Ciò causò un forte malcontento proprio nella classe che più avrebbe dovuto essere vicina alla SED, che sfociò nella manifestazione del 16-17 giugno 1953, iniziata a opera degli addetti al rifacimento del grande viale (Unter den Linden) che conduce alla Porta di Brandeburgo, frontiera tra le due parti di Berlino. Gli operai giunsero a occupare edifici pubblici e bruciare le bandiere rosse. La repressione fu immediata e pesante, ad opera dei mezzi corazzati sovietici in primo luogo: un centinaio furono le vittime e in altre località la protesta perdurò anche in luglio. Migliaia e migliaia furono gli arresti e 42 le condanne a morte.

Dopo quella drammatica rivolta vennero creati nel settembre 1953 i Gruppi di lotta della classe operaia (Kampfgruppen der Arbeiterklasse) dipendenti dalla SED e addestrati dalla polizia. Era stata la prima significativa manifestazione antiregime di tutto il blocco orientale, affine per ispirazione alle manifestazioni avvenute nello stesso anno nelle città cecoslovacche. Il...

Indice dei contenuti

- Prefazione

- I. Da una guerra mondiale all’altra

- II. Dietro la cortina di ferro

- III. Fine di un’epoca

- IV. Verso l’Europa unita

- Epilogo. Ancora un’altra Europa?