- 220 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Informazioni su questo libro

Siamo i soli animali capaci di comporre gli odori per creare un profumo, di apprezzarne le qualità estetiche e di descrivere a parole gli aromi di un vino o di una pietanza. Eppure, distratti da una mentalità visivo-acustica, abbiamo relegato l'olfatto tra i sensi 'minori'. Rosalia Cavalieri svela come e quanto gli odori influenzino i nostri comportamenti e come, per noi umani, l'atto dell'annusare implichi un vero e proprio processo di conoscenza.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Il naso intelligente di Rosalia Cavalieri in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Langues et linguistique e Linguistique. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

Langues et linguistiqueCategoria

Linguistique1. L’olfatto tra natura e cultura

1.1. Il congegno olfattivo

Nella modalità d’esistenza degli animali umani – gli unici ad avere assunto la posizione eretta e ad avere sviluppato la parola – la vista e l’udito, i sensi cosiddetti ‘nobili’, detengono il primato nella sperimentazione e nell’interpretazione della realtà: le loro informazioni ci coinvolgono più direttamente e ci accade spesso di essere impegnati consapevolmente con cose che vediamo o ascoltiamo. Anche il tatto è un senso di cui siamo coscienti e una fonte affidabile di conoscenze. Non altrettanto può dirsi per l’olfatto, relegato tra i sensi ‘minori’ insieme al gusto. Il rapporto con i sensi e con le sensazioni, soprattutto nelle società occidentali, è orientato alla valorizzazione della vista e dell’udito – i più connessi al linguaggio verbale, all’orientamento spaziale, alla manipolazione degli oggetti e persino alla fruizione estetica delle arti – a scapito dell’odorato. Diciamo pure che noi umani siamo una specie dalla mentalità visivo-acustica. Diversamente dalle immagini e dai suoni, gli odori, personali e non, non sembrano trasmetterci informazioni ‘intellettualmente’ rilevanti, ma hanno principalmente un carattere emotivo, intimo e immaginativo: accendono le passioni, attivano i ricordi oppure ci segnalano un pericolo. Per di più, quello che passa per il naso spesso o non viene percepito o viene percepito in modo inconsapevole, anche per la rapidità con cui l’informazione olfattiva viene acquisita ai processi di rielaborazione cognitiva. Ciononostante, gli stimoli odorosi incidono significativamente sul nostro comportamento e sulla nostra vita cognitiva e sono dotati di valore semiotico.

Se conosciamo a fondo il funzionamento dell’occhio e fin nei minimi dettagli quello dell’organo uditivo, l’olfatto resta ancora in larga parte uno dei principali misteri della biologia. Tuttavia, anche se le nostre percezioni olfattive sono spesso inconsapevoli, l’odorato, legato com’è alla respirazione, è un senso costantemente attivo. Per un fenomeno singolare di cui s’ignorano le cause, raramente ci capita di poter respirare bene utilizzando simultaneamente entrambe le narici, che entrano invece in funzione alternativamente ogni tre o quattro ore. Così, quando è aperta una narice, l’altra è parzialmente attiva e viceversa. L’odorato, poi, a differenza degli altri sistemi sensoriali, non s’incrocia estesamente nell’emisfero controlaterale: la narice sinistra comunica inizialmente con l’emisfero sinistro e quella destra con il destro. E, sempre comparato agli altri sensi, l’odorato ha uno statuto speciale che ne fa un compagno inseparabile della nostra esistenza: se vediamo a condizione che vi sia luce a sufficienza, se sentiamo solo i suoni di una certa frequenza e di una certa intensità, se usiamo il tatto soltanto quando tocchiamo qualcosa o qualcuno e gustiamo solo se mettiamo del cibo in bocca, l’olfatto è invece sempre attivo e non può essere volontariamente disattivato. Dalla prima inspirazione all’ultima espirazione, si affianca agli altri sensi scortandoci costantemente lungo tutta la nostra vita. Sicché possiamo turarci le orecchie per non sentire, chiudere gli occhi per non vedere, evitare qualsiasi contatto fisico, ma non possiamo impedirci di sentire gli aromi che ci circondano e in cui viviamo immersi.

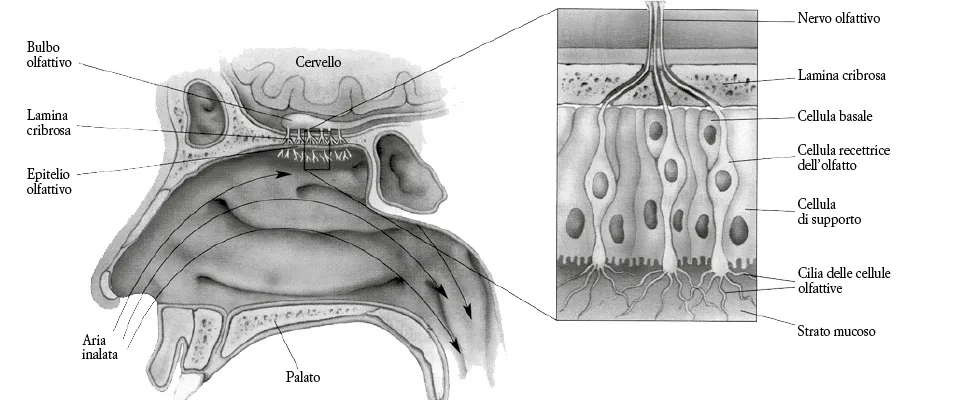

Ma come funziona il nostro rivelatore chimico? Gli odori, anzitutto, possono accedere all’organo olfattivo per via diretta, attraverso le cavità nasali, o per via indiretta (retronasale), attraverso la rinofaringe (per esempio quando mangiamo o beviamo). Tuttavia solo una piccola quantità d’aria inspirata raggiunge e stimola i recettori olfattivi, le cellule specializzate nella recezione delle molecole odorose (odoranti). L’odore rappresenta l’ultimo atto di una complessa catena di eventi che comincia nel momento in cui un certo numero di molecole odorose – necessariamente volatili e solubili – raggiunge l’epitelio olfattivo posto alla sommità delle fosse nasali, dove si trovano i recettori: dall’insieme dei recettori stimolati ‘nascerà’ l’odore percepito dal nostro naso. Data la scarsa ventilazione della regione olfattiva, l’atto del fiutare aumenta notevolmente la quantità d’aria che vi arriva e amplifica la sensazione odorosa e, dal momento che un maggiore e più rapido afflusso d’aria nel nostro naso agevola l’incontro delle molecole odorose (riscaldate e disciolte nel muco) con i recettori della membrana olfattiva, inspirando più intensamente percepiamo meglio un aroma. La macchina olfattiva ha il delicato compito di identificare non tanto la singola molecola quanto piuttosto il complesso miscuglio caratteristico di un oggetto odoroso, dotato di un significato comportamentale per l’organismo. Un singolo profumo percepito è in realtà composto da più molecole: un odore stimolerà più recettori e l’insieme dei segnali verrà ricostruito dal cervello come un unico odore. Così, il profumo del gelsomino e quello della rosa avranno recettori differenti, perché differenti sono le note molecolari di cui essi sono composti.

Oltre ad avere una funzione olfattiva, il naso interviene nella respirazione (riscaldando e umidificando l’aria inspirata e quella espirata) e nella fonazione (come cavità di risonanza). E ancora, nobilita e arricchisce la capacità elementare del gusto, limitata di per sé alla sola discriminazione dei quattro sapori fondamentali, dolce, amaro, acido e salato (e a fornirci alcune sensazioni tattili e termiche), permettendoci di assaporare un cibo o una bevanda. Se ci tappiamo il naso, chiudiamo gli occhi e chiediamo a qualcuno di metterci in bocca cibi diversi, può capitarci di non saper distinguere una fetta di patata cruda da una fetta di mela. Solo grazie alle informazioni forniteci dall’olfatto – per via diretta (quando respiriamo) e per via retronasale (quando deglutiamo) – e alla sua sinergia con il gusto possiamo sentire e identificare una varietà incommensurabile di sapori. Non è un caso, infatti, che le informazioni provenienti dalle papille gustative si dirigano verso un’area del lobo temporale del cervello contigua a quella in cui viene processata l’informazione olfattiva. Degustare un vino o un cibo, come si vedrà più avanti, è un’abilità in cui il naso, integrando e completando il lavoro della lingua, conferisce alla sensorialità chimica nel suo complesso una connotazione specificamente umana (infra, § 3.6).

La difficoltà a raggiungere l’organo olfattivo con strumenti chirurgici e/o endoscopici è la ragione principale delle limitate conoscenze sulla sua anatomia e sul suo funzionamento. I dati anatomici emergono per lo più da esami autoptici o da esperimenti condotti su animali. Un dato sembra in ogni modo certo: l’organo olfattivo vero e proprio, situato al di sopra del naso, all’incirca sotto la linea degli occhi e alla stessa profondità del palato, negli esseri umani è un organo molto piccolo con una superficie di circa 10 cm2 (Vroon et al. 1994: 35; Bear et al. 2001: 271). Ciò non toglie che un tratto caratteristico del sistema olfattivo sia la sua complessità anatomica e funzionale, il coinvolgimento cioè di un gran numero di strutture che vanno dalla periferia fino ai centri di elaborazione cerebrale. Globalmente esso comprende: l’area periferica, formata dalla cavità nasale nella sua interezza (narici, fosse nasali e retrocavità delle fosse nasali; attraverso quest’ultima l’aria inspirata dalle narici penetra nella rinofaringe, dietro il palato molle), il bulbo olfattivo e il cervello olfattivo. Noi però non odoriamo con tutto il naso, ma solo grazie all’epitelio olfattivo, un sottile strato di cellule situate al di sopra della cavità nasale. Quando annusiamo, solo una piccola percentuale dell’aria inalata raggiunge e stimola i recettori posti nell’epitelio. Tuttavia, l’intensità con cui un odore viene percepito dipende da numerosi fattori, tra cui: la concentrazione della sostanza, il suo grado di solubilità (le sostanze idrofobe, per esempio quelle grasse come il muschio, si sciolgono difficilmente nel muco), il tasso di viscosità del muco e il suo spessore (l’aumento della quantità di muco nell’epitelio riduce la sensibilità olfattiva perché aumenta la distanza tra i recettori e le molecole odorose), il tasso di umidità presente nell’aria, l’ora del giorno e, nelle donne, le varie fasi del ciclo mestruale (l’acuità olfattiva aumenta durante l’ovulazione e diminuisce nella fase mestruale; e pare che gli ormoni influiscano sullo spessore dello strato di muco, determinando nelle donne una sensibilità agli odori molto variabile). Un banale raffreddore, causando il rigonfiamento della mucosa e accrescendone anche lo spessore e la viscosità, ostacola l’afflusso dell’aria verso l’organo olfattivo e impedisce inoltre alle sostanze odorose di raggiungerlo. Ecco perché quando siamo raffreddati perdiamo la sensibilità agli odori. L’epitelio olfattivo secerne costantemente un sottile strato di muco (che si rinnova ogni venti minuti) nel quale le sostanze odorose si disciolgono prima di venire a contatto con i recettori: la sensazione olfattiva ha luogo quando le molecole odorose raggiungono l’epitelio, assorbite dal muco che lo ricopre (la parte dell’epitelio ricoperta da muco prende il nome di mucosa olfattiva).

L’epitelio olfattivo, l’organo propriamente detto, è formato da tre tipi di cellule. Le cellule recettrici o sensoriali, deputate alla trasduzione degli stimoli, sono neuroni veri e propri con una struttura bipolare, cellule cioè in cui il dendrite e l’assone si connettono direttamente al corpo cellulare, capaci quindi di ricevere e di condurre l’impulso nervoso. L’assone penetra direttamente nel sistema nervoso centrale e il dendrite si estende in direzione dell’epitelio, dove termina in un rigonfiamento detto bottone olfattivo, portatore delle ciglia olfattive su cui sono posizionati i recettori veri e propri. È la presenza delle ciglia a rendere possibile la percezione degli odori, ovverosia il contatto tra le molecole odorose e le cellule recettrici. Nell’uomo il loro numero complessivo (in entrambe le narici) oscilla tra i sei e i dieci milioni, superando quello di qualsiasi altra modalità sensoriale, a eccezione della vista, ma è di gran lunga inferiore rispetto a quello presente in altri mammiferi. Un cane, per esempio, ha una superficie epiteliale molto più estesa di quella umana (in alcuni cani supera i 170 centimetri quadrati) e ha in media 150 milioni di cellule recettrici – con variazioni notevoli a seconda della razza (in un cane pastore ce ne sono fino a 220 milioni) –, indici di un’acuità olfattiva nettamente superiore: ecco perché i cani vengono classificati tra gli animali macrosmatici, a differenza dell’uomo, annoverato tra i microsmatici (Bear et al. 2001: 271; Stoddart 1990: 35), forse impropriamente. Nonostante infatti le nostre capacità olfattive siano abbastanza limitate se raffrontate a quelle di molti altri mammiferi, siamo comunque in grado di percepire e di discernere l’odore di alcune migliaia di sostanze diverse. E siccome l’olfatto, particolarmente sensibile agli apprendimenti, si può sviluppare con l’esercizio, i nasi dei profumieri più allenati possono riuscire a distinguere fino a diecimila tipi diversi di sostanze odorose e quelli dei sommeliers professionisti sono in grado di avvertire differenze tra odori non percepibili dalla gente comune e di distinguere più di cento elementi gustativi originati dalla combinazione di sapori e di aromi.

I neuroni sensoriali olfattivi (terminazioni nervose del I nervo cranico, quello olfattivo) costituiscono il punto di maggior vicinanza del cervello con il mondo esterno. L’odorato sarebbe quindi la porzione più esteriorizzata del nostro cervello. Quest’esposizione diretta delle cellule olfattive all’aria esterna, se da un lato consente l’accesso immediato ai segnali olfattivi, dall’altro comporta il potenziale rischio d’ingresso al cervello di sostanze velenose o patogene come virus e batteri (rischio ridotto dalla fondamentale presenza di anticorpi nel muco che bagna le ciglia) e rende i neuroni olfattivi particolarmente vulnerabili. Ecco perché essi hanno un ciclo vitale molto breve, variabile dalle quattro alle otto settimane. Le cellule olfattive dell’epitelio e del bulbo sono infatti tra i pochissimi tipi di neuroni a godere del privilegio della neurogenesi permanente (insieme ai neuroni di una zona dell’ippocampo), sono soggette cioè a un ricambio continuo durante tutta la vita.

Questo compito rigenerativo è demandato alle cellule basali (situate nella parte inferiore dell’epitelio), una popolazione di cellule staminali, vale a dire ancora indifferenziate, in grado di creare nuove cellule recettrici per rimpiazzare quelle danneggiate. A proposito della straordinaria plasticità dell’odorato, è stato osservato che anche nei casi di asportazione del bulbo olfattivo, una parte essenziale e molto antica del cervello ‘profumato’, dopo un periodo di inattività le cellule recettive sono in grado di rigenerarsi, a condizione che non vengano recise le estremità sensoriali dell’epitelio olfattivo e che l’organo venga stimolato (cfr. gli studi citati in Vroon et al. 1994: 40-41). Non c’è da sorprendersi, se si pensa che dal punto di vista evolutivo le funzioni filogeneticamente più arcaiche sono più resistenti e in grado di sopportare meglio i danni.

Le cellule di sostegno, infine, insieme alle ghiandole di Bowman (organi secretori specializzati), favoriscono la produzione del muco e sembrerebbero contribuire anche alla produzione delle proteine in grado di legare sostanze odorose. Il muco in cui sono immerse le ciglia e nel quale si sciolgono gli odoranti prima di raggiungere i recettori è formato da acqua, da sali e da diverse sostanze proteiche quali anticorpi, enzimi, recettori delle sostanze odorose e proteine in grado di legarle. Tali componenti contribuiscono alla concentrazione degli odoranti e ai processi correlati con il loro smaltimento (la loro degradazione chimica), creando così un ambiente idoneo alla loro cattura e rilevazione, ovvero alla loro codifica. Una volta entrate nella cavità nasale e discioltesi nel muco, le sostanze odoranti volatili vengono riconosciute da recettori specifici situati nelle cilia e responsabili del processo di trasduzione del segnale olfattivo (la trasformazione degli stimoli in segnali elettrici, indispensabile per condurli fino al sistema nervoso dove vengono interpretati). La possibilità di discriminare migliaia di sostanze odorose diverse dipende dalla presenza di una grande varietà di recettori olfattivi (almeno un migliaio). Le dimensioni di questa famiglia di recettori e le loro specificità individuali non hanno eguali in nessun altro sistema biologico: da queste caratteristiche potrebbe dipendere la loro possibilità di riconoscere una vasta gamma di sostanze odoranti di dimensioni, forma e struttura funzionale diverse.

In una ricerca pubblicata nel 1991 e premiata con il Nobel per la medicina nel 2004, gli americani L. Buck e R. Axel hanno ricostruito tutta ‘la strada degli odori’, dalla superficie interna del naso fino alla corteccia cerebrale, e descritto la scoperta dei geni che controllano il meccanismo responsabile della percezione degli odori e la natura dei recettori olfattivi molecolari, cioè delle serrature biologiche capaci di catturarli. Si tratterebbe di una famiglia numerosissima, comprendente almeno 1000 geni differenti (il 3% di quelli di ciascun individuo) da cui avrebbero origine altrettanti recettori olfattivi situati sulle cellule dell’epitelio: nell’uomo sono all’incirca 350 (un numero comunque alto e variabile tra i vari gruppi etnici), cioè l’1% del genoma umano, nei ratti un migliaio e nei pesci un centinaio. Tutti i geni identificati dai due studiosi sovrintendono allo sviluppo e al controllo di altrettanti recettori olfattivi localizzati sulla superficie delle cellule recettrici.

La struttura dell’epitelio

[Bear et al. 2001: 271]

Negli anni seguenti, in studi indipendenti, Axel e Buck hanno fatto luce sul funzionamento di queste strutture. Ogni cellula recettrice olfattiva (neurone) alloggiata nell’epitelio possiede solo un tipo di recettore e ciascuno di essi è in grado di intercettare un numero limitato di sostanze odorose: i dati elaborati da queste sentinelle biochimiche altamente specializzate nel riconoscere piccoli insiemi di odori vengono trasmessi ai glomeruli situati nei bulbi olfattivi, la prima stazione ‘aromatica’ del cervello. A loro volta, i bulbi smistano l’informazione ad altre strutture del cervello e della corteccia che ci permettono di vivere l’esperienza di un determinato odore. Quanto poi alla natura dei recettori, altro non sarebbero che proteine simili ai fotorecettori della retina. La grande novità di questo meccanismo è però la scoperta che ogni singolo recettore olfattivo (specializzato in un limitato gruppo di odori) è espressione di un singolo gene: così, i singoli odori sono in realtà miscugli complessi di segnali nervosi isolati, attivati dalle diverse molecole aromatiche che li compongono. Nell’uomo si ipotizza una capacità di discriminazione che oscilla tra 5000 e 10.000 odori differenti1.

Ancora più recente è la scoperta, effettuata da un gruppo di ricercatori milanesi (Levi et al. 2003), di un gene connesso con i disturbi dell’olfatto e da cui dipende la possibilità di sentire gli odori. Il gene interessato, il Dlx5, sarebbe responsabile del trasferimento delle informazioni olfattive dal naso al cervello, attraverso l’azione di controllo esercitata sullo sviluppo dei prolungamenti delle cellule nervose dell’epitelio olfattivo. Esso, insomma, ‘guiderebbe’ il percorso degli assoni che dal naso arrivano al cervello. Il suo cattivo funzionamento nei topi impedisce, infatti, il collegamento naso-cervello. Ma questo gene non serve solo a riconoscere gli odori. La sua assenza nel genoma dell’embrione dei topi impedisce a un gruppetto di cellule nervose (normalmente provenienti dal naso) che presiedono a funzioni sessuali di migrare nell’ipotalamo: un’altra conferma biologica del legame tra olfatto e sessualità (cfr. infra, §§ 1.3 e 2.6).

Un fenomeno caratteristico dell’odorato in cui c’imbattiamo regolarmente è la saturazione, cioè la tendenza all’adattamento o assuefazione. Tantissime volte nella vita di tutti i giorni, entrando in una pasticceria, in un panificio o in una casa, veniamo travolti da odori che di lì a pochi minuti non avvertiamo quasi più. In presenza di uno stimolo prolungato, senza alcuna interruzione, i recettori alloggiati nel nostro naso in un certo senso si ‘abituano’ all’odore, reagendo allo stimolo con intensità gradualmente inferiore: entro qualche minuto la sensibilità dell’olfatto a una sostanza odorosa può ridursi, senza scomparire del tutto, per la disconnessione dei recettori che non inviano più informazioni al cervello. I degustatori professionisti, infatti, tra una degustazione e l’altra si sciacquano la bocca con l’acqua per rinfrescare i loro recettori olfattivi e gustativi. Comune in una certa misura anche agli altri sensi, l’assuefazione nel caso dell’olfatto è particolarmente pronunciata. Diversi studi sperimentali hanno dimostrato che il fenomeno può esprimersi sia a livello periferico (legato alle proprietà dei recettori), sia a livello centrale. L’adattamento può assumere inoltre due forme: l’auto-adattamento – una riduzione della sensibilità conseguente a un’esposizione prolungata allo stimolo o alla sua ripetizione – e l’adattamento incrociato – una diminuzione della sensibilità dovuta alla presentazione di uno stimolo di natura diversa. La perdita di sensibilità può dipendere anche dall’abituazione della risposta olfattiva, un fenomeno diverso da quello precedente ma ad esso correlato: in tal caso la diminuzione o la scomparsa della risposta a un nuovo stimolo è legata a fattori psicologici come l’attenzione. L’odore di una casa, ad esempio, rappresenta una novità per chi lo sente per la prima volta, ma colui che ci vive può non avvertirlo per il semplice fatto che non prestandovi più attenzione è come se non lo percepisse. Un po’ come succede con l’udito: dopo qualche tempo ci abituiamo al ticchettio della sveglia in una stanza e non vi facciamo più caso (Engen 1982: 73-87; Holley 1999: 88-90; Brand 2001: 61).

I recettori sensoriali alloggiati nella cavità nasale non sono però gli unici responsabili delle sensazioni odorose, dovute in parte anche all’azione del nervo trigemino le cui terminazioni libere arrivano nella mucosa olfattiva. Questo nervo, che presiede soprattutto alle ‘sensazioni’ del viso (termiche e tattili), nei mammiferi reagisce anche a sostanze chimiche irritanti o pungenti come l’ammoniaca e il peperoncino, fresche, calde o acri come la menta, l’alcol etilico e l’aceto. Le persone con un apparato olfattivo danneggiato, pur avendo perso parzialmente o totalmente la capacità di percepi...

Indice dei contenuti

- Premessa

- 1. L’olfatto tra natura e cultura

- 2. La semiosi chimica

- 3. Odori e cognizione

- Riferimenti bibliografici