![]()

PARTE IV

Influenza: la diffusione delle idee

![]()

Capitolo quindicesimo

Ritorno a Berlino

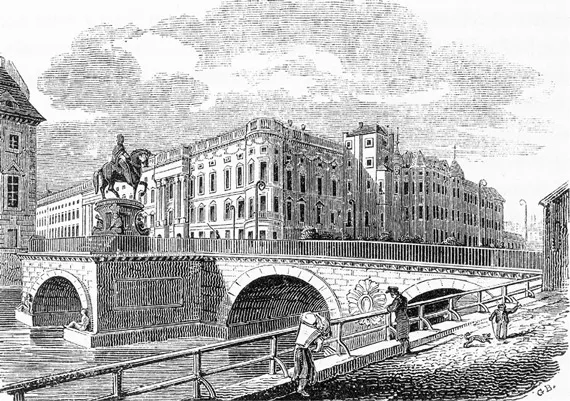

Alexander von Humboldt arrivò a Berlino il 12 maggio 1827. Aveva cinquantasette anni e la città non gli piaceva, come non gli piaceva vent’anni prima. Sapeva che la sua vita non sarebbe più stata la stessa. D’ora in poi, gran parte della sua giornata sarebbe stata occupata dalla “tediosa, agitata vita di Corte”. Federico Guglielmo III aveva 250 ciambellani, per la maggior parte dei quali il titolo era solamente onorario. Si pensava che Humboldt sarebbe entrato a far parte della cerchia ristretta della corte, ma senza un ruolo politico. Ci si aspettava che sarebbe stato l’intrattenitore intellettuale del re e il lettore del dopo cena. Humboldt sopravviveva dietro una facciata di sorrisi e di chiacchiere. L’uomo che trent’anni prima aveva scritto che “la vita di corte priva del suo genio e della sua libertà anche il più intellettuale degli uomini”, si trovava ora vincolato alla routine reale. Era l’inizio di quella che Humboldt chiamava “l’oscillazione del pendolo” – una vita in cui correre dietro ai movimenti del re da un castello alla successiva residenza estiva e poi di nuovo a Berlino, sempre in viaggio e sempre carico di manoscritti e scatoloni pieni di libri e di taccuini. Gli unici momenti che aveva per se stesso e per scrivere i suoi libri erano fra la mezzanotte e le tre del mattino.

Humboldt tornava in un paese che era diventato uno Stato di polizia, in cui la censura faceva parte della vita quotidiana. Gli incontri pubblici – anche le riunioni scientifiche – erano guardate con grande sospetto e gli organismi studenteschi erano stati sciolti coattivamente. La Prussia non aveva una costituzione né un parlamento nazionale, ma solo alcune assemblee provinciali che avevano funzioni consultive e non potevano fare leggi o imporre tasse. Ogni decisione era sottoposta alla stretta supervisione reale. L’intera città mostrava un carattere decisamente militare. C’erano soldati di guardia in pressoché tutti gli edifici pubblici e i visitatori riferivano di perenni rullar di tamburi e parate militari. Sembrava che in città ci fossero più soldati che civili. Un turista osservò le continue marce militari e “la continua esibizione di uniformi di ogni tipo, in tutte le aree pubbliche”.

Senza alcuna influenza a corte, Humboldt era deciso a infondere a Berlino almeno lo spirito della curiosità intellettuale. Ce n’era urgente bisogno. Già da giovane, quando aveva lavorato come ispettore minerario, Humboldt aveva fondato e finanziato privatamente una scuola per minatori. Come il fratello Wilhelm, che pressoché da solo, due decenni prima, aveva istituito in Prussia un nuovo sistema scolastico, Alexander credeva che l’istruzione fosse il fondamento di una società libera e felice. Per molti questo era un pensiero pericoloso. In Gran Bretagna, per esempio, si pubblicavano pamphlet in cui si ammoniva che la conoscenza innalzava il povero “al di sopra dei suoi doveri di umiltà e laboriosità”.

Humboldt credeva nel potere dell’apprendimento e libri come il suo Quadri della natura erano scritti per un pubblico generico e non per gli scienziati che se ne stavano nelle loro torri d’avorio. Non appena arrivò a Berlino, Humboldt tentò di istituire una scuola di chimica e matematica presso l’università. Era in corrispondenza epistolare con alcuni colleghi riguardo alla opportunità di istituire laboratori e ai vantaggi di un politecnico. Convinse inoltre il re che Berlino aveva bisogno di un nuovo osservatorio attrezzato con gli strumenti più recenti. Sebbene alcuni ritenessero che Humboldt fosse diventato un “cortigiano servile”, in realtà era la sua posizione a corte che gli consentiva di sostenere gli scienziati, gli esploratori e gli artisti. Bisognava cogliere il sovrano “nei momenti di ozio”, spiegava Humboldt a un amico, e non lasciarlo andare. Nel giro di poche settimane dal suo arrivo, si trovò impegnato nella realizzazione delle sue idee. Come disse un collega, aveva “l’invidiabile talento di porsi al centro del dibattito intellettuale e scientifico”.

Per decenni, Humboldt aveva criticato i governi, dando voce al suo dissenso e alle sue opinioni, ma all’epoca in cui si trasferì a Berlino, era diventato disilluso nei confronti della politica. Da giovane, si era entusiasmato per la Rivoluzione francese, ma negli anni più recenti aveva osservato come in Francia gli ultra-realisti dell’Ancien Régime avessero riportato indietro l’orologio. Ovunque in Europa prevaleva un’atmosfera reazionaria. Ovunque guardasse, Humboldt vedeva che le speranze di cambiamento erano state schiacciate.

In Inghilterra, durante la sua recente visita, aveva incontrato una vecchia conoscenza, George Canning, il nuovo primo ministro britannico. Humboldt aveva visto come Canning avesse lottato per formare un governo perché il suo partito, i Tories, era diviso sulle riforme economiche e sociali. Alla fine di maggio del 1827, dieci giorni dopo l’arrivo di Humboldt a Berlino, Canning si era trovato a dover chiedere l’appoggio del partito all’opposizione, i Whigs. Sulla base di quello che Humboldt riusciva a desumere dai giornali berlinesi, la situazione in Gran Bretagna peggiorava a ogni piè sospinto. Nel giro di una settimana, la Camera dei Lord aveva insabbiato un emendamento sulle contestate Corn Laws, che erano state un punto chiave nei dibattiti sulla riforma. Le Corn Laws erano così controverse perché consentivano al governo di imporre dazi elevati sui cereali esteri. I cereali a buon mercato provenienti dagli Stati Uniti, per esempio, erano tassati così pesantemente che diventavano estremamente costosi, consentendo ai ricchi proprietari terrieri inglesi di eliminare di fatto qualsiasi concorrenza e, al tempo stesso, mantenere il monopolio sul controllo dei prezzi. Quelli che ne risentivano di più erano i poveri, perché il prezzo del pane rimaneva esorbitante. I ricchi restavano ricchi e i poveri restavano poveri. “Siamo sull’orlo di un grande scontro fra la proprietà e la popolazione”, prediceva Canning.

La situazione era ugualmente reazionaria sul continente. Dopo la fine delle guerre napoleoniche e il Congresso di Vienna nel 1815, gli Stati tedeschi erano entrati in una fase di relativa pace, ma di poche riforme. Sotto la guida del ministro degli Esteri austriaco, il principe Klemens von Metternich, gli...