La situation des Canadiens français dans l’histoire fut un paradoxe constant. Ce peuple, depuis le début, semble posséder une curieuse permanence, malgré les conditions extérieures qui le menacent et parfois le condamnent, et malgré l’insignifiance de ses moyens, qui ne l’a jamais empêché de prétendre à persister dans l’histoire. Il s’agit d’un peuple bizarrement posé dans la durée et comme installé dans l’histoire une fois pour toutes, en dépit de tous les aléas et de l’invraisemblance. Il ne s’agit pas, autant qu’on pourrait penser, d’un peuple inexistant à l’origine, plus tard menacé mais s’affirmant, puis à d’autres moments sur le point de vaincre ou de périr, et dont la courbe historique aurait quelque lien serré avec les événements et les situations. Son sentiment de permanence n’a jamais eu qu’un rapport assez lointain avec sa position réelle et avec ses virtualités. On ne trouve pas pour ainsi dire de fin ni de commencement dans cette histoire. Les Canadiens français, d’une certaine façon, dirait-on, ne sont pas dans l’histoire. On croirait, depuis toujours, qu’ils se perçurent comme un peuple déjà établi, malgré les conditions qui démentaient cette prétention et en dépit d’une politique qui n’avait cure de leur illusion et se faisait dans une grande mesure par-dessus leur tête.

Ce phénomène me paraît une constante de notre histoire, sous le Régime français y compris. Nous ne sommes alors qu’une poignée, à peine une colonie, presque rien qu’une mission, agrippée aux contreforts d’un continent encore inconnu ; mais déjà nous sommes un petit peuple, qui rebute quelquefois la métropole par son esprit d’indépendant et qui accuse des traits déjà distincts. Sous les Anglais, dans la première moitié du xixe siècle, nous sommes de simples vaincus, qui pourraient être plus ou moins faciles à réduire, ou à séduire ; mais ce n’est pas de cette matière friable que le dominateur trouve ici. Nous n’avons pas encore le nombre, nous ne possédons rien, excepté un peu de sol arable. La maîtrise économique, le conquérant s’en empare. Nous ne possédons pas les moyens du pays ; c’est l’étranger qui, en quelque sorte, les possède ; mais, contrairement à lui, nous avons un pays. Nous sommes un peuple ; il n’est qu’une caste. Le langage ne s’y trompe pas, qui appelle les conquérants les Anglais et réserve aux seuls Français le nom de Canadiens. Nous sommes un peuple, mais qui n’a même pas pour lui le nombre. Nous ne sommes encore rien que déjà, et comme par nature, pour une assurance et une conviction sans rapport avec notre peu de pouvoir, nous nous comportons d’une manière instinctivement souveraine, mais sans posséder les attributs de la souveraineté, ou comme une nation, mais sans gouvernement qui nous soit propre, Sans protection du droit des gens, sans ambassadeurs, sans armée, sans affaires, sans constitution à nous, sans alliances, sans projets, bref sans ces mille instruments, les perspectives et les rôles multiples qui font qu’un peuple non seulement existe mais agit et s’affirme. C’est là une position très fausse.

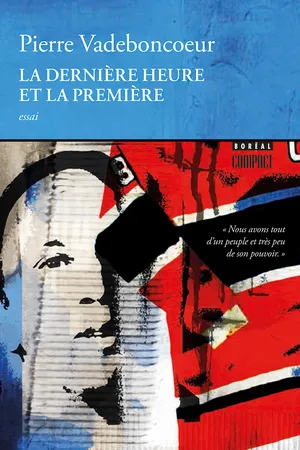

Voilà donc le paradoxe : constituer très profondément un peuple, mais un peuple dépouillé, investi, et qui dure et veut durer comme s’il possédait effectivement ce qu’il faut pour se compter comme une nation. La colonisation, ici, a si bien réussi qu’elle a donné très tôt naissance à un pays distinct, mais gouverné par d’autres et privé, en nous, de presque tout ce qui peut en faire un pays véritable. C’est un pari invraisemblable et que nous maintenons depuis toujours, grâce à un enracinement profond. Nous avons tout d’un peuple et très peu de son pouvoir. Notre histoire a soutenu jusqu’ici cette contradiction, qui pourtant ne peut être tenue pour un principe de durée, bien au contraire. La question est de savoir si nous pourrons encore vivre dans cette condition paradoxale. Ma réponse est négative. La contradiction, il faut maintenant la résoudre ou se résigner à périr. Il n’y a plus de milieu.

Nous n’avons cessé de nous étendre à ras du sol et d’assurer ainsi davantage notre adhésion au pays, comme une plante rampante, par prolifération. Mais par comparaison avec ce progrès continu d’habitation, notre développement vertical a été négligeable. Nous n’avons pu faire que la vie économique et politique autour de nous ne s’exerce indépendamment de nous et de notre légitime possession du sol, si l’on excepte la conquête et le maintien de nos pouvoirs politiques de province. Occupés à cultiver, démunis de moyens, orientés vers la vie privée, vers une existence toute familiale et villageoise, impuissants à prendre la place de ceux qui possédaient capitaux et pouvoir réel, nous avons assisté, avec une passivité remarquable, à tout ce qui autour de nous s’appropriait les moyens concentrés de la domination. Nous nous sommes laissés envahir même, comme un pays sans frontière, par les vagues successives de l’immigration et nous avons laissé s’organiser en dehors de nous, de leur propre mouvement et pour leurs propres fins, ces éléments nouvellement arrivés, comme si rien dans tout cela ne dérangeait notre projet, qui était simple et comme fermé sur nous-mêmes. Notre histoire fut ainsi, en un sens, une espèce d’abstraction. Nous ne voyions que le bout de la paroisse et c’est ainsi que nous tenions le pays. Nous nous sentions chez nous, quoi qu’il arrivât. Notre illusion consistait à nous avancer dans l’histoire, au nom d’une destinée, sans faire avancer l’histoire. Nous n’avons pas cessé de croire que l’histoire ici fût bien la nôtre, même quand elle était faite par d’autres, ce qui était le plus souvent le cas. Ce qui s’appelle grande politique, économie dominante, gouvernement réel, bref ce qui fait ou conditionne l’action d’un peuple et par conséquent son existence, nous paraissait extérieur, l’était effectivement, et, à ce titre, nous semblait en quelque sorte étranger à l’histoire, celle que nous vivions. C’est un fait : l’histoire fut à nos yeux, pour une grande part, quelque chose de proprement folklorique. On sait de reste que la politique, une politique de cantons, le fut aussi et que même aujourd’hui la population a peine à la concevoir autrement.

Nous avions jusqu’à un certain point l’illusion que l’histoire nous portait complaisamment, comme en effet la nature elle-même soutient au jour le jour le peuple qui s’appuie directement sur elle et vit très réellement l’existence qu’elle assure aux individus comme toutes petites collectivités qu’ils forment. Il nous semblait que notre durée, comme peuple, était un peu fondée de la même façon dans l’histoire. Notre accroissement démographique étonnant nourrissait pour une part cette espérance, qui, ainsi, devenait encore plus naturelle à nos yeux. Il faut attribuer à cette illusion, alors compréhensible, l’optimisme qui nous faisait croire en notre « mission providentielle » et en un destin que ne pouvait démentir l’observation que nous faisions du réel dans nos campagnes : lorsqu’un peuple se croit de la sorte dans l’existence, il se figure aisément qu’il a des gages d’avenir, n’ayant qu’à exister et durer, ce que chacun fait naturellement et ce que chaque petite agglomération fait de même façon. L’optimisme historique, malgré les difficultés que nous avons eues, me semble avoir été constant dans notre histoire, jusqu’à tout récemment. Nous nous percevions comme un peuple, par pur sentiment d’existence. Certes, la modération relative du vainqueur et l’habileté de son impérialisme ne furent pas de petites causes de cette confiance, et même on peut leur imputer le tort d’avoir contribué à nous garder dangereusement longtemps dans l’illusion d’une espérance tout de même fragile. L’avenir n’est point facile. Cette idée pour nous n’a pas dix ans.

Ce peuple bénéficiait d’un curieux aveuglement. Il ressemblait à l’un de ces personnages doux et candides, inconscients des dangers et qui, par grâce ou comme par don, traversent les périls et les haines sans en être atteints, préservés d’un coup fatal, dirait-on, par leur simplicité confiante, par leur rêve. Nous nous sommes constitué une psychologie de peuple fermement ancré dans l’histoire, au milieu de tout ce qui compromettait comme à loisir notre destin. Ces forces s’exerçaient librement autour de nous et parmi nous ; mais ce n’était pas là l’histoire, inclinions-nous à penser ; l’histoire, c’était notre permanence tranquille. Rien, eût-on cru, ne dérangeait notre étrange souveraineté, notre immunité magique. On pouvait se tailler de vastes domaines dans notre empire ; on pouvait remplir notre maison d’étrangers ; on pouvait tout décider à notre place ; on pouvait faire des constitutions ; on pouvait commercer, fabriquer, faire des guerres : qu’importait ? Nous nous y opposions quelquefois. Cela ne changeait pas grand-chose et, de toute façon, la politique des autres, qui faisait le gouvernement, l’économie, la diplomatie, les alliances, et qui modelait le pays, le volait, le violait, nous laissait à notre domaine pour ainsi dire intérieur.

Notre existence collective de fait, qui était notre expérience, était aussi notre essentiel projet. On nous laissait celui-ci. Les concessions du vainqueur visèrent, après l’Acte d’Union, à le reconnaître. Elles concordaient avec notre désir ; elles correspondaient à notre attente ; mais elles réservaient d’autre part des avantages et des pouvoirs dont notre patriotisme de toute façon ne se préoccupait guère ou lui semblait inaccessibles. Dans notre état de conscience de jadis, voire de naguère, ce jeu de dupes pouvait durer. Le partage des pouvoirs, dans la Confédération, convenait jusqu’à un certain point à ce partage des ambitions.

Notre vision des choses, telle que je l’ai décrite, était évidemment paysanne. Notre condition se transformant par l’industrie et par l’action sur nous du monde moderne, il fallait prévoir que l’espèce de conscience politique sans âge et à tant d’égards sans histoire qui était la nôtre changerait aussi, quoique avec un certain retard, bien entendu. Mais Laurier, qui vécut la période par excellence de la conciliation du vainqueur et du vaincu suivant ce compromis général, ne fut guère un homme d’État sérieux qu’avec les Anglais et pour l’avantage des entreprises de ces derniers, aux yeux desquels l’histoire ne signifiait pas seulement durer. Il fit la politique de ceux qui faisaient vraiment de la politique. Il gouverna avec ceux qui réellement gouvernaient. On perçoit dans son attitude une certaine condescendance envers les Canadiens français et leur politique, cette politique qui n’en était une qu’à un point de vue restreint et généralement toujours le même. Le seul fait de gouverner fit de lui en quelque sorte un étranger pour nous, un homme qui avait d’autres horizons et d’autres volontés que les nôtres, et nous étions très fiers qu’il fût à la tête de ce monde prestigieux sur lequel nous n’avions que peu d’influence. Son image trônait dans tous les foyers.

Laurier n’a pas tenté de harnacher notre force collective, force stagnante et tenue pour telle. Il s’est fait déléguer par elle, mais pour s’occuper d’autre chose. Cela convenait assez à notre manière d’être. Il faut dire que la composition même du pays, qui faisait de nous de perpétuels minoritaires, inclinait tout homme d’État qui voulait gouverner à nous abandonner à nos vagues espérances, à préserver et réserver tant bien que mal nos positions retranchées, et à agir pour tout le reste, c’est-à-dire pour l’essentiel, suivant les lignes de force de l’autre Canada. Nous n’étions pas dans la course. Nous n’étions pas situés aux centres de décision, comme on dit aujourd’hui. Il y avait donc une compatibilité certaine entre cette façon de nous mettre de côté et notre propre projet. Laurier, en changeant de camp, nous laissait le nôtre et nous confirmait non seulement dans nos habitudes, dans notre manière d’exister politiquement, à ras du sol, mais dans notre manque de pouvoir, qu’il se trouvait ainsi à reconnaître et à perpétuer. Il a sans doute contribué à fixer ce modèle et cette situation politiques. Pour cinquante ans, rien d’essentiel n’en serait changé. Les Anglais sentaient eux-mêmes qu’il fallait laisser ce drôle de peuple à ses petites affaires et à ses entêtements inoffensifs. (À ses « sentiments », aurait dit Laurier.) La Confédération ne tiendrait sans doute qu’à ce prix et leurs affaires à eux prospéreraient sans encombre.

Par un paradoxe remarquable, l’abandon, mais un abandon adroit et recouvert, convenait très bien à notre volonté d’être, telle que nous la concevions. Tout concourait à nous laisser végéter, aussi bien le pouvoir du dominateur que notre propre désir, aussi bien l’enseignement de l’Église, championne de l’agriculture, que les intérêts économiques et politiques des Anglais, aussi bien la défection de nos politiciens que la majorité parlementaire. Nous avons donc végété, au sens propre du mot : notre adhésion au pays fut comme un attachement de végétation. Le Parti libéral fut le principal instrument de notre aliénation par rapport au pouvoir, car, de tous les partis, il fut le plus habile à utiliser nos leaders comme à saisir et à reconnaître les limites de notre volonté politique.

Tout concourait. Notre goût de la liberté et de l’indépendance personnelles, par exemple. Celles-ci étaient assurées par la condition même du cultivateur autonome, qui ne demandait guère plus qu’être maître chez lui, entendez dans son champ. La doctrine proprement religieuse de l’Église, d’ailleurs, étant au plus haut point personnaliste et en ce sens individualiste, il suffisait, pour s’y conformer, de ne mener qu’une existence laborieuse, rangée, quelque peu contemplative, et, pour tout dire, paroissiale. La foi servait la langue et la langue servait la foi. Ce binôme se tenait par lui-même et fermait plus ou moins le cercle de notre politique. Celle-ci était avant tout religieuse. Tant que ce conservatisme pourrait durer, tant que le protectionnisme de la langue pourrait persister dans les conditions régnantes, notre politique s’en tiendrait plus ou moins à cela. La petite collectivité rurale avait tout ce qu’il fallait pour permettre de vivre en bon chrétien. La culture religieuse trouvait son compte dans une existence ainsi réglée sur les terres, dans le milieu homogène qu’offrait la paroisse. D’autre part, cette conception s’accordait parfaitement à notre idée politique dominante, qui était de nous implanter dans le pays rural et d’y vivre comme un peuple distinct, avec ou sans pouvoir. Dans cette psychologie du salut personnel, du reste, il y avait une vertu implicitement honorée : l’humilité, la modestie. Dans cette culture d’ouailles, l’idée de pouvoir n’avait que peu d’échos. Tel a pu être ce trait de notre religion et donc de notre politique, accentué par notre condition historique particulière qui, de son côté, fermant le cercle vicieux, avait pour effet de rétrécir en nous la pensée religieuse et de restreindre les horizons de notre Église.

Notre langue, nos usages, nos traditions, dans ce milieu fermé, contribuaient aussi à nous donner un sentiment illusoire d’existence collective ou nationale. Ils nous affermissaient dans la c...