Dare un nome alla salute mentale.

È il momento di parlare delle diagnosi che abitano i territori della psichiatria e della psicologia. Accanto a quelle piú «note», per esempio di disturbo ansioso, depressivo o schizofrenico, ne troviamo altre che si rivolgono direttamente al nostro carattere, che può essere diagnosticato come narcisistico, isterico, paranoide, ossessivo, e cosí via. Dico subito che, in molti psicoanalisti e psichiatri, la parola diagnosi, a lungo considerata sinonimo di semplificazione, oggettivazione e stigma, suscita ancora una certa diffidenza. Ho sentito piú di un collega dire: «io non faccio diagnosi». Ma so che «una» diagnosi la fa anche chi dice di non farla: anzi, a volte la fa senza saperlo e, questo sí, rischia di trasformarla in un oggetto pericolosamente misterioso. Come ho già detto, considero la diagnosi un momento di conoscenza e incontro e mi sembra impossibile avere un colloquio con un paziente senza farsi un’idea, anche comparativa, ovviamente modificabile, della sua personalità, del suo funzionamento mentale e delle sue relazioni. Né banalizzante né stigmatizzante, la diagnosi che a noi interessa è al servizio del paziente e infatti ci aiuta a scegliere con cognizione di causa la terapia piú indicata. Rispetto al passato, negli ultimi decenni si è sviluppata una diagnostica piú sofisticata, piú sensibile ai contesti (una diagnosi fatta in pronto soccorso ha caratteristiche e scopi diversi da una diagnosi fatta in un ciclo di colloqui di consultazione) e piú condivisibile, per concetti e linguaggio, tra colleghi di diversa formazione.

Restituire la conoscenza.

C’è un momento del colloquio psicologico, si chiama restituzione, in cui il clinico deve appunto restituire al paziente ciò che ha capito di lui in termini diagnostici. Soprattutto deve decidere come farlo. Riguarda i risultati dei test psicologici, ma anche piú in generale la diagnosi. È un momento in cui, per citare Shakespeare, il clinico deve fare come il poeta: menzionare le «cose sconosciute», intuirne «la forma definitiva» e dare «all’aereo nulla un luogo in cui abitare e un nome».

Nell’autobiografia, Sacks racconta l’inizio della sua analisi. Era il 1966, e lui era a pezzi: traumatizzato dal ricordo dei bombardamenti e delle punizioni corporali ricevute in collegio; angosciato dalla schizofrenia del fratello; ancora sanguinante per le parole pronunciate da sua madre quando le confidò la sua omosessualità («Sei abominevole. Vorrei che non fossi mai nato»); bloccato nella vita affettiva e sessuale; ipocondriaco, fobico e dipendente, oltre che dalle anfetamine, anche dal body building. L’analisi, racconta, iniziò cosí:

Pensando a Michael, il mio fratello schizofrenico, chiesi a Shengold se anch’io lo fossi. «No», rispose lui. Allora, domandai, ero «solo nevrotico?» «No», rispose. Lasciai cadere lí la cosa, la lasciammo cadere entrambi, e là è rimasta per gli ultimi 49 anni.

(Tanto durò l’analisi di Sacks, un’analisi a vita!) Nonostante fosse affascinato dai nomi delle malattie, o forse proprio per questo, non era un’etichetta diagnostica quello di cui Sacks aveva bisogno. Ciò di cui aveva bisogno era essere accolto per quel che era, fuori dal rifugio delle sue tavole periodiche e lontano dalle diagnosi dolorose che avevano segnato la sua vita: «schizofrenia», «omosessualità», «tossicomania». Questo ovviamente non impedí a Shengold, il suo analista, di fare, tra sé e sé, una diagnosi (che, mi sembra di capire, non lo collocava nell’area psicotica, e neppure in quella nevrotica, ma nella grande «terra di mezzo»). Per un altro paziente, invece, sapere che anche altri condividono lo stesso problema e che questo ha un nome può essere importante. Lo racconta la scrittrice Simona Vinci in Parla, mia paura:

Lo psichiatra mi dedicò un’ora del suo tempo. Parlammo dell’analisi che stavo facendo, degli attacchi d’ansia, della paura. [...] Aveva centrato il punto: [...] la mia era una depressione ansiosa reattiva [...] avevo bisogno di definirmi, di appiccicarmi un’etichetta, di sapere chi ero diventata.

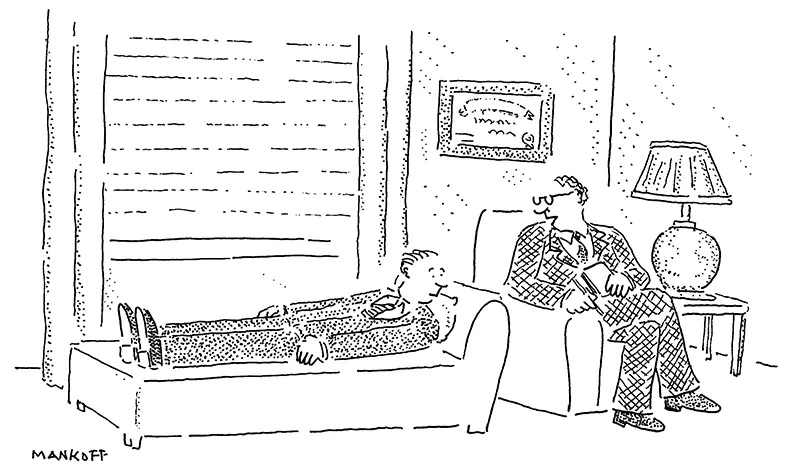

Non esiste un regolamento rigido per la restituzione, a lungo considerata dagli esperti un’operazione «rischiosa». Nella relazione clinica, la maggior parte delle scelte si costruisce in base a chi abbiamo di fronte, ma credo che la condivisione dei risultati di una valutazione diagnostica con il diretto interessato sia utile e importante. Dai tempi in cui l’American Psychological Association, era il 1971, si domandava «Condividere i risultati con il paziente: irresponsabilità professionale o coinvolgimento efficace?» sono cambiate molte cose. Oggi, con i nostri pazienti, compatibilmente con le loro capacità di funzionamento mentale e relazionale, tendiamo a costruire un’alleanza, prima diagnostica e poi terapeutica, basata sul coinvolgimento, la condivisione e, quando possibile, la responsabilità. Feedback e disclosure, riscontro e rivelazione, sono termini entrati da tempo nella nostra pratica clinica. Lo stesso vale per consenso informato, o meglio, volontario. Finché le condizioni della coscienza del paziente lo consentono, quindi in assenza di deliri o allucinazioni, la valutazione diagnostica va sempre piú nella direzione del collaborative assessment, che inevitabilmente è anche un therapeutic assessment. Ovviamente non si tratta di trasmettere informazioni con linguaggio tecnico-gergale (trovo molto divertente la vignetta in fig. 3), ma di condividere, usando un linguaggio appropriato ma accessibile, le caratteristiche emerse dalla valutazione che riteniamo utili al paziente per comprendere il suo modo di essere e funzionare.

3. «Ma, esattamente, che cosa non ha capito del mio discorso sulla sua propensione alla regressione maligna e alla reintroiezione patogena come strategie difensive contro lo scompenso psicotico?»

Il clinico, diceva negli anni Quaranta lo psichiatra Harry Stack Sullivan, deve contemporaneamente osservare e partecipare. Oggi la ricerca ha iniziato a studiare anche l’influenza delle sue caratteristiche personali, prima mai indagate, nel processo di diagnosi e cura. Per decenni abbiamo giustamente studiato la personalità del paziente, il suo modo di instaurare legami, il suo transfert. Poi l’attenzione si è rivolta anche allo studio della relazione terapeutica, al modo in cui si costruisce l’alleanza: successi e fallimenti, rotture e riparazioni. Da qualche anno abbiamo deciso di studiare anche il terapeuta: l’aspetto, l’età, il temperamento, la personalità, lo stile di attaccamento, i meccanismi di difesa, la cornice di riferimento teorico, gli anni di esperienza, il modo di condurre il colloquio, le tecniche preferite. Possiamo forse pensare che le variabili del terapeuta non influenzino il processo diagnostico e terapeutico?

Credo sia possibile tratteggiare alcune indicazioni di buon senso da tenere presenti nel colloquio di restituzione: sintonizzarsi sulla cultura e il vocabolario del paziente; riepilogare le sue caratteristiche di personalità per come sono emerse nei colloqui (non solo le negative, anche le positive!); evitare termini come «anormale», «deviante», «patologico»; incoraggiare i commenti e, alla fine, chiedere se è tutto chiaro e ci sono osservazioni o richieste. La domanda di Ivan Il’ič è la stessa che il nostro paziente può formulare in tanti modi, anche tacendo: «che cosa ho?», «che idea si è fatto di me?», «guarirò?», «cosa può fare per me?» Non è eludibile. Per due motivi: uno deontologico, l’altro terapeutico. Perché, nelle sue mille versioni, compresa quella che si svolge nella testa del clinico («che cosa ha?», «che idea mi sono fatto di lui?», «guarirà?»), in fondo è l’inizio della terapia.

Parole greche.

Lo abbiamo già detto e non possiamo che ripeterlo, perché tutto sta nella giusta comprensione etimologica della parola «diagnosi». Nell’intreccio delle sue radici troviamo il conoscere, il riconoscere, il capire… «attraverso», «per mezzo di» (διά). Attraverso cosa? Per esempio i sintomi (soggettivi e riferiti dal paziente) e i segni (oggettivi e riscontrati dal medico), grazie ai quali si può risalire alle cause e si possono fare ipotesi, confronti, previsioni, in vista della terapia. Ma non sempre il sintomo parla attraverso il corpo; la conoscenza del clinico deve rivolgersi ai pensieri, ai sentimenti e agli affetti, ai comportamenti. Spesso sono indecifrabili, a volte silenziosi che proprio non li sentiamo, altre volte sono rumorosi, troppo, fino a coprire la possibilità di ascoltarli. Allora il prefisso «attraverso» si riferisce alla voce dell’altro, che sia silenzio, dialogo o grido. Ecco dunque il significato ultimo della parola diagnosi: conoscenza e ascolto nell’incontro.

C’è un’altra parola greca che ci aiuta a capire cosa c’è dietro una diagnosi: ϰλίνη (letto). Il «clinico» è chi visita l’ammalato al letto, va verso di lui. È la diagnosi che deve adattarsi al paziente, non il paziente alla diagnosi. Se dunque la clinica è un’inclinazione, la posizione del clinico non sarà né verticale né orizzontale. Come osserva la filosofa Adriana Cavarero, la soggettività potrebbe essere (ri)pensata anche a partire dalla postura: non l’uomo eretto, dunque, ma quello rivolto all’altro, capace di portare la cura. La parola «terapia», in fondo, deriva da ϑϵραπϵύω-ϑϵραπϵύϵιν: «assistere», «servire», «occuparsi di», ma anche «onorare» e «custodire il tempio».

La conoscenza diagnostica deve essere idiografica o nomotetica? Con il primo termine intendiamo un tipo di conoscenza che si concentra sulle peculiarità del singolo (ίδιος), sulla sua specificità e irripetibilità; con il secondo intendiamo una conoscenza che cerca di stabilire leggi generali (νόμος), somiglianze che accomunano il funzionamento di individui diversi (magari per accomunarli nella cura piú efficace). La conoscenza idiografica appartiene al clinico e riguarda il singolo paziente; quella nomotetica è piú tipica del ricercatore e riguarda categorie di pazienti che presentano caratteristiche comuni. Difficile essere clinici-ricercatori, o ricercatori-clinici: anche per questo il diagnosta è in tensione, perché deve ospitare entrambe le parti. Un mio amico che studia la personalità sostiene che i ricercatori devono accettare il fatto che, come i fiocchi di neve, i pazienti non sono mai perfettamente uguali; e che i clinici devono rendersi conto che, cosí come possiamo distinguere il nevischio da una bufera di neve, deve essere possibile ricondurre i pazienti alle loro specifiche categorie. Wisława Szymoborska lo dice con un verso indimenticabile: siamo «diversi come due gocce d’acqua».

La visione clinica migliore è contemporaneamente idiografica e nomotetica. Saper tradurre leggi generali in declinazioni particolari, elaborare ipotesi generali a partire da casi particolari: ecco il sapere diagnostico. Bypassare il polo idiografico significa pensare che una persona può essere studiata come fosse un oggetto inanimato; bypassare quello nomotetico significa privare l’atto diagnostico del suo valore comunicativo e delle sue fondamenta scientifiche. Solo nel dosaggio delle due componenti riusciamo a dare, in base alle necessità e ai contesti, senso e sensibilità alla diagnosi.

Le tavole della discordia.

Se la medicina è una scienza inesatta, la psichiatria lo è ancora di piú. Le cause dei disturbi mentali e la possibilità di prevederne esordio e decorso, sono poco conosciute. Quando si tratta di fare ipotesi eziologiche, la formula bio-psico-sociale va per la maggiore: un po’ di genetica, un po’ di anatomia e di neurochimica; un po’ di relazioni familiari e di attaccamento, un po’ di contesto socioeconomico. Sarà per sentirsi piú forte di fronte alle molte incertezze, che la diagnostica psichiatrica si è sempre data un gran da fare. E anche per questo mi piace.

Per alcuni una Bibbia, per altri il risultato normativo del furore nosografico degli psichiatri americani, il DSM, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, nato nel 1952 e oggi alla sua quinta edizione, è un controverso brand della contemporaneità. Spiegato in poche parole, si tratta dell’elenco delle malattie mentali (e della loro prevalenza, da cui «statistico») redatto dall’American Psychiatric Association (APA). Col tempo è diventato sempre piú ateorico e descrittivo, cioè non ha teorie di riferimento e non vuole spiegare l’origine dei disturbi mentali, ma segue una filosofia di tipo biomedico, cioè presenta i disturbi dal punto di vista dei sintomi osservabili e rilevabili (si potrebbe obiettare che anche questa è una teoria). È categoriale (un po’ meno l’ultima edizione), cioè stabilisce un numero preciso di criteri che consentono allo psichiatra di decidere se una determinata condizione è diagnosticabile, e quindi patologica, oppure non lo è (al contrario si definisce dimensionale un approccio basato sull’intensità del sintomo e non sulla sua presenza/assenza). Per molti anni (oggi non piú) ha proposto un approccio multiassiale, cioè ha orientato lo sguardo psichiatrico sul paziente in modo stratificato, mettendo in luce, sequenzialmente, le grandi sindromi, i disturbi della personalità, le condizioni mediche associate, gli eventi di vita stressanti. Cerca di evitare, ma spesso non ci riesce, la comorbilità (cioè la presenza simultanea di piú diagnosi nello stesso paziente), partendo dal presupposto che, se piú diagnosi si sovrappongono, averle separate non era corretto, e quindi non sono valide; ma un clinico esperto sa che, quando si scompongono sindromi complesse nelle loro parti, come pretende di fare il DSM, la comorbilità è un esito inevitabile.

Il primo DSM aveva 130 pagine e contemplava 106 disturbi. Il quinto, uscito del 2013, ha circa mille pagine e quasi 300 disturbi. Se includiamo anche le cosiddette revisioni, in sessant’anni il DSM ha avuto sette edizioni. Un dato che al tempo stesso significa iperdiagnosticismo, ma anche aggiornamenti continui su età d’esordio, decorso, fattori predisponenti, prevalenza, proporzione tra i sessi, pattern familiari, diagnosi differenziali e cosí via.

Ogni 10-15 anni l’astronave DSM atterra sul pianeta degli psichiatri e dei loro pazienti, cioè tra noi. Ogni volta, ma l’ultima piú delle altre, l’atterraggio è accompagnato da polemiche, petizioni, attese e boicottaggi. Anche da notevoli conflitti interni all’APA (il caso piú recente riguarda la sezione dei disturbi di personalità che, nell’ultima edizione, doveva essere rivoluzionata e invece è rimasta la stessa, salvo l’aggiunta di un complicato modello alternativo in appendice al Manuale).

Non è difficile immaginare la varietà di diagnosi che i vari DSM, nel corso del tempo, hanno incluso ed escluso. Edizioni che hanno rispecchiato le scoperte, le tendenze o le «mode» scientifiche del momento (per esempio il disturbo di panico o quello da deficit di attenzione/iperattività), e le loro inevitabili implicazioni economiche e culturali. Pagine che per alcuni portano ordine e razionalità nel mondo delle diagnosi (e delle terapie, altrimenti impensabili), mentre per altri portano superficialità, reificazione, oggettivazioni autoritarie e medicalizzazioni inutili. Uno stimato psichiatra inglese, Peter Tyrer, ha causticamente sciolto l’acronimo DSM in Diagnosis as a Source of Money o a scelta Diagnosis for Simple Minds. Ed è proprio il padre della quarta edizione del DSM, Allen Frances, uno dei critici piú aspri della quinta. I titoli dei suoi libri sono eloquenti: La diagnosi in psichiatria. Ripensare il DSM-5 e Non curare chi è normale (il titoli originali sono ancora piú eloquenti: li trovate in bibliografia). Sia chiaro, Frances critica...