eBook - ePub

Lebensmittelsicherheit und Lebensmitteluberwachung

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Lebensmittelsicherheit und Lebensmitteluberwachung

Über dieses Buch

Expertenwissen für jedermann: Diese Auskopplung aus dem "Handbuch der Lebensmitteltoxikologie" beschreibt umfassend und kompetent heute verwendeten Methoden und Verfahren der Lebensmittelüberwachung.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Lebensmittelsicherheit und Lebensmitteluberwachung von Hartmut Dunkelberg, Thomas Gebel, Andrea Hartwig, Hartmut Dunkelberg,Thomas Gebel,Andrea Hartwig im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Technik & Maschinenbau & Lebensmittelwissenschaft. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

1

Allgemeine Grundsätze der toxikologischen Risikoabschätzung und der präventiven Gefährdungsminimierung bei Lebensmitteln

1.1 Einleitung

Mit der natürlichen Nahrung nehmen wir jeden Tag Zehntausende von unbekannten Substanzen auf, wahrscheinlich sogar Hunderttausende. Von der überwiegenden Mehrzahl kennen wir die vorhandene Konzentration nicht, ja nicht einmal die chemische Struktur. Offenbar sind jedoch die Dosis und die akute Toxizität der meisten dieser nahezu unzählbaren Verbindungen so gering, dass fast nie eine unmittelbare Gesundheitsgefährdung resultiert. Die Jahrtausende alte Erfahrung hat nur für wenige definierte Nahrungsmittel (Pflanzen, Pilze, Fische, etc.) und bestimmte Inhaltsstoffe eine toxikologische Gefährdung überliefert. Hingegen können wir naturgemäß wegen der komplexen Situation nur wenige konkrete Aussagen über mögliche, negative oder positive, chronische Wirkungen der Komponenten in unserer Nahrung machen. Dafür sind die Konsumgewohnheiten der meisten menschlichen Gesellschaften zu komplex und zu variabel.

Neben den natürlichen Nahrungsbestandteilen können toxikologisch auch vom Menschen manipulierte Faktoren in Lebensmitteln eine zunehmende Rolle spielen. Vielen dieser Komponenten wird primär eine „günstige“ Wirkung zugeschrieben, und deshalb werden sie Lebensmitteln zugesetzt und vom Verbraucher konsumiert. Ob die stetige Konfrontation gegenüber zunächst unterschwelligen Stoffmengen, z. B. von karzinogenen Stoffen (insbesondere aus der Nahrungszubereitung wie Kochen, Braten, Grillen, Frittieren, etc.), in praxi einen deutlichen schädlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit ausübt, muss heute noch weitgehend offen bleiben. Jedenfalls hat die Tatsache, dass hier mutagene und karzinogene Substanzen vorliegen, die durchaus zu den potenten gehören, bisher in unserer Gesellschaft zu keiner drastischen Konsequenz geführt: Wir kochen, braten und grillen unsere Nahrung weiterhin. Man kann davon ausgehen, dass nach jeder Mahlzeit in den Leberzellen Tausende von DNA-Addukten aufgetreten sind und noch sehr viel mehr Addukte an Proteinen. Wir vertrauen weitgehend auf die bekannten und offensichtlich sehr ef-fektiven Reparatursysteme in unserem Organismus, die solche Noxen fast immer wieder unschädlich machen.

Vom Standpunkt der Toxikologie aus (d. h. der Schädlichkeit), und vielleicht auch der Pharmakologie (d. h. der Nützlichkeit), kann man zusammenfassend mehrere Gruppen von Komponenten in der Nahrung unterscheiden:

- natürliche, in bestimmten Nahrungsmitteln bevorzugt vorkommende, chemische Substanzen. Dies stellt bei weitem die größte Gruppe dar. Die Toxizität einiger konkreter Substanzen ist uns heute geläufig. Mögliche Wirkungen der weitaus meisten Bestandteile der Nahrung bleiben unbekannt;

- angereicherte natürliche Komponenten, in Konzentrationen, die in der natürlichen Nahrung so nicht vorkommen (z. B. Vitamine, Aminosäuren, Spurenelemente, Flavonoide, aber auch Salz, Zucker, Gewürze, etc.);

- bei der Zubereitung der Speisen entstehende Stoffe (beim Kochen, Braten, Grillen, z. B. polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe bzw. aromatische Amine, heterocyclische Amine, Nitrosamine, Acrylamid, etc.);

- zur Konservierung usw. zugesetzte oder bei diesem Vorgang entstehende Stoffe (z. B. Nitrite und andere Salze, durch Räuchern entstehende Stoffe, Ameisensäure und andere Säuren, Antioxidantien).

- Rückstände in pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln (z. B. von Pflanzenschutzmitteln, aber auch von Substanzen aus der Tiermast oder von notwendiger (und unnötiger) veterinärmedizinischer Behandlung).

- Stoffe aus Kontaminationen (Methylquecksilber in manchen Fischen, „Dioxine“ und PCB im tierischen Fett, Aflatoxine in Erdnüssen, im Trinkwasser Blei oder Arsen; letzteres auch als „natürliche“ Verunreinigung).

Alle diese Gruppen von Substanzen mit toxikologischem Potenzial zeigen, mindestens bei exzessiver Exposition, eine spezielle Problematik, und sie bedürfen einer besonderen Beurteilung. Die allgemeinen Prinzipien zur Beurteilung der toxikologischen Sicherheit (engl.: safety evaluation) sind für alle Agenzien gleich. In der folgenden kurzen Darstellung kann nicht auf die speziellen Gegebenheiten der einzelnen Substanzen eingegangen werden, sondern es sollen vielmehr die Voraussetzungen und Prinzipien der Toxikologie, anhand von typischen Beispielen, diskutiert werden.

Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch die Bedeutung der Ernährung als solche. Der direkte und indirekte Zusammenhang zwischen z. B. Übergewicht und Herz-/Kreislauf-Erkrankungen muss nach guten epidemiologischen Studien als wahrscheinlich gelten [15, 48, 56, 60].

1.1.1 Aufgaben der Toxikologie

Im hier zu diskutierenden Zusammenhang kann man die Toxikologie in drei Gebiete unterteilen:

- Die humanmedizinische Toxikologie hat die Aufgabe, Gesundheitsschädigungen des Menschen im Zusammenhang mit Lebensmitteln zu erkennen und zu verhindern. Sie stellt das bei weitem größte Gebiet dar.

- Die Veterinärtoxikologie hat die Aufgabe, unerwünschte Agenzien in Lebensmitteln tierischen Ursprungs zu erkennen und den entsprechenden Konsum des Menschen zu minimieren.

- Die Ökotoxikologie hat die Aufgabe, schädigende Einflüsse auf die Natur zu analysieren, und mögliche Wege zur Minimierung aufzuzeigen. Im Zusammenhang mit Lebensmitteln spielt dieser Aspekt der Toxikologie eine untergeordnete Rolle, aber die „ökologische“ Kontamination von Lebensmitteln ist ein wichtiger Zweig der medizinischen Toxikologie.

Diese drei Gebiete der Toxikologie haben recht verschiedene Zielsetzungen, sie benutzen unterschiedliche Methoden zur Erkennung entsprechender Wirkungen, und die Aussagekraft spezifischer Daten ist ebenfalls nicht gleich. Hier sollen nur die Gebiete mit medizinischer Fragestellung diskutiert werden, denn in die komplexe Ökotoxikologie fließen noch viele zusätzliche, z. B. überwiegend politische, Aspekte ein.

Es ist die wissenschaftliche Aufgabe der medizinischen Toxikologie, für den Menschen, Gesundheitsgefährdungen, die von exogenen chemischen oder physikalischen Noxen ausgehen können, durch entsprechende Verfahren zu erkennen, wenn möglich zu quantifizieren und Wege aufzuzeigen, entsprechende Schädigungen zu verhindern sowie aufgetretene Intoxikationen zu behandeln.

Als Grundlage für das Verständnis der Toxikologie dient in erster Linie die Pharmakologie, weil viele entscheidende Prinzipien (Dosis-Wirkungsbeziehung, Pharmakodynamik, Pharmakokinetik, Metabolismus, Wirkungsmechanismen, etc.) primär in diesem Fach erforscht wurden und noch werden. Maßstäbe für eine sinnvolle Interpretation toxikologischer Daten stammen zudem meistens aus der Arzneimitteltoxikologie.

1.1.2 Strategien in der Toxikologie

Die Veterinärtoxikologie hat gegenüber der Toxikologie mit humanmedizinischer Zielsetzung den Vorteil, dass Untersuchungen immer direkt am entsprechenden Objekt durchgeführt werden können. Dies ist bei der humanmedizinischen Toxikologie nur begrenzt der Fall, denn die Erkenntnisse stützen sich auf zwei Informationsquellen mit sehr unterschiedlicher Aussagekraft:

(1) In geringem Umfang werden klinische Studien und epidemiologische Erhebungen beim Menschen durchgeführt.

(2) Weitere Abschätzungen basieren auf Extrapolationen von Daten aus Tierexperimenten oder zum Teil auch in-vitro-Versuchen, auf die möglicherweise beim Menschen vorliegenden bzw. vermuteten Verhältnisse.

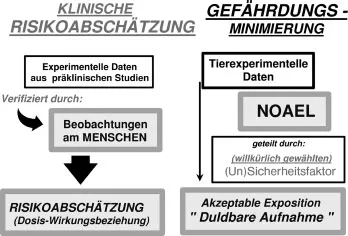

Zur Erkennung, Beurteilung und Gefährdungsminimierung möglicher toxikologischer Wirkungen beim Menschen werden also zwei völlig verschiedene Strategien angewandt (Abb. 1.1):

(1) eine, die sich auf direkte Beobachtungen beim Menschen stützt (Risikoabschätzung), und

(2) eine indirekte, die versucht, für den Menschen relevante Schlüsse aus tierexperimentellen Daten zu ziehen (Extrapolation).

Die zuletzt genannte Strategie wird überwiegend zur administrativen Prävention eingesetzt („vorsorglicher Verbraucherschutz“). Entsprechende Schlussfolgerungen müssen jedoch so lange Spekulation bleiben, bis Daten vom Menschen verfügbar sind.

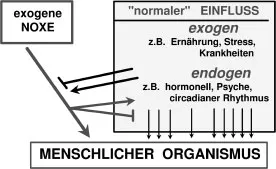

Wenn Daten für eine toxikologische Beurteilung erhoben werden sollen wird in der Regel versucht, das Studiendesign so übersichtlich wie möglich zu gestalten. In praxi wird jedoch die Wirkung zusätzlicher exogener Noxen durch eine größere Zahl allgemeiner Faktoren im Organismus beeinflusst, die bei einer pauschalen Beurteilung nicht berücksichtigt werden. Bereits die Zufuhr der Nahrung und ihre Verwertung verändert im Organismus eine Fülle von Vorgängen, von der Umverteilung der Blutzufuhr zu bestimmten Organen bis zu Veränderungen im allgemeinen Stoffwechsel und dem der Zellen. Besonders im Niedrigdosisbereich werden solche Vorgänge die Wirkung von exogen zugeführten Substanzen modifizieren (Abb. 1.2). Es kommt hinzu, dass bestimmte Nahrungsbestandteile die Wirkung und Metabolisierung von Medikamenten und anderen Fremdstoffen beeinflussen können. Der Einfluss von Grapefruitsaft auf Prozesse der Pharmakon-Metabolisierung, und der Einfluss Vitamin-K-reicher (oder auch -armer) Nahrung auf das Ausmaß der Hemmung der Blutgerinnung durch Phenprocoumon (Marcumar®) sind einige Beispiele.

Abb. 1.1 Unterschied zwischen toxikologischer Risikoabschätzung und präventiver Gefährdungsminimierung. Die klinische Risikoabschätzung mit Relevanz für den Menschen basiert auf Beobachtungen beim Menschen. Es resultiert eine Zahlenangabe (Inzidenz bei definierter Exposition). Durch Extrapolation von tierexperimentellen Daten wird eine (präventive) Gefährdungsminimierung versucht; es wird ein Bereich abgeschätzt, in dem toxikologische Wirkungen nicht mehr sehr wahrscheinlich sind. Die wirkliche Inzidenz beim Menschen muss letztlich unbekannt bleiben (modifiziert aus: Neubert, in: Marquardt/Schäfer, 2004).

Abb. 1.2 Wechselwirkung zwischen exogenen und endogenen Faktoren. Faktoren wie Ernährung und Krankheiten können die Wirkung exogener Noxen ähnlich modifizieren wie endogene Variable, z. B. hormoneller Status und Psyche.

1.1.2.1 Dosis-Wirkungsbeziehungen

Der Nachweis von Dosis-Wirkungsbeziehungen ist ein wesentliches Argument für das Vorhandensein einer spezifischen toxikologischen Wirkung. Beim Fehlen einer Dosis-Wirkungsbeziehung sollte man stutzig werden: Es mag sich um einen „Pseudoeffekt“ handeln, der nicht entscheidend vom untersuchten Agens abhängt.

Es ist das heute unumstrittene Dogma der Pharmakologie und Toxikologie, dass alle Effekte dosisabhängig auftreten. Die zweite Erfahrung besteht darin, dass bei Erhöhung der Dosis fast immer mehr Effekte hinzutreten. Das erklärt auch, warum es für nahezu alle Substanzen Dosisbereiche gibt, in denen Wirkungen auftreten, die mit dem Leben nicht vereinbar sind: Letaldosen.

Es gibt noch eine weitere Erkenntnis in der Medizin, nämlich dass geringgradige Wirkungen („borderline effects“) nicht mit hinreichender Sicherheit zu verifizieren sind. Berücksichtigung dieser Erkenntnis könnte uns viele unnötige und frustrierende Diskussionen e...

Inhaltsverzeichnis

- Decken

- Inhalt

- Serie Seite

- Titelseite

- Copyright

- Autorenverzeichnis

- 1 Allgemeine Grundsätze der toxikologischen Risikoabschätzung und der präventiven Gefährdungsminimierung bei Lebensmitteln

- 2 Ableitung von Grenzwerten in der Lebensmitteltoxikologie

- 3 Hygienische und mikrobielle Standards und Grenzwerte und deren Ableitung

- 4 Sicherheitsbewertung von neuartigen Lebensmitteln und Lebensmitteln aus genetisch veränderten Organismen

- 5 Lebensmittelüberwachung und Datenquellen

- 6 Verfahren zur Bestimmung der Aufnahme und Belastung mit toxikologisch relevanten Stoffen aus Lebensmitteln

- 7 Analytik von toxikologisch relevanten Stoffen

- 8 Mikrobielle Kontamination

- 9 Nachweismethoden für bestrahlte Lebensmittel

- 10 Basishygiene und Eigenkontrolle, Qualitätsmanagement

- Sachregister