![]()

Uta Heil

Eduard Schwartz im Gespräch mit Adolf Jülicher und Friedrich Loofs

Aus der Korrespondenz vorgestellt

1Eduard Schwartz über »Kirchengeschichte«

Im Jahr 1908 versah Eduard Schwartz seine Rede, die er im November vor der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften hielt, mit dem schlichten Titel »Über Kirchengeschichte«.505 Er behandelt darin hauptsächlich die »Kirchengeschichte« des Eusebius von Cäsarea, die er während seiner Zeit als Professor in Göttingen edierte506 und dessen Fertigstellung bald bevorstand. Darüber hinaus kommt er jedoch ebenfalls auf sein grundsätzliches Verständnis von Kirchengeschichte zu sprechen. Wie die Kirche keine Sonderexistenz bilde, da »sie eine unter Menschen befindliche, mit den Geschicken der Menschen verknüpfte, mit einem Worte eine geschichtliche Erscheinung ist«,507 so dürfte auch das Fach »Kirchengeschichte« keine gesonderte Disziplin oder Einzeldisziplin sein:

Aus der Gesamtheit der antiken Welt lassen sich Kirche und Christentum nicht herausschneiden und wie das römisch-griechische Weltreich nicht betrachtet werden kann, wenn die christlichen Gemeinden ignoriert werden, so ist der Prozess, durch den die Gemeinde der Heiligen, die auf den Herrn warten, zu der konstantinisch-theodosianischen Reichskirche anwuchs, zu erkennen und zu verfolgen nur für den, der die gesamte Kultur jener Jahrhunderte zu überschauen vermag.508

Ferner sei zu berücksichtigen, dass die überlieferten Quellen, auch die theologischen, tendenziös seien und nicht einfach nacherzählt werden dürften:

Die Kirchenhistoriker des 4. Jahrhunderts, im Verein mit den Schriften des Athanasius, die man irrtümlich als leidlich objektive Geschichtswerke und nicht als durch und durch tendenziöse, oder wie man im Altertum sagt, agonistische Pamphlete faßte, haben dazu verleitet, ihnen nachzuerzählen, statt den geschichtlichen Zusammenhang auf den Urkunden aufzubauen und aus ihnen zu lernen, dass die Kirchengeschichte vom 4. Jahrhundert ab zum guten Teil Kaisergeschichte ist.509

Konsequenterweise müsse für Schwartz ein Philologe und Editor zum Historiker werden,510 denn bei jeder Edition seien die Entstehung und Zeitumstände des Werks in seiner jeweiligen Überlieferung zu berücksichtigen, wie er es exemplarisch an der Kirchengeschichte des Eusebius mit ihren verschiedenen Ausgaben und ihren jeweiligen Sitzen im Leben gezeigt habe.511 Und weil Schwartz sich mit Editionen von Texten aus der älteren Kirchengeschichte befasste, wurde er dadurch zum Kirchenhistoriker. So sah Schwartz sich auch selbst und schrieb z. B. in einem Brief an Hans Lietzmann:

Entschuldigen Sie bitte mein langes Schweigen durch meine perpetuierliche Überlastung mit Arbeiten und Geschäften: man ist nicht ungestraft Professor der klassischen Philologie und betreibt im Nebenamt Kirchengeschichte und Edition von Konzilsakten usw.512

Wie innovativ Schwartz hier war, betont Hans Lietzmann in seinem Nachruf auf Eduard Schwartz von 1940 und stellt dieses »Grenzen überschreiten« in den Mittelpunkt.513 Schon in einem Brief von 1933 rühmt er ihn für seinen unvoreingenommenen Blick mit guten Philologen-Augen auf die Kirchengeschichte ohne Belastung durch die Tradition, so dass er vieles neu gesehen habe.514

Die Berücksichtigung des geschichtlichen Zusammenhangs liegt Schwartz besonders in Bezug auf die dogmengeschichtlichen Entwicklungen in der Zeit der Alten Kirche am Herzen: Berücksichtige jemand den historischen Hintergrund,

so wird er aus dem Streit des Presbyters Arius mit dem Bischof Alexander nicht ein Kapitel der Dogmengeschichte machen, sondern ihn auffassen als eine Etappe der Politik, mit der der alexandrinische Episkopat sich bemühte, erst die Kirche Ägyptens und dann die des Orients überhaupt in die Hand zu bekommen: die Konzile von Ephesus und Chalkedon werden ihm als der Höhepunkt und die Katastrophe dieser Papstpolitik erscheinen.515

Schwartz kritisiert also den engen Blickwinkel der »Dogmengeschichte« und fordert, »über die Grenzen hinauszuschauen«.516 Hinter den nur vorgeschobenen theologischen Debatten stünden eigentlich rein politische Angelegenheiten oder Machtfragen.517

So erfrischend diese Perspektive für die Kirchengeschichte auch gewesen ist, brachte sie jedoch auch Probleme mit sich, da Schwartz sozusagen das Kind mit dem Bade ausschütten wollte: Er versuchte nicht, Dogmengeschichtliches oder Theologiegeschichtliches mit Historie zu verbinden, sondern das Theologische durch das Historische, genauer gesagt das Machtpolitische, zu ersetzen. Diese Einseitigkeit hat Mischa Meier jüngst in seinem Beitrag für die »Zeitschrift für Antikes Christentum« deutlich gezeigt.518 Schwartz war hier nicht weniger subjektiv, als er es den Theologen vorwarf, erhob aber einen aufklärerischen Standpunkt, endlich die Wahrheit aufzudecken. Mit dieser Einschätzung machte er sich im Fachbereich der Theologie nicht nur Freunde, auch wegen seiner durchaus scharfen Worte und seines hohen Selbstbewusstseins, das ihn zu Formulierungen verleitete wie: »als Philologe war ich sowieso vor falschen Werturteilen sicher.«519 Dennoch gab es regen Kontakt zwischen Schwartz und den Kirchenhistorikern seiner Zeit, der einerseits in den Bahnen der Gepflogenheiten des akademischen Austausches verlief, andererseits auch darüber hinausging, da Schwartz durchaus von einem gewissen »missionarischen Eifer« getrieben war, die Kollegen von seinen neuen Einsichten zu überzeugen. Diesen Kontakt zeigt auch die Korrespondenz der Gelehrten untereinander. Einiges davon ist bereits publiziert worden; so sind Briefe, die Eduard Schwartz mit Hans Lietzmann wechselte, von Kurt Aland in seinem großen Werk aus dem Jahr 1979 »Glanz und Niedergang der deutschen Universität« mit aufgenommen.520 Auch Stefan Rebenich hat manches aus der Korrespondenz von Eduard Schwartz in seinem Werk über »Theodor Mommsen und Adolf Harnack« von 1997 mit berücksichtigt.521

Im Folgenden wird die noch vorhandene, aber bislang nicht publizierte Korrespondenz von Eduard Schwartz mit Adolf Jülicher einerseits522 und mit Friedrich Loofs523 andererseits vorgestellt, die fast gleichaltrig waren: Jülicher ist Jahrgang 1857, Schwartz und Loofs sind beide Jahrgang 1858. Sowohl Jülicher als auch Loofs waren Theologen und Kirchenhistoriker, Jülicher auch Neutestamentler; Loofs und Jülicher gehörten der Kirchenväter-Kommission der Preußischen Akademie der Wissenschaften an, Loofs bereits seit 1893, Jülicher seit 1902.524 Beide Theologen waren langjährig Professoren an einer (preußischen) Universität, Loofs seit 1886 in Halle und Jülicher seit 1888 in Marburg, während Schwartz nach seiner Habilitation im Jahr 1884 in Bonn zunächst 1887 Professor in Rostock wurde, 1893 nach Gießen ging, 1897 nach Straßburg, 1902 nach Göttingen, 1909 nach Freiburg und 1913 wieder nach Straßburg. Von dort musste er nach dem Ersten Weltkrieg unter Aufgabe seiner Besitztümer fliehen525 und erhielt 1919 schließlich den Ruf nach München. Die Flucht hatte zur Folge, dass die Korrespondenz an Schwartz, die ich eingesehen habe, im Nachlass von Schwartz in München erst mit den 20er Jahren beginnt. Wenige frühere Briefe, zum Beispiel von Loofs an Schwartz, sind nur als Briefkonzept im Nachlass von Loofs in Halle erhalten.

2Die Korrespondenz mit Adolf Jülicher

Die erhaltene Korrespondenz mit Jülicher ist von höchster gegenseitiger Wertschätzung getragen; auch eine geradlinige Offenheit kennzeichnet den Briefwechsel, die noch über die spitze Feder, zu der Schwartz in seinen Veröffentlichungen, besonders in seinen Rezensionen, griff, hinausgeht. Schwartz hat Jülicher sehr geschätzt und anerkannt. Er hat sich mit ihm immer wieder in mehreren Briefen über neutestamentliche Fragen ausgetauscht, wohin ihn seine Beschäftigung mit den ersten Büchern der Kirchengeschichte des Eusebius geführt hatte. Umgekehrt hat Jülicher Schwartz hoch geehrt und in seinen Briefen auf die großen Anregungen, die seine Aufsätze und Editionen bieten, hingewiesen. Wann der Kontakt begann, lässt sich nicht mehr feststellen; der erste erhaltene Brief von Schwartz an Jülicher, datiert vom 13.5.1905, setzt aber schon eine längere Zeit des Austauschs voraus. Vielleicht haben sich die beiden bereits während Schwartz’ Professur in Gießen (1893–1897) kennengelernt, als Jülicher in dem nicht weit entfernten Marburg war, denn im Jahr 1927 schrieb Schwartz folgendermaßen an Jülicher zu dessen 70. Geburtstag:

Die Gedanken laufen zurück zu den schönen, hoffnungsreichen Zeiten, da wir Nachbarn waren & so vergnügt poculierten, zu den gemeinsamen Freunden, von denen so viele schon der Rasen deckt, zu der Sympathie mit der Sie meine Arbeit verfolgt & alles daran gesetzt haben sie zu unterstützen, ….

Ein grundsätzliches Einverständnis darüber, was und wie im Fach Kirchengeschichte zu arbeiten sei, war sicher die Basis für den langjährigen guten Kontakt zwischen den beiden. Jülicher hielt im Oktober des Jahres 1901 zum Antritt seines Rektorats eine Rede über »Moderne Meinungsverschiedenheiten über Methode, Aufgaben und Ziele der Kirchengeschichte«.526 Er wollte anhand aktueller Debatten innerhalb des Faches Kirchengeschichte zeigen, dass auch die Theologie in dem Geist, in dem an deutschen Universitäten Wissenschaft betrieben werde, stehe,527 um so auf Kritik aus den Reihen sowohl der Vertreter anderer Wissenschaften als auch der Kirche zu reagieren. Er versuchte also gegenüber einer Überschätzung und einer Unterschätzung dessen, was kirchengeschichtliche Forschung leisten kann, das rechte Maß zu finden. Konkreter Anlass war die Einschätzung des Historikers Hans Delbrück, dass Adolf von Harnack mit seinem »Wesen des Christentums«528 gezeigt hätte, die Historie habe die Macht und das Recht, den Anspruch des Christentums, die absolute Religion zu sein, zu bejahen.529 Delbrück gehe also davon aus, dass die Möglichkeit bestehe, »mit den Mitteln der Geschichtswissenschaft absolute Größen nachzuweisen«.530 Als »Objekt der Geschichte« sei das Christentum jedoch für Jülicher einzuordnen in die Kategorie der »Relativitäten« – »Die Geschichte allein führt noch nicht einmal zur Weisheit, geschweige denn zur Seligkeit.« –,531 und er verwehrt sich gegen das »Triumphgeschrei der Preußischen Jahrbücher«.532 Andererseits kritisiert er die neu aufgekommene religionsgeschichtliche Methode als einzig legitime, um die Entstehung des Christentums zu deuten. Jülicher meint zwar nicht, dass nur derjenige die Geschichte des Christentums erforschen könne, der selbst einer christlichen Gemeinde angehöre,533 lehnt aber, wie er sagt, den »öden Causalitätsschematismus« und den vorausgesetzten »Gesamtzusammenhang« in der Religionsgeschichte ab.534 Das würde Schwartz ebenso unterschreiben wie auch das von Jülicher in seiner Rede eingeforderte Desiderat, Quellen zu edieren, verfassungsgeschichtliche Studien voranzutreiben und die Epoche nach dem Nizänum von 325 intensiver zu erforschen. Er wünscht sich schließlich eine »Demokratisierung« der Kirchengeschichte, weg von der offiziellen Lehre, den hohen Wortführern und gelehrten Werken über die Geheimnisse der Trinität;535 ein ähnliches »antitheologisches« Desiderat könnte auch Schwartz formuliert haben.

Für textkritische und editorische Fragen, die Schwartz umtrieben, hatte Jülicher ein offenes Ohr, der selbst an einer Ausgabe der altlateinischen Übersetzung der Evangelientexte arbeitete, die er als bereits Erblindeter noch teilweise fertigstellen konnte.536 Auch ein Interesse an der mühsamen Detailarbeit für prosopographische Studien verband die beiden.537 Jülicher gehörte ferner zu den wenigen Theologen, die Artikel für die große »Pauly-Wissowas Realencyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft« geschrieben haben,538 für die auch Schwartz bedeutende Beiträge lieferte. Später, im Oktober 1933, schrieb Schwartz an Hans Lietzmann, dass er nun, nachdem Jülicher so invalide werde, sein θέατρον sei, auf das er schaue, wenn er etwas produziere.539 Genau das spiegelt die erhaltene Korrespondenz zwischen Schwartz und Jülicher wider. So dürfte die Einschätzung von Rehm in seiner Würdigung von Schwartz, dass Julius Wellhausen der einzige sei, dem Schwartz Einfluss auf Wahl und Richtung seiner Studien gewährt habe, zu korrigieren sein;540 Adolf Jülicher ist hier ebenfalls zu nennen.

Am 13.5.1905 schrieb Schwartz aus Göttingen an Jülicher:

Jedesmal, wenn ich in letzter Zeit Ihnen etwas zuschickte, überfielen mich die Gewissensbisse, daß ich Ihnen immer noch nicht für Ihren langen & eingehenden Brief gedankt habe; diesesmal soll es nun aber nicht bei unfruchtbarer Reue bleiben. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich mich damals über Ihr Verständnis gefreut habe & wie es mir über mutlose Momente hinweggeholfen, die »theologische« Discussionen einem Menschen einflößen, der diese Art zu raisonnieren & zu schließen absolut nicht würdigen kann; auch abgesehen davon wird der sich leicht einsam fühlen, der aus den Pfuhlen seines akademischen Betriebs entweicht & nicht mehr unter dem Schutz unseres wissenschaftlichen Schematismus (hol ihn der Teufel) stehend als rechtloser Fremdling ohne Publicum umherirrt. Da war es mir tröstlich zu vernehmen, daß ein Verständiger & Sachkundiger da ist, für den ich schreibe; es kommt ja auch allüberall immer nur auf die ὀλίγοι an.

Hier wird sowohl das Unverständnis von Schwartz gegenüber theologischen oder dogmatischen Diskussionen deutlich als auch seine Freundschaft und sein Einverständnis mit Jülicher. Hintergrund waren Auseinandersetzungen um einen neutestamentlichen Beitrag von Eduard Schwartz, und zwar der 50-seitige Aufsatz »Über den Tod der Söhne Zebedaei« von 1904. Zu diesem Themenfeld kam Schwartz über seine Arbeit an der Edition der Kirchengeschichte des Eusebius, worin zu Beginn die Anfänge des Christentums geschildert werden und das Zeugnis des Papias über den Presbyter Johannes begegnet (h. e. III 39).541 Gegenüber Jülicher findet Schwartz in diesem Brief auch offene und durchaus selbstkritische Worte:

Aber ich will Ihnen nichts vorschimpfen, sondern lieber mich selbst anklagen. Ich habe in den Zebedaiden denselben Fehler begangen, der mich so oft um die Wirkung gebracht hat, in der Hitze des Gefechts eine vorgeschobene Position zu besetzen, die ich nicht halten kann; deren Verlust dann von der Polemik so ausgelegt wird, als sei ich überhaupt geschlagen.

Im weiteren Verlauf des Briefes führt Schwartz aus, dass er durchaus einige Sachverhalte für diskussionswürdig halte, auch wenn er an manchem festhalten wolle. Vor allem betont er methodische Aspekte:

Am meisten kommts mir auf die Methode an, auf die Forderung die Texte wirklich zu deuten & die Fundamente der s. g. Überlieferung zu prüfen ob sie tragfähig sind; es ist unleidlich wie das jetzt gemacht wird daß jeder nur das nimmt was ihm paßt. […] Ich bin für jeden Widerspruch zugänglich, der nicht scholastisch ist; wenn allerdings Leute wie Schürer & Bousset542 mit ihrer Compendienweisheit kommen, die nur Belegstellen für vorgefaßte Meinungen suchen kann & die Dinge nicht aus den Texten zu gewinnen sucht, sondern sie hineinträgt, dann hörts bei mir auf. τοῖς τοιοῦτοις οὐδἐ διαλεγ ὁμενοι, mit dem platonischen Sokrates zu reden.

Der Austausch über neutestamentliche Fragen wird in mehreren Briefen fortgesetzt, die sich vor allem an den entsprechenden Arbeiten von Schwartz orientieren.543 Interessanterweise skizziert Schwartz in seinem Brief von 1905 bereits, also noch vor der zu Beginn erwähnten Rede von 1908, seine Forschungsinteressen, die sich mit dem tatsächlichen Verlauf seiner Entwicklung sowie mit seinem Rückblick im »Wissenschaftlichen Lebenslauf« von 1932 decken. Er schreibt:

Jetzt sehe ich die Aufgabe auch mehr & mehr in der Erforschung des Cultus & der Verfassung; wir müssen lernen, wie die Gemeinden gelebt haben. Das Bild wird, denke ich, erheblich »judenchristlicher« werden als man meint; es wird sich auch, wenn mich nicht alles täuscht, herausstellen daß Paulus’ Größe - auch absolut genommen - auf dem Schriftsteller beruht, nicht auf der Mission. Die leidige Dogmengeschichte & s. g. Theologie des 4. T. trübt hier die historische Perspektive. Fürdas 4. & 5. Jahrhundert kommt alles darauf an die Gegensätze als Machtfragen aufzufassen, dann schiebt sich alles einfach & natürlich, & es kommt Leben in die trinitarischen Absurditäten. Es ist wirklich arg, daß sich niemand oder nur Pfuscher mit den Concilskanones abgegeben haben, & doch sind diese lebendigere Urkunden des rechten Geschehens als die breitgetretenen Symbole, die ja doch nur paraventis sind für die Diplomatie der Kaiser & Bischöfe. Mich reizt hier die Fülle authentischen Materials, & solche Halunken wie Basilius sind doch amüsante Kerle, deren Bekanntschaft lohnt.544

Sein Schwerpunkt auf historische und praktisch-rechtliche Fragen wird erkennbar sowie seine schon angesprochene Ablehnung der theologiegeschichtlichen Aspekte. Die kanonische Überlieferung wie auch Verfassungsfragen werden ihm immer zentraler. Diese seien »authentisches Material« und »lebendigere Urkunden des rechten Geschehens als die breitgetretenen Symbole«.

Jülicher hat die Forschungen von Schwartz immer unterstützt und begleitet. Er hat sich auch um die Finanzierung des großen Editionsunternehmens ACO nach dem Ersten Weltkrieg Sorgen gemacht, als durch die Hyperinflation im Jahr 1923 das Stiftungsvermögen des Verlegers Trübner wertlos geworden war, und selbst versucht, Gelder aufzutreiben. Aus einem Brief von Schwartz an Jülicher vom 26.7.1923 geht hervor, dass Jülicher offenbar einen Aufruf, wohl einen Spendenaufruf, für die ACO organisieren wollte, legitimiert durch die Berliner Kirchenväter-Kommission. Schwartz wollte eher einen von Karl Holl, Hans Lietzmann und Friedrich Loofs persönlich getragenen Aufruf sehen, da das Editionsunternehmen ja bei der Straßburger wissenschaftlichen Gesellschaft angesiedelt war: Das gehe sonst contra dignitatem. Außerdem konnte er Jülicher die beiden guten Nachrichten mitteilen, dass De Gruyter den Druck der weiteren Faszikel übernehmen werde und dass er gerade aus Italien von der Curie als finanzielle Unterstützung einen Wechsel über 8000 Lire ausgestellt bekommen habe.545 Dennoch hat Jülicher zusätzlich offenbar amerikanische Unterstützung gefunden und Schwartz 3000 Dollars in Aussicht gestellt. Was aus diesen 3000 Dollars wurde, lässt sich nur ungefähr aus einem weiteren Brief, diesmal von Jülicher an Schwartz vom 28. April 1925, entnehmen. Jülicher war inzwischen frühzeitig, 1923, emeritiert aufgrund massiver körperlicher Beschwerden und seine Erblindung setzte ein. So schreibt er diesen nicht anders als tragisch zu nennenden Brief mit der Schreibmaschine – die späteren Briefe sind dann Diktate.

Im Herbst 1923 schien das Rezept: 3000 Dollars, vortrefflich ausgestellt. Ein deutscher Professor, für die Sache begeistert, war persönlich instruiert und mit glänzenden Empfehlungen abgereist. Harnack hatte hinter Willamowitz nicht zurückgestanden. Warmer Fürsprache der amerikanischen Freunde war ich versichert. Gegen Weihnachten kam von dem Deutschen verheißungsvolle Ankündigung; dass Monate lang die Amerikaner schwiegen, wunderte mich zwar. Im Mai oder Juni enthüllte ein Brief die Katastrophe: mein Deutscher hatte, um ganz sicher großen Erfolg zu haben, mit Rockefeller verhandelt, der eine halbe Million spenden wollte, aber nicht nur für ein Unternehmen, sondern für alle deutsche Wissenschaft. Um die Sache glorreich zu gestalten, wurde ein Botschafter nach Europa gesandt. Diesen belehrte man hier offiziell, dass insbesondere die Konzilienausgabe gut finanziert sei. Also zog sich Rockefeller zurück. Der Brief war mir ein harter Schlag, …

Es wäre natürlich eine grandiose Sache gewesen, wenn die ACO durch großzügige Mittel der Rockefeller Foundation unterstützt worden wäre. Offenbar ist jedoch beides gescheitert, sowohl die anfänglich in Aussicht gestellte Unterstützung mit 3000 Dollars als auch der Beitrag von Rockefeller; wenigstens finden sich in den Unterlagen keine weiteren Hinweise darauf. Vielleicht stand das Bemühen um wohl John Rockefeller Junior im Kontext von dessen Unterstützung des Ägyptischen Wörterbuchs, herausgegeben von Adolf Erman.546

In den Briefen der nächsten Jahre berichtet Schwartz vornehmlich über die Etappen der Drucklegung der ACO. Und oft bewundert Jülicher die noch immer große Schaffenskraft von Schwartz, mit der er immer wieder die Kirchengeschichte bereichere, so in einem Brief von 1937, ein Jahr vor Jülichers Tod, in dem er sich über die Zusendung der Abhandlung »Über die Bischofslisten der Synoden von Chalkedon, Nicaea und Konstantinopel« bedankt.

3Die Korrespondenz mit Friedrich Loofs

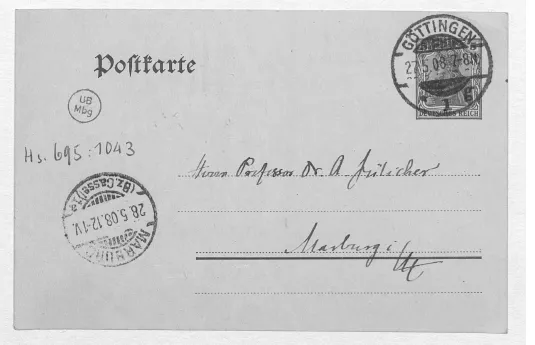

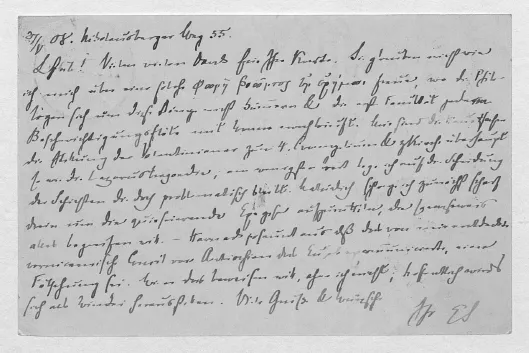

Auf einer Postkarte an Jülicher vom 27.5.1908 sprach Schwartz ein Thema an, zu dem sich auch Loofs in einem Brief an Schwartz äußerte. Er schrieb an Jülicher:

Harnack posaunt aus daß das von mir entdeckte vornicänische Concil von Antiochien das Euseb exkommunizierte, eine Fälschung sei. Wie er das beweisen will, ahne ich nicht; hoffentlich wird’s sich als Windei herausstellen.

Das tat es nicht, sondern Harnack gab tatsächlich seinen Widerspruch in den Druck, worauf wiederum Schwartz reagierte und eine lange, sehr scharfe Entgegnung verfasste. Auch darüber informierte er Jülicher auf einer Karte vom 5.7.1908:

Die Polemik gegen Harnack ist im Druck; wenn ich Zeit hätte, würde ich ihm Deißmann547 gleich zur Gesellschaft in den Orkus nachsenden; so muß er aber bis zum Winter warten bis ihm sein orientalisches Licht ausgedreht wird. Tun werde ich es aber; ich habe mich über das Lausebuch zu sehr geärgert.

Worum ging es bei der Polemik gegen Harnack? Eduard Schwartz veröffentlichte 1905 die Entdeckung eines Textes aus dem syrischen Codex Parisinus Syriacus 62, das seiner Einschätzung nach ein Schreiben einer Synode von Antiochien vom Winter 324/325 sei, also unmittelbar vor der Synode von Nicaea 325 datiere.548 Adolf (von) Harnack widersprach massiv der Einschätzung von Schwartz in seinem Aufsatz »Die angebliche Synode von Antiochia im Jahre 324/5«,549 worin er den Text für eine plumpe Fälschung erklärte; Schwartz reagierte noch heftiger und äußerst ausführlich auf die Kritik von Harnack noch im selben Jahr – die erwähnte Polemik –,550 und noch einmal erneuerte Harnack seine Kritik in einem Aufsatz mit demselben Titel.551 Schwartz blickt noch in seinem wissenschaftlichen Lebenslauf stolz auf seine Entdeckung zurück, auch wenn er vielleicht auf Harnacks Kritik etwas zu erbittert, wenn auch mit Erfolg, reagiert habe.552 Das umstrittene Synodalschreiben bestätigt im Sinne des Alexander von Alexandrien eine Verurteilung derer, die zu Arius halten, bietet eine theologische Erklärung und verurteilt drei Bischöfe, die die Beschlüsse nicht mittragen wollten, darunter auch Eusebius von Cäsarea. Ist das Schreiben echt, so verändert es massiv die Position von Eusebius auf der Synode von Nizäa und unser Bild von den Verhandlungen auf der Synode – daher rührt die Brisanz des Schreibens.553

Die überaus polemisch geführte Auseinandersetzung zwischen Harnack und Schwartz ist exemplarisch für die Differenzen zwischen Schwartz und einigen Theologen seiner Zeit. Harnack kritisiert an Schwartz, über seine Entdeckerfreude nicht die Fälschung erkannt zu haben, obwohl Beobachtungen, die gegen eine Echtheit sprächen, offenkundig seien – »Inedita pflegen Entdecker zu faszinieren«, so Harnack süffisant.554 Er nennt es »ein wahres Nest von Unwahrscheinlichkeiten und Gewaltsamkeiten«555 und ein stümperhaftes Machwerk eines geschichtlich unwissenden Fälschers.556 Es handele sich um Geschichtsfälschung in Reinkultur,557 da die ganze Situation unmöglich sei.558 Diese verächtlichen Bemerkungen haben Schwartz empört: Das Verständnis vom arianischen Streit habe von einer aufmerksamen Interpretation der Urkunden auszugehen,559 nicht von einem vorgefassten, parteiischen Bild des Streits. Und wer ein Dokument als gefälscht nachweisen wolle, habe zunächst die Überlieferung zu untersuchen,560 die in diesem Fall jedoch gar keinen Hinweis auf eine Fälschung gebe. Zweitens habe er die Form der Urkunde zu untersuchen, was Harnack ebenfalls unterlassen habe.561 Eine Verachtung gegenüber syrisch überlieferter kanonistischer Literatur sei ebenso unangebracht. Schwartz fühlt sich mehrfach in seiner philologischen Kompetenz angegriffen und kritisiert seinerseits, dass Harnack solch eine Synode für unmöglich hält: »Gewiß, eine gewöhnliche Synode, wie sie in den Compendien der Dogmengeschichte zu Dutzenden figurieren, war die antiochenische nicht.«562 Aber: »Wo sollen wir denn hinkommen, wenn bei jedem neuen Fund, der nicht ein wertloser Fetzen ist, gleich der träge Ruf erschallt ›unglaublich, unmöglich!‹, statt daß man sich daran setzt, das Alte und Vorhandene zu revidieren, ob da wirklich schon alles so fertig und in Ordnung ist ,..«.563 Harnack sei dagegen eine historisch akkurate Interpretation eines unmittelbar lebendigen geschichtlichen Dokuments gleichgültig;564 so stehe auch die moderne Forschung noch immer im Bann der antiken Publizistik eines Athanasius. Nach einer Widerlegung von Harnacks Kritik bietet Schwartz dann in Kurzfassung sein Bild von den Anfängen des arianischen Streits; und besonders hierauf geht wiederum Harnack in seiner zweiten Entgegnung 1909 ein, empört darüber, dass Schwartz ihm unterstellt, Athanasius unkritisch nachzubeten.

Dieser Streit hat damals Aufsehen erregt;565 er spielt auf verschiedenen Ebenen, die hier nur kurz genannt werden sollen:

1.Ein analytisch-philologischer Ansatz, vom Einzeltext ausgehend, steht hier einem synthetischen Zugriff von einem Gesamtzusammenhang ausgehend gegenüber, in diesem Fall zugespitzt auf die Frage nach den Kriterien und der Methode, wie man ein echtes von einem gefälschten Schreiben unterscheiden könne.

2.Ein dogmengeschichtliches steht einem (macht-)politischen Verständnis des trinitarischen Streits gegenüber. Schwartz’ machtpolitische Deutung des arianischen Streits wird besonders in der erwähnten Schlussdarstellung komprimiert deutlich.

3.Der Streit zeigt auch unterschiedliche Mentalitäten: Schwartz war gerne und schnell bereit, übernommene Ansichten infrage zu stellen und traditionelle Meinungen umzustoßen, und zeichnet sich durch eine hohe Revisionsbereitschaft aus.

Mitten aus der Zeit dieser Kontroverse, im August 1908, schrieb Friedrich Loofs an Schwartz einen Brief, dessen Konzept im Nachlass in Halle vorliegt. Leider ist manches unleserlich und eine ärgerliche Lochung tilgt manche Buchstaben; überdies scheint das Konzeptpapier nicht vollständig zu sein, da der Schluss fehlt. Offenbar hatte Schwartz seine Entgegnung auf Harnack auch an Loofs versandt, worauf Loofs nun brieflich antwortet. Er bedankt sich für die freundliche Zusendung, erwähnt den außerordentlichen Respekt, den er »trotz großen Unglaubens gegen einige Ihrer Arbeitsresultate« der großen Gelehrsamkeit und dem unermüdlichen Fleiß von Schwartz seit langer Zeit entgegenbringe. Loofs bedauert zunächst den scharfen Tonfall und die abfälligen Bemerkungen in dieser Kontroverse. Er schreibt:

Aber zunächst werden Sie es einem Freunde Harnacks nicht verdenken können, wenn er sich verpflichtet fühlt, es zu bedauern, daß der Wald das, was an Harnacks Ton unüberlegt war, in mindestens dreifacher Schärfe widergegeben hat. Ich weiß nicht, wie Harnack zu den einzelnen scharf klingenden Sätzen gekommen ist. Wahrscheinlich ohne viel Überlegung durch die Lebhaftigkeit seines Temperaments. Wenn anderes im Spiel gewesen ist, so vielleicht eine Rücksichtnahme auf die nicht seltenen recht geringschätzigen Bemerkungen über die Kirchenhistoriker┬ in Ihren früheren Arbeiten ┬ Ich gehöre zu denen, die das hinnehmen müssen – obwohl es in dem neuesten Beitrag recht kräftig und unfreundlich kommt. Denn ich will gerne Ihre Überlegenheit zugeben. Wenn Harnack dadurch gereizt sein sollte – ich weiß es nicht –, so ist wirklich nicht er allein daran Schuld. Daß er nicht der ist, der ande[re] nicht »Zunftangehörige« nicht zulassen will, das hat all seine Arbeit bisher bewiesen, und Ihr Schluß trifft ihn deshalb nicht.

Im Anschluss daran führt Loofs aus, dass auch er zwar nicht der Fälschungshypothese von Harnack zustimme und überhaupt etwas vorsichtiger mit der Kategorie einer Fälschung umgehen würde. Aber andererseits gebe es mehrere Aspekte, die diese antiochenische Veranstaltung zu einer sehr wunderlichen Sache machten. Er schließt mit den Worten:

Verdenken Sie mir bitte meine Aufrichtigkeit nicht. Sie haben ein applaudierendes Publicum sicher, wenn Sie den Theologen Seitenhiebe geben. Aber wenn Sie gerecht sind, müssen Sie bedenken, daß unsereiner zwar vieles nicht weiß, was Sie wissen, aber er vieles … – Hier bricht der Text leider ab.

Loofs steht hier zwischen den Fronten und bedauert die heftige Auseinandersetzung. Das Synodalschreiben von Antiochien hält er jedoch auch in einem späteren Brief an Schwartz vom 18.3.1912 nicht für vertrauenswürdig. Einerseits fühlte sich Loofs sehr Harnack verbunden, den er als Lehrer und Freund betrachtete und dem er seine wichtigsten wissenschaftlichen Anregungen verdankte. Wie Harnack und anders als Schwartz trieb ihn vor allem ein dogmengeschichtliches Interesse an, wie er in seiner Autobiographie schreibt: Ihn habe seit Harnacks erster Vorlesung über Dogmengeschichte die Frage nach dem Verhältnis der kirchlichen Trinitätslehre zum urchristlichen Glauben nicht mehr losgelassen.566 Hinzu kommt ein grundsätzlicher Vorbehalt gegenüber der Arbeit eines Philologen, wie er aus einer brieflichen Äußerung im Dezember 1907, also kurz vor dieser Kontroverse, an Lietzmann deutlich wird:

Die Philologie – ihre Hochachtung in allen Ehren! – kann in der Theologie nur Hilfsdienste leisten. Usener wollte kein Theologe sein; die Exkurse ins theologische Gebiet dienten seinen philologischen und allgemein-religionsgeschichtlichen Interessen. Daß analoge Stellung für Theologen die Ideale sind, werden Sie weder im Interesse der Wissenschaft noch in dem des Christentums fordern wollen: darin glaube ich mit Ihnen eins zu sein.567

Dennoch standen Loofs und Schwartz anscheinend über die Jahre hinweg in Korrespondenz zueinander. Loofs berichtete ihm Aktuelles aus der Kirchenväter-Kommission und Schwartz bedankte sich 1907 z. B. für die Zusendung des Leitfadens der Dogmengeschichte, der ihm »gänzlich un- um nicht zu sagen antidogmatischen Menschen sehr nützlich und notwendig« sei; für einen »Philologen strikter Observanz« seien diese Dinge Allotria. Loofs wiederum bedankt sich 1912 für die Zusendung der Beiträge zur Geschichte des Athanasius und debattiert mit ihm z. B. über das Datum der Synode von Serdica.568 Und Loofs war es auch, der für den angloamerikanischen Sprachraum einen werbenden Artikel im Jahr 1923 über die nun erscheinenden ACO geschrieben hat, für den sich Schwartz sehr herzlich bedankte (Brief vom 3.7.1922).

4Schlussbemerkung

Schwartz hat Anfang des 20. Jahrhunderts im Fach Kirchengeschichte für Aufruhr gesorgt. Ein quasi »missionarischer Eifer« hat ihn immer wieder getrieben, in Veröffentlichungen, aber auch in Briefen seine Entdeckungen und Interpretationen gerade auch den Kirchenhistorikern mitzuteilen. Dabei rannte er bei manchen offene Türen ein, bei anderen blieben sie aber auch zeitweilig verschlossen. Gerade in Jülicher fand er offenbar unter den Theologen einen Gesprächspartner, mit dem er sich neben und nach Wellhausen und wie später auch mit Lietzmann intensiv austauschen konnte. So schreibt Schwartz in dem bereits erwähnten Brief zu Jülichers Siebzigstem:

Die Gedanken laufen zurück zu den schönen, hoffnungsreichen Zeiten, da wir Nachbarn waren & so vergnügt poculierten, zu den gemeinsamen Freunden, von denen so viele schon der Rasen deckt, zu der Sympathie, mit der Sie meine Arbeit verfolgt & alles daran gesetzt haben sie zu unterstützen, & – zu Ihrem letzten Brief, der mich erschüttert hat. Wie mag es Ihnen jetzt gehen? Hoffentlich, hoffentlich besser als Sie gefürchtet….

Dann spricht er seine Wertschätzung gegenüber Jülichers wissenschaftlicher Arbeit aus und formuliert:

Wir alle und ich besonders freuen uns daß Sie noch unter uns weilen, als ein wichtiger Zeuge der Wissenschaft von der christlichen Kirche, vom Anfang bis weit hinunter in Regionen, die Sie fast allein kennen.

Schwartz berichtet von den in den Druck gegangenen Faszikeln der ACO. Er hoffe, nach Ephesus auch Chalcedon bald fertigzustellen.

Chalcedon ist leichter & amüsanter, weil weniger Dogmatik drin ist. Als ich 1909 wieder anfing, hoffte ich nicht, so weit zu kommen. Wie haben Sie mich damals getröstet; das bleibt Ihnen unvergessen. Also herzliche, allerherzlichste Wünsche; in aller Anhänglichkeit & Treue, Ihr Eduard Schwartz.

5Anhang A:

Korrespondenz zwischen Eduard Schwartz und Adolf Jülicher

Einige Briefe sind aus der Korrespondenz zwischen Eduard Schwartz und Adolf Jülicher erhalten. Da Jülicher zusätzlich zu seiner Gehbehinderung mit einer stark nachlassenden Sehkraft zu kämpfen hatte, schrieb er den Brief am 28. April 1925 mit Mühe auf einer Schreibmaschine und die anschließenden Briefe offenbar per Diktat, da nun die Handschriften wechseln.569 Die Korrespondenz zeigt trotz ihrer großen Lücken das gute und offene Verhältnis der beiden Wissenschaftler zueinander. Schwartz sah in dem Theologen Jülicher einen gleichwertigen Gesprächspartner, der ihn wiederum besonders in seinen Editionsvorhaben unterstützt hat.

Brief von Schwartz an Jülicher570

Göttingen, 13.5.05

38 Schildweg

Lieber Herr College!

Jedesmal, wenn ich in letzter Zeit Ihnen etwas zuschickte, überfielen mich die Gewissensbisse daß ich Ihnen immer noch nicht für Ihren langen & eingehenden Brief gedankt habe; diesesmal soll es nun aber nicht bei unfruchtbarer Reue bleiben. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich mich damals über Ihr Verständnis gefreut habe & wie es mir über mutlose Momente hinweggeholfen, die »theologische« Discussionen einem Menschen einflößen, der diese Art zu raisonnieren & zu schließen absolut nicht würdigen kann; auch abgesehen davon wird der sich leicht einsam fühlen, der aus den Pfuhlen seines akademischen Betriebs entweicht & nicht mehr unter dem Schutz unseres wissenschaftlichen Schematismus (hol ihn der Teufel) stehend als rechtloser Fremdling ohne Publicum umherirrt. Da war es mir tröstlich zu vernehmen daß ein Verständiger & Sachkundiger da ist, für den ich schreibe; es kommt ja auch allüberall immer nur auf die ὀλίγοι an. Ich bin für jeden Widerspruch zugänglich, der nicht scholastisch ist; wenn allerdings Leute wie Schürer & Bousset571 mit ihrer Compendien-Weisheit kommen, die nur Belegstellen für vorgefaßte Meinungen suchen kann & die Dinge nicht aus den Texten zu gewinnen sucht, sondern sie hineinträgt, dann hörts bei mir auf. τοῖς τοιοῦτοις οὐδἐ διαλεγὁμενοι, mit dem platonischen Sokrates zu reden.

Aber ich will Ihnen nichts vorschimpfen, sondern lieber mich selbst anklagen. Ich habe in den Zebedaiden572 denselben Fehler begangen, der mich so oft um die Wirkung gebracht hat, in der Hitze des Gefechts eine vorgeschobene Position zu besetzen, die ich nicht halten kann; deren Verlust dann von der Polemik so ausgelegt wird, als sei ich überhaupt geschlagen. Es ist mir jetzt ganz klar daß das Zeugnis des Galaterbriefs573 nicht wegzubringen ist; hätte ich nur ruhig zugegeben daß Johannes später als Jakobus hingerichtet ist,574 aber noch in Palästina & vor 70, ja vor Petrus & Paulus, so wäre ich vielleicht besser gefahren; Sie hätten sich dann auch nicht so ärgern brauchen, was bekanntlich nicht gut ist. Mir liegt an dieser Geschichte gar nicht so viel; daß das 4. Evangelium zwischen der Zerstörung Jerusalems & dem trajanischhadrianischen Judenkrieg geschrieben ist, von einem Juden, der mit Recht die nationale Zukunft im Christentum sah & von allen Apokalypsen, Messiashoffnungen usw. nichts wissen wollte, für den Jesus der König war, der endgültig erschienen ist, das alles kann doch nur die Interpretation beweisen. Aber der Kleinasiate muß weg, coûte que coûte.575 Am meisten kommts mir auf die Methode an, auf die Forderung die Texte wirklich zu deuten & die Fundamente der s. g. Überlieferung zu prüfen ob sie tragfähig sind; es ist unleidlich wie das jetzt gemacht wird daß jeder nur das nimmt was ihm paßt.

Jetzt sehe ich die Aufgabe auch mehr & mehr in der Erforschung des Cultus & der Verfassung; wir müssen lernen, wie die Gemeinden gelebt haben. Das Bild wird, denke ich, erheblich »judenchristlicher« werden als man meint; es wird sich auch, wenn mich nicht alles täuscht, herausstellen daß Paulus’ Größe – auch absolut genommen – auf dem Schriftsteller beruht, nicht auf der Mission. Die leidige Dogmengeschichte & s. g. Theologie des 4. T. trübt hier die historische Perspektive. Für das 4. & 5. Jahrhundert kommt alles darauf an die Gegensätze als Machtfragen aufzufassen, dann schiebt sich alles einfach & natürlich, & es kommt Leben in die trinitarischen Absurditäten. Es ist wirklich arg, daß sich niemand oder nur Pfuscher mit den Concilskanones abgegeben haben, & doch sind diese lebendigere Urkunden des rechten Geschehens als die breitgetretenen Symbole,576 die ja doch nur paraventis sind für die Diplomatie der Kaiser & Bischöfe. Mich reizt hier die Fülle authentischen Materials, & solche Halunken wie Basilius sind doch amüsante Kerle,577 deren Bekanntschaft lohnt.

Nun aber genug, & kritisieren Sie mich weiter, unbarmherzig; von Ihnen ist mir jeder Widerspruch recht, weil ich nur daraus lerne. Und für die Göttinger Hofratsunfehlbarkeit578 bin ich nicht gemacht, dazu hasse ich diese Plauderuniversität zu gründlich.

Herzliche Grüße & Wünsche, Ihr dankbarer

Eduard Schwartz

Karte von Schwartz, Redaktion der GGA, Schildweg 38, Göttingen, an Jülicher in Gersfeld, Rhön579

30.8.06

Hochverehrter Herr College!

Vielen Dank für die Recension von Lietzmann.580 Ich bin mit einem Brief schwer in Ihrer Schuld, aber ich kann nicht kurz über Ihr Buch schreiben, das mir ein so starker Helfer geworden ist,581 & einstweilen muß der Euseb fertig, coûte que coûte.582 Wenn ich frei bin, sollen Sie mehr hören. – Haben Sie Lust Harnacks Lucas’ cand. med. et theol.583 zu recensieren? Vergeben ist es bis jetzt nicht, & wer kanns & wagts außer Ihnen. Der Alte vom Berge (Wellh.<ausen>) paßt & mag nicht. Mit herzlichen Grüßen, in Treue,

Ihr Eduard Schwartz

Karte von Schwartz, Redaktion der GGA, Schildweg 38, Göttingen, an Jülicher in Marburg584

25.4.07

L. H. C. [= Lieber Herr College]!

Es ist rührend von Ihnen daß Sie mich so beweglich um Urlaub bitten; ich bin viel schlimmere Versäumnisse gewöhnt & und gebe Ihnen ohne weiteres Frist bis zu den großen Ferien: bis Sept. habe ich Manuscripte im Überfluß. Ihre Schmerzen über verlorene Ferien empfinde ich nach; mich hält ein Artikel der RE über Eusebius585 unsäglich auf. Allein die Theophanie durchzupflügen hat mich eine sündhafte Zeit gekostet. Mit Ihrer Einleitung586 hab ich im vorigen Winter mich viel beschäftigt & warte auf einen ruhigen Augenblick für eine briefliche Unterhaltung darüber. Eins glaube ich im NT sicher herausgebracht zu haben: Der Hebräerbrief ist kein Brief, sondern die Rede eines herumziehenden Propheten oder Lehrers; ein gebildetes & kaltes Kunstprodukt. Eine Hausgemeinde als Adressatin zu setzen war ein unsäglich dummer Einfall.587 Herzliche Grüße, Ihr

ES [= Eduard Schwartz]

Brief von Schwartz, Redaction der GGA, Schildweg 38, Göttingen, an Jülicher588

3.2.08

Lieber Jülicher!

Ihr lieber Brief hat mich gerührt & erfreut. Erfreut weil ich nun auch von Ihnen direct das Zeugnis habe daß es aufwärts mit Ihnen geht; wie haben wir hier um Sie gesorgt & und welch Freude hat Ihr Weihnachtsbrief an Schröder589 hervorgerufen! Daß Sie sich Gewissensbisse um die GGA machen, das hat mich sehr gerührt: wenn alle so dächten! Sie haben jetzt die Verpflichtung vor allem an Ihr σαρκίον zu denken & in ihm das zu conservierende πνεὐμα das Sie tragen, zu sehen (ich habe die letzte Zeit valentinianische Gnosis getrieben,590 wie Sie merken werden), die ψνχικὴ οὐσία wird sich schon zurecht finden. Ich lasse Ihnen völlig freie Hand in allem, freue michüber jedes Manuscript, das Sie fertig machen & warte ohne jede Ungeduld auf das was aussteht. Harnack muß in toto vorgenommen werden, über den letzten Erguß habe ich mich wegen des unverschämten Tons gegen Wellhausen schwer geärgert.591 Wenn diese Glaubenskraft wieder keck wird, dann kann man ja auch aller Pentateuchkritik valde sagen.

Daß Sie an die Pauluschronologie nicht heran wollen, verstehe ich.592 Der wunde Punkt ist Gal 2 & lediglich wegen des 15. Jahres des Tiberius. Ich bin nicht übel geneigt dieses Datum anzugreifen. Im Übrigen ist mir das Wichtigste die Interpretation des paulinischen Auferstehungsberichts & die Methode die Apostelgeschichte zu behandeln. Daß mit den »Aporien«593 Wellhausen & ich noch keinen Glauben finden,594 habe ich erwartet; ich wäre ängstlich geworden, wenns anders wäre. Solche Methoden – denn darum handelt sichs, am Einzelnen hänge ich nicht – setzen sich erst in Generationen durch. Im AT glaubts jetzt jeder daß die jüdische Litteratur nur bei den Propheten geschlossene Bücher kennt, und sonst immer erweitert & überarbeitet; als die Prophetenbücher kanonisch wurden, sind auch sie fast alle durchinterpoliert. Im NT hat sich niemand an die Paulusbriefe gewagt, die σψραγίς des Individuums war da zu tief eingeprägt. Aber Apokalypse, Acta & viertes Evangelium zeigen die jüdische Weise; die Synoptiker im Grunde auch, wenn man die drei als ein Buch in drei Recensionen nimmt. Mit dem Barnabasbrief & dem Πσοιμήν ist es ebenso: wer die als Einheitennimmt, sitzt sofort fest. Daß wir Analytiker keine glatten Lösungen bekommen, daß vieles ja doch meist dunkel bleiben wird, spricht nicht gegen das Untersuchungsprinzip: ich sage ganz offen daß vieles im vierten Evangelium immer ein Rätsel bleiben wird; das bringt den Zwang nicht aus der Welt offen zu sagen daß man es nicht verstehen kann, & zu fragen warum das so ist. Die Ausrede, der Schriftsteller habe nicht denken können, schlägt einfach die Interpretation todt, wie bei Homer auch. Jetzt arbeite ich an dem Nachweis daß Valentinus das 4. Evangelium nicht gekannt hat, daß die letzte Bearbeitung gegen ihn polemisiert & die Valentinianer dann das neue Evangelium angenommen & ihr System danach verändert haben. Nur geht’s langsam; ich habe lange mit innerer Müdigkeit & Faulheit kämpfen müssen, bis vor 8 Tagen eine kräftige Influenza losbrach & mich hinwarf. Jetzt suche ich so sachte die Fäden wieder zusammen, aber es geht noch schlecht. Morgen will ich wieder lesen.

Für heut genug, vor allem corpus cura. Sie müssen wieder gesund werden, denn Sie sind εὔ τις ἄλλος, mutig in der Welt der Geister, die immer kleiner wird. Und damit Gott befohlen in Treue,

Ihr Eduard Schwartz

Zahn lassen Sie ausschwimmen, es kommt nichts darauf an. Die Vernünftigen bekehrt er nicht & wir bekehren die nicht, für die er schreibt.

Karte von Schwartz an Jülicher in Marburg595

Nikolausberger Weg 55

27.5.08

Lieber Jülicher! Vielen vielen Dank für Ihre Karte. Sie glauben nicht wie ich mich über eine solche φωνἠ βοώντος ἐν ἐρἡμῳ596 freue, wo die Philologen sich um diese Dinge nicht kümmern & die erste Facultät jeder Beschwichtigungsflöte mit Wonne nachläuft. Mir sind die Hauptsachen die Stellung der Valentinianer zum 4. Evangelium & zur Kirche überhaupt so wie die Lazarustragödie; am wenigsten Wert lege ich auf die Scheidung der Schichten die doch problematisch bleibt. Natürlich schlage ich zunächst scharf drein um die quiescierende Exegese aufzurütteln, die so naseweis alles begreifen will.597

Harnack posaunt aus daß das von mir entdeckte vornicänische Concil von Antiochien das Euseb exkommunizierte, eine Fälschung sei. Wie er das beweisen will, ahne ich nicht; hoffentlich wird’s sich als Windei herausstellen.598 Viele Grüße & Wünsche, Ihr Eduard Schwartz

Karte von Schwartz an Jülicher v. 27.5.08 (UB Marburg HS 695: 1043, Photo: UB Marburg)

Karte von Schwartz, Redaktion der GGA, Nikolausberger Weg 55, Göttingen, an Jülicher in Marburg599

5.7.08

Lieber Jülicher!

Nicolardot schreibt mir daß Sie Lust haben sein Buch über die Synoptiker (Les procédés de redaction des trois premiers evangelistes600) zu recensieren; ich kann Sie doch beim Wort nehmen? Soll ich Ihnen auch das Exemplar zuschicken oder haben Sie’s schon von ihm?

Die Polemik gegen Harnack ist im Druck;601 wenn ich Zeit hätte, würde ich ihm Deißmann gleich zur Gesellschaft in den Orcus nachsenden; so muß er aber bis zum Winter warten bis ihm sein orientalisches Licht ausgedreht wird. Tun werde ich es aber; ich habe mich über das Lausebuch zu sehr geärgert.602 Mit herzlichen Grüßen,

Ihr Eduard Schwartz

Karte von Schwartz, Redaktion der GGA, Nikolausberger Weg 55, Göttingen, an Jülicher603

9.7.1908

Lieber Herr Coll [= College]! Vielen Dank für Ihre Karte & Ihre Bereitwilligkeit. Es wird wohl angehen den Franzosen mit Harnack zusammenzuspannen; freilich wird der Gallier sehr dabei gewinnen; das Buch macht einen ungleich seriöseren Eindruck als der Apostel (!) Lucas.604 Daß der Zusammenstoß mit dem pontifex Berol. scharf wird, ist nicht meine Schuld; er hat, völlig unprovociert, seine ganze skythische prepotenza an mir ausgelassen & das soll ihm schlecht bekommen.605 Das Lämpchen aus dem Orient lohnt ja an & für sich die Mühe des Auspustens nicht; es ziehen aber so viele Leute mit diesem Lämpchen renommierend herum, & daß er die wirklichen Sprachprobleme des NT so verschüttet & versteckt, darf auch nicht geduldet werden.606 Sie sehen, ich bin in galliger Laune; es ist Semesterende.

Herzliche Grüße & Wünsche, Ihr

ES [= Eduard Schwartz]

Karte von Schwartz an Jülicher607

München, Rombergstr. 4

23.3.21

Lieber Jülicher! Schönsten Dank für Ihre Anzeige: sie ist das was wir jetzt brauchen.608 – Mittlerweile ist Marius Mercator (oder richtiger die Sammlung aus dem Dreikapitelstreit, in die libelli des Marius Mercator, der in Eph Agent Cyrills war, aufgenommen sind) weit vorangeschritten;609 auch etwa 1/5 der griechischen Acten fertig gestellt. Bei der Vorbereitung eines Vortrags über die Concilien, den ich vergangenen Samstag in dem Auftrag der Berl. Akad. in Berlin hielt,610 den aber das Publicum kaum verstand, stieß ich auf neue Resultate über die Acten der 5. Synode; ich glaube den Verlust der griechischen & die Beseitigung der Vigilius compromittierenden Urkunden (die alle echt sind) aus der einen Recension der lateinischen Acten erklären zu können. Das wird wohl wieder eine Akademieabhandlung ergeben. Wie denken Sie über Nestorius’ Gegenanathematismen?611 Die Überlieferung führt darauf daß sie gefälscht sind; aber Holl bewundert sie, & das macht mich stutzig. Der ganze s. g. Marius Mercator wimmelt von den interessantesten Problemen.

Mit besten Ostergrüßen,

Ihr Eduard Schwartz

Brief von Schwartz an Jülicher612

München 26.7.23

Rombergstr. 4

Lieber verehrter College!

Das fehlte noch daß ich durch unnützes Toben Ihnen eine ärgerliche Stunde mache, nachdem Sie sich so für mich geplagt.613 Weder die Sache die auf der ominösen Karte steht, bringt mich aus dem Gleichmut noch der Mann, den ich seit lang kenne. Ernsthafter ist daß ich Ihre Bitte nicht erfüllen kann, weder für die Straßburger Gesellschaft noch für mich. Jene, die in Heidelberg noch existiert, auch publiciert, kann sich nicht gut durch die Berliner KVCommission einen Aufruf legitimieren lassen. Das geht contra dignitatem & da wir sonst nichts mehr haben, müssen wir mit diesem Artikel sparsam umgehen. Und ich selbst mags auch nicht; habe auch noch besondere Gründe, die ich Ihnen schreiben muß, aber in allerstrengster Vertraulichkeit. Was darunter fällt, habe ich rot eingeklammert.

[614Seit 4 Wochen ca, z. T. erst seit 8 Tagen ist die Lage der AC etwas anderes geworden. 1) De Gruyter hat das Unternehmen vollständig übernommen & erklärt es weiterzuführen.615 Auf die Notgemeinschaft616 verzichtet er. Ergo: er verdient etwas, wahrscheinlich viel dabei. Aber ich bin von ihm abhängig, was das Tempo des Druckes anbelangt. Und mir fehlt alles Geld für Photographien. 2) Ich verhandelte schon lange, auf Drängen meiner katholischen Freunde hier, mit Cardinal Ehrle über einen Zuschuß von der Curie. Als ich aufgefordert wurde, nachdem ich die Sache schon längst aufgegeben, die Kosten für den nächsten Band anzugeben, schrieb ich sofort an De Gruyter wie viel er verlange, wenn er statt ca 30 Bogen 60–70 publizieren solle.617 Auf Grund seiner Mitteilungen antwortete ich Ehrle & erhielt dieser Tage einen Wechsel auf 8000 Lire, mehr als ich erbeten. Aber durch ein mir unbegreifliches Mißverständnis, der Wechsel war auf die Order von De Gruyter gestellt & ich bin nun in der schwierigen Lage mit ihm über die Verwendung der Summe zu verhandeln. Im günstigsten Falle schlag ich 3000 Lire für Photographien & seine Zusage 100 Bogen zu drucken heraus.618 Das bringts ja ganz hübsch voran, aber sichert das Unternehmen & vor allem die Vorbereitungen nicht; ich muß für das Chalcedonense noch sehr viel photographieren lassen; da fielen auch Leobriefe hierin & das ist eine grausliche Masse. Also: die 3000 Dollar619 sind nach wie vor erwünscht. Aber Sie sehen wohl ein, die Straßburger Gesellschaft & ich müssen uns jetzt zurückhalten. Werben andere für uns, gut, das können wir mit gutem Gewissen ansehen, sonderlich da ich kein Honorar mehr nehme, weil die Gesellschaft mir kein entsprechendes mehr zahlen kann; aber wir können nicht selbst werben.]

Mir scheint das beste, Sie wenden sich an drei anerkannte K<irchen>historiker, Holl, Lietzmann & Loofs, & lassen sich von ihnen ein ganz kurzes Motivierungsschreiben, daß das Unternehmen dringend der Förderung bedürfe, namentlich durch Geld um Photographien zu schaffen, da das vorhandene Material bald aufgearbeitet sei. Der Druck wird am besten durch zahlreiche Bestellungen gefördert. Ob die 3 gemeinsam vorgehen oder was mir besser scheint, jeder einzeln, können Sie am besten entscheiden. Loofs hat übrigens einen ausgezeichneten Reclameartikel ich glaube im Harvard (oder Chicago) Journal of Theology geschrieben, auf den er nur zu verweisen braucht.620

In den Händen des Verlegers sind zum Druck:

15 pars I Collectio Palatina. 4 Bogen sind gedruckt

“ pars II Collectio Sichardiana (interessante Stücke, Dionysius Exiguus Übersetzung von Cyrills Synodalbrief gegen Nestorius, Nestorius Gegenanathematismen, eine nur einmalgedruckte kurze antiochenische Polemik gegen Cyrills Capitel, wohl Theodoret, eine ungedruckte Übersetzung von Theodoret gegen Cyrills Capitel & Cyrills Antworten, & die Inedita die ich Concilsstudien 2 zuerst veröffentlicht habe. Ferner die Collectio Winteriana nach dem besten Druck von 1542, die in Concilssammlungen in sehr entstellter Gestalt herumläuft.

I1 p. 1 Der griechische Text der Acta Ephesina, enthaltend die Actenstücke bis zum Concil.

Geht De Gruyter auf meine Vorschläge über die Verwendung der 8000 Lire ein, so füge ich noch I1 p. 2, also die Fortsetzung der griechischen Acten hinzu.

Dann aber ist Schluß, & ich muß mit dem Verlag von vorn verhandeln & bin ihm wieder preisgegeben. Habe ich eine Dollarsumme in der Hand,621 so kann ich ihn vorwärts treiben & zugleich an das Chalcedonense gehen; das Ephesinum wird im Manuskript bald fertig.

I 4 ist in 4 fasciculi erschienen622 & müßte längst in Ihren Händen sein, schreiben Sie doch einmal an die GGA.

Und nun haben Sie zum Schluß den herzlichen Dank für all Ihr hochherziges, starke Tun; auch wenns mißlingt, wird es mir unvergeßlich bleiben. Treulichst Ihr Eduard Schwartz

Brief von Jülicheraus Marburg an Schwartz, München623

Marburg, 28. April 1925

Lieber Herr Kollege!

Mein Dank für die jüngst mir von Ihnen an dem Sermo maior624 bereitete Freude soll nicht verzögert werden. Er erfolgt in schülerhafter Form, aber Sie üben wohlig Nachsicht mit einem Manne, der noch rasch vor dem völligen Erblinden sich auf die Maschine einlernt, um wenigstens ein ganz klein Stück Unabhängigkeit zu retten.

Lesen kann ich schon nichts mehr; wie komisch das Vorlesen Ihrer Abha...