![]()

Unsere Persönlichkeit entwickelt sich durch das Wechselspiel zwischen unseren grundlegenden Bedürfnissen und den Herausforderungen, mit denen wir auf dem Weg zu ihrer Befriedigung konfrontiert werden. Der Wille zur Bedürfniserfüllung ist unsere Antriebskraft. Darauf sind wir festgelegt und in dieser Hinsicht unterscheiden wir uns nicht von Tieren oder Pflanzen. Wir können nicht anders als den jeweils unserer Wahrnehmung nach bestmöglichen Weg zur Bedürfniserfüllung einzuschlagen. Auch alles Schuldigwerden und alle Psychopathologie dient diesem Ziel. So wie Pflanzen im Überlebenskampf die „verrücktesten“ Wege suchen, um genügend Wasser, Luft und Licht zu bekommen, sind auch alle destruktiven und kranken Verhaltensweisen des Menschen Versuche, die wahre Bedürfniserfüllung und damit das Gelingen des Lebens (dazu sagt man „Glück“) zu erzwingen, wenn auch auf den skurrilsten und verzweifeltsten Umwegen. Immer ist es der Wille zum Leben, der sich Bahn macht. Wir bahnen unseren Weg. Indem wir das tun, bildet sich unsere Persönlichkeit.

Dem Neurobiologen Gerald Hüther zufolge lassen sich die „Triebimpulse“ des Menschen

„als Manifestationen bereits stattgefundener Bahnungsprozesse auf der Ebene neuronaler Verschaltungen verstehen. Demnach wären Abhängigkeits- und Autonomiebedürfnisse, aggressive und narzißtische Bedürfnisse als erfolgreiche Bewältigungsstrategien des Kindes zu werten, deren zugrundeliegende Verschaltungsmuster durch wiederholte, kontrollierbare Stressreaktionen bereits tief im kindlichen Gehirn verankert worden sind. Die Triebfeder für die sequentielle Aneignung dieser Strategien im Denken, Fühlen und Handeln eines Kindes wäre die von ihm erlebte Angst und das daraus resultierende Grundbedürfnis nach Überwindung dieser Angst, also nach Sicherheit. Die zur Unterdrückung dieser Angst eingeschlagenen Strategien sind vom jeweiligen Entwicklungsstadium des Kindes abhängig.“1

Dem neuropsychologischen Forschungsbefund nach veranlasst das Vorhandensein apriorischer2 Grundbedürfnisse unser Gehirn zur Ausbildung entsprechender neuronaler Erregungsmuster, die als motivationale Schemata bezeichnet werden.3 Diese haben entweder annähernden oder vermeidenden Charakter, je nachdem, ob der Mensch in einem Umfeld heranwächst, das seine Bedürfnisbefriedigung fördert oder das ihr ablehnend gegenübersteht.4 Weil solche neuronalen Erregungsmuster sich mit Wegen vergleichen lassen, die vom Gehirn auf das Oberziel der Bedürfniserfüllung hin angelegt werden, nennt man sie auch Bahnungen.5

„Es entstehen im Zuge zunehmender Erfahrungen immer mehr Unterziele und Mittel (Fähigkeiten) zur Realisierung des Oberziels. Je differenzierter die hierarchische Struktur eines Schemas wird, um so mehr Möglichkeiten hat das Individuum, das hinter dem motivationalen Schema stehende Bedürfnis zu befriedigen.“6

Natürlich verlaufen die Bahnungsprozesse, die immer dadurch motiviert sind, dass die von den seelischen Grundbedürfnissen diktierten Sollwerte der Oberziele erreicht werden,7 nicht konfliktfrei, da sie ständig auf neue Herausforderungen stoßen, die sie entweder zu erhöhtem Energieaufwand nötigen, um das Hindernis zu integrieren, oder die sie sogar scheitern lassen.8 Hüther zufolge äußert sich der Integrationsprozess als eine kontrollierte Stressreaktion:

„Zu einer […] kontrollierbaren Streßreaktion kommt es immer dann, wenn zwar Verhaltens- (incl. Verdrängungs-) Strategien zur Vermeidung oder Beseitigung des Stressors verfügbar sind, die Effizienz dieser Mechanismen jedoch (noch) nicht ausreicht, um die aufgetretene Anforderung durch eine zur Routine gewordene Reaktion zu bewältigen und die Aktivierung einer Streßreaktion zu verhindern.“9

Der Stress lege sich, wenn die Integration gelungen sei.10 Wenn aber „eine Belastung auftritt, für die eine Person keine Möglichkeit einer Lösung durch ihr eigenes Handeln sieht, […] so kommt es zu einer sogenannten ‘unkontrollierbaren Streßreaktion’“.11 Der Sinn einer solchen bestehe darin, zugunsten der Oberziele Bahnungen, die ihren Zweck nicht mehr erfüllen, aufzulösen und neuen, passenderen Raum zu schaffen,12 so wie im Straßenbau veränderter infrastruktureller Bedingungen wegen mancher Weg eingeebnet werden muss, um einen neuen, besseren, zu ermöglichen.

„Unkontrollierbarer Streß kann veraltete, für neuartige Anforderungen unbrauchbare Bewertungs- und Bewältigungsmuster durch überwiegend degenerative Veränderung der ihnen zugrundeliegenden neuronalen Verschaltungen destabilisieren und auslöschen.“13

Solche Erfahrungen seien schmerzlich und zudem riskant, weil die sinnvolle Neubahnung auch ausbleiben könne, insbesondere dort, wo die unkontrollierte Stressreaktion zu viel Schaden anrichte: Es könne

„die Destabilisierung neuronaler Verschaltungen bei lang anhaltenden unkontrollierbaren Belastungen tiefer reichen und mehr auflösen, als eigentlich erforderlich wäre. Die mit Verzweiflung und Ratlosigkeit einhergehende unkontrollierbare Streßreaktion ist die Voraussetzung dafür, daß wir einen neuen, geeigneteren Weg zur Bewältigung der Angst finden. Dauert sie zu lange an, so werden die immer wieder anflutenden Streßhormonwellen zu einer wachsenden Gefahr für unsere geistige, emotionale und körperliche Integrität.“14

Destabiliserungen seien trotz dieses Risikos aber notwendig, um „eine Neuorganisation [der] inneren Ordnung“ zu ermöglichen.15 Wenn sie nicht stattfänden, würde sich die Entwicklung der Persönlichkeit nur durch immer fortschreitende neuronale Anpassungsprozesse vollziehen, denn „[d]ie zunehmende Spezialisierung eines Systems auf die Beseitigung ganz bestimmter Störungen schränkt zwangsläufig seine Fähigkeit ein, adäquat auf andere, bisher seltener aufgetretene Veränderungen seiner Außenwelt zu reagieren.“16 Dadurch würden tief greifende Veränderungen unmöglich und der Mensch bliebe unfrei: „Frei können wir in unseren Entscheidungen eigentlich immer erst dann werden, wenn es so wie bisher nicht mehr weitergeht, wenn alle bisher bewährten Strategien unsres Denkens, Fühlens und Handelns sich als ungeeignet oder undurchführbar erweisen.“17

Somit trügen sowohl die kontrollierte als auch die unkontrollierte Stressreaktion zum Persönlichkeitswachstum bei:

„Herausforderungen stimulieren die Spezialisierung und verbessern die Effizienz bereits bestehender Verschaltungen. Sie sind damit wesentlich an der Weiterentwicklung und Ausprägung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale beteiligt. Schwere, unkontrollierbare Belastungen ermöglichen durch die Destabilisierung einmal entwickelter, aber unbrauchbar gewordener Verschaltungen die Neuorientierung und Reorganisation von bisherigen Verhaltensmustern.“18

Hüther behauptet dementsprechend, dass die Stressreaktion „der große Modellierer“ sei, der „im Lauf unseres Lebens immer wieder dafür sorgt, daß zunächst zwar richtige, sich später aber als Sackgassen erweisende Verschaltungen aufgelöst und neue Wege eingeschlagen werden können.“19

Die Theorie der motivationalen Schemata ist durch Klaus Grawe (1943–2005) publik geworden. Sie geht auf die in den 70ern veröffentlichte Kontrolltheorie von William Powers zurück. Demnach wird das Denken, Empfinden und Verhalten des Menschen durch eine hierarchisch gegliederte Abfolge neuronaler Schaltkreise bestimmt.20

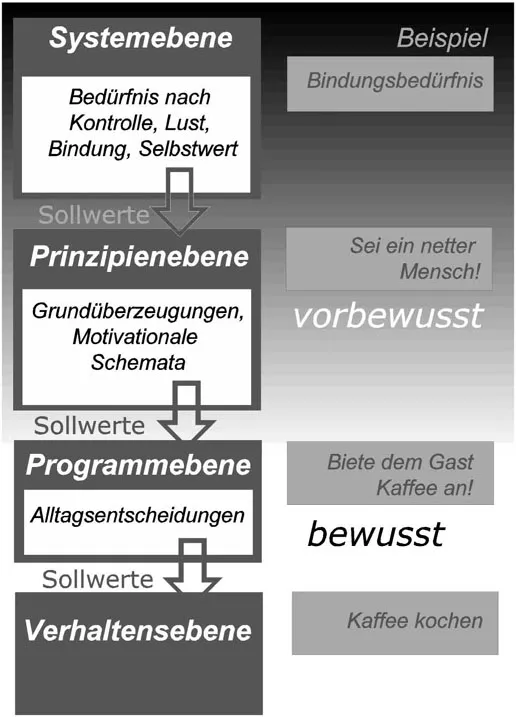

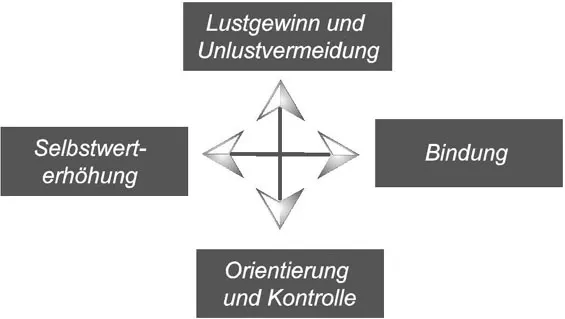

Ganz oben ist die Systemebene, von der die Prinzipienebene als zweitoberste bestimmt sei (Abbildung 1).21 Die Systemebene sei die Ebene der seelischen Grundbedürfnisse, nach Kontrolle, Lust, Bindung und Selbstwerterhöhung (Abbildung 2).22 Die Prinzipienebene enthalte die individuellen Grundsätze nach denen der Einzelne versuche, die Bedürfniserfüllung optimal zu gewährleisten. Diese Grundsätze werden motivationale Schemata genannt: „Die motivationalen Schemata sind die Mittel, die das Individuum im Laufe seines Lebens entwickelt, um seine Grundbedürfnisse zu befriedigen und sie vor Verletzung zu schützen.“23 Miteinander würden die motivationalen Schema ein „zusammenfassendes“ Selbstschema bilden, „das die psychische Aktivität des Individuums massgeblich bestimmt.“24 Physiologisch betrachtet bestünden die motivationalen Schemata und ihre Derivate in „neuronalen Erregungsbereitschaften […]. Sie sind in cell assemblies oder neuronalen Gruppen organisiert.“25 Aus der Prinzipienebene würden sich die Sollwerte der Programmebene ableiten, auf der unser Alltagsbewusstsein angesiedelt sei.26 Aus welchen Grundüberzeugungen die Alltagsentscheidungen jeweils resultieren, ist uns normalerweise nicht bewusst, weil es sich um automatisierte Vorgänge handelt. Neuropsychologisch gesehen ist Automatisierung Bahnung stabiler neuronaler Verschaltungen.

Abbildung 1: Die motivationalen Schemata nach Grawe

Abbildung 2: Die vier seelischen Grundbedürfnisse nach Grawe

Man kann dieses hierarchische Grundmuster unseres Gehirns mit der Metapher eines Geschäftshochhauses veranschaulichen: Im Erdgeschoss werden die fertigen Produkte ausgeliefert, umgekehrt gehen hier Lieferungen zud Bestellungen ein. Das ist die sensorisch-leibliche Ebene, über die wir im Kontakt zur Außenwelt stehen, empfangend und gebend. Entsprechend verlaufen die Umsetzungsprozesse der motivationalen Ebenen sowohl von unten herauf (bottom up) als auch von oben herunter (top down). Nach oben spitzt sich die Hierarchie zu: Im „Oberstübchen“ ist das Chefbüro. Hier werden d...