![]()

![]()

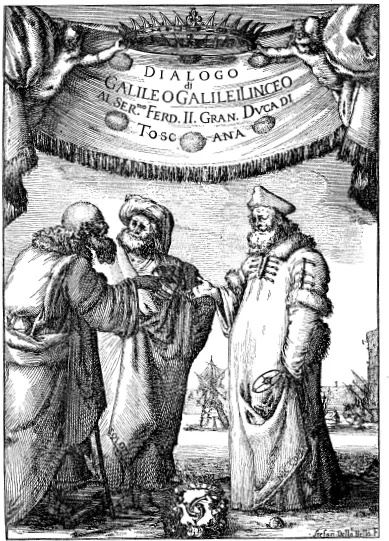

Serenissimo Gran Duca

La differenza che è tra gli uomini e gli altri animali, per grandissima che ella sia, chi dicesse poter darsi poco dissimile tra gli stessi uomini, forse non parlerebbe fuor di ragione. Qual proporzione ha da uno a mille? e pure è proverbio vulgato, che un solo uomo vaglia per mille, dove mille non vagliano per un solo. Tal differenza depende dalle abilità diverse degl’intelletti, il che io riduco all’essere o non esser filosofo; poiché la filosofia, come alimento proprio di quelli, chi può nutrirsene, il separa in effetto dal comune esser del volgo, in più e men degno grado, come che sia vario tal nutrimento. Chi mira più alto, si differenzia più altamente; e ’l volgersi al gran libro della natura, che è ’l proprio oggetto della filosofia, è il modo per alzar gli occhi: nel qual libro, benché tutto quel che si legge, come fattura d’Artefice onnipotente, sia per ciò proporzionatissimo, quello nientedimeno è più spedito e più degno, ove maggiore, al nostro vedere, apparisce l’opera e l’artifizio. La costituzione dell’universo, tra i naturali apprensibili, per mio credere, può mettersi nel primo luogo: che se quella, come universal contenente, in grandezza tutt’altri avanza, come regola e mantenimento di tutto debbe anche avanzarli di nobiltà. Però, se a niuno toccò mai in eccesso differenziarsi nell’intelletto sopra gli altri uomini, Tolomeo e ’l Copernico furon quelli che sì altamente lessero s’affisarono e filosofarono nella mondana costituzione. Intorno all’opere de i quali rigirandosi principalmente questi miei Dialoghi, non pareva doversi quei dedicare ad altri che a Vostra Altezza; perché posandosi la lor dottrina su questi due, ch’io stimo i maggiori ingegni che in simili speculazioni ci abbian lasciate loro opere, per non far discapito di maggioranza, conveniva appoggiarli al favore di Quello appo di me il maggiore, onde possan ricevere e gloria e patrocinio. E se quei due hanno dato tanto lume al mio intendere, che questa mia opera può dirsi loro in gran parte, ben potrà anche dirsi di Vostr’Altezza, per la cui liberal magnificenza non solo mi s’è dato ozio e quiete da potere scrivere, ma per mezo di suo efficace aiuto, non mai stancatosi in onorarmi, s’è in ultimo data in luce. Accettila dunque l’A. V. con la sua solita benignità; e se ci troverrà cosa alcuna onde gli amatori del vero 1o possan trar frutto di maggior cognizione e di giovamento, riconoscala come propria di Sè medesima, avvezza tanto a giovare, che però nel suo felice dominio non ha niuno che dell’universali angustie, che son nel mondo, ne senta alcuna che lo disturbi. Con che pregandole prosperità, per crescer sempre in questa sua pia e magnanima usanza, le fo umilissima reverenza.

Dell’Altezza Vostra Serenissima

Umilissimo e Devotissimo Servo e Vassallo

GALILEO GALILEI

![]()

AL DISCRETO LETTORE

Si promulgò a gli anni passati in Roma un salutifero editto, che, per ovviare a’ pericolosi scandoli dell’età presente, imponeva opportuno silenzio all’opinione Pittagorica della mobilità della Terra. Non mancò chi temerariamente asserì, quel decreto essere stato parto non di giudizioso esame, ma di passione troppo poco informata, e si udirono querele che consultori totalmente inesperti delle osservazioni astronomiche non dovevano con proibizione repentina tarpar l’ale a gl’intelletti speculativi. Non poté tacer il mio zelo in udir la temerità di sì fatti lamenti. Giudicai, come pienamente instrutto di quella prudentissima determinazione, comparir publicamente nel teatro del mondo, come testimonio di sincera verità. Mi trovai allora presente in Roma; ebbi non solo udienze, ma ancora applausi de i più eminenti prelati di quella Corte; né senza qualche mia antecedente informazione seguì poi la publicazione di quel decreto. Per tanto è mio consiglio nella presente fatica mostrare alle nazioni forestiere, che di questa materia se ne sa tanto in Italia, e particolarmente in Roma, quanto possa mai averne imaginato la diligenza oltramontana; e raccogliendo insieme tutte le speculazioni proprie intorno al sistema Copernicano, far sapere che precedette la notizia di tutte alla censura Romana, e che escono da questo clima non solo i dogmi per la salute dell’anima, ma ancora gl’ ingegnosi trovati per delizie degl’ingegni.

A questo fine ho presa nel discorso la parte Copernicana, procedendo in pura ipotesi matematica, cercando per ogni strada artifiziosa di rappresentarla superiore, non a quella della fermezza della Terra assolutamente, ma secondo che si difende da alcuni che, di professione Peripatetici, ne ritengono solo il nome, contenti, senza passeggio, di adorar l’ombre, non filosofando con l’avvertenza propria, ma con solo la memoria di quattro principii mal intesi.

Tre capi principali si tratteranno. Prima cercherò di mostrare tutte l’esperienze fattibili nella Terra essere mezi insufficienti a concluder la sua mobilità, ma indifferentemente potersi adattare così alla Terra mobile, come anco quiescente; e spero che in questo caso si paleseranno molte osservazioni ignote all’antichità. Secondariamente si esamineranno li fenomeni celesti, rinforzando l’ipotesi copernicana come se assolutamente dovesse rimaner vittoriosa, aggiungendo nuove speculazioni, le quali però servano per facilità d’astronomia, non per necessità di natura. Nel terzo luogo proporrò una fantasia ingegnosa. Mi trovavo aver detto, molti anni sono, che l’ignoto problema del flusso del mare potrebbe ricever qualche luce, ammesso il moto terrestre. Questo mio detto, volando per le bocche degli uomini, aveva trovato padri caritativi che se l’adottavano per prole di proprio ingegno. Ora, perché non possa mai comparire alcuno straniero che, fortificandosi con l’armi nostre, ci rinfacci la poca avvertenza in uno accidente così principale, ho giudicato palesare quelle probabilità che lo renderebbero persuasibile, dato che la Terra si movesse. Spero che da queste considerazioni il mondo conoscerà, che se altre nazioni hanno navigato più, noi non abbiamo speculato meno, e che il rimettersi ad asserir la fermezza della Terra, e prender il contrario solamente per capriccio matematico, non nasce da non aver contezza di quant’altri ci abbia pensato, ma, quando altro non fusse, da quelle ragioni che la pietà, la religione, il conoscimento della divina onnipotenza, e la coscienza della debolezza dell’ingegno umano, ci somministrano.

Ho poi pensato tornare molto a proposito lo spiegare questi concetti in forma di dialogo, che, per non esser ristretto alla rigorosa osservanza delle leggi matematiche, porge campo ancora a digressioni, tal ora non meno curiose del principale argomento.

Mi trovai, molt’anni sono, più volte nella maravigliosa città di Venezia in conversazione col Sig. Giovan Francesco Sagredo, illustrissimo di nascita, acutissimo d’ingegno. Venne là di Firenze il Sig. Filippo Salviati, nel quale il minore splendore era la chiarezza del sangue e la magnificenza delle ricchezze; sublime intelletto, che di niuna delizia più avidamente si nutriva, che di specolazioni esquisite. Con questi due mi trovai spesso a discorrer di queste materie, con l’intervento di un filosofo peripatetico, al quale pareva che niuna cosa ostasse maggiormente per l’intelligenza del vero, che la fama acquistata nell’interpretazioni Aristoteliche.

Ora, poiché morte acerbissima ha, nel più bel sereno de gli anni loro, privato di quei due gran lumi Venezia e Firenze, ho risoluto prolungar, per quanto vagliono le mie debili forze, la vita alla fama loro sopra queste mie carte, introducendoli per interlocutori della presente controversia. Né mancherà il suo luogo al buon Peripatetico, al quale, pel soverchio affetto verso i comenti di Simplicio, è parso decente, senza esprimerne il nome, lasciarli quello del reverito scrittore. Gradiscano quelle due grand’anime, al cuor mio sempre venerabili, questo publico monumento del mio non mai morto amore, e con la memoria della loro eloquenza mi aiutino a spiegare alla posterità le promesse speculazioni.

Erano casualmente occorsi (come interviene) varii discorsi alla spezzata tra questi Signori, i quali avevano più tosto ne i loro ingegni accesa, che consolata, la sete dell’imparare: però fecero saggia risoluzione di trovarsi alcune giornate insieme, nelle quali, bandito ogni altro negozio, si attendesse a vagheggiare con più ordinate speculazioni le maraviglie di Dio nel cielo e nella terra. Fatta la radunanza nel palazzo dell’Illustrissimo Sagredo, dopo i debiti, ma però brevi, complimenti, il Sig. Salviati in questa maniera incominciò.

![]()

GIORNATA PRIMA

INTERLOCUTORI

SALVIATI, SAGREDO E SIMPLICIO

SALV. Fu la conclusione e l’appuntamento di ieri, che noi dovessimo in questo giorno discorrere, quanto più distintamente e particolarmente per noi si potesse, intorno alle ragioni naturali e loro efficacia, che per l’una parte e per l’a...