![]()

Le case di terra rossa tra basso Piemonte e Liguria.

Ripercorro all’indietro il nastro della strada del sale che dalla Lunigiana risale alle vecchissime (e insieme inedite) Quattro province: lí nel cuore del Tortonese, provincia di Alessandria, al confine tra Genovesato, Oltrepò Pavese, Piacentino, nell’area cosiddetta «della Frascheta». Un paesaggio nato, come altri, senza autori – mi tornano in mente attraversando queste pianure le parole di Francesca Chiara Robboni che ha dedicato alla Frascheta numerosi studi – «esito di piccole cause, sommatoria e sottrazione in sequenza indefinita» in cui edifici rurali fragili, semiabbandonati sembrano quasi introdursi per sussulti, separatezze. Un paesaggio che, al di sotto del groviglio bianco sporco dei capannoni industriali logori e degli innaturali rondò alla francese, rivela ancora il tracciato stradale ortogonale, nitidissimo, delle centuriazioni romane.

Integra, stupisce, la logica dispositiva, tuttora decifrabile con le vecchie case poste al fondo dei lotti di proprietà, orientate con la facciata principale a sud. Sussulti, tracce, spie di geografie ordinate un tempo da solide permanenze, legate ai canoni di una cultura della terra inscritta nel paesaggio del lavoro, e ora sempre piú insensatamente annientate dalle nuove leggi indistinte dell’attraversamento: dove strade, case, alberi diventano scenari in fuga e la velocità, la stessa che ha disgregato i circuiti secolari dei mulattieri nelle terre alte, cancella qui i confini del visibile, rende equivalenti gli sfondi. Se non fosse (è il miracolo del paesaggio fragile) per quelle strane costruzioni, in semiabbandono o goffamente inglobate nei cascinali di Mandrogne, San Giuliano Vecchio, Bosco Marengo, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, che sembrano emergere dagli strati infuocati della terra rossa che accende i campi di granturco tutto intorno: sono le case in terra cruda, retaggio antico e poi dismesse nei primi decenni del Novecento, che sembrano opporre, in controtendenza, frammenti di resistenza lasciando intuire qui e là il senso di un paesaggio antropico stratificatosi nei secoli.

Persistono nelle aree ai margini, di «confine», come certo è, lo sappiamo, l’Alessandrino, dove il paese coincideva ancora con il paese e i significati si addossavano gli uni agli altri (ancora Robboni mi guida): tra i muretti divisori, i portici, le cappelle votive. Trame di legami. Una sorta di ciclo metabolico che collega il muro in terra cruda e la strada di campagna, le cime ormai sfrangiate dei gelsi e il cielo aperto. Intimità vulnerate, messe progressivamente in forse dalla resa inarrestabile a volumetrie sformate, per altro a tratti già inerti. All’ingombro di materiali invasivi. A colori improbabili che alludono alle tinte stridenti dei cartelloni pubblicitari. A contesti trasfigurati, sprofondati nell’indeterminatezza.

Le case di terra contrastano la loro scomparsa all’ombra dei cortili nascosti agli sguardi, oltre i recinti spesso invasi da rovi e vegetazione selvatica, lungo il ciglio di vie secondarie di una toponomastica ormai mutilata. Sono simulacri di un vissuto scomparso di cui si rimpiange non la miseria del vivere e la fatica sovrumana (è bene dichiararlo), ma di cui certo si è smarrito il gioco armonico del richiamo, lungo l’incurvare delle strade terrose, fra casa e casa, i labirinti dei cortili, i crocevia delle cappelle campestri coi loro riti confinari oltre che devozionali, i contrasti fra luce e ombra disegnati dai tetti spioventi e dalle forme dei campanili: un «circuito semiotico» evocato da Paolo Mattone, in cui le case di terra cruda finiscono per risultare gli autentici testimoni di una cultura del legame in estinzione ma insieme costituiscono (lo vedremo in seguito) modelli futuribili per un’architettura ecocompatibile in via di sperimentazione.

Nell’apparente incongruità di quello che si presenta in fondo, oltre che come un circuito semiotico, come un cortocircuito culturale, mi unisco alla Robboni e a quanti si chiedono se per forza la modernità debba nascere da una disfatta e non da un salto in avanti che sia capace di creare nessi profondi con le esperienze consolidate. Certo, lo so, il moderno è sempre oltrepassamento già nelle sue premesse ma l’euforia della distruzione creatrice suona ormai stantia come le parole del nuovo quando invecchia e i suoi stessi rugginosi paesaggi fermi nella polvere corrosa di un lontano Novecento.

Ma veniamo alle case di terra: architetture di natura, le abitazioni della Frascheta si compongono – quasi eruttasse dal profondo – del materiale ricco di argilla e di silicio (si spiega il colore rossastro) presente nei depositi alluvionali sedimentati dal fiume Scrivia. È una tecnica antichissima, peraltro, quella dei mattoni crudi, diffusa in tutto il Mediterraneo: gli esemplari piú rudimentali – mi affido agli esperti – furono probabilmente masse d’argilla mal foggiate, disseccate all’aria e indurite sotto l’azione del sole assecondando il ritmo delle stagioni.

La terra color ocra dell’Alessandrino (ci sono testimonianze medievali ma la maggior parte degli edifici sopravvissuti risalgono all’Ottocento) in autunno veniva setacciata e posta in cassaforme lignee prive di fondo e opportunamente sabbiate al fine di procedere poi alla «scassettatura del mattone» e alla messa in opera, che, scontato il periodo dell’ibernazione invernale della terra, avveniva in tarda primavera. Al modellatore spettava la realizzazione vera e propria, lavorando sulla sabbia un blocco di argilla umida e comprimendolo successivamente all’interno della cassaforma (avendo cura di rimuovere con l’aiuto di un listello di legno l’impasto eccedente). Il mattone veniva fatto essiccare per circa un mese e poi posto in opera usando come legante fango o malta a base di calce.

Nel modulo base le abitazioni sono caratterizzate da un unico ambiente scaldato da un solo focolare, con due aperture (porta e finestra ridotta) sul fronte sud, il pavimento di terra battuta, il soffitto con travi e assi in legno sbozzato, il sottotetto raggiungibile con una scala a pioli, destinato in genere a conservare le derrate alimentari. Le falde del tetto sono a doppio spiovente, coperto in origine con la paglia ma successivamente con i coppi. Spesso il corpo di fabbrica si raddoppia con fienile, stalla, cantina, rustici annessi con murature a vista per ospitare braccianti stagionali.

Case di terra e campi: quello della Frascheta è un paesaggio fragile e tenace insieme, con l’impasto caldo della terra che dalla linea piatta del terreno sale in alto, forma, quasi ne fosse un prolungamento ideale, le pareti degli edifici accendendoli di colore, talvolta con macchie che si intravvedono sotto le facciate intonacate a calce.

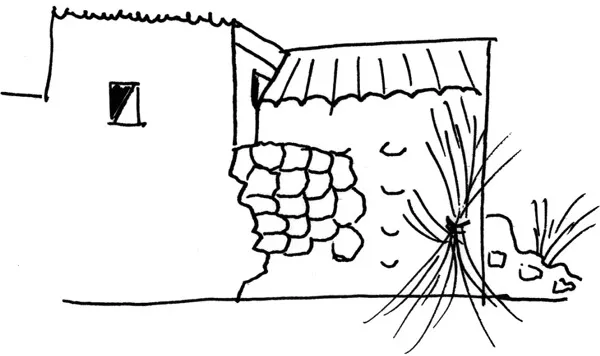

A Mandrogne la parete di fondo di un grande edificio colpisce lo sguardo, esibisce una sorta di megaesagono giallastro; da lontano lo si può scambiare per il fondale di un fienile, invece è la pelle nuda del cascinale che si mostra sotto l’apparenza di un rudimentale patchwork architettonico. Grandi quadri di terra, osservando le abitazioni piú vecchie, sembrano affiorare in superficie, resi visibili dal degrado degli antichi edifici.

Appena fuori Mandrogne il colore abbagliante delle spighe di un grande campo (la griglia delle centuriazioni qui si mostra nella sua integrità) si riflette sul corpo seminascosto di un casolare: è in terra cruda, scopro, quasi fossero ferite disseccate, le macchie aperte qua e là nell’intonaco a calce. Rami e arbusti le celano pudicamente allo sguardo ma girando attorno alla costruzione mi è chiaro che la macchia calda della terra si allarga tradendo la natura dell’intero edificio. Con la schiuma rappresa (quasi fosse una lava colorata) che segna il contorno arrossato e irregolare della piccola finestra sbrecciata, si fa piú sanguigna intorno alle inferriate, modulate per altro con eleganza, si spegne nell’angolo che ripiega verso l’interno.

L’interno: scrutando dalla piccola feritoia si distingue una grossa trave (caduta dalla copertura forse) e dietro s’intravvede un ingombro piú scuro, la sagoma imponente di un vero e proprio focolare con ancora le fascine di legna in grembo, e a lato, tra macchie di terra a vista che si aprono tra le pennellate dell’intonaco a calce, i piani declinanti di un’antica dispensa; all’opposto si osservano le porte scardinate di un armadio come esploso in tante schegge di legno.

Un corredo non dissimile lo si può riscontrare in una preziosa testimonianza custodita in pochissime copie all’Istituto storico della Resistenza di Alessandria: il romanzo, o il racconto storico (l’autore era a tutti gli effetti uno studioso locale, Pier Luigi Bruzzone), data 1876, e si intitola Giuditta della Frascheta, eroina legittimista, leggendaria o no, dei moti di rivolta delle popolazioni contro l’occupazione napoleonica. Ecco com’è descritta fin dalle prime pagine, in una giornata del 1796, l’abitazione di Remigio, padre di Giuditta, a Quattro Cascine, non lontana dalle campagne di Marengo (florido centro abitato ai tempi originari dei longobardi), dove si disputò la celebre battaglia il 14 giugno 1800 che, aprendo la seconda campagna d’Italia, segnò la riscossa napoleonica e il predominio dell’impero in gran parte del Nord della penisola:

Consisteva questa povera casa di quattro muri di terra battuta coperti da tegoli, senza che ci fosse intonaco di sorta, per guisa che piovendo diveniva del colore dello zafferano. S’entrava per una porta bassa e bisognava abbassare il capo per giungere dentro. Si andava giú di uno scalino e si poneva il piede sopra un suolo battuto senza pavimento. Le pareti senza intonaco avevano una mano di bianco di calcina che s’era già fatto color della caligine. Si pigliava la luce da due finestrini larghi una spanna e chiusi da impannate. Lo stanzone era buio e per questo, quando non faceva molto freddo, si teneva aperta la porta per aver luce ed aria.

Quattro muri di terra battuta coperta dai coppi, il colore zafferano delle pareti, che con la pioggia si fa piú intenso, le piccole finestrelle e l’unica porta sovente aperta per ricevere un po’ di luce. E fin qui la descrizione corrisponde a quella della vicina casa in terra cruda di Mandrogne. Ma andiamo al piano di sopra della residenza di Remigio e Giuditta, lí si colgono nuovi interessanti particolari:

Il soffitto era di grezze panche e si saliva al primo piano con una scala interna a piuoli che si poteva mettere e levare. La stanza di sopra era uguale a quella di sotto per la luce ma piú rozza nelle pareti perché mancava la tinta di calcina. Con stuoie di vimine e di canne si era fatto il solaio di sotto il tetto. E là sopra si ponevano provviste di paglia, di fieno e di legna per l’inverno.

L’onnipresente scala a pioli nel solaio adibito a rimessa di fieno e legna, le pareti in terra a vista. Torniamo però al piano di sotto che era anche zona notte:

Lo stanzone di sotto era tutto: cucina, sala da pranzo, camera da dormire, granaio. Da esso però si passava in un bugigattolo che stava appoggiato alla parte posteriore della casa e che era diviso in due parti da una tramezzata di stuoie e di vimini impiastrata d’argilla e di fango raccolto per la strada: in una di queste tane vi era la cantina e l’altra era ridotta a stalla che conteneva per solito una vacca e qualche rozza da pochi soldi.

Un possesso di casa – aggiunge l’autore – già da benestanti, come abbiamo visto, con cantina, stalla per le mucche. «In quei tempi – conclude l’autore in un passaggio decisivo – i quattro quinti delle case dell’ampia pianura erano di questa costruzione».

La casa di Remigio e Giuditta era situata sulla linea che da Bosco Marengo conduce verso la strada di Santa Maria delle Ghiare. Lí mi imbatto, in prossimità del cimitero di Pozzolo Formigaro, nella chiesa omonima. Risalente alla prima metà del XII secolo, nonostante innumerevoli manomissioni, denuncia l’originario stile romanico e mostra nella facciata un inconsueto «protiro» frontale.

Vi lavorò nel tardo Quattrocento il pittore di scuola tortonese Franceschino Boxilio. Ma ciò che piú sorprende (nel mio caso emoziona nonostante mi fossi già in precedenza documentata) è che intere parti della muratura, miste ad altre in mattoni e pietre, sono in terra cruda. Una prima falla marrone rossastra si apre, sotto l’intonaco, nella parete laterale. Sulla parete opposta, a fianco di una pila irregolare di mattoni emersa in superficie (che sembra intaccare dall’interno l’esile manto dell’intonaco) si disegna una figura irregolare, di forma quasi semicircolare, che rivela la pelle sottostante di terra: è giallastra, raggrumata, contrasta con il rosso anche se spento dei mattoni. Nella materia, indiscutibilmente terra cruda, si scorgono piccole buche, riparo probabile di piccoli animali. Guardando meglio, l’intero edificio mostra sottopelle quasi ovunque l’affiorare della terra cruda componendo vistosi squarci, in combinato talvolta con il disegno geometrico dei mattoni, dai profili mutevoli. Fino a rivelare una sorta di scheletro composito, un’anima molto imperfetta, terra, pietra e mattoni, che preme dall’interno dell’edificio votato alla sacra perfezione della figura di Dio.

Cosí la chiesa di Pollastra, vicino alla frazione Levata, rifulgente di un intonaco bianchissimo sulla facciata e giallo sulle pareti laterali, o la sobria chiesa in mattoni a vista della Santissima Trinità a Spinetta Marengo. Abitazioni, rimesse agricole, pozzi in terra, portici, muri di schiena, muri di cinta di cascine e castelli, cappelle votive, disseminate nei campi: tutte le diverse modulazioni del paesaggio antropico della Frascheta dichiarano una natura anfibia, le cui profondità si radicano nelle venature della terra pastosa dal colore ocra.

Fin qui edifici. Ma come si abitava in dimore semibuie, da cui affioravano spesso frammenti di arbusti, talvolta occupati da piccoli animali? Una testimonianza indiretta è offerta ancora dallo studioso ottocentesco (oltreché romanziere) Pier Luigi Bruzzone nel suo feuilleton sanfedista su Giuditta: Remigio è in casa preoccupato per le sorti della figlia Giuditta che ha osato sfidare i francesi nella chiesa di Quattro Cascine. Ha ferito mortalmente un soldato che si era avventato su una monaca (erano gli anni dei saccheggi e delle violenze sugli abitanti della Frascheta a cui molti, tra cui i nostri protagonisti romanzeschi, si ribellarono). Giuditta, ricercata dalle truppe napoleoniche di stanza a Bosco Marengo, ha cercato rifugio presso un parente nella campagna della vicina Mandrogne (forse in una casa assai simile a quella in cui mi sono imbattuta), ha rubato il cavallo a un dragone napoleonico e da allora di lei non si sono piú avute notizie. I pensieri di Remigio, i suoi sguardi vuoti, incrociano la cassapanca su cui è seduto, i trespoli, sacchi di meliga. La casa non ospita solo miseria: dalla cucina usciranno salame di cavallo, pane, uova, un minestrone fumante a rifocillare Lisandro, il compagno di Giuditta, in segno di festa per aver recuperato le scarpe di Remigio sottratte oltraggiosamente da un soldato francese…

In questo mentre Remigio stava rassegnato nella sua stamberga seduto sopra una cassapanca colle spalle appoggiate al muro. Sui trespoli e sopra un sacco di meliga rovesciato a terra [ecco che l’abitacolo si popola oltre che di oggetti quotidiani e di presenze umane] stavano seduti altri amici […] Uno di essi avea portato un bel bottiglione di vino [forse prodotto nella vicina Ca’ Bianca famosa per le riserve di vino?]: bevevano, fumavano, discorrevano: un lume da mano appeso alla cornice del camino mandava una luce fioca [sappiamo che le finestre erano simili a fessure].

Gente di confine gli abitanti della Frascheta e gli amici che stazionavano nella casa di Remigio – spiega nell’introduzione lo studioso Franco Castelli – e come tali dediti, per integrare lo scarno reddito, al contrabbando con la vicina Genova: «il contrabbando è un cattivo mestiere», sentenzia Remigio, solo «per chi ha paura». «Senza l’industria delle unghie non si va avanti» è il proclama di un altro fraschetano.

Snodo cruciale dei traffici è la località di Novi Ligure, ai tempi «la prima città del ducato genovese sul confine antico del Piemonte». Lí si ritrovavano i mulattieri delle Quattro province che abbiamo incontrato nelle pagine precedenti, diretti al vicino passo della Bocchetta. A Novi il romanzo (ricco di notazioni storiche effettive, dal soggiorno di Napoleone nel convento di Bosco Marengo nel maggio 1796 alla formazione della giunta repubblicana in Alessandria, fino al rientro di Vittorio Emanuele I dall’esilio nel 1814) ci schiude le porte di una romantica Osteria della Luna, che l’autore colloca vicino alla chiesa di Santa Maria della Neve: è nel dormitorio della taverna che trovano ricovero i mulattieri «coricati, quattro o cinque […] che russavano con quel sapore che dà idea di una pienissima felicità».

Sulle orme dei mulattieri e dei contrabbandieri della Frascheta mi spingo fino a Novi Ligure, dove riscontro (meglio tocco con mano) che l’intero centro storico è edificato in terra cruda. Qui, a poca distanza dall’elegante piazza del Teatro, alcuni edifici mostrano le consuete brecce nell’intonaco: è il caso di un portico che reca tracce di forme ormai scolorite aggredite dal magma (qui piú marrone che giallo) della terra cruda; il disegno squadrato di una massa di terra cruda è visibile tra i pontili di un imponente condominio in via di ristrutturazione; e ancora, squarci di terra arrossata affiorano anche sotto la superficie del lungo muro di cinta alla base dell’antico castello.

Tra la rete piú complessa del sistema viario di Novi le costruzioni abbandonano la geometria parallelepipeda dei moduli di base per adeguarsi alle geometrie irregolari degli scorci urbani. Il numero dei piani nei contesti urbani si spinge in altezza dando forma a «virtuosi accostamenti in verticale – ricorro alla Robboni – in cui spesso alla base stanno la pietra e la terra battuta e in alto i blocchi di terra cruda, piú leggeri e piú agevoli da mettere in opera».

Le case a piú piani hanno solo i pilastri di rinforzo in laterizio cotto, il resto è terra: la terra rossa della Frascheta composta dei materiali alluvionali dell’Olocene, un’argilla che se bagnata assume un aspetto colloide, è rossastra per la presenza di ossidi di ferro e di alluminio. Oltre alla sua straordinaria resistenza – ammettono i tecnici – garantisce una forte coibenza termica. La terra che dava forma al paesaggio ru...