![]()

Dedica

Ai miei genitori

Mary Redfield Aldersey-Williams

(23 giugno 1930 – 16 maggio 2004)

Arthur Grosvenor Aldersey-Williams

(6 giugno 1929 – 23 dicembre 2008)

con amore e gratitudine

![]()

Prologo

Al pari dell’alfabeto o dello zodiaco, la tavola periodica degli elementi è una di quelle immagini che sembra radicarsi per sempre nella nostra memoria. Quella che ricordo io dai tempi della scuola era appesa al muro dietro la cattedra come una pala d’altare, con la sua carta lucida ingiallita a testimonianza della lunga esposizione agli agenti chimici; è un’immagine che non sono mai riuscito a togliermi dalla testa, pur avendo trascorso anni senza mai avventurarmi in un laboratorio. Ora ne ho una sulla mia parete.

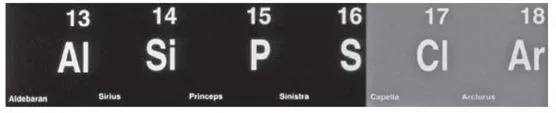

O, perlomeno, una sua versione. Ha il familiare profilo a gradini, con le caselle dei diversi elementi – ognuno indicato dal suo simbolo e dal numero atomico corrispondente – ben separate le une dalle altre. In questa tavola, però, non è tutto come dovrebbe essere, dato che al posto del nome di ciascun elemento c’è una parola che non ha nulla a che fare con il mondo della scienza: il simbolo O – per esempio – non rappresenta l’ossigeno ma il dio Orfeo, Br non è il bromo bensì il Bronzino, il pittore, e molti spazi, per una ragione o per l’altra, sono occupati da personaggi del cinema degli anni Cinquanta.

dp n="7" folio="" ? Questa tavola periodica è una litografia di Simon Patterson, un artista britannico affascinato dai diagrammi di cui ci serviamo per organizzare il nostro mondo. Il suo modo di lavorare consiste nel riconoscere l’importanza dell’oggetto in quanto simbolo di ordine per poi sconvolgerne tutti i contenuti: la sua opera più famosa è una mappa della metropolitana di Londra in cui le diverse stazioni sono state ribattezzate con i nomi di santi, esploratori e calciatori. Strane cose accadono alle intersezioni.

Non c’è da sorprendersi che abbia voluto fare lo stesso gioco anche con la tavola periodica. Nella sua mente erano ancora vivi i tristi ricordi di quando a scuola gli veniva chiesto di impararla a memoria: «Insegnarla in quel modo era anche sensato, ma fatto sta che io non riuscivo mai a ricordarmela» mi ha raccontato Simon. Tuttavia, ne ricordava il concetto. Dieci anni dopo aver lasciato la scuola, creò così una serie di variazioni sulla tavola in cui il simbolo di ogni elemento viene associato a qualcos’altro: Cr non è il cromo, ma Julie Christie; Cu non corrisponde al rame, ma a Tony Curtis. E anche questo stesso sistema di riferimenti, già di per sé criptico, viene poi sabotato: Ag, il simbolo dell’argento, non è Jenny Agutter, per dirne una, o Agatha Christie, ma naturalmente Phil Silvers. Ci sono anche momenti di apparente logica in questa nuova disposizione: i due elementi successivi del berillio e del boro (simboleggiati da Be e B) corrispondono così ai Bergman, rispettivamente Ingrid e Ingmar. I due fratelli attori Rex e Rhodes Reason compaiono l’uno di fianco all’altro, prendendosi i simboli del renio (Re) e dell’osmio (Os). Kim Novak (Na, sodio) e Grace Kelly (K, potassio) si trovano su una medesima colonna: erano due femmes fatales di Hitchcock. In generale, però, non c’è nessun criterio, ma solo le connessioni che ognuno può trovare per proprio conto: io, per esempio, ho notato con un sorriso che Po, il simbolo del polonio – l’elemento radioattivo scoperto da Marie Curie e da lei battezzato in onore del suo Paese d’origine, la Polonia –, denota il regista polacco Roman Polanski.

Oggi apprezzo molto la giocosa irriverenza di quest’opera, ma ai tempi della scuola avrei guardato con sdegno un’assurdità del genere. Mentre Simon andava immaginando nuove bizzarre connessioni, io mi limitavo ad assorbire le nozioni che mi venivano impartite. Gli elementi, avevo imparato, erano gli ingredienti fondamentali e universali di tutta la materia: non c’era nulla che non fosse costituito da essi. Ma la tavola in cui il chimico russo Dmitrii Mendeleev li aveva organizzati non si riduceva alla semplice somma di queste parti basilari: essa dava un senso alla riottosa varietà degli elementi, disponendoli uno dopo l’altro in una serie di righe in base al numero atomico (ossia, al numero dei protoni nei nuclei dei loro atomi), in modo tale da far saltare subito all’occhio le loro parentele chimiche (parentele che, come emerge dall’allineamento delle colonne, sono periodiche). La tavola di Mendeleev sembrava vivere di una vita propria e, ai miei occhi, si qualificava come uno dei più grandi e incontestabili sistemi del mondo. Spiegava così tante cose e sembrava così naturale da indurmi a pensare che fosse sempre esistita: non poteva certo essere una recente invenzione della scienza moderna (anche se quando la vidi per la prima volta aveva meno di un secolo di vita). Pur riconoscendo la sua potenza di icona, iniziavo però anche a chiedermi, tra incertezze e tentennamenti, quale fosse il suo reale significato. Per una certa ironia della sorte, la tavola pareva relativizzare il suo stesso contenuto: con la sua ferrea logica di successioni e somiglianze, faceva sembrare quasi superflui, nella loro bruta materialità, quegli stessi elementi a cui dava un ordine.

Di fatto, però, la tavola periodica appesa nella mia classe non ci offriva nessuna rappresentazione dell’aspetto degli elementi; solo davanti alla enorme tavola illuminata esposta al Science Museum di Londra mi resi conto, per la prima volta, che queste misteriose cifre avevano una reale sostanza. In ogni rettangolo di questa griglia c’era infatti una piccola teca di vetro che custodiva un campione, più o meno luccicante, del corrispettivo elemento; anche se non c’era modo di sapere se fossero tutti autentici, notai che i curatori avevano omesso di includere molti elementi rari e radioattivi, cosa che giocava a favore della genuinità dei rimanenti. Questa presentazione ci rese chiaro, nel modo più vivido, quello che ci avevano insegnato a scuola: che gli elementi gassosi si trovavano soprattutto nelle righe più in alto; che i metalli occupavano il centro e la zona sinistra, con i più pesanti nelle righe inferiori (erano in massima parte grigi, anche se una colonna – quella che conteneva il rame, l’argento e l’oro – dava al tutto una striscia di colore); che i nonmetalli, più variegati nel colore e nella struttura, erano posizionati nell’angolo superiore destro.

A questo punto, non mi restava che dar vita a una mia collezione personale. Non sarebbe stato facile. Sono pochi gli elementi che in natura si trovano allo stato puro: di solito, infatti, sono legati chimicamente all’interno di minerali e metalli. Decisi allora di sfruttare il fatto che l’uomo li estrae da secoli e cominciai a perlustrare la casa alla loro ricerca. Ruppi alcune lampadine bruciate ed estrassi con precisione chirurgica i loro filamenti attorcigliati di tungsteno, riponendoli in una boccetta di vetro. Trovai l’alluminio in cucina sotto forma di fogli e il rame in garage come cavi elettrici. Mi dissero che una moneta straniera era fatta di nichel (non però di nichel americano, che sapevo essere in gran parte rame) e la tagliai in più pezzi irregolari: in questo modo mi sembrava più adatta alla mia collezione – più «elementare», per così dire. Scoprii poi che a mio padre erano avanzate alcune lamine d’oro di cui in gioventù si era servito per comporre caratteri decorativi: ne presi una dal cassetto dov’era rimasta nell’oscurità per trent’anni e le diedi l’occasione di tornare a risplendere.

La mia collezione presentava un chiaro vantaggio rispetto a quella dello Science Museum: non solo potevo vedere i miei campioni da vicino, ma potevo anche sentire se erano caldi o freddi al tatto e tenerli in mano (mi ricordo che uno scintillante lingottino di stagno, che avevo preparato in un portasapone facendo fondere un rotolo di lega per saldature, era sorprendentemente pesante). Potevo farli risuonare o tintinnare contro il vetro e ascoltare il loro timbro. Lo zolfo era di un colore giallo primula, un po’ scintillante, e poteva essere raccolto e versato col cucchiaino come fosse zucchero semolato; il suo odore leggermente pungente non sminuiva la bellezza che aveva ai miei occhi. Mi è tornato in mente proprio ora, di fronte a un barattolo di zolfo che ho appena comprato in un negozio di giardinaggio (viene venduto per suffumicare le serre). Il suo aroma secco e legnoso, di cui sono ancora impregnate le mie dita mentre scrivo, non mi ricorda affatto l’inferno di cui parla la Bibbia, ma piuttosto rievoca nella mia mente quella ricerca sperimentale fatta da bambino.

Altri elementi richiesero più lavoro. Ricavai lo zinco e il carbonio da alcune batterie: lo zinco dall’involucro (il primo elettrodo) e il carbonio dalla barra di grafite contenuta all’interno (il secondo elettrodo). Lo stesso feci per il mercurio: le batterie a mercurio, più costose, venivano usate per far funzionare diversi gadget elettronici e, una volta scariche, l’ossido di mercurio da cui erano alimentate si era ormai ridotto a mercurio metallico. Tagliate le estremità delle batterie con un seghetto a mano, raccolsi la fanghiglia in una fiala; quindi, riscaldandola, riuscii a distillare il metallo, guardando con entusiasmo le piccole goccioline scintillanti che si condensavano dai fumi tossici per poi fondersi in una singola goccia argentea iperattiva. (Oggi un simile esperimento verrebbe messo al bando perché nocivo alla salute, così come sono state tolte dal commercio queste batterie.)

In quegli anni innocenti alcuni elementi si potevano ancora comprare in farmacia; fu così che trovai lo iodio. Altri me li procurai da un piccolo fornitore di prodotti chimici di Tottenham, che ha ormai da tempo chiuso i battenti a causa delle restrizioni sulla vendita di sostanze grezze che potrebbero essere impiegate per realizzare bombe e veleni (così come qualsiasi altra cosa). Anche se i miei genitori accondiscendevano alla mia ossessione e mi accompagnavano in macchina fin là, questi viaggi lungo i tratti più remoti della Seven Sisters Road, fino al trasandato bancone sotto gli archi rimbombanti della stazione ferroviaria, con i suoi aromi promettenti simili a quelli di un mercato delle spezie, avevano sempre un che di clandestino.

La mia tavola faceva progressi. Avevo tracciato la griglia su un’asse di compensato e l’avevo appesa al muro della mia cameretta; non appena entravo in possesso di un nuovo campione, lo mettevo in una fiala uguale alle altre che poi fissavo al suo posto nella tavola. Da un punto di vista chimico, gli elementi puri erano spesso pressoché inutili, cosa di cui avevo già avuto modo di rendermi conto; quelli chimicamente utili – che reagivano, esplodevano o producevano colori splendidi – erano perlopiù combinazioni di elementi, note come composti, che io conservavo in un armadietto del bagno dove conducevo i miei esperimenti. Gli elementi erano un’ossessione da collezionista: avevano un inizio, procedevano in una ferrea sequenza e sembravano anche avere una fine. (All’epoca non sapevo molto della feroce guerra fredda in corso fra gli scienziati americani e sovietici, impegnati a sintetizzare nuovi elementi da aggiungere ai 103 che avevo memorizzato.) Come collezionista, il mio obiettivo, per quanto irraggiungibile, era naturalmente quello di completare la serie. Non si trattava però di una raccolta fine a se stessa: quelli che stavo assemblando erano i mattoni costitutivi del mondo – anzi, dell’intero universo. La mia collezione non aveva l’artificialità delle raccolte di francobolli o di figurine di calciatori, dove le regole del gioco sono poste arbitrariamente da altri collezionisti o, peggio ancora, dalle aziende che producono gli oggetti in questione; si trattava invece di qualcosa di fondamentale. Gli elementi esistevano da sempre e sarebbero esistiti per sempre: si sono originati nell’esatto istante successivo al Big Bang e avrebbero continuato a esistere anche dopo la scomparsa dell’umanità, dopo l’estinzione di ogni forma di vita sulla Terra, persino dopo che il Sole, diventato una gigante rossa, avrebbe consumato il nostro stesso pianeta.

Questo era il sistema del mondo che avevo scelto, un sistema altrettanto completo degli altri ma che abbracciava la storia, la geografia, le leggi della fisica, la letteratura. Tutto ciò che accade, accade nella storia, ha un suo posto nella geografia, è riconducibile all’interazione di energia e materia. Ma è anche materialmente costituito dagli elementi, né più né meno: la Grande fossa tettonica, il Campo del drappo d’oro, il prisma di Newton, la Gioconda – nulla di tutto ciò esisterebbe senza gli elementi.

In quel periodo, a scuola stavamo leggendo Il mercante di Venezia. Fu così che per 45 minuti interpretai la parte di Bassanio; di per sé non era un brutto ruolo, solo che io odiavo leggere ad alta voce. Ci soffermammo a lungo sulla scena in cui Bassanio deve scegliere fra tre scrigni quello che contiene il ritratto di Porzia, per poterne ottenere la mano. Lo sfortunato ragazzo a cui toccava la parte di Porzia continuava a chiacchierare mentre io attendevo in preda al panico la mia entrata in scena. «Ch’io scelga subito; / Ché, nel mio stato, io vivo alla tortura» intonai senza alcun sentimento. Dovevo quindi scegliere fra i tre scrigni immaginari; sono certo che nessuno avrebbe potuto intuire qualcosa dei ragionamenti del mio personaggio basandosi sulla mia voce piatta, mentre dicevo di no dapprima all’«oro sfavillante» e quindi al «pallido argento, / Volgar mezzano d’ogni umano baratto», per poi scegliere il «ruvido piombo». Tuttavia, nella mia testa scattò qualcosa: erano tre elementi! Shakespeare era forse un chimico? (In seguito, avrei scoperto che anche T.S. Eliot era un chimico, per la precisione uno spettroscopista: in La terra desolata, presenta una vivida immagine del legno pieno di chiodi di una nave, che «nutrito di rame / Bruciava verde e arancio» – verde per il rame, arancione per il sodio dell’acqua marina.)

Vagamente, iniziai a percepire che gli elementi narravano storie culturali: l’oro significava qualcosa, l’argento qualcos’altro, il piombo qualcos’altro ancora. Inoltre, questi significati nascevano soprattutto dalla chimica: l’oro è prezioso perché è raro, ma è anche considerato sfarzoso perché è uno dei pochi elementi che si ritrovano in natura nel loro stato elementare e non in combinazione con altri; può così scintillare in tutto il suo splendore anziché essere offuscato all’interno di qualche minerale metallifero. Iniziai così a chiedermi se ogni elemento avesse alle spalle una mitologia del genere.

I loro stessi nomi parlano spesso di storia. Quelli degli elementi scoperti durante l’Illuminismo sono basati sulla mitologia classica: titanio, niobio, palladio, uranio e così via. Quelli trovati nel XIX secolo, invece, tendono a mettere in luce la propria appartenenza geografica e culturale: il chimico tedesco Clemens Winkler isolò il germanio, lo svedese Lars Nilson diede alla sua scoperta il nome di scandio, Marie e Pierre Curie trovarono il polonio e lo battezzarono (non senza incontrare qualche resistenza) in onore dell’amata patria della donna. Più avanti, lo spirito scientifico divenne più comunitario: l’europio prese il suo nome nel 1901 – e verso la fine del secolo alcuni burocrati di una delle banche europee, dotati di un certo senso dell’umorismo, decisero di usare i composti di questo elemento per i colori luminescenti anticontraffazione incorporati nelle banconote dell’euro. Chi l’avrebbe mai detto? Perfino l’oscuro europio ha una sua storia culturale.

Gli elementi appartengono quindi alla nostra cultura. E non c’è da sorprendersi, dato che, in fondo, sono gli ingredienti di ogni cosa. Ci sarebbe invece da stupirsi di quanto raramente prestiamo attenzione a questo fatto. Questa inconsapevolezza è in parte da ricondursi alla presunzione dei chimici di riuscire a studiare e insegnare la loro materia in un superbo isolamento dal mondo. Ma anche i letterati hanno le loro responsabilità: per esempio, sono rimasto stupefatto quando ho visto che l’autrice di una biografia di Matisse non faceva il minimo accenno al tipo di pigmenti usati dall’artista. Forse sarò strano io a pormi queste domande, ma sono sicuro che Matisse non era affatto indifferente alla questione.

Nella nostra cultura, gli elementi non si limitano a occupare spazi fissi come nella tavola periodica. La loro fortuna dipende dai capricci della storia. Nelle tre brevi strofe della sua famosa poesia Cargoes, che ritraggono tre ere del commercio e del saccheggio globale, John Masefield elenca diciotto merci, undici delle quali sono o elementi allo stato puro o materiali che devono il loro valore alla particolare natura di uno degli elementi che li compongono, dalla quinquereme di Ninive con il suo bianco avorio calcareo alla sporca nave costiera britannica carica di «carbone del Tyne, / Binari, blocchi di piombo grezzo, / Legna da ardere, ferramenta e vaschette di economico stagno».

Dal momento della scoperta, ogni elemento inizia il suo viaggio nella nostra cultura. Magari alla fine diventerà qualcosa che possiamo vedere ovunque, come il ferro o il carbonio contenuto nel carbone; magari acquisterà una grande importanza economica o politica pur restando perlopiù lontano dai nostri occhi, come il silicio o il plutonio; o magari, come l’europio, comparirà in qualche grazioso dettaglio noto solo agli esperti. Quando scrivevo le mie tesine scolastiche (Perché Bassanio ha scelto lo scrigno di piombo?) usavo una penna Osmiroid, una marca che aveva preso il nome dall’osmio e dall’iridio usati dal produttore per render più dura la punta.

La graduale acquisizione di un elemento, ci consente di comprenderlo meglio. L’esperienza di coloro che lo estraggono dalle miniere, lo fondono, lo plasmano e lo vendono gli conf...